-

¿Qué es el Fondo Bosques Tropicales para Siempre? Conoce más de la millonaria iniciativa internacional de conservación impulsada por Brasil

8 de mayo, 2025 -

Crecimiento en hongos, corales y algas: La importancia del sonido en la naturaleza y su potencial para la restauración de ecosistemas

8 de mayo, 2025 -

Turismo Regenerativo: Pucón se posiciona en el centro de una nueva visión para el desarrollo turístico

7 de mayo, 2025

Santiago de Chile y su origen profundamente ligado a los solsticios

La fundación de Santiago de Chile y su Plaza de Armas guardan más secretos de los que nos imaginamos. Bajo el cemento del Kilómetro Cero, se encuentran vestigios de la ocupación incaica antes de la llegada de los españoles y, aún más abajo, se esconden artefactos que datan hace más de 2.000 años atrás. Pero, ¿por qué este lugar ha sido importante a través del tiempo? La respuesta se encuentra en los solsticios, cuyos primeros rayos de sol colisionan en el centro de la ciudad. Para conocer más detalles revisa el artículo de Claudio Pérez, director ejecutivo de Eduprisma.

¿Cuál es el verdadero origen de Santiago de Chile? ¿Qué tan cierto es decir que la historia de la capital de Chile comienza un 12 de febrero de 1.541?

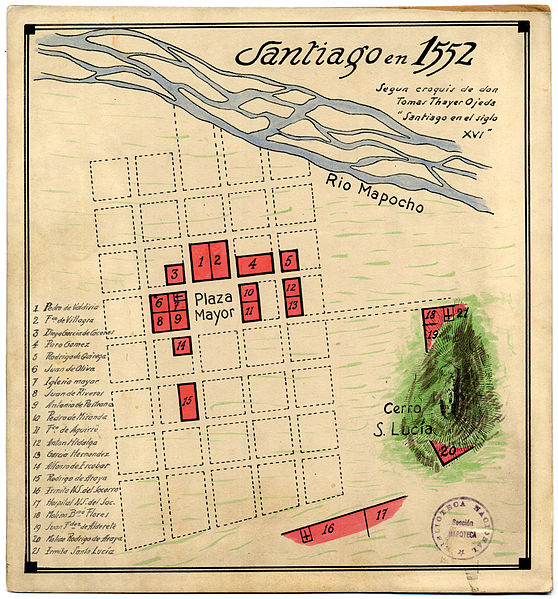

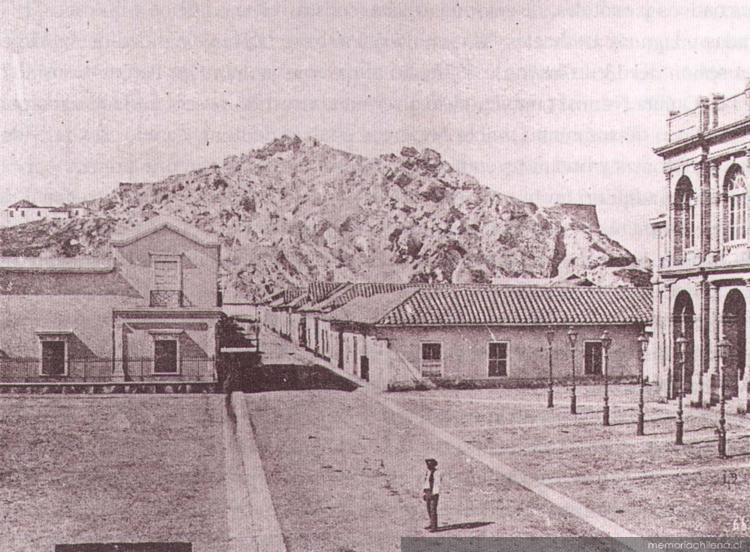

Importantes hallazgos de los últimos años indican que, si bien el nombre “Santiago de Nueva Extremadura” surge a partir del acto celebrado por Pedro de Valdivia a los pies del cerro Santa Lucía, el territorio donde se sitúa la ciudad ya tenía una connotación de especial importancia para los grupos culturales que habitaron el valle del Mapocho desde hace cientos de años.

Investigaciones en las que han participado importantes arqueólogos e historiadores como Rubén Stehberg, Gonzalo Sotomayor, Donald Jackson y María José Lira, entre otros, han permitido sacar a la luz –literalmente- un origen ancestral que habla de ocupación y ritualidad por parte de grupos humanos pertenecientes a los períodos Inca y Alfarero, entre 500 a 1.000 años antes de la llegada de los españoles al mencionado valle, así como a los cercanos valles de los ríos Maipo y Aconcagua.

Durante largos años se desconocían los motivos de algunas características especiales y únicas del diseño de la planta de la ciudad; la cual si bien fue creada desde el Plano Damero siempre utilizado por los españoles –un plano cuadrado de entre 8 y 9 cuadras por lado, con la plaza principal al medio, frente a la cual se ubicaba la iglesia y todo ello alineado con el norte geográfico- en el caso de Santiago lo que tenemos es una ciudad con una diagramación espacial única, debido a que: a) su plano original no es cuadrado, b) en la cual la Plaza de Armas no estaba al medio y la cual además, c) siempre estuvo “desviada” del norte geográfico por al menos 6 grados, una diferencia angular no menor.

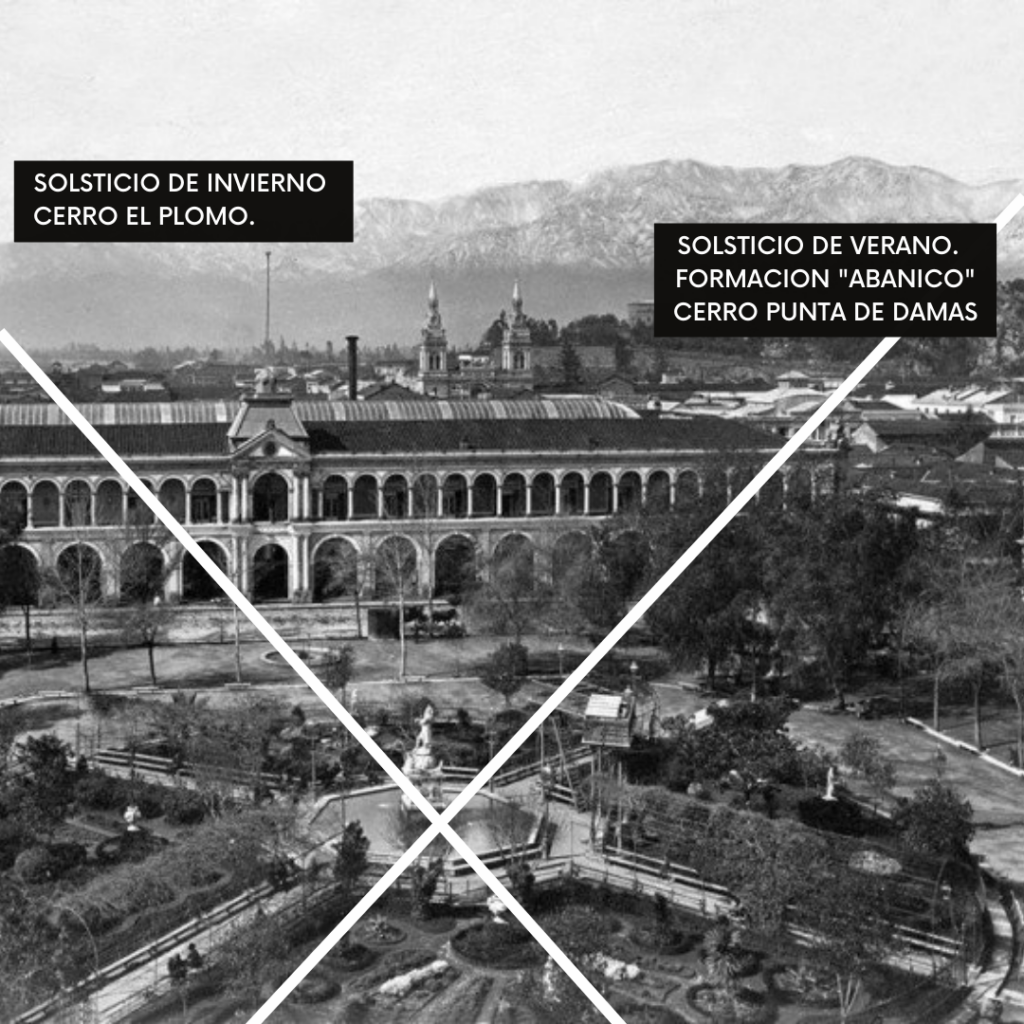

Las investigaciones realizadas lograron identificar que en lo que hoy es la Plaza de Armas de Santiago se ubicaba un tambo inca. Posteriores excavaciones lo corroboraron y demostraron que bajo los vestigios incas había vestigios de antigüedad aún mayor y, más importante aún, dieron cuenta de que este uso ancestral del territorio santiaguino, y en especial de la Plaza de Armas, se debía a que este crucial punto de la capital es el lugar donde se intersectan las líneas de la salida del sol por las montañas de la Cordillera de Los Andes frente a Santiago, un conocimiento que los pueblos originarios obtuvieron producto de su estrecha relación con la naturaleza y sus procesos a partir de una historia de al menos 10.000 años de ocupación humana en los valles del Mapocho y del Maipo.

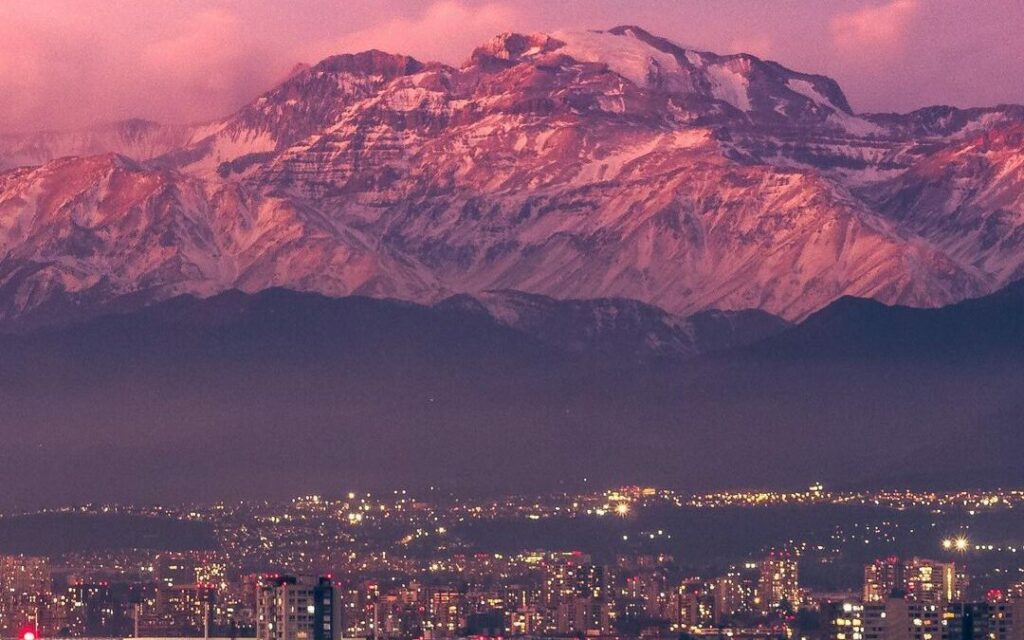

Cada solsticio de invierno, tal cual este 21 de junio, cuando amanece, el sol aparece en la cordillera tras el cerro El Plomo –donde se ubica un importante sitio de adoración Inca- y cada solsticio de verano, es decir, el 21 de diciembre, cuando amanece, el sol aparece en la Cordillera de Los Andes tras el cerro Punta de Damas, en cuyas cercanías se han identificado recientemente vestigios de otro sitio de adoración incaica.

Por esto y más es que es bueno honrar en estas fechas a Santiago de Chile, antes llamado Santiago de Nueva Extremadura, de antiguos verdes valles admirables desde el Apu Wechuraba (hoy Cerro Blanco en la comuna de Recoleta), del Cerro Huetén o Welén (hoy Cerro Santa Lucía), hijo de Ten-Ten Vilú, la serpiente protectora de los ataques -inundaciones- Kai Kai Vilú en las aguas del río Mapocho. Una ciudad cubierta de presente, que mira al futuro, pero que no debe olvidar ni ocultar bajo la modernidad una historia maravillosa, que nos cuenta de una magnífica conexión ancestral entre el ser humano y la naturaleza, haciendo el llamado, más que nunca, a volver al origen.

Los interesantes aportes de la Ciencia Ciudadana

En el caso del descubrimiento del origen de la fundación de Santiago ha sido muy importante el aporte de investigaciones realizadas desde la sociedad civil. Personas como Alexis López, en colaboración con investigadores desde el mundo académico, realizaron investigaciones privadas, impulsadas desde la motivación personal por la historia de Chile, que permitieron develar datos interesantes sobre el origen de Santiago.

Fue así como el descubrimiento inicial y fortuito de que la Plaza de Armas está corrida al menos 6 grados respecto del eje del norte geográfico fue el puntapié de nuevas investigaciones, las cuales incluyeron la construcción de un Gomón (instrumento utilizado por los españoles para diseñar el trazado de nuevas ciudades), el análisis de la salida del sol en las fechas de los solsticios y, por supuesto, la conexión con investigadores del mundo académico en una suerte de unión de piezas de rompecabezas, cuyo armado, de pronto comenzó a tomar sentido.

De esta forma, la unión de los descubrimientos provenientes de las investigaciones realizadas tanto desde la academia como desde la sociedad civil, lograron entregar una mejor interpretación sobre el pasado incaico y anterior, del territorio que hoy es Santiago.

Excavaciones realizadas en diferentes puntos circundantes a la Plaza de Armas permitieron encontrar hallazgos de valor científico para connotar al punto cero de la capital como un lugar que ya era importante desde hace miles de años para los antiguos habitantes. Restos de alfarería, sitios mortuorios y una serie de artefactos dan cuenta de su importancia ancestral.

La elección de la Plaza de Armas

¿Pero por qué ahí y justo ahí? ¿por qué justo en lo que hoy es la Plaza de Armas? ¿y por qué a don Pedro de Valdivia se le ocurrió definir el trazado de la ciudad en función de un punto de valor ancestral como era aquel punto que hoy es la Plaza de Armas?

Pues bien, la unión de relatos desde diferentes documentos históricos permite entender que Pedro de Valdivia al llegar al Valle del Mapocho no se instaló directamente en el cerro Huelén o Santa Lucía, sino que antes de ello, montó su primer campamento en otro cerro, el Cerro Blanco, antes llamado Apu Wechuraba – la casa del cacique Wechuraba.

Desde ahí podía mirar lo que sucedía en el valle, que a su llegada no se encontraba en paz, sino que estaba siendo constantemente asolado por ataques de caciques mapuche en rebeldía ante el dominio Inca. En los primeros meses entonces Valdivia destinó sus huestes a apaciguar el valle. Una vez logrado este objetivo cruzó a conocer el cerro Huelén, donde Quilicanta, representante del Tawantinsuyo le había invitado.

Pero quizás llamado por sus creencias, es que Pedro de Valdivia no escogió cualquier día para ir a dicho lugar, sino que esperó un día especial para su persona: el día de consagración de “su” Santa. Quién otra sino Santa Lucía. Y con esto ya sabemos de donde viene el nombre actual del cerro. Bueno, dicho día, el 13 de diciembre, coincidía con el solsticio de verano en el hemisferio sur, una fecha también celebrada por los Incas, así como por diferentes culturas a lo largo del planeta. Para los incas en dicha fecha se celebra el Qhapac Inti Raymi, una fiesta religiosa incaica en honor al Dios Sol (Inti), que se llevaba a cabo en el mes de diciembre, donde se realizaban sacrificios de animales, se bebía chicha de jora, se mascaba coca y se bailaba. Es decir, Pedro de Valdivia y sus huestes llegaron a vivir una doble celebración.

En dicha celebración es bastante probable que Quilicanta en su rol de huésped haya invitado a Pedro de Valdivia a observar a la cumbre del cerro Huelén el momento exacto de la salida del sol, un momento sagrado en el contexto de la celebración Inca. Y en dicho momento los rayos del sol se proyectaron justo en un lugar que Pedro de Valdivia ya ha de haber conocido: la Cancha Inca; un lugar de importancia comercial, administrativa y de culto, por donde pasaba el Camino del Inca y estaba un Tambo.

Tan perfecta coincidencia le debe haber llamado la atención, es bastante probable también. Y el relato de Quilicanta debe haberle dado cuenta de que al llegar ellos, los Incas, dicho espacio ya era ocupado y de forma especial por los antiguos habitantes del territorio.

A partir de esto, la historia da pie a las reflexiones más importantes que podemos hacer desde la historia de la fundación de Santiago: cada sociedad conquistadora pone el pie encima del sitio de mayor importancia para los conquistados, borrando su pasado, sepultándolo bajo nuevos materiales. Esto no es metafórico. El caso de la Plaza de Armas es un hecho tangible: en la superficie se encuentra nuestro cemento y, por debajo de él, los trazados y construcciones de la época de la conquista española. Pero más abajo aún están los vestigios de presencia Inca. Y si cavamos más aún llegaremos hasta vestigios de una ocupación que hasta hace al menos 2.000 años atrás da cuenta de la ocupación con fines ceremoniales del lugar.

No olvidemos que cuando hablamos de los pueblos originarios, para hablar de su origen histórico, hay que ir miles de años atrás. Las montañas de Santiago fueron ocupadas hace al menos diez mil años antes del presente, mucho antes de la presencia de mapuches, picunches, chiquillanes, aconcaguas y otros habitantes del territorio en los últimos mil años.

¿Qué pasó en esos miles de años anteriores?

Hoy sabemos que esteros como El Manzano, en el Cajón del Maipo, tuvieron presencia humana hace al menos diez mil años antes del presente. Hallazgos arqueológicos de distinto tipo dan cuenta del paso de bandas de cazadores- recolectores, grupos trashumantes que recorrían las montañas a la caza de guanacos y otros camélidos, sus principales fuentes de alimento y abrigo.

En esos miles de años es donde las y los primeros habitantes de Santiago vivieron en una profunda conexión con la naturaleza. Tal como dice don Gastón Soublette, nunca la humanidad tuvo un estadio de desarrollo de mayor capacidad de vivir en armonía con la naturaleza que cuando las bandas de cazadores- recolectores vivían como nómades sabiendo todo de la naturaleza. O sabías todo de ella – qué comer, cómo cazar, dónde vivir, cómo abrigarte- o la naturaleza te pasaría por encima.

En esos miles de años los seres humanos miraron el cielo y el suelo con detención. Observaron flora, fauna y funga con detención. Observaron los procesos que conectaban a las estrellas y los ritmos naturales con detención. Y sus dioses eran las formas de la naturaleza. Y sí, miraron donde caían los rayos del sol al momento de los solsticios y los equinoccios en el valle que hoy es Santiago de Chile. Quienes habitaron el valle después, sin importar quienes fueron, se admiraron de ello y lo respetaron, tanto así que la capital de Chile quedó eternamente trazada a partir de ello.

Avancemos al futuro, pero volviendo a nuestra raíz.

Claudio Pérez Anabalón

Claudio Pérez Anabalón