-

Publireportaje

Parque Coyanmahuida, un refugio de biodiversidad que resiste y se renueva en el Biobío

15 de agosto, 2025 -

Una habitación para sobrevivir en el «peor escenario» del desierto de Atacama: Proyecto liderado por académico chileno se exhibe en la bienal de Venecia

14 de agosto, 2025 -

Escurridizos, antiguos y únicos: Descubriendo a los lagartos gruñidores de Chile

14 de agosto, 2025

Sin salida: La irreversible realidad de los felinos que son rescatados del tráfico de animales

Una investigación de Mongabay Latam expone que el tráfico de félidos en América Latina sigue siendo una amenaza poco documentada y sin registros centralizados. La mayoría de los animales rescatados no pueden volver a la vida silvestre por falta de habilidades de supervivencia y riesgos sanitarios. La rehabilitación es escasa y costosa, y las liberaciones sin protocolos pueden generar conflictos con comunidades y poner en riesgo la salud y genética de poblaciones poco estudiadas. Revisa más detalles en esta nota de Daniela Quintero Díaz, publicada originalmente en Mongabay Latam

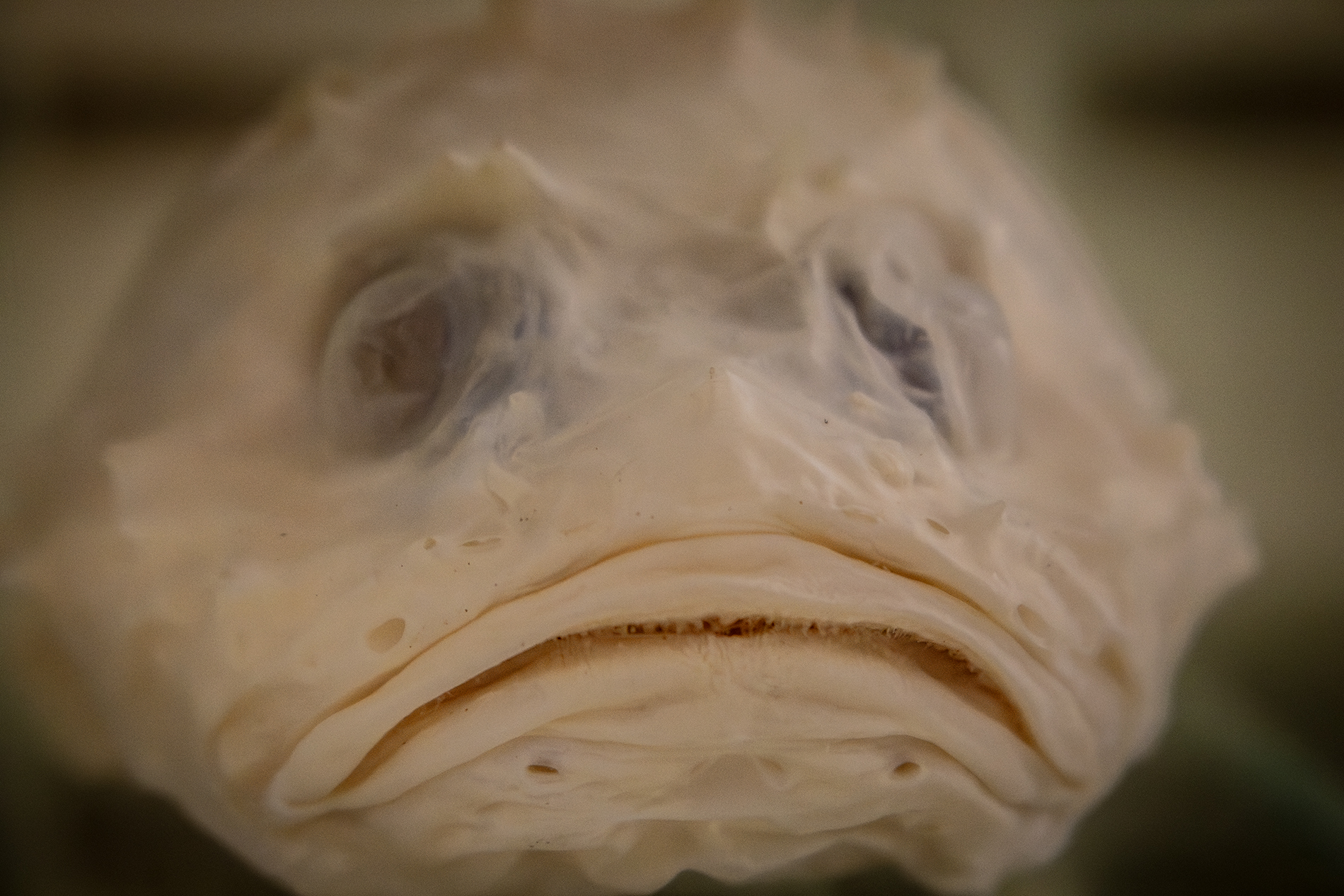

En un centro de rescate de Iquitos, al norte de la Amazonía peruana, vive Otto, un viejo jaguar (Panthera onca) que durante 13 años estuvo encerrado en una pequeña jaula de cemento. Era parte de la “colección privada” de un político regional de Perú que lo mantenía cautivo en una de sus propiedades, junto a otros animales silvestres. En marzo de 2024, cuando pudieron rescatarlo, los veterinarios notaron que estaba en muy mal estado: no podía levantarse, pesaba tan solo 50 kilogramos, estaba deshidratado, le habían arrancado las garras, le habían quitado los colmillos y cortado las orejas.

Ahora, más de un año después, su condición ha mejorado. Pesa 90 kilogramos y aunque ya camina con dificultad recostándose en las paredes, ha perdido todas sus habilidades de jaguar. No puede saltar, trepar, nadar, cazar ni recorrer largas distancias. Aunque está en mejores condiciones, tendrá que continuar su vida en cautiverio, acompañado por Orita, una jaguar hembra rescatada luego de que a su madre la mataran unos agricultores, y por Togos, un ocelote que durante tres años fue criado por una familia como “mascota” —con juguetes, cama y casa de madera— hasta que reaccionó instintivamente y lastimó a uno de ellos. Aunque parecen casos excepcionales, historias como estas se repiten a lo largo de toda Latinoamérica.

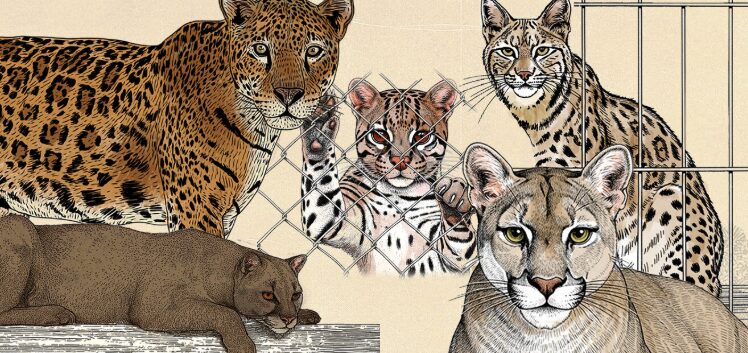

Desde las zonas altas de Los Andes, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, hasta las vastas selvas tropicales, bosques secos, manglares, humedales y desiertos, América Latina es habitada por una gran diversidad de gatos silvestres con características únicas. El jaguar —el félido más grande del continente americano— y el puma (Puma concolor) —un animal hábil que se adapta con facilidad a condiciones muy distintas desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile— suelen ser los más conocidos. Pero, junto con ellos, otra decena de gatos silvestres medianos y pequeños recorren la región.

Se conoce que, de las 38 especies de félidos registradas en el mundo actualmente, al menos una tercera parte se encuentra en Latinoamérica. Hay algunos manchados, como el ocelote (Leopardus pardalis), el tercero más grande de la región, que se mueve principalmente por bosques y selvas tropicales; o el margay (Leopardus wiedii), un gato pequeño que trepa árboles con agilidad y que tiene una cola más larga que su cuerpo.

Hay otros más extraños, como el yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), que por su cuerpo alargado, y su cabeza pequeña, se asemeja más a una nutria o a una comadreja que a un félido. Bien al norte está el lince rojo (Lynx rufus), también conocido como gato montés, un gato mediano de orejas puntiagudas que se mueve entre las zonas frías y áridas del sur de Canadá hasta Oaxaca, en el sur de México.

Su diversidad y su belleza los han llevado a ser víctimas de una amenaza difícil de enfrentar: el tráfico de fauna. Los sacan de sus hábitats —donde cumplen funciones clave para la salud de los ecosistemas— para adornar salas como “trofeos”, para hacer collares, carteras o correas con sus garras, cráneos, colmillos y pieles, e incluso se comercializan vivos ilegalmente para convertirlos en “mascotas”. Claro que, en palabras de Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés), “por muy lindos que parezcan, realmente no son muy buenas mascotas… su caca huele terrible. Realmente espantoso. Si lo supieran, se les quitaría esa idea absurda de tenerlos en la casa”.

Aunque el tráfico de fauna es considerado un delito en la mayoría de los países de América Latina, aún se sabe muy poco sobre su magnitud, sus impactos y su verdadero alcance. Como señala José Fernando González-Maya, director científico del Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras (ProCAT) y copresidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es una problemática desatendida y subdimensionada. “Aunque tenemos indicios, datos y algunas sospechas de cómo funciona, apenas estamos rasguñando la superficie. Las estimaciones sobre los datos de incautaciones son una mínima parte de lo que realmente se está traficando”, asegura.

Países como Colombia, México, Argentina y Guatemala, por ejemplo, no cuentan con estadísticas nacionales detalladas ni desglosadas por especie. Y la mayor parte del comercio ilegal de fauna sigue ocurriendo sin ser detectado ni sancionado. “Esta ha sido, es y seguirá siendo una de las amenazas más críticas sobre la biodiversidad”, insiste González-Maya, quien también es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En el “mejor” de los casos, algunos gatos silvestres logran ser rescatados. Pero, ¿qué ocurre después? Mongabay Latam siguió de cerca seis historias de félidos rescatados en seis países de la región. A pesar de los enormes esfuerzos y la buena voluntad de veterinarios, centros de rescate y conservacionistas, el panorama no es bueno: en la gran mayoría de los casos, salir de su hábitat natural es una condena a muerte o a una vida en cautiverio para estos carnívoros.

Mascotas que no son mascotas

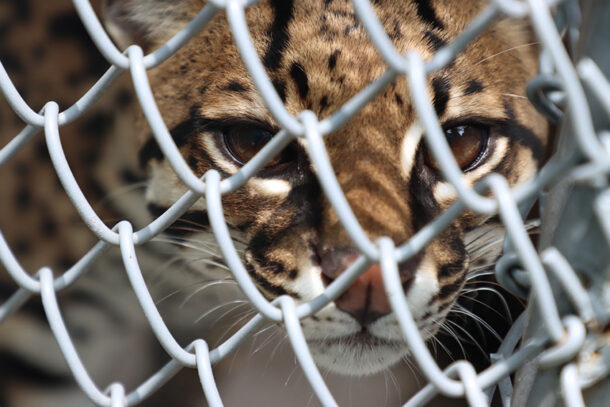

En octubre de 2024, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia llegaron hasta una vivienda en un lujoso barrio residencial de la ciudad de Cali. Tenían que hacer efectiva una orden de captura relacionada con armas y tráfico de drogas, pero durante el allanamiento escucharon un sonido extraño. En una jaula oscura, con doble enmallado, hallaron un ocelote: el tercer felino más grande del país y —según el libro Felinos de Colombia— el que con mayor frecuencia se tiene de forma ilegal en cautiverio como mascota. El animal, que parecía llevar por lo menos un año encerrado, tenía el pelaje desgastado y pálido y lucía enfermo.

En México, Mitsuo —un lince rojo rescatado— pasó su primer año en libertad, pero luego fue capturado por personas que quisieron tenerlo como si se tratara de un “gato doméstico”. Para disminuir el peligro que significaba mantenerlo en casa, intentaron quitarle sus colmillos y, durante el proceso, el lince casi muere de una hemorragia. Sora, otra lince, fue sacada de su madriguera cuando estaba recién nacida para ser ofrecida como mascota en redes sociales. Aunque intentaron rehabilitarla, no pudo ser liberada. Según datos compartidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), desde 2015 hasta principios de 2025, la Procuraduría General ha incautado 59 ejemplares de lince rojo en ese país.

“Los gatos silvestres no son animales que se alimenten de plantas, que no se esconden ni huyen. Todo lo contrario. Necesitan aprender a cazar, a matar y a comer. Y lo hacen mientras su madre los protege de los extraños”, asegura Jim Sanderson, director de SWCCF. Por eso, cuando se rescatan crías que fueron separadas de su madre —de la que aprenden todo hasta casi los dos años— es muy difícil que desarrollen esas habilidades. “Sin madre, sin práctica de caza, sin experiencia, es difícil que sobrevivan por su cuenta”, dice.

Además, como explica González-Maya, de ProCAT, “un individuo que es víctima de tráfico es un individuo que ya está ‘improntado’”, un término que se usa para describir la vinculación y dependencia del animal con el ser humano. En palabras sencillas, empiezan a asociar al humano como “el que les trae comida” y no aprenden a cazar. Por más tiempo, recursos y esfuerzos técnicos que se inviertan, es una tendencia casi imposible de reparar, lo que reduce al mínimo sus posibilidades de volver a la vida silvestre, comenta el especialista.

Cazar —dice Esteban Payán, doctor en biología, experto en félidos y fundador de la consultora Boutique Carbon— es muy difícil. “Imagina que cada vez que te da hambre tienes que entrar en una pelea para poder comer. No solo es desgastante, sino que también es peligroso, porque las presas tienen sus mecanismos de defensa evolutivos, como cuernos, cascos, dientes, velocidad, patadas, etc.”, afirma. “Para los felinos, alimentarse implica esforzarse y, si no saben hacerlo, quedan heridos o están condenados a morir de hambre”, insiste. Por eso, la gran mayoría de félidos rescatados deben permanecer el resto de su vida en cautiverio.

Sanderson recuerda un caso que ilustra mejor la situación. En un centro de rescate de Ecuador —comenta— intentaron rehabilitar durante más de un año a una cría de ocelote, pero, desafortunadamente, el animal se acostumbró a que la gente lo alimentara y al sabor del pollo. Cuando lo liberaron desconocía por completo su entorno, no sabía cazar y, probablemente, no pudo encontrar ninguna presa. Entonces empezó a morir de hambre y se acercó a la gente. “Vio un pollo suelto y lo atrapó. Los pobladores lo vieron y lo mataron al instante. Es un caso lamentable. Un año en un centro de rescate, dos semanas libre y luego muerto”, dice Sanderson, quien agrega que “pese a las buenas intenciones de rehabilitación y liberación, esto es algo que sucede todo el tiempo”.

Con un reto extra: gran parte de las liberaciones o reintroducciones que se hacen en América Latina no incluyen un seguimiento a través de collar con GPS o cámaras trampa de los individuos, por lo que —a diferencia del caso de Ecuador—, nunca se sabe realmente qué pasó con ellos.

Tráfico, una amenaza común

El tráfico de félidos adopta distintas formas y varias de ellas pueden observarse en torno a la caza (legal e ilegal) en Argentina. Los pumas atraviesan una situación ambigua en este país sudamericano: aunque están recuperando territorios donde llevaban décadas desaparecidos, la falta de cifras impide tener certezas sobre la cantidad y la densidad de la población existente.

En el país existen criaderos ocultos donde cachorros de diferentes especies —pero especialmente de puma— crecen en condiciones deplorables para luego ser vendidos a cotos (terrenos) de caza ilegal. Algunos ejemplares son criados en cautiverio y otros son extraídos ilegalmente de la naturaleza. Los cazadores, por lo general extranjeros, pagan altos precios por participar en lo que se conoce popularmente como “cazas enlatadas”, en las que se les garantiza que tendrán a su disposición el animal que buscan para dispararle y llevarse “el trofeo” —también ilegalmente— a casa.

Como explica Kai Pacha, fundadora de Pumakawa —un centro de rescate en la provincia de Córdoba al que han llegado varios de los pumas incautados—, para que puedan cazarlos fácilmente, los animales son encerrados en pequeñas jaulas, les lastiman las patas y los mantienen deshidratados durante mucho tiempo para que, al dejarlos salir, se muevan en la dirección que sus captores esperan: hacia el agua.

“Las pésimas condiciones en la que se desarrollan en esos criaderos les hace perder las cualidades que les permiten ser depredadores tope cuando se mueven en libertad”, agrega Carina Righi, investigadora de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina. Por lo que es prácticamente imposible que vuelvan a la vida silvestre. Además, tampoco se sabe, a ciencia cierta, el número anual de ejemplares cazados.

La escasez de datos es un rasgo común de la región. Mongabay Latam solicitó a 40 autoridades ambientales, judiciales y policiales de Argentina, Colombia, México, Guatemala y Perú las cifras oficiales sobre incautaciones y rescates de félidos (vivos, muertos o sus partes) a nivel nacional. Solo Perú cuenta con una base de datos de incautaciones a nivel nacional, donde además detalla el nombre de la especie y, en algunos casos, el destino donde llegó el ejemplar. El resto solo cuenta con información parcial, por lo que una mirada general (pero subestimada) sobre el tráfico de félidos en estos países podría verse de la siguiente manera.

En Argentina, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación (antes Ministerio de Ambiente) informó que, entre 2017 y 2024, el animal más traficado en el país fue el puma, con 167 incautaciones. La mayoría eran “trofeos de caza” conformados por cráneos, pieles y garras, pero también se rescataron 20 ejemplares vivos que iban destinados a “surtir” cotos de caza.

El informe aclara que los datos “incluyen sólo las incautaciones efectuadas por el área de fiscalización de fauna del Estado Nacional” y que no existe en el país una base de datos sistematizada que recopile todo lo relacionado al tráfico de fauna, así que las operaciones que las provincias hayan realizado por su cuenta no figuran en el resumen general.

En Guatemala, las estadísticas solo reportan las incautaciones de grandes grupos de vertebrados, es decir que desde 2010 a 2025 las autoridades tienen registro de 790 incautaciones de mamíferos silvestres, pero no se sabe cuántos de estos son félidos.

En México, el tercer país más grande de la región y fronterizo con Estados Unidos —país con el mayor número de decomisos de partes de jaguar entre 2000 y 2018, según las Naciones Unidas— las cifras de incautaciones de félidos a nivel nacional son desproporcionadamente bajas. Según la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a una solicitud de información, entre 2015 y 2024 se incautaron 12 subproductos de jaguar (piel, cráneos y especímenes completos), dos piezas de lince, una piel de ocelote y seis piezas de subproductos de puma. Además, aseguraron que no tenían estadísticas o registro de félidos traficados en redes sociales.

Sin embargo, un estudio publicado en enero de 2025 en la revista Animal Conservation evidenció que en ese país, solo a través de redes sociales y plataformas de internet, se vendieron entre 2011 y 2022 las partes de 68 jaguares y 34 pumas; y se ofrecieron los colmillos de al menos siete ocelotes, así como las pieles de siete linces y tres margays. Las publicaciones analizadas también sugieren que al menos 15 jaguares, cinco ocelotes y tres linces vivos fueron ofrecidos como mascotas.

“Estas diferencias hacen que sea especialmente difícil determinar, a partir de la información fragmentada y limitada disponible actualmente, si el comercio ilegal está aumentando o no”, señala un informe publicado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) sobre el tráfico del jaguar, en 2021. Esto muestra la gravedad del delito y la dificultad para obtener información confiable, ya que el resto de gatos silvestres son mucho menos investigados y estudiados que el jaguar.

En Colombia tampoco hay información que reúna las incautaciones o rescates realizados por las autoridades nacionales, la Policía, las 33 Corporaciones Autónomas —autoridades ambientales territoriales— y las secretarías de ambiente distritales de las principales ciudades. El Ministerio de Ambiente respondió que actualmente se encuentra en una “fase de recopilación, organización y análisis de insumos proporcionados por las autoridades ambientales regionales”, por lo que, por ahora, no hay un estimado de las cifras a nivel nacional.

Una base de datos realizada para esta investigación muestra, sin embargo, la escala del problema. Si solo hablamos de ocelotes, como el que fue incautado a finales del año pasado en Cali, desde 2010 se han decomisado más de 340 de estos animales, entre ejemplares vivos y muertos, según la información de cada una de las corporaciones autónomas y secretarías distritales, obtenida vía transparencia. La mayoría vivían en hogares como mascotas.

De todos los países analizados para este especial, Perú es el único que lleva un registro a nivel nacional sobre incautaciones y decomisos de félidos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó a Mongabay Latam que, entre 2014 y 2024, el país registró la incautación de 591 especímenes de félidos (entre los que se incluyen partes, productos y animales vivos o muertos). De estos, 183 eran ejemplares vivos de nueve especies: el ocelote era el más incautado (42 ejemplares), seguido por el margay (33), y el puma y el yaguarundí (con 27 cada uno). Además, se incautaron 128 pieles, 124 colmillos, 51 garras y 22 cráneos.

“Todavía nos hace falta entender la magnitud del tráfico de fauna y, en especial, de los félidos. Y los gobiernos de la región deberían prestar mucha más atención a esto. No es posible que todavía estén saliendo tigrillos —o cualquier especie de gato silvestre— por un aeropuerto o una terminal de buses”, insiste el experto González-Maya.

Falta de información y de protocolo

A un centro de rescate que se encuentra en el departamento de Petén, en Guatemala, llegó en 2024 un yaguarundí. Es uno de los nueve que ha recibido el lugar desde 2012 y que han sido entregados por la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Las autoridades lo encontraron a más de 400 kilómetros de distancia, en la ciudad capital. Sin embargo, al centro no le entregaron muchos detalles sobre cómo llegó, dónde fue incautado, en qué condiciones estaba, o si lo recuperaron de una casa o del monte. Esa historia desconocida es un reto más en los difíciles procesos de evaluación y posible rehabilitación. Además, no saber de dónde vienen los animales y cuáles son sus “costumbres” puede generar nuevos problemas.

Los gatos silvestres rescatados, dice el copresidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros, son “una papa caliente”. “Lo que suele ocurrir —explica— es que las autoridades necesitan darle al animal una disposición rápida. ¿Por qué? Porque una liberación adecuada, que cumpla con los estándares y protocolos necesarios, es extremadamente costosa, de largo plazo y tiene muy pocas probabilidades de éxito”. Esto, sin mencionar que los pocos centros de rescate en la región ya no dan abasto, que los recursos y el espacio son limitados y que reciben nuevos animales constantemente.

Payán coincide: “Son animales que pueden vivir 15 años y hay que alimentarlos con enormes cantidades de carne costosa; que no se pueden tener en jaulas de 2×2 metros porque se estresan y se lastiman intentando salir de ahí, y hay muy pocos refugios habilitados —o con cupos disponibles para recibir más animales— que cumplan con todos esos requisitos”.

La falta de información y de protocolos, señalan los expertos, conducen a liberaciones inadecuadas que pueden acarrear otros problemas sanitarios y genéticos. Los jaguares del Chocó biogeográfico, por ejemplo, no son iguales a los de Centroamérica o a los de la Amazonía. Pese a que son de la misma especie, sus poblaciones tienen diferencias genéticas. “Si liberamos un ejemplar en una zona que no es la de su población, estamos alterando esa composición genética que lleva siglos evolucionando. Y si, además, no se hizo un trabajo juicioso para saber si el individuo estaba enfermo, ponemos en riesgo a los que se encuentran en estado silvestre”, dice Payán.

Si hablamos de conservación, agregan los investigadores, el objetivo es proteger a las poblaciones de la especie en estado silvestre, con su composición genética y salud, y no ponerlas en riesgo por el bienestar de un individuo. Además, puede haber otros agravantes: si se reubica a un animal que estaba comiendo ganado o aves de corral, se está trasladando el problema a una comunidad humana que no necesariamente lo tenía. “Y así seguimos dañando la imagen de la especie, a pesar de que sabemos que podemos convivir con ellos”, insiste Payán.

¿Cómo cambiarlo? Para González-Maya está pendiente un tema urgente: la regulación. “Tiene que haber una reglamentación clara sobre los mínimos que deben tener las autoridades ambientales o los centros de rehabilitación para atender y procesar estos casos. Que desde un punto de vista netamente veterinario y técnico se cree un protocolo que permita evaluar el estado en el que llegan para definir el destino final de estos animales, ya sea su liberación o permanecer en cautiverio o, cuando sea inevitable, la eutanasia”, dice.

Si es un animal recién capturado del monte, que está lastimado, pero que no ha tenido contacto con humanos y se puede rehabilitar en el corto plazo, aumentan las posibilidades de una liberación, comenta González-Maya. “Pero —agrega— los que tenían al gatito de meses, es claro que va a terminar en cautiverio”.

Como hasta ahora no existe en la región un protocolo con ese nivel de detalle, la rehabilitación y la posibilidad de liberación se vuelve un tema “subjetivo”. Por eso, para los expertos, las liberaciones no son necesariamente “casos exitosos”. “Son muy pocos los animales que han sido liberados con collares para monitorearlos, por lo que no se sabe qué ocurrió con ellos”, dice Payán. ¿Pudieron volver a cazar? ¿Murieron al enfrentarse con otro ejemplar por un territorio? ¿Fueron cazados? ¿Los mataron por comerse una gallina? ¿Se enfermaron?

“Sí hay formas de hacer reintroducciones exitosas, pero eso requiere muchos procesos que en la actualidad no se están haciendo, empezando por monitorear y por medir”, insiste el experto.

Xamã, uno de los pocos casos de éxito

En Brasil, gracias al trabajo de la organización Onçafari y al apoyo de la organización World Animal Protection, se encuentra uno de los pocos casos que son ejemplo en la región: Xamã, que fue rescatado cuando tenía tan solo dos meses, se convirtió en el primer jaguar macho en ser reintroducido con éxito en el bioma amazónico.

Aunque Brasil también se enfrenta a la caza ilegal de jaguares, el comercio ilegal de partes de félidos y venta de gatos silvestres para colecciones privadas, Xamã no fue víctima de tráfico. En 2022, cuando era un cachorro, tuvo que enfrentarse a los devastadores incendios que se extendieron en el estado de Mato Grosso, en el arco de deforestación amazónico, donde avanza con fuerza la agroindustria. Se sospecha que su madre fue víctima del incendio o que perdió al cachorro mientras intentaba huir de las llamas, por lo que Xamã fue encontrado solo, desnutrido, deshidratado y débil.

Desde entonces empezó una tarea titánica para ayudarlo a recuperarse. Pero, para dar el primer paso, dos aspectos fueron claves: que a pesar de su cansancio temporal gozaba de buena salud y que era extremadamente reacio a los humanos. Con eso, los expertos confiaron en que podría ser un buen candidato para una posible reintroducción en la naturaleza. Sin embargo, nada estaba garantizado.

El proceso duró casi dos años. Después de pasar cinco meses en el hospital veterinario de Sinop, en Mato Grosso, el félido estuvo en condiciones de viajar más de 700 kilómetros por tierra para llegar al enorme recinto de rehabilitación de Onçafari, con 15 mil metros cuadrados, en la mitad del bosque amazónico.

Poco a poco aprendió a alimentarse por sí mismo y dejó de ser sumiso con los jaguares libres que paseaban al otro lado de la reja. Hacía respetar su territorio con actitudes desafiantes. Fue entonces cuando, en octubre de 2024, la puerta del refugio se abrió finalmente para que, cuando quisiera, saliera a la selva, una técnica conocida como soft release. Xamã tardó 12 horas en dejar el resguardo y nunca más volvió.

A partir de entonces es monitoreado por un collar GPS que emite su ubicación 12 veces al día. En estos meses no solo se ha mantenido vivo, sino que se ha desplazado por más de 43 mil hectáreas. Por eso los biólogos, veterinarios y conservacionistas consideran que, hasta ahora, ha sido un caso exitoso. Lograrlo, sin embargo, implicó la participación de decenas de profesionales, tiempo, espacio y mucho dinero. Según Júlia Trevisan, bióloga y coordinadora de vida silvestre de World Animal Protection, el proceso de rehabilitación hasta la liberación fue posible gracias a una inversión de entre 140 mil y 180 mil dólares, unas cifras difíciles de lograr para cada individuo rescatado.

Ahora, en libertad, Xamã se enfrenta a otras amenazas. Los jaguares han sufrido una pérdida de casi el 38 % de su hábitat en Brasil e importantes disminuciones de sus poblaciones en todo su rango de distribución. Según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta especie está clasificada como Vulnerable en el país, pero en algunas zonas las poblaciones han sido evaluadas como En Peligro o En Peligro Crítico de extinción, debido a su aislamiento, protección deficiente o la poca cantidad de ejemplares.

Jim Sanderson, sin embargo, cree en un futuro prometedor: “Lo que nos da realmente esperanza es saber que la naturaleza puede responder muy rápido, que las poblaciones de estos félidos pueden recuperarse. Pero esto solo es posible si les damos la oportunidad”.

Mongabay Latam

Mongabay Latam

Daniela Quintero Díaz

Daniela Quintero Díaz