-

Publireportaje

Parque Coyanmahuida, un refugio de biodiversidad que resiste y se renueva en el Biobío

15 de agosto, 2025 -

Una habitación para sobrevivir en el «peor escenario» del desierto de Atacama: Proyecto liderado por académico chileno se exhibe en la bienal de Venecia

14 de agosto, 2025 -

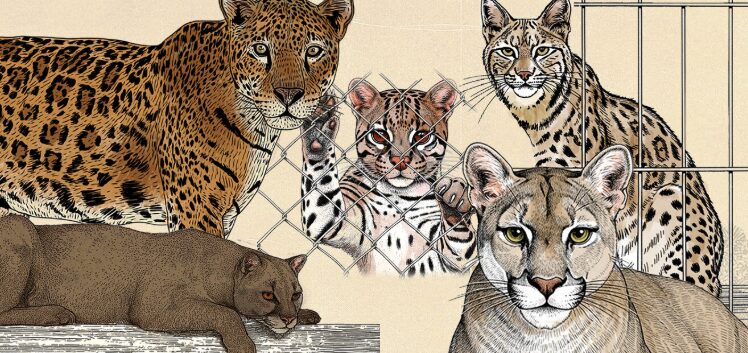

Sin salida: La irreversible realidad de los felinos que son rescatados del tráfico de animales

14 de agosto, 2025

Escurridizos, antiguos y únicos: Descubriendo a los lagartos gruñidores de Chile

En los rincones sombríos de los bosques y matorrales chilenos viven unos lagartos que pocos han visto, pero que llevan millones de años aquí. Maestros del camuflaje y dueños de un extraño soplido que recuerda a un gruñido, los lagartos gruñidores (género Pristidactylus) han sobrevivido a cambios climáticos y transformaciones del paisaje, pero hoy enfrentan un futuro incierto. En este artículo te contamos todo sobre estas enigmáticas especies: dónde habitan, cómo reconocerlas y por qué protegerlos es fundamental para la biodiversidad de Chile.

Es probable que, en más de alguna caminata por los bosques de roble o entre los matorrales esclerófilos de la zona central, hayas estado a pocos metros de uno de ellos sin siquiera notarlo. Inmóviles, mimetizados con la corteza o el sustrato rocoso, estos pequeños reptiles llevan miles de años perfeccionando el arte de pasar inadvertidos. Solo cuando se sienten amenazados delatan su presencia con un peculiar soplido, parecido a un gruñido, que les da su nombre. “Cuando se ven amenazados emiten un sonido gutural, que es como un chillido y por eso se llaman gruñidores”, señala la herpetóloga Marta Mora, Directora ejecutiva de la ONG Vida Nativa.

Ese particular comportamiento, sumado a su apariencia robusta y a la antigüedad de su linaje, los convierte en verdaderos “fósiles vivientes” de los bosques chilenos. Endémicas de Chile y asociadas principalmente a bosques nativos, las especies de lagartos gruñidores (género Pristidactylus) chilenas forman parte de un linaje austral que lleva millones de años adaptándose a la vida entre rocas, troncos y hojas secas. Un patrimonio natural silencioso, que hoy enfrenta amenazas cada vez más visibles.

Gruñidores de Chile: lagartos endémicos que gruñen y se camuflan

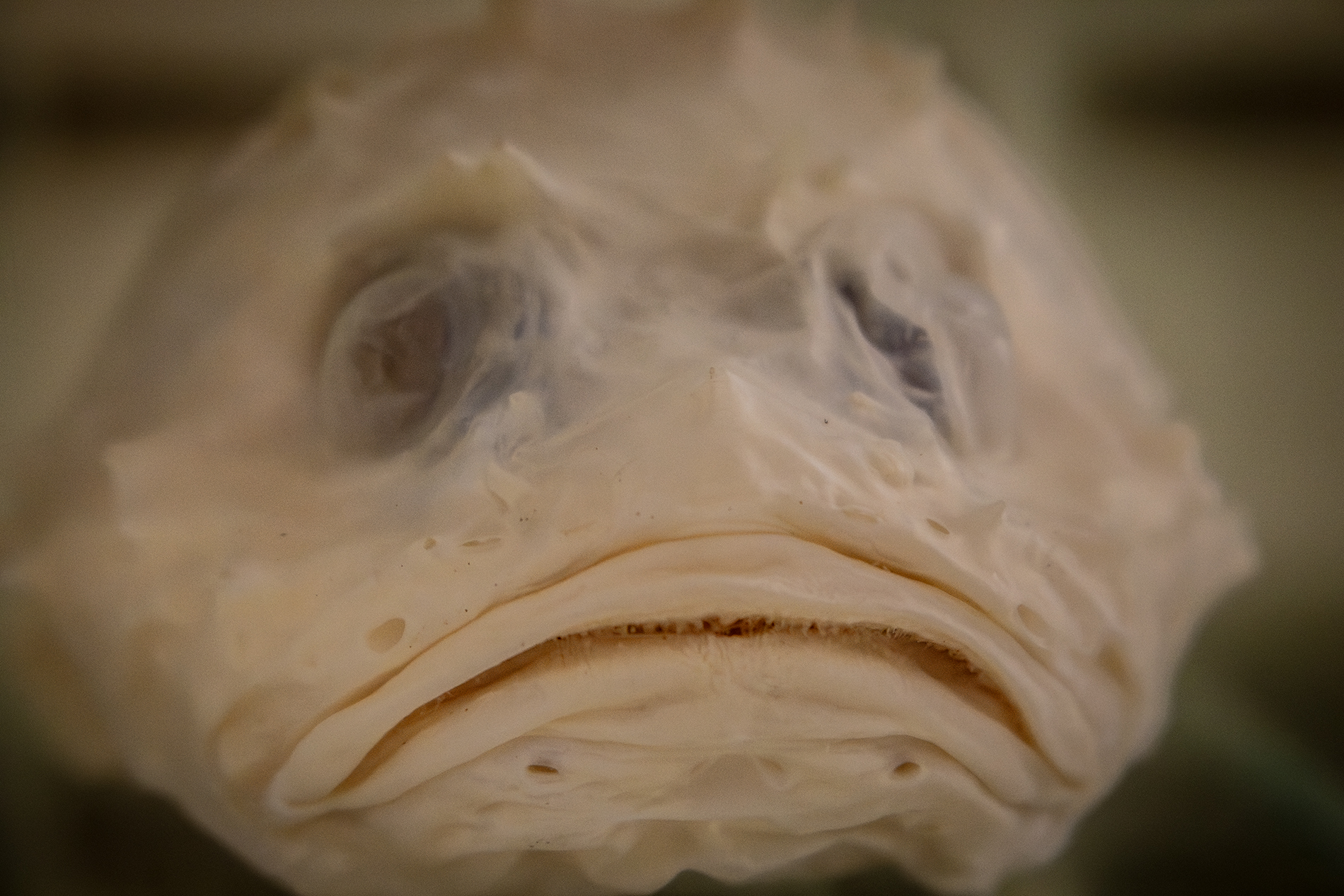

Los gruñidores son lagartos medianos a grandes, con una longitud hocico–cloaca de 80 a 90 mm que, sumando la cola, puede llegar cerca de los 20 cm. Poseen una cabeza grande y ancha, sostenida por potentes músculos maseteros que les confieren un aspecto robusto, y un collar melánico visible en la base del cuello.

“Son lagartos grandes. Miden más de 80 mm desde el hocico hasta la cloaca, súmale la cola y te da un lagarto de ciento y tantos milímetros. Tienen la cabeza superfuerte, los músculos que cierran la mandíbula están superdesarrollados, y tienen un pliegue gular, como una corbatita en el cuello. Además, su piel es suave al tacto porque las escamas son granulares, a diferencia de Liolaemus, que tiene escamas mucho más pequeñas y rígidas», indica Carlos Garín, herpetólogo y académico de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello.

Sus escamas dorsales son granulares y yuxtapuestas. Bajo los dedos presentan un “peine” de escamas lisas, característica única entre los lagartos chilenos y origen de su nombre científico, Pristidactylus, que significa “dedos aserrados”.

A diferencia de muchos reptiles, no necesitan buscar activamente lugares soleados para regular su temperatura: son termoconformistas, permaneciendo gran parte del tiempo en zonas sombreadas de bosques y quebradas.

“Cuando observas estos lagartos en su ambiente, todos se encuentran en la sombra. Solamente un 2% se encuentra al sol. A diferencia de Liolaemus, que toma sol directamente, los Pristidactylus siempre están bajo matorrales densos o grietas de roca, lo que hace que sean muy difíciles de ver. Su temperatura óptima es menor, alrededor de 27 °C, y con temperaturas bajas igual están activos. Entonces se ha propuesto la hipótesis de que eso es una adaptación a ambientes donde hay poca temperatura, como por ejemplo el bosque”, explica Garín.

A estos pequeños reptiles se les conoce como lagartos gruñidores debido a los sonidos que emiten cuando se sienten amenazados. Estas vocalizaciones, que recuerdan un leve gruñido, son producidas principalmente por la fricción de la musculatura de la garganta y sirven para advertir a depredadores o competidores, un rasgo poco común entre los lagartos chilenos.

“Estos lagartos emiten un soplido fuerte, por eso se les llama ‘gruñidores’… los cuatro que hay en Chile lo hacen. Eso es raro dentro de los squamata, porque pocos lagartos hacen sonidos; algunos gecónidos vocalizan, y Liolaemus chiliensis emite un ruido con una especie de cuerdas vocales, pero los Pristidactylus solo soplan, y los cuatro que hay en Chile lo hacen”, agrega Garín.

En el mundo existen diez especies de Pristidactylus, pero en Chile solo se podemos encontrar cuatro: el gruñidor del sur (Pristidactylus torquatus), la más extendida, que habita desde la zona central hasta el sur; gruñidor del Volcán (Pristidactylus volcanensis), descubierta en 1987 en la precordillera de Santiago, que vive bajo matorrales grandes y sobre rocas, adaptándose a ambientes fragmentados; gruñidor de Valeria (Pristidactylus valeriae), localizada en bosques relictos de las regiones de O’Higgins y Metropolitana; y el gruñidor de Álvaro (Pristidactylus alvaroi), que ocupa microhábitats sombreados en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Hasta ahora, los gruñidores se habían registrado en zonas muy específicas, lo que hacía pensar que sus poblaciones estaban restringidas a pequeñas áreas. Sin embargo, la combinación de nuevas investigaciones y el aporte de la ciencia ciudadana ha permitido ampliar su rango geográfico conocido. Esto sugiere que podrían habitar en más sitios de lo que se creía, aunque todavía no se haya comprobado.

“En un principio, solamente había unas pocas localidades donde se sabía que estaban estas especies, pero gracias a la ciencia ciudadana esto ha podido ampliarse. Por ejemplo, la distribución del P. alvaroi, que solamente se sabía que estaba en Altos de Chicauma, asociado a bosques de robles, y ahora ya se sabe que también habita en bosques esclerófilos”, comenta la herpetóloga Marta Mora, mientras Garín agrega que “hoy algunas especies tienen poblaciones relativamente importantes en ciertos sectores, pero muchas otras se mantienen en micropoblaciones relictas. Gracias a proyectos recientes y registros ciudadanos, se están descubriendo nuevas poblaciones, mostrando que podrían habitar más lugares de los conocidos”.

Cabe señalar que estas lagartijas son extremadamente difíciles de observar, por lo que aún se conoce poco sobre ellas. A diferencia de otros reptiles, permanecen inmóviles ante la aproximación de personas, lo que reduce considerablemente su detectabilidad. Aunque su comportamiento no es particularmente esquivo —a diferencia de Liolaemus— en su hábitat natural suelen pasar inadvertidas gracias a su camuflaje.

Su dieta es carnívora y generalista: consumen insectos, arácnidos y otros invertebrados, y en algunos casos depredan lagartijas más pequeñas. Son ovíparos, con puestas de tres a seis huevos, y su actividad se concentra principalmente en primavera y verano.

La coloración es muy variable y depende de la edad y desarrollo del individuo. En P. torquatus, por ejemplo, los machos pueden ser intensamente rojos, mientras que las hembras presentan patrones más discretos. En P. alvaroi, en cambio, el patrón se mantiene más estable y distintivo.

Más allá de sus diferencias morfológicas o de distribución, los gruñidores cumplen un papel clave como indicadores biológicos: su presencia revela la existencia de microhábitats bien conservados y con condiciones microclimáticas estables. Conservarlos no solo significa proteger a un grupo único de lagartos, sino también salvaguardar los últimos fragmentos de bosque y matorral que sostienen una alta biodiversidad en el centro de Chile.

Un linaje antiguo: evolución y relaciones

El género Pristidactylus pertenece a la familia Leiosauridae, junto a los géneros Leiosaurus y Diplolaemus. Estas especies se encuentran únicamente en el cono sur de Sudamérica, entre los 29° y 45° S. De las 10 especies conocidas, seis son exclusivas de Argentina, mientras que cuatro son endémicas de Chile: P. alvaroi, P. valeriae, P. volcanensis y P. torquatus.

Actualmente, se cree que el género Pristidactylus agrupa unas 10 especies, pero la historia de estos lagartos podría ser más compleja de lo que su nombre sugiere. Estudios genéticos recientes entregan indicios de que los ejemplares chilenos y argentinos podrían corresponder a dos linajes distintos, separados por millones de años, aunque aún faltan investigaciones más completas para confirmarlo.

“Lo que nosotros descubrimos a través del estudio fue que lo que se llama actualmente Pristidactylus en realidad podrian ser dos grupos que no están relacionados directamente. Todos estos lagartos tienen un ancestro común muy antiguo, pero no sabemos cuál es el ancestro entre ellos. Definitivamente ya sabemos que no son grupos parentados. Este linaje chileno es prácticamente chileno… sería un grupo de lagartos exclusivamente de Chile”, explica Claudio Correa, Doctor en Ciencias Mención en Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de Chile, quien realizó un estudio sobre las relaciones filogenéticas de los lagartos gruñidores presentes en Chile.

Por su parte, Carlos Garin agrega: “La única forma de confirmar si estamos identificando correctamente las especies es a través de estudios genéticos. Actualmente, se han utilizado genes mitocondriales, pero habría que analizar también genes nucleares para tener una visión más completa. Con eso se podría confirmar si los ejemplares chilenos forman un género distinto, potencialmente endémico de Chile.”

Debido a la gran divergencia entre las poblaciones argentinas y chilenas, se presume que la formación de la Cordillera de los Andes durante el Mioceno aisló a estas poblaciones, lo que habría dado inicio a caminos evolutivos independientes y a la acumulación de diferencias genéticas, morfológicas y de comportamiento.

A cada lado de la cordillera, los gruñidores enfrentaron mundos muy distintos: en Argentina, se adaptaron a ambientes secos y pedregosos; en Chile, se asentaron en bosques templados y relictos de Nothofagus, con sombra y humedad abundantes. Estas diferencias también se reflejan en su apariencia: los gruñidores chilenos presentan escamas más grandes y menos numerosas, y un patrón único en la disposición de sus escamas nasales y supralabiales.

El registro fósil de Pristidactylus en Argentina, con ejemplares datados en el Mioceno temprano —hace aproximadamente 18 a 16 millones de años—, muestra que este linaje tiene raíces profundas en el sur de Sudamérica. Aunque no se puede afirmar que los individuos actuales sean supervivientes directos de aquellos ancestros, cada lagarto que se camufla entre hojas y rocas representa un fragmento de una historia evolutiva milenaria, testigo de los cambios que moldearon los bosques y paisajes de la región. En este sentido, los Pristidactylus actuales son un vínculo viviente con la historia natural del cono sur, reflejando millones de años de adaptación y evolución separada a cada lado de la Cordillera de los Andes.

Amenazas: un futuro en riesgo

La situación actual de los gruñidores en Chile es delicada. Tres especies —P. alvaroi, P. valeriae y P. volcanensis— están En Peligro, y la cuarta, P. torquatus, es Vulnerable. La principal amenaza es la pérdida de hábitat: los bosques de roble y lenga se ven reducidos por el avance de la agricultura, plantaciones forestales y urbanizaciones.

Estas especies evolucionaron en climas muy diferentes, y su endemismo refleja un aislamiento prolongado y adaptación específica a cada entorno. Como comenta el académico: “son especies que quizás naturalmente se están distinguiendo, pero obviamente el hombre ha afectado algo en su extinción.” La acción humana —deforestación, fragmentación de hábitats y otras presiones— está acelerando este proceso, aumentando el riesgo de desaparición de estas poblaciones.

Dentro de este escenario, los incendios forestales se han convertido en un enemigo capaz de arrasar con todo en cuestión de horas. No solo eliminan la vegetación que les da refugio y alimento, sino que también destruyen el suelo donde excavan madrigueras, alteran la humedad ambiental y dejan el paisaje expuesto a la erosión.

“Para las especies que están en la zona central dentro de las principales amenazas está la fragmentación y destrucción de hábitat, porque hay muchos proyectos inmobiliarios que están llegando a los cerros donde se encuentran estos animales. Pero lo otro que se ha dado mucho son los incendios forestales. En 2023 el incendio en Altos de Chicauma fue terrible, dejo pérdidas dramáticas. Nosotros teníamos cámaras trampa en todo el lugar y no quedó nada, solo las pilas. Yo creo que la mayor amenaza para los gruñidores actualmente son los incendios, porque tampoco es que escapen o puedan correr varios kilometros”, agrega Mora.

A estas amenazas se suman la escasez hídrica, el reemplazo del bosque nativo por cultivos o parcelas, la construcción de caminos, la subdivisión predial, la presencia de ganado que degrada el sotobosque, la extracción de tierra de hoja y la presión de depredadores introducidos como gatos y perros.

Frente a este panorama, en 2022 se oficializó el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de los Gruñidores de la Zona Central (Plan RECOGE). Esta estrategia del Ministerio del Medio Ambiente fue elaborada especialmente para aumentar la distribución y abundancia del gruñidor de Álvaro, del gruñidor de Valeria y del gruñidor de El Volcán, en un plazo de 10 años.

El plan contempla trece líneas de acción: protección contra incendios forestales, restauración de hábitats degradados, investigación y monitoreo de poblaciones, generación de cartografía de su distribución y educación ambiental con comunidades locales. Además, se estableció un grupo de seguimiento con investigadores, representantes de CONAF, SAG y ONG como Vida Nativa, que permite mantener una mirada integral sobre la conservación de estas especies.

“El desafío ahora es que estas estrategias se transformen en acciones concretas sobre el terreno. Todavía seguimos descubriendo nuevas poblaciones en la zona central y aun nos queda mucho por descubrir de estas especies”, finaliza Carlos Garin.

Gruñidores de Chile

Gruñidor de Álvaro (Pristidactylus alvaroi)

El gruñidor de Álvaro es un lagarto endémico de Chile, de tamaño mediano y aspecto robusto, que se reconoce fácilmente por su color gris plomizo y un patrón dorsal muy homogéneo entre individuos. Machos y hembras comparten la misma coloración, sin diferencias sexuales visibles, y los juveniles presentan un diseño más marcado, con figuras romboidales y el característico collar interrumpido.

La especie fue descrita en 1974 por el herpetólogo Roberto Donoso-Barros, y nombrado en honor a su hijo Álvaro. En un principio había considerado que se trataba de una variante de Pristidactylus valeriae, pero las diferencias de hábitat –asociado a bosques relictos de Nothofagus– y morfología lo llevaron a describirla como especie independiente.

Este lagarto habita principalmente en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, desde los 400 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar (msnm). Sus poblaciones más conocidas se encuentran en el Cerro El Roble, Altos de Chicauma y Quebrada de Alvarado, esta última en un ambiente esclerófilo con influencia higrófila en el fondo de quebrada. Prefiere parches boscosos de roble de Santiago (Nothofagus macrocarpa), y en sectores más bajos se asocia a peumo, belloto del norte, patagua y otras especies propias del bosque esclerófilo.

Gruñidor de Valeria (Pristidactylus valeriae)

Esta especie fue descrita por el herpetólogo chileno Roberto Donoso-Barros en su clásica monografía sobre los reptiles de Chile, dedicándosela a su hija Valeria.

Pristidactylus valeriae es la especie con patrón de diseño más variable de los gruñidores de Chile Central. Al igual que todos los taxa chilenos, los juveniles muestran un marcado patrón dorsal de manchas romboidales oscuras con un collar en el cuello. A medida que maduran, el diseño se transforma en combinaciones diversas. El dimorfismo sexual es prácticamente inexistente, y la coloración ventral también es variable, predominando ejemplares con vientre amarillo de distintas intensidades y otros con tonalidades anaranjadas.

La especie se encuentra en los cordones montañosos de la Cordillera de la Costa al sur del Río Maipo y en sus áreas bajas adyacentes, abarcando las Regiones Metropolitana y de O’Higgins. Su presencia predomina en parches relictos de Roble de Santiago (Nothofagus macrocarpa) en las cumbres más altas, como Altos de Cantillana, Loncha y Cerro Poqui, así como en zonas bajas adyacentes.

Hasta hace poco, esta especie parecía restringida a unas pocas localidades conocidas, lo que daba la impresión de que sus poblaciones eran muy limitadas. Sin embargo, la combinación de nuevas investigaciones y el aporte de la ciencia ciudadana ha permitido ampliar su rango geográfico, revelando que P. valeriae podría habitar en más sitios de lo que se creía.

Este lagarto ha sido registrado en diversos ambientes de su rango de distribución, asociándose con frecuencia a parches de Roble de Santiago en las cumbres de la Cordillera de la Costa, pero también al bosque y matorral esclerófilo en las zonas más bajas.

Gruñidor de El Volcán (Pristidactylus volcanensis)

El Gruñidor de El Volcán fue descrito en 1987 por los herpetólogos Madeleine Lamborot y Nelson Díaz a partir de 17 individuos recolectados en El Volcán, Cajón del Maipo, Cordillera de Los Andes, entre diciembre de 1982 y enero de 1985.

Desde su descubrimiento, la especie ha sido objeto de numerosos estudios ecológicos, convirtiéndose en el gruñidor chileno con mayor número de trabajos científicos generados. Esto prinipamente debido a la existencia de la especie en un ambiente muy distinto al de otros gruñidores chilenos, adaptados a formaciones secas y abiertas de matorral.

Este reptil presenta una longitud hocico-cloaca de entre 80 y 95 mm en adultos, un pliegue gular marcado, escamas dorsales granulosas, dorso gris oscuro con bandas claras transversales y punteado irregular gris oscuro, y color ventral rojizo en cuerpo, miembros y región cloacal. No presenta dimorfismo sexual, cambios ontogénicos relevantes ni gran variabilidad entre individuos, aunque juveniles e infantiles muestran un diseño más marcado.

Su hábitat está compuesto por valles andinos con vegetación de matorral de altura media (Colliguaja integerrima, Schinus montanus) y zonas rocosas, así como parches boscosos de Ciprés de Cordillera (Austrocedrus chilensis) y matorral esclerófilo. Al igual que las otras especies del género en la región, permanece en sopor invernal durante la cobertura nival de su ambiente.

Gruñidor del Sur (Pristidactylus torquatus)

El Gruñidor del Sur fue descrito por el naturalista alemán Rudolph Amandus Philippi, inicialmente como dos especies distintas: una proveniente de las cercanías de Concepción (Leiosaurus torquatus), Región del Biobío, y la otra del fundo San Juan, en las proximidades de La Unión, Región de Los Ríos (Leiosaurus valdivianus). Posteriormente, ambas poblaciones se consideraron como una sola especie.

Se trata de un lagarto robusto, con cabeza maciza y voluminosa, pliegue gular bien desarrollado y escamas dorsales pequeñas, redondeadas y yuxtapuestas. La cola es ligeramente más larga que la longitud hocico-cloaca. Es el único gruñidor chileno que presenta un dimorfismo sexual evidente en cuanto a patrones de diseño y coloración, los cuales varían entre poblaciones. Además, ambos sexos pueden modificar su coloración según la temperatura ambiental.

Este reptil está presente desde las Sierras de Bellavista al sur del Río Tinguiririca, en la Región de O’Higgins, hasta la Región de Los Ríos, con su registro más meridional cerca de La Unión.

Su hábitat principal está constituido por bosques caducifolios de Nothofagus, principalmente roble o pellín (Nothofagus obliqua) y lenga (Nothofagus pumilio), aunque se encuentra muy disminuido en el valle central, concentrándose en zonas precordilleranas andinas y bosques costeros.

Tamara Núñez

Tamara Núñez