-

Tras revuelo por caso de gaviotas en Maitencillo: «El maltrato animal no es un problema aislado, es un indicador de un problema social»

7 de enero, 2026 -

Festival de Cine Santiago Wild anuncia su fecha en 2026 y publica bases para la competencia internacional

7 de enero, 2026 -

Plataforma de Compensaciones Cerros Isla: El modelo chileno que transforma obligaciones ambientales en parques naturales urbanos

6 de enero, 2026

Paleomadrigueras: guaridas fósiles y radiografías del pasado que buscan ser preservadas

Científicas y científicos de Chile, Estados Unidos y Francia, publicaron un estudio en la revista científica Trends in Ecology & Evolution, que busca fomentar la conservación de las paleomadrigueras, que son verdaderos archivos biológicos presentes en Chile, y promover nuevas investigaciones. Francisca Díaz, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, participó en este trabajo.

Las paleomadrigueras son una verdadera radiografía del pasado. Se trata de guaridas fósiles construidas por roedores, que en su interior preservan restos de fecas, plantas, insectos, huesos, polen y semillas, entre otros elementos orgánicos que han quedado atrapados en el tiempo.

En Sudamérica y el desierto de Atacama, principalmente, se han encontrado estos registros de hasta 50 mil años, cuya valiosa información ha permitido reconstruir ecosistemas del pasado y entregar pistas sobre cómo diversas especies han podido adaptarse a los cambios ambientales y climáticos.

En ese contexto y con el fin de mejorar la conservación de estos archivos biológicos, resaltar su importancia, y promover nuevas investigaciones en el área, es que un grupo de científicas y científicos de Chile, Estados Unidos y Francia, publicaron un reciente estudio en la revista especializada Trends in Ecology & Evolution.

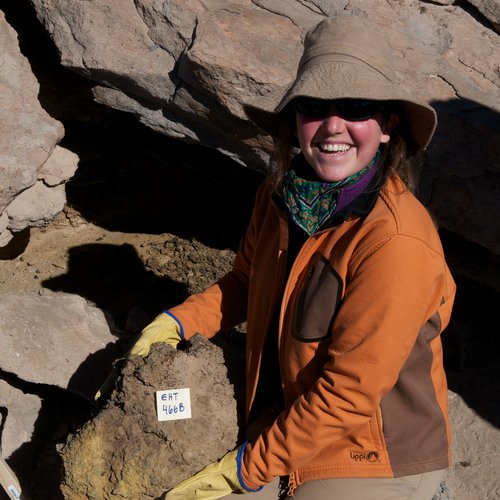

Francisca Diaz, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, y directora alterna del Núcleo Milenio de Ecología Histórica Aplicada para los Bosques Áridos, AFOREST, es una de las autoras de este trabajo, y quien durante años ha explorado sitios rocosos y áridos en busca de paleomadrigueras, gracias a lo cual ha podido desarrollar diversas investigaciones, como es reconstruir vegetación milenaria a partir de paleo ADN.

“El estudio publicado tomó ocho años en su elaboración, y es una revisión del trabajo con paleomadrigueras a nivel mundial y, principalmente, en Sudamérica. Uno de los grandes objetivos es llamar la atención sobre este tipo de registros y poner al día a la comunidad científica, para mostrar cómo las nuevas técnicas permiten dar respuestas a preguntas que de otra forma no podrían resolverse”, explica la investigadora del IEB.

La Doctora en Ecología sostiene que los trabajos iniciales con estos registros se dedicaban fundamentalmente a describir qué tipo de vegetación existía, a través de hojas y semillas que se encontraban en estas muestras. En ese marco, la investigadora también destaca a los investigadores chilenos Claudio Latorre (IEB) y Antonio Maldonado (CEAZA), por ser precursores en esta área, y quienes dieron origen a una gran colección de paleomadrigueras en nuestro país.

“En Chile tenemos registros principalmente de los últimos 10 mil años en Atacama, Chile central y Patagonia. Y a medida que nos vamos más hacia atrás en el tiempo, estos archivos son cada vez más restringidos a Atacama, ya que en lugares áridos es donde mejor se conservan las paleomadrigueras. De hecho, en esta zona hemos logrado encontrar registros de hasta 50 mil años que podemos datar con radiocarbono”, comenta Francisca Díaz.

¿Por qué es tan relevante trabajar con estos archivos biológicos y qué nuevas oportunidades ofrece para la ciencia? La científica menciona que una de las mayores ventajas es poder hacer una “reconstrucción ecosistémica, que puede incluir plantas, mamíferos, artrópodos, como si fuera la fotografía de una ventana temporal”.

“Otro aspecto relevante es que las paleomadrigueras más recientes nos permiten tener buenas líneas de base, para pensar cómo eran los ecosistemas prístinos antes de la revolución industrial o la gran aceleración. Antes no teníamos acceso a ver cómo hemos modificado el sistema terrestre. Y eso es bien clave para entender el Antropoceno”.

En ese contexto, la científica destaca algunos trabajos que abordan estas problemáticas actuales, como son los efectos de la minería en el Desierto de Atacama, considerando la presencia de metales pesados en las madrigueras.

Pese a la relevancia y auge en las investigaciones sobre estos registros, el trabajo de Trends in Ecology & Evolution señala que existe un declive, pero que es momento de retomar esta línea de estudios. “Hubo un momento en que se perdió la novedad de estos registros, pero ahora usando las nuevas herramientas de paleogenómica, podemos hacer una reconstrucción ecosistémica que sí es muy novedosa. El uso de paleo ADN, abre muchas puertas para reconstruir el pasado, pudiendo además entregar pistas sobre el futuro en estos ecosistemas áridos”, comenta.

Las y los autores del estudio, señalan que combinar la paleoecología con los estudios experimentales modernos es esencial para comprender los impactos del cambio climático y medioambiental. Para ello, sostienen que es fundamental fortalecer la colaboración científica a nivel mundial.

Por otro lado, la investigación recomienda establecer depósitos regionales para las paleomadrigueras, lo que podría proporcionar acceso a largo plazo a los investigadores. Para ello, señalan que es necesario recolectar y preservar más estos registros fósiles, evitando que éstos se pierdan, producto del cambio de uso de suelo, la extracción de recursos minerales, el aumento de la frecuencia de los incendios forestales y el cambio climático.

“En este trabajo también proponemos que exista un protocolo de colecta. Otro punto que nos interesa destacar y que esperamos pueda ocurrir, es que estos archivos sean tratados y entendidos como parte de nuestro patrimonio natural, tal como son considerados los registros arqueológicos, los que guardan en museos”, detalla la investigadora.

Carolina Todorovic, Instituto de Ecología y Biodiversidad

Carolina Todorovic, Instituto de Ecología y Biodiversidad