-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años

20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves

20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile

20 de febrero, 2026

Latué: La planta sagrada y letal de los bosques del sur de Chile

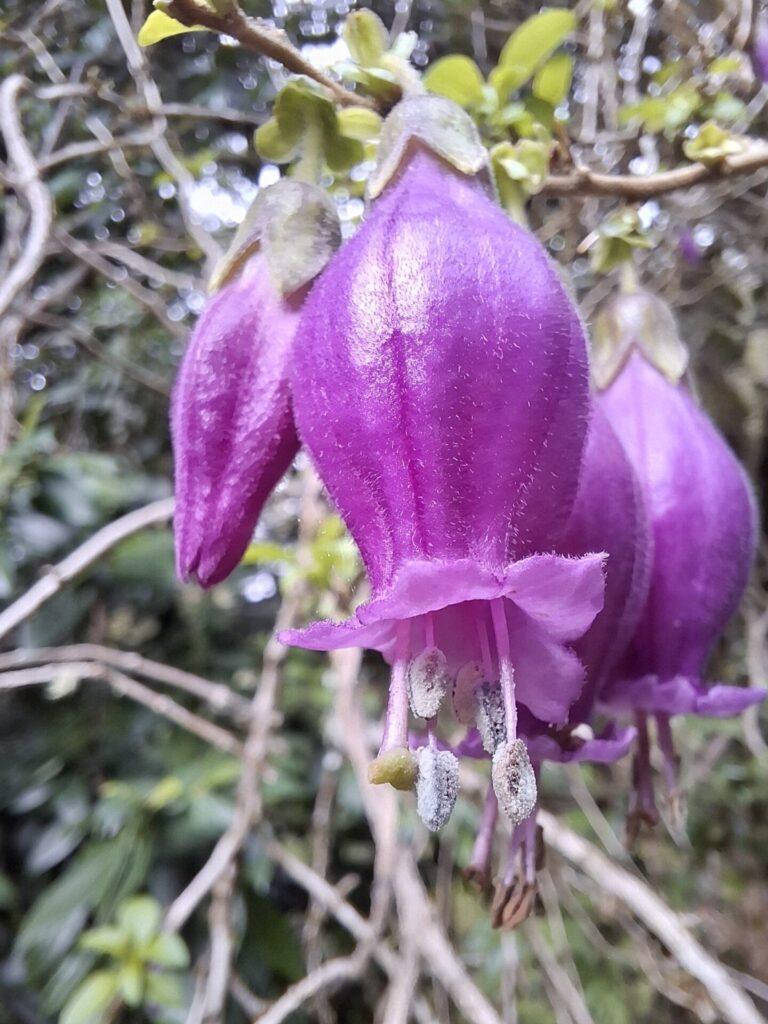

El latué (Latua pubiflora), también conocido como “árbol de los brujos”, “palo de los brujos” o “palo muerto”, es un arbusto endémico de la selva valdiviana costera, que destaca entre la vegetación por sus atractivas flores de vibrantes colores purpuras, y su aspecto imponente, que nos genera una suave contradictoria de belleza y peligro. Considerada una planta sagrada por el pueblo mapuche, juega un rol crucial en el ecosistema local, siendo refugio y fuente de alimento para diversas especies. Sin embargo, su alta toxicidad la convierte en una de las plantas más letales de Chile. Su uso está restringido a los conocedores de la cultura mapuche, quienes la emplean con respeto en rituales tradicionales, viéndola no solo como una planta, sino como un ente poderoso con voluntad propia. A continuación, te contamos más sobre esta fascinante y peligrosa especie.

En medio de la densa selva valdiviana, alzándose decididamente en los claros de bosque, crece el latué (Latua pubiflora) un arbusto endémico de la selva valdiviana costera, que destaca entre la vegetación por sus atractivas flores de vibrantes colores purpuras, y su aspecto imponente, que nos genera una suave contradictoria de belleza y peligro.

Conocido también como “árbol de los brujos”, “palo de los brujos” o “palo muerto”, este arbusto o árbol pequeño ha sido objeto de fascinación durante siglos debido a su atractivo aspecto, su uso en la medicina tradicional mapuche-huilliche y su alta toxicidad.

El nombre Latua proviene del mapudungun y fue adoptado por el naturalista Rudolph Philippi al latinizar su denominación indígena. Originalmente, la planta era conocida como Latue-hue, una forma que ha caído en desuso. Su etimología refleja la percepción ancestral sobre su potente toxicidad: se compone de Lan (‘morir’), tu (partícula causal) y hue (‘instrumento con el que se hace algo’).

Así, su significado puede interpretarse como “aquello que causa la muerte”. Este origen lingüístico evidencia el profundo conocimiento que el pueblo mapuche ha tenido sobre el latué desde tiempos ancestrales, valorándolo tanto por su poder como por el respeto que inspira.

El latué es la única especie de genero monotípico Latua, perteneciente a la familia de las solanáceas, y puede alcanzar alturas de entre 2 y 10 metros. Su corteza es delgada, de color café claro a rojiza, con grietas longitudinales. Sus ramas lisas y grises están armadas con espinas, lo que le confiere su aspecto imponente. Las hojas son elípticas, de un verde claro, con bordes que pueden variar entre enteros e irregularmente aserrados. Se caracteriza por tener espinas rígidas que salen de las axilas de las hojas, tanto en sus ramillas nuevas como en sus ramas maduras. Sus frutos, con forma de tomate, una baya globosa de color verde y amarillo dorado cuando están maduros. Contiene numerosas semillas pequeñas de color negro.

Una de sus principales características es su espectacular floración. En la parte norte de su área de distribución, en las provincias de Osorno y Valdivia, sus flores, en forma de campana y de un vibrante color purpura a rojo, aparecen entre finales de invierno y principios de primavera, cuando comienza la temporada de lluvias, atrayendo a colibríes que cumplen un papel clave en su polinización.

En cambio, en la parte sur de su área de distribución, donde la variación estacional de las precipitaciones es menor, la planta florece en otoño o invierno: en Llanquihue, el latué florece en marzo, mientras que en Chiloé florece en julio.

Esta planta crece en bosques húmedos, en alturas que oscilan entre los 300 y 900 metros sobre el nivel del mar, en suelos ricos en materia orgánica y bajo un clima predominantemente oceánico. Su presencia es especialmente notable en el sotobosque de los bosques siempreverdes, donde puede encontrarse junto a especies como el coihue (Nothofagus dombeyi) y el tique (Aextoxicon punctatum).

“Habita en los bosques siempreverdes valdivianos costeros, también en espacios abiertos. Es posible verla a orillas de camino donde se distribuye en forma natural únicamente en la Cordillera de la Costa de Valdivia en la Región de Los Ríos, en la Provincia de Osorno en la Región de los Lagos y también en Chiloé”, comenta Lucía Abello, Bibliotecóloga y botánica, asociada de la Sociedad de Botánica de Chile, coautora de los libros “Plantas silvestres comestibles y medicinales de Chile y otras partes del mundo” y “Usos tradicionales de la flora de Chile. Volumen I, Nativas”.

Vale decir que el latué se encuentra cada vez más en áreas ocupadas por campos y pasturas como resultado de la deforestación extensiva y el cambio de uso de suelo. Sin embargo, a pesar de esta pérdida de hábitat, la especie se había adaptado bien a las condiciones más abiertas que prevalecían en las tierras cultivadas, tanto que, aunque se la conocía en relativamente pocas localidades, se ha convertido en una especie de maleza en los bordes de los caminos y lugares abiertos gracias a su propensión a rebrotar, propagándose fácilmente por ramas adventicias de sus partes subterráneas.

“Es una especie que habita en zonas de claro de bosque, o sea, no habita bajo el dosel cerrado de los árboles, sino que busca más bien zonas abiertas. Entonces, es posible, dada las perturbaciones humanas que se han generado sobre el bosque, encontrar esta especie incluso creciendo en zonas abiertas asociadas a pastizales. Incluso, en algunas zonas hasta se considera maleza, ya que la especie es localmente abundante, aunque no es tan frecuente de encontrar”, añade Sebastián Cordero, Licenciado en biología y Dr.(c) en Sistemática y Biodiversidad.

Por otra parte, es importante destacar que el latúe es fundamental en la medicina tradicional mapuche y juega un rol crucial en su ecosistema, siendo refugio y alimento para especies locales. Por ello, su preservación es vital para mantener la biodiversidad.

Como señala Arón Cádiz-Véliz, biólogo e investigador asociado del Jardín Botánico Nacional y del Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile (IEB): “Latua pubiflora cumple un rol ecológico importante como planta ornitofilia en los bosques templados del sur de Chile, particularmente en el bosque valdiviano costero. Su floración se inicia a fines del invierno (julio) y se extiende hasta la llegada de la primavera austral, convirtiéndola en una de las pocas especies en floración durante los meses más fríos del año. Esto la convierte en una fuente clave de néctar para aves como el colibrí Sephanoides sephaniodes (picaflor chico), que depende de flores tubulares en esta época de escasez floral. Además de colibríes, otras especies como el abejorro endémico Bombus dahlbomii también visitan flores tubulares grandes como las del latué, aunque aún se desconoce cuál de estos polinizadores es más eficaz”.

“En general, las flores tubulares más pequeñas son visitadas por un conjunto más diverso de polinizadores, incluyendo himenópteros, mariposas y dípteros. Al florecer en invierno, el latué no solo sostiene poblaciones locales de polinizadores como S. sephaniodes, sino que también contribuye a la estabilidad ecológica del ecosistema durante una estación crítica, facilitando la continuidad de las redes de polinización y manteniendo el flujo de energía en el sistema forestal”, agrega.

Pese a lo anterior, es importante destacar que nuestro conocimiento sobre la ecología del latué sigue siendo limitado. Aún quedan muchas incógnitas por resolver en torno a su rol en los ecosistemas donde habita, sus interacciones con otras especies y los factores que determinan su distribución y reproducción.

Como indica Sebastián Cordero, quien además es autor de los libros “Plantas silvestres comestibles y medicinales de Chile y otras partes del mundo” y “Usos tradicionales de la flora de Chile. Volumen I, Nativas”: “No es mucho lo que se sabe sobre la especie. De hecho, lo único que se ha escrito respecto a su ecología e interacciones biológicas es que la especie es polinizada por los picaflores, que igual es esperable por la forma tubular que tiene la flor. Pero no es mucho lo que se sabe al respecto, o sea, no sabemos, por ejemplo, cuáles son los dispersores y tampoco tenemos claro si es que hay alguna otra especie que la polinice, que es muy probable, pero que en el fondo no está registrado.

“De hecho, muchas décadas atrás, se pensaba que la especie era tan tóxica que ni siquiera las aves se paraban sobre ella, lo cual actualmente sabemos que no es así. En el fondo no es tanto lo que se ha avanzado en el conocimiento en términos de su ecología, especialmente en el término de las interacciones que tiene con otras especies”, agrega.

Si bien el latué es apreciado por su belleza, también es una planta extremadamente tóxica. Contiene alcaloides tropánicos, como la escopolamina, que pueden provocar desde alucinaciones hasta la muerte en dosis elevadas. Históricamente, ha sido utilizado por las machis (chamanes mapuche-huilliches) en ceremonias rituales para inducir estados de trance y visiones, así como también con fines medicinales y defensivos.

Respecto a su estado de conservación, el latué aún no ha sido evaluado formalmente, por lo que no cuenta con una clasificación oficial de amenaza. Sin embargo, el investigador del Jardín Botánico Nacional, puntualiza que «sus poblaciones se ven afectadas por el cambio de uso de suelo por expansión urbana, apertura de caminos, tala de bosque, incendios forestales y expansión de las fronteras agrícolas y forestales”, agrega.

Por su parte, respecto a los esfuerzos de conservación que existen en torno a esta especie, Lucia Abello comenta que se ha intentado cultivar la especie en viveros, sin embargo, sin muy buenos resultados.

“Hechas algunas consultas y averiguaciones, el Vivero Pilmaiquén de la comuna de Río Bueno en la Región de Los Ríos, ofrece la especie en venta. Conocedora que Vivero Encanto Salvaje de Linares estuvo haciendo ensayos de germinación de semillas, se me informa que no hubo buenos resultados. Por otro lado, tampoco se ha incorporado en el Registro de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente, por lo que no se encuentra en el listado de especies que tengan algún grado de vulnerabilidad. Sí se encuentra presente en el Parque Oncol y en el Parque Nacional Alerce Costero”, agrega.

En la actualidad, el latué sigue siendo una especie rodeada de misterio y simbolismo, manteniendo su lugar en la tradición cultural mapuche y en el paisaje de los bosques templados del sur de Chile. Su combinación de belleza y peligro lo convierte en una de las plantas más singulares del territorio chileno.

Un tesoro natural con una toxicidad potente: la doble cara del latué

El latué es considerado como una planta sagrada para el pueblo mapuche, sin embargo, también una de las especies más tóxicas de Chile. Su toxicidad se debe a la presencia de una variedad de alcaloides tropánicos, compuestos químicos que afectan el sistema nervioso central y pueden inducir estados de trance, alucinaciones y graves alteraciones fisiológicas.

Hasta el momento, se han identificado aproximadamente 18 alcaloides tropánicos en el latué, entre los que destacan la atropina, hiosciamina y escopolamina. Estas sustancias actúan como inhibidores competitivos de los receptores muscarínicos, provocando un efecto anticolinérgico en el organismo. La concentración de estos alcaloides es mayor en las hojas de la planta, con un contenido de hiosciamina y atropina de aproximadamente 0,18%, y escopolamina de 0,08%. No obstante, es importante destacar que casi todas las partes de la planta cuentan con estos compuestos. “Estos compuestos están presentes básicamente en todos los órganos de la planta. Están en las hojas, en los tallos, en las flores, en los frutos, en las semillas”, menciona Cordero.

El efecto psicoactivo del latué es similar al de otras solanáceas tóxicas como la trompeta del diablo (Datura stramonium) y el floripondio (Brugmansia arborea). Los síntomas de intoxicación incluyen boca seca, fiebre, dilatación de las pupilas, visibilidad borrosa, espasmos musculares y una sensación de calor intenso en el cuerpo. En casos graves, pueden aparecer convulsiones, delirio, ansiedad extrema y una psicosis tóxica aguda. Asimismo, estudios en ratones han demostrado que los extractos de Latua pubiflora pueden inducir sedación, alteraciones en la actividad motora y efectos ansiolíticos mediados por los receptores GABAA.

La intoxicación por latué puede presentarse rápidamente después de su consumo o manifestarse hasta 24 horas después. Entre los efectos adversos destacan estados de trance, alucinaciones visuales, pérdida de memoria, desorientación, taquicardia, náuseas y enrojecimiento de la piel. En dosis elevadas, puede provocar coma e incluso la muerte. Un efecto secundario comúnmente documentado desde el siglo XIX es el desarrollo de intensos dolores de cabeza persistentes.

“En una entrevista hecha por el investigador Eduardo Inalaf al Machi José Pichún de Mariquina (1986), éste señala que la planta tiene usos médicos (dolor de espalda, de cintura, reumatismo hirviendo hojas y frutos para hacerse baños; como infusión para la fiebre) y mágicos (con el agua donde se ha hervido la planta se riega la casa se usa como contra; también como adivinatorio para saber el futuro de los niños, para ahuyentar el demonio, evitar robos, o para la buena suerte)”, agrega la bibliotecaria.

En la medicina mapuche, el latué ha sido utilizado exclusivamente por los machis en rituales sagrados, donde su uso requiere un profundo conocimiento y preparación. Debido a su alta toxicidad, solo quienes han heredado y desarrollado este saber ancestral pueden manipular la planta de manera segura. Es importante destacar que su consumo no solo representa un grave riesgo para la salud, sino que también su uso fuera de este contexto puede considerarse un acto de apropiación cultural, despojando a la planta de su verdadero significado dentro de la cosmovisión mapuche.

El manejo clínico de la intoxicación por latué sigue los protocolos para envenenamiento por alcaloides anticolinérgicos. En intoxicaciones graves, el antídoto principal es la fisostigmina, un inhibidor de la acetilcolinesterasa que ayuda a revertir los efectos anticolinérgicos. La dosis inicial en adultos varía entre 0,5 y 2 mg por vía intramuscular.

Además de la fisostigmina, en la medicina tradicional mapuche se han mencionado varios antídotos naturales, como el yaguecillo (Solanum valdiviense), la infusión de hierba mora (Solanum nigrum), el culle (Oxalis rosea) y el fruto del espino negro (Rhaphithamnus spinosus). Estas plantas han sido utilizadas para contrarrestar los efectos del latué en prácticas chamánicas, aunque no existen estudios clínicos que respalden su eficacia.

Cabe señalar que una de las principales causas de envenenamiento accidental por Latua es su desafortunada similitud con el palo santo o tayú (Dasyphyllum diacanthoides), ya que ambas especies pueden parecerse cuando no están en flor. Vale decir que el tayú es una planta medicinal cuya corteza se ha utilizado tradicionalmente en la medicina popular para tratar traumatismos. Como señala Jimena Jerez, antropóloga especialista en etnobotánica: “Estas plantas son idénticas, la única diferencia son las flores, que son muy diferentes. El problema es que el tayú es medicinal, entonces puede ocurrir que la gente confunda una con otra y envenenarse”.

Ya en 1861, el naturalista Rodolfo Philippi documentó un caso en el que un leñador, tras sufrir un golpe, buscó corteza de tayú para aliviar su dolor, pero accidentalmente recogió latué. Tras ingerirlo, sufrió un episodio de delirio y vagó desorientado por las montañas durante tres días, tardando aún más en recuperarse por completo. Este tipo de accidentes subraya la importancia del conocimiento botánico preciso y del respeto por las especies tóxicas, cuya manipulación debe quedar en manos de quienes comprenden sus efectos y usos tradicionales.

El latué es una planta de gran relevancia cultural y espiritual, pero también es una de las especies más peligrosas de la flora chilena. Por ello, su manejo debe realizarse con extremo cuidado y conocimiento, evitando su consumo sin supervisión experta debido a los graves riesgos que implica.

Una planta sagrada del pueblo mapuche

El latué ha sido considerado desde tiempos ancestrales como una planta sagrada dentro de la cultura mapuche, especialmente entre los huilliches del sur de Chile. Su uso ha estado reservado a las machis, quienes, como figuras centrales en la medicina tradicional y la espiritualidad mapuche, han empleado esta planta en rituales de sanación y en la búsqueda de estados de trance chamánico. Sin embargo, el conocimiento sobre su manejo es extremadamente restringido y protegido dentro de la comunidad, debido a la peligrosidad de sus compuestos y a la necesidad de un aprendizaje profundo para su correcta utilización.

Históricamente, diversas fuentes han registrado el uso del latué en ceremonias chamánicas nocturnas, donde se preparaba en infusiones para inducir visiones y potenciar las habilidades espirituales de las machis. No obstante, quienes conocen el latué y sus propiedades son muy protectores de este conocimiento y se muestran reticentes a compartirlo con forasteros. Por esta razón, se ha publicado poca literatura sobre la etnotoxicidad de latua.

En ese sentido, es fundamental abordar el tema del latué con el debido respeto hacia el conocimiento ancestral del pueblo mapuche y evitar cualquier forma de apropiación cultural. El uso de esta planta dentro de la tradición mapuche no es un simple recurso botánico, sino que es parte de un sistema de saberes profundamente enraizado en su cosmovisión, transmitido de generación en generación.

Como explica Jimena Jerez, para el pueblo mapuche, esta especie es mucho más que una planta, es un ser vivo muy poderoso que cuenta con una personalidad propia: “Tenemos que entender es que es una planta viva. Es un ser que otorga favores, que escucha nuestras palabras. O sea, es como una persona, no es solo una planta, sino que es un ser vivo con poder y voluntad propia. Incluso en San Juan de la Costa tiene una identidad, se le conoce como «Don Juan latué». Es una planta viva que recibe tus peticiones, que hay que pagar, por supuesto, siempre en reciprocidad. Es una planta muy poderosa, entonces siempre va asociada a una rogativa y el ritual es tan delicado, que, si cometes un error, la planta se te va en contra. Por eso se considera que es un ser vivo, con su propia personalidad. Te entrega, pero también puede castigarte”, puntualiza.

Además de su rol en los rituales chamánicos, el latué también ha sido utilizado en la medicina tradicional mapuche, principalmente en aplicaciones externas. Se preparaban friegas, vahos o baños calientes con la planta para aliviar dolores reumáticos y musculares, aprovechando sus propiedades analgésicas. “También se guardan hojitas en los en las billeteras, para atraer buena suerte. De hecho, la sola presencia de la planta ya es de buen augurio. En el caso medicinal, se usan esas mismas hojitas en baños calientes para dolores reumáticos y dolores muy fuertes, como un anestésico. También hay un rito donde se toma una corona de latué y se pone sobre la cabeza de la persona y si se desata sola significa que esa persona va a tener buena suerte”, agrega Jerez.

Otro uso registrado entre los huilliches era como veneno para la pesca. Se trituraban partes de la planta y se vertían en aguas de corrientes lentas, lo que aturdía a los peces y facilitaba su captura. Asimismo, otro uso tradicional del latué ha sido como medio de castigo, aprovechando sus potentes compuestos psicoactivos. En Chiloé, se dice que los brujos empleaban el latué no solo como una herramienta en sus prácticas, sino también en contextos rituales o de justicia comunitaria para provocar estados de confusión, delirio e incluso episodios de locura temporal en quienes han cometido faltas graves.

“Hay que tener claridad que no es algo de agrado. No se trata de tener una experiencia iniciática. Lo más probable es que sientas que te vas a morir y probablemente puedas llegar a morir si te equivocas en la dosis. Te vuelves loco con la planta, por eso es utilizada como castigo. No es como decir oh vamos a tener un viaje, vamos a conocer nuestro interior, no tiene nada que ver con eso”, comenta la antropóloga.

El efecto puede durar horas o incluso días, dependiendo de la dosis, y se considera una forma extrema de corrección dentro de ciertas tradiciones. Sin embargo, debido a su alta toxicidad y los riesgos asociados a su consumo, su uso con este propósito ha disminuido con el tiempo y es visto con gran cautela por quienes conocen sus peligros.

Por otra parte, esta planta también ha sido utilizada como afrodisiaco. “Dicen que, por ejemplo, sirve para enamorar. Una de las de las grandes cosas que se busca de latué es como afrodisíaco para enamorar. Pero las personas que toman o que les dan después terminan peleadas y odiándose. Porque es como una transgresión. Las personas transgreden la planta al utilizarla de una forma incorrecta, entonces la misma planta los castiga haciendo que esas personas nunca más puedan estar juntas”, explica la antropóloga.

Biopiratería: El riesgo de la usurpación de plantas y conocimientos medicinales ancestrales

La biopiratería es un termino acuñado por primera vez en 1993 por Pat Mooney y se refiere al aprovechamiento, generalmente sin consentimiento, de los conocimientos tradicionales y los recursos biológicos de comunidades indígenas o locales por parte de terceros, como empresas o instituciones. En ese sentido, el latué, al igual que muchas otras plantas con profundo valor ancestral y espiritual en distintas culturas del mundo, ha despertado la preocupación de las comunidades debido al riesgo de la biopiratería y la apropiación del conocimiento ancestral.

Esta inquietud radica en que el latué no solo es una planta altamente tóxica y de uso restringido a especialistas dentro de la medicina mapuche, sino que también representa un conocimiento ancestral, transmitido por generaciones y resguardado con gran celo. En ese sentido, la apropiación de estos saberes sin el reconocimiento adecuado plantea cuestionamientos sobre la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios y el acceso justo a su propio patrimonio biocultural.

Como comenta Jimena Jerez: “Ha habido robo de la propiedad intelectual de estos conocimientos. Puntualmente hace algunos años atrás la Universidad de Copenhague de Dinamarca junto con la Universidad de los Lagos, investigó más de 60 plantas sagradas de la costa de Osorno (de las cuales patento 5), entre ellas el latué, lo cual constituye un acto de biopiratería y de robo del conocimiento ancestral. Esto es un tema super complicado porque latué es una planta sagrada, que tiene un uso restringido solo a especialistas, aquellos que conocen la dosificación, conocen el contexto y conocen sus riesgos”.

El problema de la biopiratería radica en que estas patentes limitan el acceso y control que las comunidades indígenas tienen sobre sus propios saberes. En el caso del latué, su sacralidad y su uso ceremonial quedan descontextualizados cuando son trasladados a otros ámbitos sin el consentimiento de quienes han custodiado ese conocimiento por siglos.

Además, el registro de patentes impide la libre investigación local sobre la planta, restringiendo el derecho del pueblo mapuche a seguir profundizando en su propio legado. Esta situación abre una interrogante clave: ¿cómo se le devuelve ese conocimiento a quienes lo han protegido históricamente? En este contexto, el caso del latué es reflejo de un problema más amplio que ocurre a nivel mundial y tiene que ver con la vulneración de derechos y apropiación indebida de la biodiversidad y la cosmovisión indígena.

Sigue la conversación en nuestras redes sociales.

Tamara Núñez

Tamara Núñez