-

¡Buenas noticias desde El Impenetrable! Nace el segundo cachorro de yaguareté silvestre en el parque nacional

6 de febrero, 2026 -

¿Cómo reconocer las flores que crecen junto al mar? Guía práctica para identificar especies costeras de la zona central de Chile

5 de febrero, 2026 -

Sin playas ni protección legal: La odisea de las tortugas marinas más grandes del mundo para anidar en Ecuador

5 de febrero, 2026

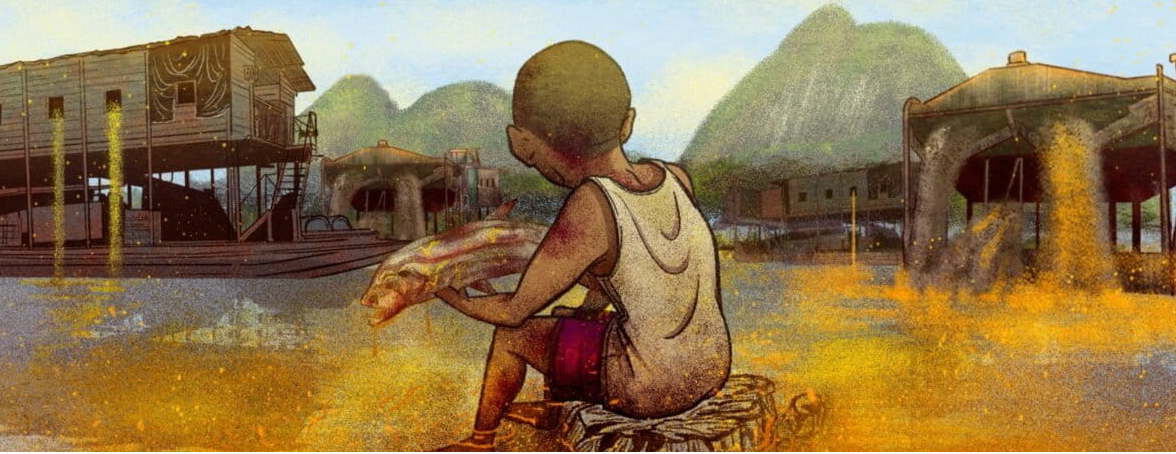

Las plumas ocultas del Guaviare, en el amazonas colombiano

La observación de aves es una de las actividades turísticas de mayor crecimiento en el mundo. En Colombia, el país con más especies del planeta en 2023, recientemente se han impulsado rutas para atraer a visitantes nacionales y extranjeros. Un estudio asegura que en Colombia, el aviturismo podría generar 7 500 empleos y aportar 9 millones de dólares a la economía. Los pajareros, como se llama comúnmente a los avistadores de aves, son un camino para conservar los bosques y apoyar el desarrollo de las comunidades en departamentos como Guaviare que han sido azotados por el conflicto y la falta de Estado. Revisa todos los detalles en este artículo de Santiago Wills, publicado en Mongabay.

La reunión ocurrió a puerta cerrada una tarde de septiembre, en San José del Guaviare. Cinco hombres conversaban rodeados por mapas del departamento, que también se llama Guaviare, imágenes de áreas protegidas y decenas de dibujos de personajes de anime japonés en post-its junto a información sobre grupos criminales y disidencias de la guerrilla.

—La mayoría viene por bichos específicos —murmuró Ramón Carrillo, pajarero, ingeniero ambiental de 37 años y uno de los primeros miembros del Grupo de Observadores de Aves del Guaviare (GOAG). Tenía una sonrisa fácil y carcajadas contagiosas nacidas de sus propios chistes—. La Pipra y el gallito, sobre todo.

—O tinamú —dijo Axorson Lugo, pajarero y biólogo tolimense de 41 años que desde hace más de una década vive en San José. Antiguo miembro del Grupo de Observadores de Aves del Tolima (GOAT), y ahora parte del GOAG.

—Pájaro paraguas, también Pteroglossus azara…—continuó Carrillo alzando los brazos.

—Yo gallito no he visto y me encantaría —interrumpió Sebastián Di Doménico, fotógrafo embajador de Sony en Latinoamérica, biólogo, herpetólogo y pajarero potencial, 30 años.

—Tucanetas.

—¡Y el Pikachu! El carpintero.

—Al que más le buscan fotografía es al jacamar. White-eared jacamar.

—Donacobius.

—Trogón.

—Lek de manakin.

Los dos hombres restantes —Jhon Barros, periodista de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una organización sin ánimo de lucro (ONG) que trabaja temas ambientales y sociales con comunidades rurales del país, 38 años, y un reportero, 35, que había hecho salidas con pajareros y creía saber algo del tema— no entendían mayor cosa. La conversación pasaba de palabras desconocidas en latín a palabras en apariencia comunes en inglés y español. Miraron el techo en silencio hasta que se vieron obligados a interrumpir.

—Rupicola rupicola —le dijo con una sonrisa Carrillo a Di Doménico, antes de dirigirse a los demás.

Después de una hora y muchas preguntas, el panorama se aclaró. En 2019, GOAG y la FCDS unieron las ideas de un proyecto de turismo comunitario con otras relacionadas con observación de aves para aplicar a los fondos del programa de Territorios de oportunidad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Ganaron la convocatoria y, tras el fin de la pandemia, publicaron una guía de avistamiento para San José del Guaviare y una de aves no paseriformes, aquellas que no tienen la forma usual de un azulejo o el típico pájaro (i.e., patos, pavas, colibríes, loros, águilas, chulos, etc.), para todo el departamento del Guaviare. Al mismo tiempo, evaluaron el potencial de turismo para pajareros de una veintena de senderos e hicieron estudios de capacidad de carga para cuatro de ellos.

La mayoría de los senderos estaban ubicados en fincas privadas, por lo que se acercaron a los cuatro dueños para proponerles trabajar juntos. Los dueños podrían cobrar una entrada a los pajareros. De ese modo tendrían un incentivo económico para conservar los bosques alrededor de esas rutas y así evitar el incremento de la deforestación en el que usualmente ha sido uno de los departamentos con los peores índices del país. Aunque por el momento no se trata de enormes extensiones de tierras, el plan puede servir como hoja de ruta para futuros proyectos de conservación en Guaviare.

El plan de los siguientes días era ir a dos de los senderos para entender las posibilidades económicas y ambientales del aviturismo en el Guaviare. (“El tema aquí está todavía en el huevo”, dijo Barros). La misión: encontrar y fotografiar al macho del gallito de roca guyanés (Rupicola rupicola), un ave con plumaje naranja encendido y una prominente cresta del mismo color; y al macho de la Pipra filicauda, o saltarín cola de hilo, un pequeño pájaro de espalda negra, pecho amarillo limón y corona y nuca frambuesa, célebre por bailar para las hembras meneando los filamentos de su cola. Son las aves más populares entre los turistas y tendríamos unas cuantas horas en cada sendero para hallarlos.

—Aquí los pájaros son conchudos [sinvergüenzas o descarados]. No hay presión de cacería. Se les pueden acercar hasta un par de metros —dijo Carrillo confiado.

Lugo esquivó su mirada y se encogió de hombros.

La tribu emplumada

El pajareo —birding o birdwatching, en inglés— es una actividad cuyas raíces se encuentran, en parte, en el coleccionismo victoriano en países como Inglaterra. Anteriormente, en lugar de observar las aves con binóculos o tomarles fotos, se les disparaba. Dado que no existían instrumentos confiables para verlos a distancia, las personas los mataban para luego estudiarlos, disecarlos y montarlos en dioramas para museos o colecciones personales. “Disparé, dibujé, observé la naturaleza”, escribió John James Audubon, un artista estadounidense, conocido como el primer ornitólogo de ese país. El impulso de cambiar la escopeta por otro instrumento es reciente, como cuenta Stephen Moss en A Bird in the Bush: A Social History of Birdwatching. Solo hasta finales del siglo XIX se empezó a censurar de manera regular a quienes mataban las aves, las capturaban o les robaban sus huevos para nutrir sus colecciones oológicas u ovotecas.

Las fotografías y listas, una de las marcas de un pajarero, finalmente reemplazaron las colecciones físicas hace apenas unos 100 años. En esa época, las listas se consignaban en cuadernos, libretas, guías, libros y la memoria. Hoy, reposan en documentos de Excel, eBird (una base de datos del Laboratorio de Ornitología de Cornell que se ha convertido en el proyecto de ciencia ciudadana más grande del mundo) y otras herramientas electrónicas. Cada uno tiene las suyas (y, como en todo, algunos se resisten a abandonar el papel y el lápiz). Existe la lista de los avistamientos del día, los del Global Big Day, un evento anual impulsado por los responsables de eBird, October Big Day, los de la semana, los del mes, los del año, los de la zona, los del país, los del continente, los del mundo, los de la vida, los vistos, los no vistos, los que se desean ver. (Axorson Lugo, por ejemplo, sueña con ver el quetzal guatemalteco (Pharomachrus mocinno) y el correcaminos (Geococcyx californianus)). Es parte colección, recuerdo, nostalgia, ciencia y anhelo.

Según los conocedores —en este caso, los propios miembros de la tribu—, existen al menos cuatro tipos de pajareros. Están los hardcore, observadores de aves que quieren salir a buscarlas todo el día y toda la noche; llegan a cualquier lugar con la lista de las especies que quieren ver o incluso envían con anterioridad aquellas que les falta añadir a su colección por eBird; los softcore, pajareros con listas propias, que, sin embargo, no van a perder la oportunidad de hacer otros planes turísticos al llegar a su destino; los amateurs o principiantes, personas que han descubierto el amor por las aves hace poco; y los fotógrafos, un grupo que a menudo atraviesa todos los demás. Son los más difíciles, pues no solo quieren ver especies de aves atractivas, sean raras o no, sino que también quieren que les posen. Necesitan los pájaros, pero también días de buena luz y clima perfecto.

La taxonomía no es única, pero debe tenerse en cuenta, pues de ella depende, en parte, el destino de miles de millones de dólares y las posibilidades turísticas de lugares como San José del Guaviare, en Colombia. El pajareo mueve una de las industrias de viajes de mayor crecimiento en el mundo. Anualmente, se hacen alrededor de tres millones de viajes persiguiendo aves. Según un reciente análisis de Future Market Insights, una consultora estadounidense, la valoración del mercado del aviturismo alcanzó los 59 700 millones de dólares en 2022, más de dos veces el producto interno bruto de un país como El Salvador, y está en camino de superar los cien mil millones en 2032. Solo Estados Unidos, el país de donde proviene el mayor número de visitantes que recibe Colombia cada año, es un mercado de más de 39 000 millones de dólares cuyo motor son cerca de 45 millones de personas. No hay estadísticas confiables a nivel mundial, pero se sabe que el fenómeno ha crecido, sobre todo desde la pandemia, por los registros de avistamientos en plataformas como eBird.

Desde hace un par de décadas, Colombia busca capturar a parte de esa tribu. De acuerdo con los registros, en 2023, el país tiene el mayor número de especies de aves en el mundo, al menos 1 966 especies, casi un 20 % de todas las registradas. De estas, al menos 83 son residentes endémicas, por lo que no pueden verse en ningún otro lugar. Un estudio de 2018 halló que, tras la firma de la paz con la guerrilla de las FARC, el aviturismo tiene el potencial de crear más de 7 500 empleos y aportar nueve millones de dólares a la economía. El país es, teóricamente, el cielo de los pajareros.

En Guaviare, hasta ahora se está empezando a invertir a conciencia en el tema, a pesar de que el departamento tiene más de 680 especies, más de la mitad de todas las que existen en Estados Unidos. En San José hay apenas un par de agencias dedicadas a tours especializados. Esto se debe a varias dificultades. Guaviare no tiene especies endémicas o aves que solo se encuentren allí. “No iría al Guaviare por una [sola] especie”, dice Guillermo Gómez, uno de los fotógrafos de naturaleza más importantes de Colombia. El departamento comparte todas sus aves con otros que, a menudo, no tienen su mala fama o sus mismos problemas de violencia.

Pero Guaviare también tiene sus ventajas. Es muy fácil ver de cerca la fauna, dijo Gómez: contrario a otras regiones, las aves tienen una actitud muy tranquila. Y, en teoría, se ven muchas en apenas un par de días, incluidas algunas de las más atractivas para los fotógrafos.

El fuego en el bosque

Una madrugada de septiembre, cinco hombres nos apretujamos en el viejo Jeep color granate y polvo de Ramón Carrillo. Salimos de San José del Guaviare con dirección a Villa Marcela, en la vereda La Pizarra. En 2018, el Museo Field de Chicago, uno de los museos de historia natural más importantes del mundo, hizo un estudio rápido con la ayuda del FDCS y otras organizaciones sobre las características geológicas, ecológicas y sociales de varias zonas del Guaviare. Una de sus bases fue Villa Marcela, una finca de 200 hectáreas cuya dueña luego convirtió en reserva. Al año siguiente, el GOAG y la FDCS eligieron un sendero de varios kilómetros en la finca con paisajes selváticos y, lo más importante, con un lek de gallito de roca guyanés. Un lek (la palabra es sueca y no tiene una traducción exacta) es una arena o ruedo en el que los machos de ciertas especies de aves se exhiben para atraer a las hembras. En el caso del gallito, los machos esconden las plumas negras de sus alas y cola y se inflan para saltar en el suelo mostrando su escandaloso plumaje color brasa.

Avanzamos por una carretera de tierra rojiza mientras Carrillo recordaba sus inicios como pajarero. Como casi todos los 13 miembros actuales del GOAG, Carrillo llegó a la observación de aves gracias a Parques Nacionales y al feliz capricho de una madre. Hacia 2009, Lourdes Peñuela, la directora de Fundación Verde, una ONG dedicada a la conservación, visitó Playa Güio, una zona cerca de San José del Guaviare donde años después se ubicaría otro de los senderos de aviturismo identificados por el GOAG. Peñuela se sorprendió con la cantidad de aves. Su hija, Natalia Ocampo, hoy una de las ornitólogas más importantes del país, era pajarera. ¿Por qué no organizar un curso en la zona? Peñuela se acercó al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), —una entidad gubernamental que se dedica a la formación gratuita en grados técnico y tecnológico— que contrató como profesor a un biólogo de Parques Nacionales.

El curso se impartió en 2009. El profesor comenzó a invitar a los estudiantes a hacer inventarios. Aprendieron a identificar las aves por sus cantos y por diferencias mínimas en las remeras primarias, las cobertoras mayores, las escapularias, las álulas y otras de las diferentes plumas que componen sus alas. Los fines de semana, viajaban a zonas apartadas en busca de lifers, individuos de las especies de aves que nunca habían visto, para marcarlas en sus guías de campo. De ahí surgió el GOAG.

El grupo creció poco a poco. Se unieron otras personas relacionadas con la biología, pero también, por ejemplo, un ingeniero eléctrico. En 2013, organizaron el Encuentro Nacional de Ornitología. Asistieron casi 150 personas y, con las ganancias que obtuvieron, compraron cuatro binoculares y dos cámaras, y tomaron prestadas dos guías de avistamiento de la Fundación ProAves, la principal ONG de pajareros en Colombia. Allí se conocieron Carrillo y Lugo, que llegó a San José escapando de la violencia en el Tolima. (“Pasé de la boca a la lengua del Lobo”, dijo). En una época, salían a pajarear todos los sábados. Hoy, salen una vez al mes, dijo Carrillo, mientras doblábamos por la entrada hacia Villa Marcela.

Coloridos murales con aves decoraban las paredes de la casa. Frente a ella, nos esperaba, binóculos en mano, Wilmer Ramírez, 34 años, un tecnólogo en gestión de recursos ambientales y guianza de turismo, que desde hace algunos años es presidente del GOAG. De rostro impasible, le dicen Wikipedia por su conocimiento sobre las aves. Creció en el Guaviare, pero no sentía atracción por las aves hasta el curso del SENA. Ramírez había crecido en el campo, así que no creía que pudieran enseñarle mayor cosa. En el curso, descubrió decenas de especies diferentes que había creído iguales y el mundo cambió. Acababa de ver un Pteroglossus azara, una tucaneta con pico de apariencia serrada, dijo sin aparente emoción.

Al poco tiempo, salimos hacia el monte. Cruzamos un potrero en el que pastaba ganado y llegamos a la entrada del bosque. Los tres pajareros cargaban maletas y canguros [riñoneras] con los elementos esenciales de la tribu: agua, guías de avistamiento con los respectivos nombres científicos de las aves en latín —para Colombia, antes solo existía la de Steven Hilty y William Brown; hoy, también están disponibles la de Fernando Ayerbe y la de Miles McMullan; cada pajarero tiene sus preferencias—; cámaras especializadas con aumentos para mirones (Canon Powershot 65X, Nikon P1000); binoculares (Nikon 8×42, Vortex Diamonback 8×42); y sus celulares, en los que tienen eBird y Merlín, una aplicación del mismo grupo de Cornell, que ayuda a identificar aves por sus formas, colores y distribución. Merlín también sirve como una suerte de Shazam para los pájaros: reconoce sus llamadas y cantos y, a su vez, permite a los pajareros usar la opción de playback para atraer a las aves con las voces de su especie.

En un claro de suelo rocoso, nos detuvimos a escuchar las aves.

—Canta un bright-rumped attila —dijo Ramírez. Hizo silencio y mencionó varias especies que también identificaba por sus gorjeos.

Su habilidad recordaba la de un músico que puede identificar cada instrumento en una sinfonía. Había sonidos como carcajadas, silbidos, siseos, risas, pedos, gemidos, lloriqueos, cascabeles, violines, vidrios que se rompen, flautas, pitos, estornudos… Prestar atención a los cantos era como quitarse unos audífonos. “El pajareo es una relación triangular entre las aves, la luz y el observador”, escribió el naturalista y escritor británico Mark Cocker, en su libro Birders, Tales of a Tribe. Habría que añadir una punta sonora adicional.

Hubo un silencio, seguido de nuevos sonidos.

—¿Y esos que cantan ahora? —le preguntaron a Ramírez.

—Esos son micos.

Ramírez y Carrillo también tenían sus propios sonidos. A veces usaban el playback de Merlín para atraer a los pájaros que habían identificado. En otras ocasiones, imitaban el canto del buhito ferrugíneo (Glaucidium brasilianum), uno de los principales depredadores de la zona —un agudo uh, uh, uh—, o el llamado de un polluelo en apuros —un intento de silbido de alguien que no sabe silbar— para despertar la curiosidad de las aves cercanas.

Luego de que Di Doménico tomó fotos, continuamos nuestro camino con el rostro atento al dosel. Pasando una pequeña depresión por el sendero, los pajareros se detuvieron de repente. Justo en el medio de la trocha, nos observaba enroscada una cuatro narices (Bothrops atrox), una víbora venenosa cuya mordida, en el mejor de los casos, nos habría enviado al hospital. La huella de la bota de Carrillo había quedado marcada a unos 20 centímetros de la serpiente. Di Doménico sacó el flash y le tomó una foto antes de espantarla.

En el bosque, plantas caminadoras crecían en medio de un laberinto de piedras de la formación Araracuara, una unidad geológica de rocas paleozoicas sedimentadas que aparecían desperdigadas entre palmas y árboles. Las paredes recubiertas por musgos, helechos, líquenes, bromelias y raíces flanqueaban el camino. Hongos como anémonas, orejas y flores blancas se alimentaban de los troncos de árboles caídos. De vez en cuando, las hojas en las alturas se removían por el movimiento de algún ave. Había menos cantos que en el claro. La luz se filtraba trabajosamente a través del dosel y llegaba con visos verdes hasta nuestros pies.

—¿Qué suena ahora?

—Chicharras (Cicadidae).

Caminamos unos cuarenta y cinco minutos hasta la zona en la que normalmente aparecía el gallito de roca. Adelante, en una apertura entre las murallas de piedra, Carrillo y Lugo contaban chistes y se reían a carcajadas. Más atrás, Ramírez observaba las copas de los árboles. Carrillo sacó su celular y puso el llamado del ave. Continuó hablando en voz alta mientras Ramírez hacía silencio.

—Aquí llegaba el gallito de roca—dijo con resignación Ramírez después de un tiempo. Al sendero no iban solo pajareros, continuó. Shirley Mejía, la dueña de la finca, cobra 28 000 pesos (6.7 dólares) por la entrada para turistas y personas de la zona. Ha preservado el bosque y las personas vienen en familia con sus mascotas, una forma segura de alejar las aves—. Como está llegando tanta gente que no es pajarera y se sienta a hablar …

—¡Venga, venga!

Agachado, Carrillo apuntaba con su cámara un punto naranja en medio del ramaje más allá de las rocas.

Dos gallitos de roca buscaban el origen del canto en medio de una maraña de hojas. Durante un par de minutos, festejamos sus movimientos a través de cámaras y binóculos. En cierto momento, un haz iluminó el copete de uno de ellos: parecía un abanico de fuego rodeado por una línea granate.

Un punto rojo

La mañana siguiente, los mismos cinco hombres cruzamos un puente cerca de las lagunas que sirven de desagüe al río Guaviare, a poco más de 20 minutos de San José. Decenas de oropéndolas comían los frutos de un yarumo. Una de ellas se acercó a darle un trozo de fruto a un pichón que parecía un adulto. Carrillo lo señaló, meneando la cabeza.

—Oiga, pero éste con más de 35 años y viviendo con los papás. Es un parásito—dijo entre risas, que pronto contagiaron a Lugo.

A unos metros del inicio del sendero Buenavista, otro de los señalados por el GOAG y la FCDS, Wilmer Ramírez esperaba al grupo en absoluto silencio junto a su esposa Diana Lucena Gavilán —Diana Hawk, la bautizó un turista—, una geógrafa de la Universidad del Cauca de 39 años. Un tinamú, un pájaro castaño con forma de gallina que rara vez se dejaba ver, cantaba no muy lejos. Había otros sonidos.

—¿Quién llama?

—Por ahí sonó la Tangara mexicana—dijo Ramírez en su tono plano.

Lucena Gavilán llegó a las aves por Ramírez. Ambos trabajaban con Parques Nacionales. En el Global Big Day de 2017, ella le pidió que la acompañara al conteo. Siguieron saliendo a buscar aves de vez en cuando y, el día de Amor y Amistad de ese año, él se le declaró. No lo esperaba, pero se enamoraron al poco tiempo. Siguieron buscando aves, se casaron y compraron una finca a la que llamaron Vida Feliz. Durante la pandemia, pajareó desde la cama.

En 2021, crearon Happy Life, una agencia de viajes especializada en aviturismo. Tardaron en ponerla en funcionamiento, pero los primeros meses de este año estuvieron llenos. Llegaron muchos extranjeros y grupos de colombianos. Han intentado armar una feria, pero nadie en la gobernación “ha copiado”, dijo. En marzo, ellos mismos organizaron un viaje de familiarización al que invitaron a algunas de las principales agencias turísticas enfocadas en naturaleza del país. Recorrieron algunos de los senderos elegidos por el GOAG con ellas.

—El jacamar orejiblanco (Galbalcyrhynchus leucotis) —dijo Ramírez señalando un pájaro similar a un martín pescador en un árbol a la entrada del sendero—. Es uno de los targets. En todo el país, aquí es donde más fácil se ve.

Mientras se hacían las fotos de rigor, un equipo de documentalistas mexicanos pasó a nuestro lado. También venían para ver el baile de la Pipra filicauda. Los dejamos adelantarse e hicimos tiempo en una casa de madera abandonada junto al camino. Al rato, nos adentramos en un bosque de caimitos, varas santas, guamos, ceibas, yarumos y palmas de sejes.

Caminamos varias horas bajo un dosel cerrado intercalado por ventanas a lado y lado del sendero que permitían ver las copas y ramas en las que se perchaban aves que los pajareros iban nombrando —Taraba major, la traba mayor, por los ojos rojos; Phaethornis hispidus, un colibrí hermitaño; Pachyramphus minor, un tiránido—. Enormes mariposas atigradas, naranjas, marrones, blancas y morphos volaban irregulares bajo las hojas. Junto al lek de la Pipra, los documentalistas aguardaban impacientes. Carrillo y Lugo reían y charlaban mientras Ramírez y Lucena Gavilán avanzaban imitando un polluelo en peligro. Un oso melero se subió de pronto a un árbol. Un trogón collarejo (Trogon collaris), un familiar del quetzal que Lugo algún día espera ver, se posó en una rama a unos metros de distancia. En dos días, el grupo pudo ver casi un centenar de especies de aves, de acuerdo con las listas de Ramírez.

De regreso, ya cansados, el paso se aceleró para escapar de los moscos. Más adelante, cerca del lek del manakin o Pipra, Carrillo se adelantó. Los documentalistas se habían ido. Era casi mediodía y a esa hora los pájaros solían ocultarse para escapar del calor.

Manoteando para espantar los mosquitos, Carrillo se adentró ruidosamente entre los árboles. Junto a una rama horizontal a una decena de metros del sendero, sacó su celular y puso el canto de la Pipra a todo volumen con su celular: un chillido angustiado que parecía reclamar la presencia del otro.

Un punto rojo se movió entre el follaje.

*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

Mongabay Latam

Mongabay Latam