-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años

20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves

20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile

20 de febrero, 2026

Explorando la Cordillera Darwin: El tesoro geológico que guarda las claves de la evolución de los Andes y es reservorio de turberas y glaciares

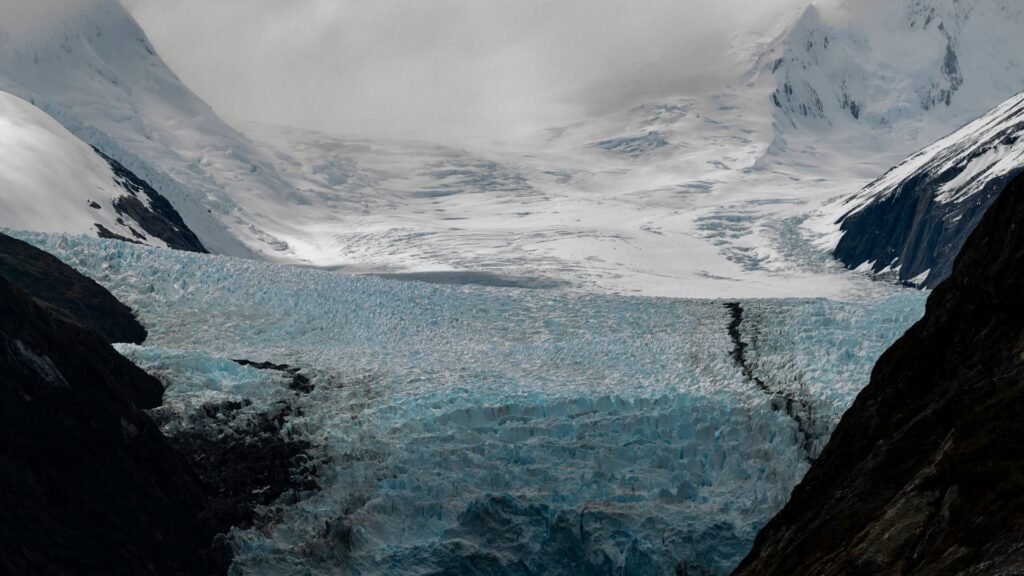

En el extremo sur de América, la Cordillera Darwin se levanta como uno de los paisajes más remotos e inexplorados del planeta. Este cordón montañoso, ubicado íntegramente en Chile y protegido por el Parque Nacional Alberto de Agostini, alberga algunos de los glaciares más dinámicos del hemisferio sur, además de una biodiversidad única adaptada a condiciones extremas. Su geología ancestral, la presencia de ecosistemas prístinos y el impacto visible del cambio climático la convierten en un laboratorio natural clave para la ciencia y en un refugio excepcional de vida en el fin del mundo.

En el extremo más austral del continente americano, donde la tierra se transforma en un laberinto de islas, canales y fiordos, emerge una formación montañosa que cautiva tanto por su majestuosidad como por su aislamiento: la Cordillera Darwin. Esta cadena montañosa forma parte del último tramo sur de la Cordillera de los Andes, antes de que se disuelva en las frías aguas del océano Pacífico.

Se ubica íntegramente en territorio chileno, al suroeste de la isla Grande de Tierra del Fuego, encerrada entre el canal Beagle al sur y el seno Almirantazgo al norte. Toda su extensión se encuentra protegida dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini, una de las áreas más inalteradas y remotas del Cono Sur.

Esta cordillera cubre un área mayor a 2.300 kilómetros cuadrados, desde el monte Sarmiento, frente a Punta Arenas, hasta el monte Bove, en el extremo oriental, cerca de Ushuaia. Algunas de sus cumbres superan los 2.400 metros de altitud, entre ellas el monte Shipton (2.569 m), la montaña más alta del macizo, seguido por el monte Darwin (2.488 m), el monte Goodwin (2.438 m) y el emblemático monte Sarmiento (2.404 m), famoso por su silueta piramidal y su presencia literaria en la obra de Julio Verne.

A diferencia de otras zonas andinas, la Cordillera Darwin está cubierta en gran parte por glaciares templados, es decir, masas de hielo que se encuentran cerca del punto de fusión, lo que los hace particularmente dinámicos y sensibles al cambio climático. Este extenso sistema ocupa más del 50% de la superficie de la cordillera, formando parte del tercer campo de hielo más grande de Chile, después del Campo de Hielo Patagónico Norte y Sur. El glaciar Marinelli, uno de los más grandes de esta cordillera, se extiende por 17 kilómetros de longitud y ocupa una superficie de 135 km². Su frente de hielo, de más de 40 metros de altura, se derrama hacia un fiordo que lleva su mismo nombre, conformando uno de los paisajes más sobrecogedores del área.

«En la Cordillera Darwin también está presente un campo de hielo, que es de los campos de hielo más grandes del hemisferio sur, digamos los más australes. También poco conocido. Siempre el más conocido es el campo de hielo norte y sur. Al tener este campo de hielo, van desprendiéndose de él diferentes lenguas de muchos glaciares. Entonces, esto permite que haya una gran variedad. Tenemos en primer lugar el campo de hielo. Tenemos glaciares de montaña. Estos glaciares que van bajando por los valles», señala Constanza Espinosa Cancino, directora de Fundación Glaciares Chilenos.

«Es de los pocos cordones montañosos donde los glaciares llegan directamente al mar. Eso también es algo muy característico y poco habitual para otros glaciares. Al tener estas condiciones climáticas, son glaciares que son muy extensos, muy grandes. También, al estar sobre el nivel del mar, son visibles. Es mucho más plausible y visible el cambio que tienen los glaciares mes a mes y año a año», agrega.

Descubriendo este lugar remoto e inexplorado

El aislamiento extremo del lugar y su accidentada geografía han limitado históricamente la exploración humana. Muchas de sus cumbres permanecieron sin ascensos registrados hasta tiempos recientes. Fue recién en 2011 cuando un equipo francés logró cruzar de manera integral la cordillera, realizando además una ascensión al monte Darwin. Este logro, inédito hasta entonces, demostró no solo la dificultad técnica que implica desplazarse por la zona, sino también su carácter inhóspito y salvaje, donde los caminos son los propios glaciares y paredes rocosas.

«Chile se caracteriza por tener una gran extensión de la Cordillera de los Andes, y yo creo que, por lo mismo, son poco conocidos otros cordones montañosos que obviamente derivan geográficamente de este, que en este caso tiene que ver con la Cordillera Darwin. Es una de las zonas más australes del país, de difícil acceso, por lo mismo, también es poco conocida para el público general. Es parte de Tierra del Fuego y una de sus condiciones más características se relaciona con el clima extremo. Hay presencia de mucho frío. Una gran influencia del océano, porque está en la parte más austral del continente, entonces tiene influencia de todas estas corrientes, incluso que vienen de la Antártica, lo que propicia que las condiciones polares mantengan con mejor medida estos ecosistemas glaciares», comenta Espinosa.

El clima de la cordillera es tan extremo como su geografía. La influencia del océano Austral se manifiesta en la presencia de un clima frío, húmedo y ventoso durante todo el año. Las temperaturas promedio rondan los 5 °C anuales, con muy escasa oscilación estacional. Las precipitaciones son elevadas, especialmente en la vertiente occidental, donde pueden superar los 7.000 mm al año.

A medida que se avanza hacia el este y el norte, el clima se vuelve ligeramente más seco y continental. Esta constante humedad, junto con las bajas temperaturas, contribuye al mantenimiento de sus glaciares y al desarrollo de una vegetación de tipo subantártica en sus laderas más bajas.

Un ecosistema prístino de excepcional biodiversidad

La Cordillera Darwin no es solo una colosal estructura geológica y glaciar; también constituye el núcleo ecológico de uno de los ecosistemas más intactos del hemisferio sur. En torno a ella se despliega el Parque Nacional Alberto de Agostini, una de las áreas protegidas más extensas y menos intervenidas de Chile, con más de 14.600 km² de superficie. Este vasto santuario natural forma parte de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, reconocida por la UNESCO como una de las ecorregiones más prístinas del planeta.

La biodiversidad que alberga esta región es sorprendente, especialmente si se considera su clima, marcado por la humedad permanente, las bajas temperaturas y los fuertes vientos. La combinación de bosques subantárticos, turberas, glaciares, fiordos y costas marinas crea una enorme variedad de hábitats que sustentan especies vegetales y animales únicas.

«Para comenzar tienen que hacerle frente al frío. El caso del coigüe de Magallanes es bien especial, porque, a diferencia del ñirre y de la lenga que pierden las hojas en invierno, el coigüe no. Están sus hojas ahí verdecitas, por eso es que nosotros las denominamos técnicamente especies siempreverdes. Por lo tanto, lo primero que hay es una capacidad de resistir temperaturas muy bajas», ahonda Lohengrin Cavieres, doctor en Biología de la Universidad de Chile y profesor titular de la Universidad de Concepción.

«Lo otro es la capacidad también de vivir en suelos muy pobres, porque toda esta zona en comparación, por ejemplo, con al resto del país, son zonas donde los glaciares todavía están presentes de manera importante y han retrocedido dejando territorio libre solo en los últimos 10.000 años, digamos. Debido a eso, esa capacidad de vivir en suelos muy pobres, suelos minerales le denominamos nosotros, no es trivial. Pocas especies pueden hacerlo. Los Nothofagus se ayudan en eso con micorrizas. Tienen interacciones micorrícicas con hongos, que les ayudan o les dan una manito ahí con poder obtener desde el ambiente los escasos nutrientes que hay ahí», añade.

Es así como la flora de la cordillera y sus alrededores refleja una notable adaptación a condiciones ambientales adversas. En las laderas más bajas, donde el hielo retrocede para dar paso a la vida, se desarrollan los bosques siempreverdes de Magallanes, dominados por especies como el coigüe de Magallanes (Nothofagus betuloides), el canelo (Drimys winteri) y la lenga (Nothofagus pumilio). En los sectores más expuestos y fríos, estos bosques se fragmentan y dan lugar a una vegetación más baja y resistente, como la tundra magallánica, formada por arbustos achaparrados, líquenes, musgos y pastos.

«La Cordillera Darwin viene a ser el último vestigio de la Cordillera de los Andes, que parte por allá en Venezuela y recorre todo nuestro continente. Viene a terminar ahí, en la Tierra del Fuego. Y las últimas elevaciones más o menos importantes están precisamente ahí, en la Cordillera Darwin. Lo que hay ahí es una secuencia de pisos vegetacionales, que son bien representativos de lo que nosotros denominamos el bosque patagónico. El bosque que patagónico occidental está dominado por especies siempreverdes que aguantan el frío y el viento que hay ahí. Hay turberas de Sphagnum, que son clásicas de Magallanes también», explica Cavieres.

«Lo que va ocurriendo es que a medida que nos vamos alejando del mar, de la costa, y ganando altura, las condiciones se van haciendo cada vez más frías. Entonces, llega un punto en que el coigüe, por ejemplo, no puede crecer. Ahí es reemplazado por la lengua y el ñirre, que sí toleran más temperaturas congelantes, porque pierden las hojas en invierno. Pero incluso para esas especies llega un punto en el que el frío no permite que crezcan y son reemplazadas por plantitas más bajas, que son las plantas de lo que se denomina técnicamente tundra, tundra de altura. Ahí podemos encontrar plantas del género Empetrum y Gaultheria (Gaultheria mucronata). Y cuando me voy más arriba ya voy perdiendo incluso la capacidad de tener estas especies que son leñosas, y solo tenemos hierbas que crecen todas a ras de suelo», agrega.

De esta manera, en las planicies y depresiones del terreno, especialmente en zonas húmedas, predominan las turberas —humedales ácidos y esponjosos que cumplen un rol esencial en la regulación del agua y el carbono—. Estas áreas son particularmente sensibles y albergan especies vegetales especializadas, como juncos, musgos de Sphagnum y algunas plantas carnívoras. Las turberas del sur de Chile son de las más extensas del hemisferio sur, y su preservación es clave para mitigar el cambio climático global.

«Son vitales para la mantención del ecosistema, porque en general las especies criptófitas, que son las que crecen a ras de suelo, como los musgos y líquenes, son muy importantes para el ciclo del agua y el ciclo de los nutrientes. Como crecen a ras de suelo, van generando que el agua, por ejemplo, vaya escurriendo lentamente y poco a poco. Y, por lo tanto, los procesos erosivos se ven muy disminuidos cuando tú tienes una cubierta vegetal de ese tipo. Musgos y líquenes también son especies que realizan el proceso de fotosíntesis, por lo que toda esa materia orgánica queda ahí, se va transformando. Entonces, van permitiendo que haya condiciones nutricionales que sean más favorables para las especies vegetales superiores, que son aquellas que tienen conductores más especializados, como vendrían siendo el helecho, plantas vasculares, como gimnospermas y angiospermas», afirma Cavieres.

Un refugio de vida en el fin del mundo

El aislamiento geográfico de la cordillera ha permitido la conservación de una fauna notable, tanto terrestre como marina. Entre los mamíferos terrestres se encuentran el zorro culpeo (Lycalopex culpaeus), el zorro chilla (Lycalopex griseus), y en zonas más resguardadas, especies semiacuáticas como la nutria de mar o chungungo (Lontra felina) y el coipo (Myocastor coypus). Más hacia el interior, es posible encontrar grupos de guanacos (Lama guanicoe), que pastan entre pastizales andinos y turberas.

La riqueza marina del parque es igualmente asombrosa. Las costas, fiordos e islotes albergan colonias de lobos marinos del sur (Otaria flavescens), focas leopardo (Hydrurga leptonyx) y elefantes marinos (Mirounga leonina), particularmente visibles en el fiordo Marinelli y en los Islotes Tuckers. En sus aguas frías y profundas habitan también varias especies de cetáceos, entre ellos ballenas jorobadas, delfines australes (Lagenorhynchus australis) y toninas o delfines chilenos (Cephalorhynchus eutropia).

«Los canales y fiordos cercanos a la Cordillera Darwin son corredores biológicos clave para especies como la ballena jorobada, orca, ballena minke y delfín austral. Además de ser importantes áreas de alimentación, descanso y tránsito. Estas especies han desarrollado adaptaciones clave, como pelajes densos en el caso de mamíferos terrestres o si pensamos en mamíferos marinos una gran capa de grasa que sirve de aislante para resguardarse de la hipotermia», comenta Diego Peñaloza, presidente de la Fundación Safari Conservation y vicepresidente del Colegio Médico Veterinario de Chile.

«En términos ecológicos, cumplen funciones fundamentales. Algunos son dispersores de semillas y otros controlan poblaciones de insectos o roedores. También, como en el caso de las ballenas, son capaces de fertilizar los fondos marinos con sus heces, lo que demuestra la articulación de una compleja red trófica», agrega.

Respecto al avistamiento de aves, se han registrado al menos 49 especies, pertenecientes a 29 familias diferentes, que van desde aves forestales hasta marinas. En los bosques es posible escuchar el característico tamborileo del carpintero negro o gigante (Campephilus magellanicus), una de las especies más emblemáticas del sur de Chile. Lo acompañan el rayadito (Aphrastura spinicauda), el chercán (Troglodytes aedon), el churrín del sur (Scytalopus magellanicus) y el fío-fío (Elaenia albiceps), aves pequeñas que habitan los matorrales húmedos y los claros de bosque.

En las zonas costeras y marinas, la avifauna es aún más variada. Cormoranes, petreles, gaviotas dominicanas (Larus dominicanus) y albatros surcan los cielos con el viento como aliado. El avistamiento ocasional de cóndores andinos en las alturas también confirma la conexión ecológica de la cordillera con el resto de los Andes.

«La combinación de fiordos, bosques y zonas costeras genera una gran diversidad de hábitats, lo que se traduce en una avifauna muy rica. Es posible observar cóndores, cormoranes, albatros, petreles y algunos patos nativos. Algunas especies como el martín pescador y el cormorán imperial son más fáciles de avistar en sectores costeros», afirma Peñaloza.

Una ventana al pasado profundo de los Andes

Más allá de su majestuosidad visual, la Cordillera Darwin representa un verdadero tesoro geológico en el extremo sur de América. Su historia, oculta en las entrañas de sus rocas y revelada a través de sus formas abruptas, guarda claves fundamentales para comprender la evolución de los Andes australes y los procesos tectónicos que dieron forma al continente sudamericano. La cordillera no solo destaca por su imponente relieve y sus glaciares templados, sino que también por la complejidad y antigüedad de su sustrato rocoso.

Uno de los aspectos más notables de esta formación montañosa es el complejo metamórfico Cordillera Darwin, una unidad geológica compuesta por rocas que han sufrido intensos procesos de transformación durante millones de años. Estas rocas, convertidas por presiones y temperaturas extremas, incluyen anfibolitas con cianita y silimanita, minerales indicativos de un metamorfismo de alto grado, poco común en los Andes del sur. Estos minerales revelan que las rocas fueron enterradas a gran profundidad, en condiciones que rara vez se preservan tan al sur del continente.

Se estima que estos procesos ocurrieron durante el Cretácico, hace más de 100 millones de años, en un contexto geodinámico relacionado con el cierre de la cuenca oceánica de Rocas Verdes, un antiguo brazo de mar que existió entre las placas tectónicas de la región. El choque y posterior subducción de estas placas habría generado la presión y calor necesarios para metamorfosear los sedimentos y rocas volcánicas originales, convirtiéndolos en las formaciones que hoy afloran en las cumbres de la cordillera.

Lo más interesante es que, a pesar de su proximidad geográfica, los protolitos (es decir, las rocas originales antes del metamorfismo) del complejo metamórfico de Darwin no están relacionados con el conjunto ígneo y metamórfico de la vecina Tierra del Fuego. Esta diferencia sugiere que las formaciones de la cordillera tienen un origen geológico distinto, posiblemente más antiguo y más profundo, lo que le otorga aún más singularidad dentro del sistema andino austral.

Desde el punto de vista estructural, la Cordillera Darwin presenta una orientación predominantemente oeste-este, en contraste con la clásica disposición norte-sur de los Andes. Esta configuración particular, junto con su cercanía al Estrecho de Magallanes y su inserción dentro del complejo sistema de fiordos y canales fueguinos, revela una historia de deformación tectónica, levantamiento y erosión glacial que ha sido moldeada tanto por fuerzas internas como por agentes externos como el hielo y el mar.

«Se han documentado muchos cambios en la última década producto de grandes desprendimientos de glaciares. Entonces, ha habido eventos más dramáticos de desprendimiento, donde los frentes de los glaciares han presentado deslazamiento y se han desprendido. La ubicación permite que esos cambios sean muy visibles, e incluso también satelitalmente son más perceptibles. Muchas veces, cuando los glaciares se ubican en un cordón montañoso en el continente en sí, hay mucha nieve, por lo que es más difícil distinguir qué es glaciar y qué es nieve. Han retrocedido dramáticamente varios glaciares. También ha disminuido el espesor de la capa de hielo en unos 18 cm por año aproximadamente», explica Espinosa.

«Hay consenso de que el cambio climático ha afectado a los glaciares a nivel global, de manera transversal. La Cordillera Darwin es una zona mucho más austral, con presencia de mayor influencia del océano, y con mayor ventana hacia corrientes de viento de gran velocidad. Esto hace que las condiciones de precipitaciones sean distintas. Como es tendencia, cae menos nieve, hay precipitaciones más líquidas que sólidas, lo que afecta en que el glaciar gane masa, y permite que se derrita más rápido», agrega.

Un ejemplo de lo anterior es el glaciar Marinelli, el más grande de la región, que ha estado en retroceso continuo desde 2008, ofreciendo evidencia directa del aumento de las temperaturas en el sur de Chile y sus efectos sobre el paisaje.

«El glaciar Marinelli está dentro de los más icónicos que se pueden visitar en la Cordillera Darwin, y es que ha presentado el retroceso más acelerado de los glaciares del hemisferio sur, retrocediendo cerca de 10 km de longitud. Estos cambios han sucedido en las últimas décadas, que es muy rápido para un glaciar, y son también dramáticos a simple vista. Entonces, eso hace que se ponga una alerta y haya comenzado a estudiar con mayor detenimiento los glaciares ahí de la cordillera. Ha sido un indicador de lo que está sucediendo en la Cordillera de los Andes», señala Espinosa.

«Hay mucho estudio de cómo se han generado estos desprendimientos, de cómo las lenguas de los glaciares han ido disminuyendo en longitud, pero poco se sabe de cómo afecta esto en el espesor y en la densidad del hielo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Glaciar Pío XI, que aparentemente avanza, pero eso no significa que su hielo esté más cohesionado o que haya ganado más nieve tampoco. Entonces, en el último tiempo, se han llevado a cabo estudios más precisos, para lograr entender cómo el aumento de masa o la disminución de masa ha generado cambios en el campo de hielo en los diferentes glaciares, y cómo también las condiciones meteorológicas climáticas del lugar van cambiando. Principalmente, el glaciar Marinelli y el Pío XI son los que están más en el foco del estudio», añade.

En este sentido, la combinación de glaciología, climatología, botánica y geología convierte a esta región en una plataforma privilegiada para investigaciones interdisciplinarias. Su condición remota y escasamente intervenida proporciona condiciones únicas para establecer líneas de base científicas sobre ecosistemas fríos, glaciares, ciclos del carbono y dinámicas de colonización vegetal post-glacial.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos