-

Ave en peligro: Alertan por vertederos textiles y de basura que amenazan a colonia reproductiva de la golondrina de mar negra en Tarapacá

7 de agosto, 2025 -

Perú: Cómo científicos descubrieron una nueva especie de marsupial en el Parque Nacional Río Abiseo mediante códigos de barras de ADN

7 de agosto, 2025 -

¿Maqui, avellana, piñón, calafate? Conociendo los frutos nativos de Chile, sus usos y lugar cultural

7 de agosto, 2025

A propósito del caso de Lonquimay: La araucaria y la importancia de un árbol sagrado que sigue resistiendo al sur de Chile

El pewen o araucaria es un árbol emblemático y Monumento Natural de Chile. Por ello, la reciente aprobación de la intervención de 96 ejemplares para un proyecto vial generó conmoción a nivel nacional. Tras esta noticia, el Seremi de Obras Públicas de la Región de La Araucanía anunció que el proyecto será rediseñado para no intervenir ningún árbol. A raíz de esto, conversamos con Eduardo Fuentes, Doctor en Ciencias Biológicas, investigador del Laboratorio de Invasiones Biológicas y perteneciente al Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB); Enrique Cruz, ingeniero agrónomo especializado en Conservación de Bosques y Humedales y Director Ejecutivo de Fundación Centro de los Bosques Nativos Forecos, y con la Coordinación Defensora del Pewen sobre la importancia ecológica de este árbol milenario, y sus principales amenazas.

El día 18 de julio de 2025, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) aprobó, a través de dos resoluciones, la intervención de 96 ejemplares de Araucaria araucana para el avance de dos proyectos viales en la Región de La Araucanía. Para la ruta entre Liguria e Icalma, se estimó la tala de 39 ejemplares de araucarias, mientras que para la ruta entre Melipeuco e Icalma, se estimaron 57 ejemplares. De acuerdo a ambos documentos, los proyectos tienen como objetivo fomentar el turismo y la conectividad regional, en el marco de una necesidad local y de interés nacional.

A partir de manifestaciones territoriales por parte de las comunidades mapuches y pehuenches, y el llamado de atención masivo en redes sociales, el Seremi de Obras Públicas de la Región de la Araucanía, Patricio Poza, anunció que se frenará la tala de araucarias del sector y que se rediseñará el proyecto para no intervenir a este símbolo espiritual y cultural del pueblo mapuche-pehuenche.

La araucaria es una de las siete especies de flora declaradas como Monumento Natural en Chile. Esta figura les da una protección absoluta. Cualquier daño y afectación sin autorización se penaliza por ley. Sin embargo, situaciones como la reciente autorización para su intervención para mejoras viales recuerdan que es una especie que sigue resistiendo, no solo a proyectos urbanos, sino que a grandes amenazas de la actualidad.

Su importancia ecológica y sagrada

El pehuén, araucaria o Araucaria araucana es el árbol más representativo y uno de los más queridos de todo Chile. Esta especie es endémica de los bosques templados del sur del país y de Argentina, encontrando su hogar en la cordillera de Los Andes. Siempreverde y dioico -es decir, que puede ser femenino o masculino- alcanza una altura de más de 40 metros, y su tronco grueso y cilíndrico puede llegar a medir dos metros de diámetro.

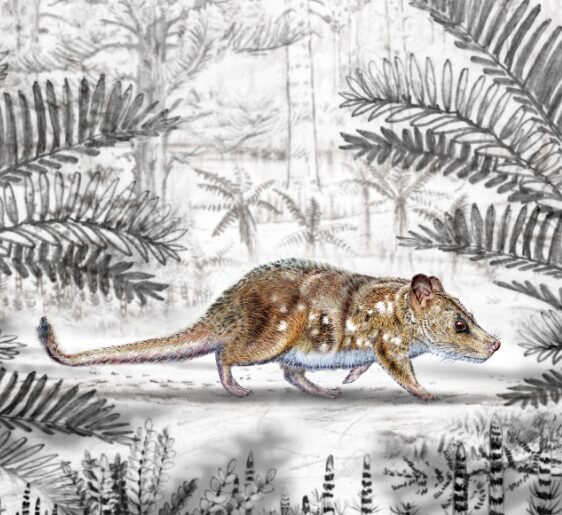

Este es un árbol milenario y corresponde a un vestigio natural de la era mesozoica nativa de Chile y Argentina. Es, también, el hábitat para muchas especies, como los loros tricahue y roedores nativos. Pertenece a la antigua familia Araucariaceae, cuyos fósiles son abundantes en la Patagonia y la Antártica, por lo que es considerado un fósil viviente.

Eduardo Fuentes, Doctor en Ciencias Biológicas, investigador del Laboratorio de Invasiones Biológicas y perteneciente al Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), explica: “La araucaria presenta un crecimiento lento, con un incremento promedio de entre 5 a 8 cm por año. Aunque puede iniciar la fructificación alrededor de los 25 años, la etapa de madurez reproductiva se alcanza aproximadamente a los 40 años, cuando se observa una floración y producción de semillas más abundante. Muchos individuos pueden vivir más de 1.000 años, lo que refleja su estrategia de vida longeva y de reproducción a largo plazo”.

La araucaria podría considerarse una de las especies de flora más longevas de Latinoamérica. La famosa “Araucaria madre”, que habita en el Parque Nacional Conguillío al sur de Chile, recibe su nombre debido a su gran tamaño y longevidad. Este ejemplar, según distintas estimaciones, podría tener entre 600 y 1.000 años.

Por otro lado, el pehuén es un árbol de suma importancia sagrada para los pueblos originarios que viven en Chile, especialmente para las comunidades mapuches y pehuenches. La Coordinación Defensora del Pewen, con el respaldo del Territorio pewenche de Lonquimay, declaran que este árbol «es parte de nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad. Cuando hablamos con nuestros padres, con nuestros abuelos, con los takeche, se ha tenido en cuenta la historia detrás, cómo nuestros antiguos llegaron a refugiarse a estos lugares, de como el pewen nos dio la sobrevivencia, nos dio la vida, nos permitió vivir, sustentarnos».

En 2008, el estado de conservación de la especie fue clasificado como Vulnerable. En 2018 las poblaciones relictas de la Cordillera de Nahuelbuta se declararon oficialmente en peligro de extinción. Su comercialización está prohibida ya que se incluye en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A pesar de ser una especie en estado de conservación, se enfrenta a distintas amenazas, como la deforestación histórica, la fragmentación de su hábitat, los incendios forestales, el reemplazo de bosque nativo por plantaciones de especies exóticas y los efectos del cambio climático. Actualmente, también se ve afectada ante distintas amenazas de crecimiento urbano, como lo es la construcción y mejoramiento de caminos.

Enrique Cruz, ingeniero agrónomo especializado en Conservación de Bosques y Humedales y Director Ejecutivo de Fundación Centro de los Bosques Nativos Forecos, dice que «parte importante de la superficie original de araucaria ya no existe. Se estima que originalmente debería haber cubierto una superficie de aproximadamente 500.000 hectáreas y ya estamos más o menos en la mitad, 250.000 hectáreas«.

Desarrollo vial y amenazas infraestructurales

La Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal expresa lo siguiente: “Excepcionalmente, podrá intervenirse o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización de la Corporación, la que se otorgará por resolución fundada, siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º, siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional”.

Según la normativa, en el caso de que el proyecto señale que la intervención directa es necesaria e inevitable, deben realizarse inspecciones en terreno y análisis técnicos, y presentar alternativas para minimizar el impacto sobre el Bosque Nativo de Preservación y las especies en categoría de conservación del área. Por ejemplo, al publicar las resoluciones del proyecto de La Araucanía, se presentaba una propuesta de mitigación que consistía en plantar cerca de cinco mil ejemplares de Araucaria araucana en la Reserva Nacional Biobío.

En su declaración pública, CONAF argumentó que la autorización se dio «cumpliendo toda la legalidad vigente y considerando su beneficio social». Además, comentaron que los proyectos apelaron al artículo 19 de la Ley 20.283 y que la aprobación obliga a MOP a implementar medidas de compensación que se traducen en «la reposición de 19,07 hectáreas con 5.008 ejemplares de araucaria, más una reforestación legal de 0,692 hectáreas. Dichas iniciativas fueron analizadas por los diversos servicios públicos incumbentes, los cuales también dieron su aprobación».

En relación a esto, Fuentes comenta que, en un marco legislativo, la reforestación o el traslado de ejemplares son clave para moderar el impacto ambiental como consecuencia de la intervención de estas especies. “No obstante, el objetivo central de dicho marco es alcanzar una ganancia neta de biodiversidad, lo que implica no solo reemplazar individuos perdidos, sino también asegurar la funcionalidad ecológica a largo plazo. En este contexto, la reforestación no siempre garantiza resultados efectivos”, explica. “La Araucaria araucana es una especie de crecimiento lento, con requerimientos específicos para su establecimiento, desarrollo y reproducción, además de depender de relaciones ecológicas complejas que no se restauran fácilmente”.

Cruz agrega que “no es tan sencillo simplemente plantar araucaria. La supervivencia de las plántulas es baja. Por semilla hay un poco más de éxito, pero a medida que van creciendo muchas de ellas van muriendo, es parte del proceso natural de alguna manera. Compensar árboles adultos que pueden tener desde 50, 100, 200, 400, 500 años seguramente, a través de plantación y reforestaciones, la verdad no es tan adecuado”.

Frente al desarrollo de proyectos viales, Fuentes dice que, a pesar de ser considerado de interés público, “esta condición no debe ser utilizada automáticamente para justificar la pérdida irreversible de componentes clave del patrimonio natural y cultural, como lo es la araucaria. Se trata de una especie milenaria, en categoría de conservación, de crecimiento lento y de gran valor ecológico, cultural y simbólico para la cosmovisión mapuche-pehuenche. Intervenir poblaciones adultas bajo el argumento de interés público sin agotar previamente todas las alternativas de trazado, rediseño o medidas de no intervención contradice los principios de precaución ambiental y de la protección de la biodiversidad”.

Por otro lado, las araucarias pueden sufrir daños de manera indirecta estando cerca de carreteras, calles o caminos, incluso si no hay una intervención directa en ellas. Sobre esto, Cruz dice: «En la gestión de la mantención de los caminos muchas veces igual se les hace daño. Cuando viene una máquina que necesita mover la nieve o necesita arreglar el camino, pasa a llevar las raíces de la araucaria. También pueden ir erosionando los alrededores. Finalmente a esa araucaria, en el largo plazo, igual se le está haciendo un daño».

¿A qué otras amenazas se enfrenta?

A pesar de que las obras viales o caminos han influido en la pérdida de poblaciones, o se han visto amenazadas por estos factores, los expertos concluyen que la construcción vial y el crecimiento urbano no es la mayor amenaza de las araucarias en la actualidad. El cambio climático, los incendios forestales y las especies invasoras ejercen un daño mayor y continuo, comprendiendo los principales peligros de la araucaria.

Según Fuentes, su vulnerabilidad se asocia principalmente a “la degradación histórica que ha sufrido su hábitat donde, durante el siglo XIX, sufrió una tala indiscriminada para la explotación de su madera. Sin embargo, desde un punto de vista ecológico la especie es bastante resiliente a las condiciones ambientales extremas, ya que puede crecer climas fríos y además todo lo que conlleva crecer en ecosistemas de montañas como estaciones cortas de crecimiento, alta radiación y suelos de pobres (por ejemplo, puede crecer en suelos volcánicos). Además, ha desarrollado estrategias que le han permitido adaptarse parcialmente a incendios principalmente de origen natural”.

Cruz señala que, desde hace años, se habla de enfermedades en las poblaciones de pehuén, especialmente infestación de hongos, que se ven impulsados por el cambio climático, principalmente «por la falta de precipitaciones en verano y la falta de inviernos más fríos como eran antiguamente. Al tener condiciones que de alguna manera son más favorables a los hongos, estamos afectando a la araucaria».

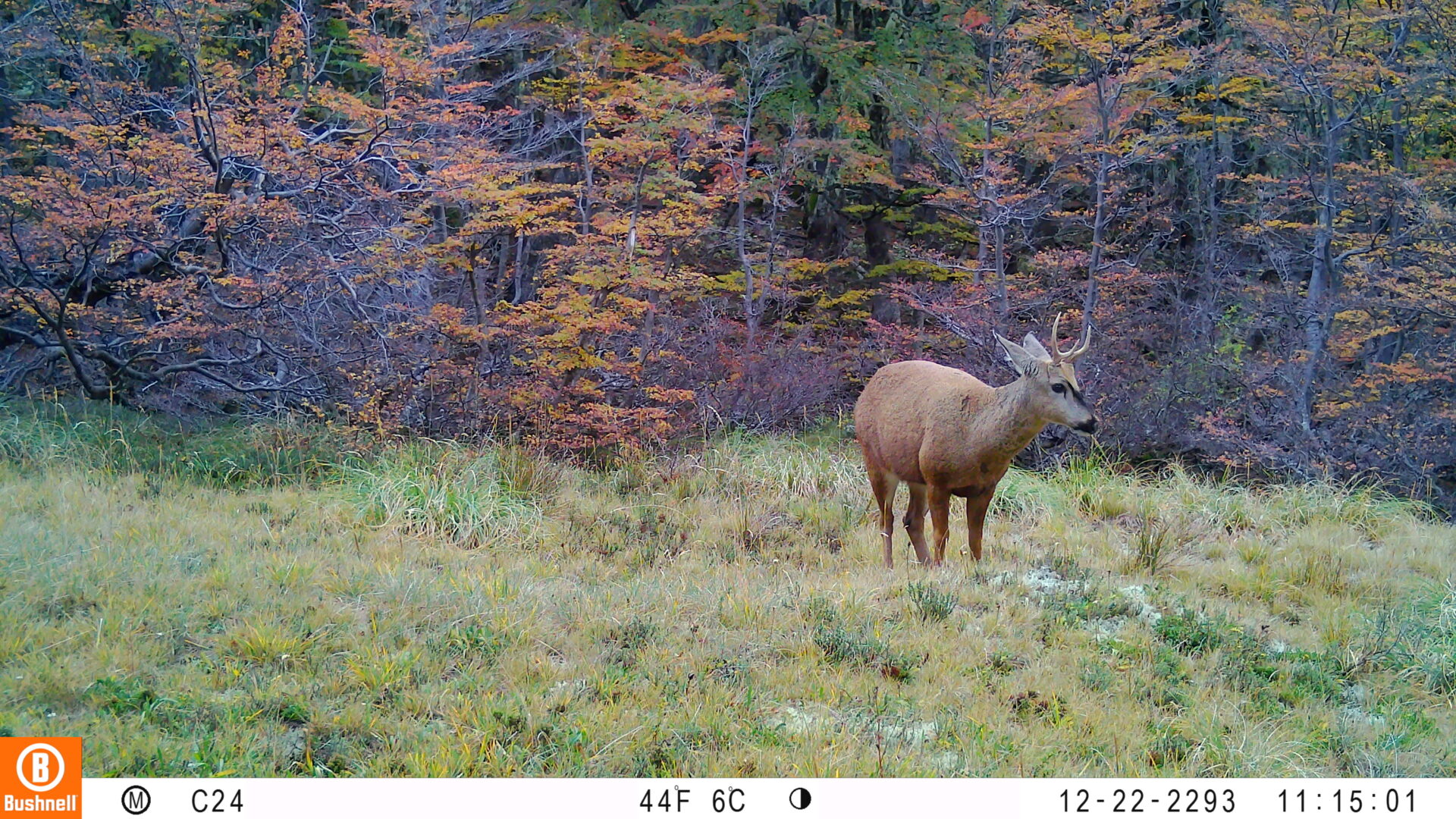

Otra amenaza importante es la presencia del jabalí (Sus scrofa), especie invasora introducida en los años 60 en Chile, que hoy se extiende en sectores de La Araucanía hasta la Región de Los Ríos. Este se alimenta del piñón de la araucaria, su semilla, dificultando su proceso de reproducción y supervivencia natural, y podría ejercer un impacto incluso más grande que el de la huella humana.

Sin embargo, los casos de mayor daño de ecosistemas y poblaciones de araucaria de los últimos años están más asociados a incendios, como es el incendio de la Reserva Nacional China Muerta de 2015. Este afectó aproximadamente 2.024 hectáreas, lo que equivale a cerca de 23 por ciento de su superficie, donde la mitad del área siniestrada estaba cubierta por bosque de araucaria.

La araucaria es un árbol extremadamente vulnerable, a pesar de estar en estado de conservación. Preservar esta especie es crucial, no solo por su importancia ecológica y cultural, sino también porque representan un símbolo emblemático en la cultura de los pueblos originarios.

El pehuén juega un papel clave en la biodiversidad y el equilibrio ambiental. Asegurar su supervivencia también garantiza la protección de estos ecosistemas únicos y la continuidad de tradiciones ancestrales.

Frente a decisiones que amenazan su existencia, los expertos apuntan a que es importante reforzar las políticas de protección, para que estas sean realmente efectivas. La defensa del pehuén no solo implica conservar un árbol milenario e icónico de la flora chilena, sino también resguardar una herencia viva que conecta el territorio nacional con su historia, sus saberes y, asimismo, su futuro.