-

“Pequeños Cuidadores de la Selva”: una guardia indígena infantil recorre la Amazonía para aprender a defenderla en Ecuador

12 de febrero, 2026 -

Publireportaje

En el mes de los humedales: SíMiPlaneta se une a vecinos para limpiar el nuevo humedal urbano del río Mapocho

11 de febrero, 2026 -

No son luciérnagas: El fascinante registro de escarabajos bioluminiscentes en Pucón

11 de febrero, 2026

No todo es competencia: por qué la cooperación es clave en la naturaleza

Es muy probable que hayas escuchado, casi como un mantra, que en un mundo competitivo y de incesante “lucha” es “el más fuerte” el que sobrevive. Pese a ello, la colaboración también es clave en el planeta, como lo han demostrado criaturas que van desde las amebas hasta los grandes mamíferos. Mientras el humano trata de desentrañar lo que hay detrás de conductas cooperativas, la naturaleza sorprende al mostrarnos cómo nuestra vida es posible gracias a las interacciones con otros seres, junto a la enseñanza de los microorganismos y la importancia del holobionte, motivando incluso que algunos cuestionen la existencia del “individuo”. De lo que sí existe certeza es que la cooperación y competencia son dos caras de una misma moneda.

El poderío del león despierta gran admiración cada vez que derriba a un búfalo o gacela, al igual que otras historias de “luchas” donde “el más fuerte” o “el más apto” se impone airoso. Sin embargo, más allá de hacer un juicio de valor, es necesario recordar que en la naturaleza no solo hay lugar para la competencia. De hecho, los genes cooperan en los genomas, las células hacen lo mismo en los tejidos, y muchas criaturas colaboran al vivir de forma colectiva, desde las microscópicas amebas hasta las grandes bestias.

Así ocurre en el mundo en miniatura, donde los insectos forman grandes y complejas sociedades. También en los mares surcados por las orcas, cuyas hembras líderes traspasan el lenguaje, conocimiento cultural e información de generación en generación para la supervivencia de los suyos. Los siempre cooperativos degus no se quedan atrás, pues construyen, vigilan y crían en comunidad.

Sin duda, esas son solo algunos de los numerosos ejemplos de la cooperación, la cual es esencial para el planeta, pese a que ha sido “omitida” en reiteradas ocasiones.

“Desde Darwin en adelante, y durante gran parte del desarrollo y consolidación de la Ecología y de la Ecología Conductual como disciplinas (siglo XX), se sobredimensionó la importancia evolutiva de la competencia por sobre la cooperación como una interacción capaz de moldear rasgos del comportamiento en distintas especies animales. Posiblemente, esto refleja la mayor influencia que han tenido las sociedades anglosajonas en el desarrollo de estas disciplinas y en la ciencia moderna en general”, sostiene Luis Ebensperger, profesor titular en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica.

El etólogo, que se ha dedicado a investigar la importancia evolutiva de la vida social y cooperativa en roedores nativos de Chile, agrega que “la evidencia científica acumulada en este ámbito para especies animales de diversos ambientes y lugares del planeta es extensa, e indica que los individuos simultáneamente compiten y cooperan, y que la decisión de competir o colaborar típicamente está asociada a los costos y beneficios involucrados, y donde estos últimos dependen del contexto ecológico y social”.

Se suele entender la cooperación como una interacción social donde un individuo favorece directamente a otro a cambio de un beneficio similar que puede ser directo o indirecto. Aunque existen diferencias en las definiciones, estas conductas pueden catalogarse como mutualismo, reciprocidad y/o altruismo. Así ocurre cuando se benefician dos especies diferentes, como la abeja que se alimenta del néctar de las flores y de paso esparce el polen de la planta. También se incluyen acciones como el acicalamiento social entre sujetos de una misma especie, lo que genera una contribución para ambas partes; o cuando un animal ayuda en el cuidado de crías que no son suyas, pero que sí son parientes cercanos.

“De este modo, los individuos que exhiben algún rasgo cooperativo aumentan la supervivencia y reproducción de otros a cambio de aumentar su propia supervivencia y reproducción (beneficio directo); o a través de aumentar aquella de parientes cercanos (beneficio indirecto)”, puntualiza Ebensperger.

Como sea, las conductas cooperativas suelen observarse en seres que establecen grupos. Un ejemplo cercano proviene de las sociedades animales, las cuales poseen varias estructuras que van desde colonias eusociales de insectos conformadas por una sola hembra reproductora junto a cientos, miles o incluso millones de trabajadores no reproductores, hasta vertebrados – como mamíferos – donde conviven uno o más criadores y un pequeño número de auxiliares que no poseen descendencia.

Aunque algunas criaturas pueden formar grupos inestables que duran un periodo acotado de tiempo o bien construir sociedades estables y de largo aliento, lo cierto es que la vida colectiva acarrea consigo costos y beneficios.

De partida, los individuos que conforman un grupo colaboran en la vigilancia de depredadores y en la búsqueda de alimento, al sumar los sentidos y capacidades de sus integrantes. Existen otras labores conjuntas, como el acicalamiento y aseo social que les permite lidiar con patógenos como parásitos; al igual que facilidades en el apareamiento; y un menor gasto energético al compartir la ejecución de ciertas tareas.

Así ocurre con roedores sociales y endémicos – exclusivos – de Chile como los degus (Octodon degus), que cooperan para detectar depredadores, construir madrigueras y para la crianza, ya que las hembras cuidan a las crías – propias y ajenas – de forma comunal.

No obstante, también existen riesgos en la vida comunitaria, ya que sus integrantes podrían volverse más detectables ante los depredadores, competir por parejas reproductivas o por recursos como alimentos, y enfrentar una mayor probabilidad de contagio de enfermedades o parásitos.

Por este motivo, si los beneficios de vivir juntos superan los costos de una existencia en solitario, los animales tenderían a formar grupos.

Sin embargo, todo este cúmulo de conductas despiertan una serie de interrogantes, como por qué existen especies que forman sociedades complejas mientras que otras no, o qué es lo que lleva a algunos individuos a “sacrificar” su propia reproducción para ayudar en la crianza de la descendencia de otros.

También existen debates sobre el altruismo, entendido como actos completamente desinteresados en beneficio de otro individuo que incluso podrían ser perjudiciales para la propia supervivencia o aptitud evolutiva de quien ejecuta el comportamiento. Se ha estudiado en especies altamente sociales – como aquellas que conviven en grupos estables -, pero persisten dudas sobre su interpretación desde nuestra perspectiva humana.

Algunos autores señalan que el altruismo puede beneficiar a los individuos incluso cuando no es recíproco, por ejemplo, cuando la ayuda prestada estaría determinada por el grado de parentesco, lo que se conoce como la Regla de Hamilton. Aunque sea de forma indirecta y sin recibir algo concreto a cambio, favorecería de igual modo a “los suyos”.

No obstante, nuestras limitaciones y sesgos humanos nos impiden dar una respuesta tajante.

“Es un tema complejo”, espeta Constanza Schapheer, entomóloga del Laboratorio de Sistemática y Evolución de la Universidad de Chile. “Hay propuestas que reducen las conductas de los insectos eusociales (como termitas y hormigas) a conductas ‘altruistas’ o ‘egoístas’, dependiendo de si esa conducta contribuye o no a la adecuación biológica del individuo. De hecho, en el siglo XIX en ‘El origen de las especies’, Darwin declaró que este tipo de conductas eran muy difíciles de explicar bajo su paradigma, a pesar de esto otros científicos en el siglo XX trataron de explicarlo, hipotetizando que existía una especie de impulso del insecto de cuidar a otros individuos con los que comparte genes”.

Aun así, varias investigaciones en insectos han demostrado que el ambiente y la alimentación juegan un rol fundamental en el reconocimiento de los miembros de una colonia. A modo de ejemplo, los artrópodos que poseen determinado tipo de dieta tendrían olores similares, por lo que se reconocerían como parte del mismo grupo, tal como se ha visto en la hormiga argentina que frecuenta nuestros patios y jardines. Similar es el caso de avispas que son capaces de distinguir visualmente a sus compañeros, lo que es clave para influir en sus comportamientos.

“Por lo tanto este es un tema complejo que, a mi parecer, debería tratarse más allá del juicio si es una conducta ‘altruista’ o no, y se debería poner énfasis en los mecanismos que permiten estas conductas. En ese sentido, disciplinas como la química ecológica y la ecología sensorial permiten una aproximación más objetiva al fenómeno”.

La cooperación: un legado de la mayoría invisible

Las distintas expresiones de la cooperación en la naturaleza no solo influyen en sus protagonistas, sino que desencadenan efectos a su alrededor.

El académico de la Universidad Católica destaca los comportamientos cooperativos que resultan en modificaciones del paisaje o del hábitat de distintas especies. “Por ejemplo, los extensos sistemas de madrigueras y túneles subterráneos construidos por distintas especies de roedores sociales y otros mamíferos son utilizados por otros roedores, reptiles, aves o invertebrados, entre otros organismos. Es posible entonces que especies que modifican colectivamente el ambiente y aumentan la disponibilidad de hábitat para otras especies podrían contribuir a compensar algunos de los efectos negativos asociados del cambio global en esos ecosistemas”, puntualiza Ebensperger.

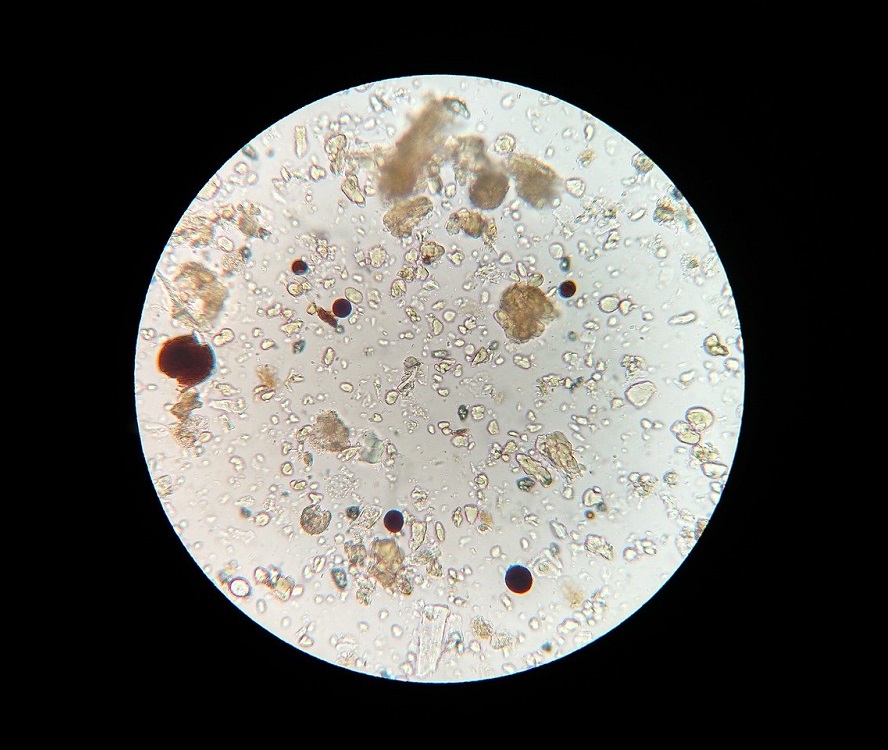

Pero cuando de cooperación se trata, es inevitable mirar a las primeras formas de vida del planeta: los microorganismos. Estos seres se encuentran en todos los ambientes y, además, su evolución permitió la aparición de las especies que conocemos actualmente. No por nada han sido catalogados como “la mayoría invisible”.

Aunque suelen tener mala fama al ser asociados con enfermedades, los microorganismos son fundamentales para la vida en la Tierra e incluso para nosotros mismos. Recordemos, por ejemplo, que el grupo de microorganismos que habitan en nuestro sistema digestivo – conocido como microbiota o “flora” intestinal – es indispensable para el aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos, el fortalecimiento de nuestra inmunidad y, en definitiva, para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

Pero eso no es todo. En nuestro organismo hay más bacterias que células humanas, y tenemos una cantidad considerablemente mayor de genes bacterianos. De ese modo, los seres microscópicos nos definen y, a su vez, nos convierten en verdaderos “ecosistemas andantes”.

En ese sentido, Ebensperger resalta que los estudios en microorganismos “han sido importantes para mostrar que la cooperación es un rasgo que surgió relativamente temprano en la historia evolutiva de los organismos biológicos que conocemos, y que este rasgo no es exclusivo de especies que podríamos considerar ‘más complejas’. Por ejemplo, experimentos en amebas indican que estos organismos son capaces de ajustar el grado en que estos cooperan (contribuyendo a la formación de un talo que facilita la dispersión, pero que no contribuye a la reproducción directa), dependiendo del nivel de parentesco genético dentro del grupo o colonia”.

De esa manera, las vidas microbianas han ayudado a demostrar que la cooperación entre organismos de distintas especies ha sido crucial en la historia de la vida, permitiéndoles triunfar a aquellos que se asocian. Así se desprende de la teoría endosimbiótica de la destacada bióloga Lynn Margulis, que describe el origen de las células eucariotas (presentes en especies como plantas y animales) como consecuencia de la incorporación simbiótica de diversas células procariotas (es decir, de microorganismos).

Dicho en simple, las plantas, animales, hongos y protistas son producto de la simbiosis.

“Está muy extendida la idea de que en la naturaleza impera una lucha por la supervivencia y que por lo tanto la competencia entre organismos es la norma. Más allá de hacer un juicio valórico de esto, la propuesta de Lynn Margulis nos muestra que la simbiosis (vida en conjunto de dos o más organismos) también es sumamente relevante en la naturaleza e incluso constituye un mecanismo evolutivo (simbiogénesis). Esta idea, incluso en la comunidad científica, tiene detractores, sobre todo dentro de los neodarwinistas que sostienen que la principal fuente de novedades evolutivas se debe a mutaciones aleatorias”, afirma Schapheer.

La entomóloga añade que “ese enfrentamiento a las ideas establecidas es, a mi juicio, una parte importantísima del legado de Lynn Margulis porque gracias a su trabajo – y al de científicos que la precedieron, como Konstantin Merezhkovsky y Anton de Bary -, formuló su teoría de la endosimbiosis seriada, que se refiere al origen de la célula eucarionte, pudiendo mostrar con evidencia una dimensión de la naturaleza y los procesos evolutivos que estaban siendo minimizados”.

En esa línea aparecen otros actores clave en esta historia, como el holobionte, que consiste en una entidad formada por la asociación de diferentes especies. Por ejemplo, un holobionte surge cuando un animal posee una relación simbiótica con los microorganismos que hospeda en su interior.

Eso fue lo que inspiró un reciente estudio sobre el holobionte que surge de la relación simbiótica entre insectos y sus microorganismos, que fue publicado en Frontiers in Microbiology por Schapheer, Roseli Pellens y Rosa Scherson.

“Holobionte se define, a grandes rasgos, como una unidad compuesta por la asociación de diferentes organismos, un ejemplo muy recurrente son las termitas y su microbiota intestinal. Este término fue acuñado por Adolf Meyer-Abich en 1943, luego fue popularizado por Lynn Margulis en la década de los 90 y recientemente se ha puesto en relevancia gracias a los avances tecnológicos en metagenómica, que nos han mostrado que la vida no es posible sin las comunidades microbianas presentes en todos los organismos pluricelulares. En nuestro trabajo nosotras propusimos el concepto de ‘holobionte ecosistémico’ el cual se define como un holobionte que lleva a cabo procesos ecológicos clave”.

Para entender la idea del “holobionte ecosistémico” es necesario mirar a animales de pequeña talla como los insectos detritívoros, es decir, aquellos que descomponen y reciclan la materia orgánica. Su labor permite un proceso tan esencial para el funcionamiento de nuestro planeta como es el ciclo de nutrientes, el mismo que nos permite contar con suelos sanos para producir alimentos.

Lo interesante es que la suma de las partes del holobionte ecosistémico es mucho más poderosa que sus partes por separado. Schapheer explica que cuando un insecto descomponedor come, “muele el material vegetal, lo cual facilita la acción de los microorganismos dentro de su intestino. Además, el sistema digestivo de los artrópodos constituye un hábitat ideal para ciertos tipos de bacterias y arqueas que no se encuentran en vida libre. Por otra parte, los microorganismos degradan material vegetal como celulosa y lignina, aportando con nutrientes que el artrópodo no podría digerir por sí solo en su totalidad. Desde la perspectiva de la biología de la conservación pensamos que es sumamente relevante considerar a los holobiontes ecosistémicos como una unidad de conservación por su contribución a los procesos ecológicos”.

O sea, es necesario superar la visión reduccionista que nos lleva a proteger especies o ecosistemas por separado, como si fueran actores solitarios en un escenario vacío.

No estamos solos

Frente a todos estos antecedentes, es imposible no repensarnos como humanidad, más aún en tiempos de crisis socioambientales.

“La evidencia disponible indica importantes paralelos entre la cooperación en humanos con lo que sabemos de la cooperación en el resto de los organismos, incluidos los microorganismos. Por ejemplo, la evidencia indica que favorecemos a parientes cercanos con nuestro comportamiento, pero que esto puede estar condicionado si estamos en grupos con un alto grado de parentesco genético y si la magnitud de eventuales beneficios directos en disputa es alta”, señala Ebenspeger. Acto seguido, menciona la literatura basada en crónicas de pueblos nórdicos que vivían en clanes familiares durante la Alta Edad Media, como los vikingos. Según esos trabajos, tenían una predisposición a matar parientes cercanos en disputas sobre bienes materiales, pero principalmente cuando el valor de dichos recursos era alto.

“Similar a lo que ocurre en algunas especies animales estudiadas, estamos más inclinados a favorecer a otros con nuestro comportamiento cuando la probabilidad de encontrarnos con estos mismos sujetos en el futuro es alta, una condición que aumenta la probabilidad de reciprocidad”, detalla el etólogo. Añade que, a diferencia de otras especies y sociedades más tradicionales, los humanas/os contemporáneos vivimos en “grupos” grandes de individuos genéticamente no emparentados, donde la probabilidad de interactuar con terceros de manera reiterada sería más restringida.

“La consecuencia de esto es que estamos menos inclinados a favorecer espontáneamente a otros con nuestro comportamiento, dado que la probabilidad de ser retribuidos es baja. La estrategia más frecuente tiende a ser una donde prevalecen los comportamientos individuales y las interacciones más competitivas. Por lo tanto, los mecanismos más usados por la mayoría de las distintas sociedades modernas para mantener algún nivel mínimo de cooperación incluyen el establecimiento de leyes y de una o más instituciones de vigilancia como la policía”, asegura.

Individualismo, le llaman algunos.

Por eso algunos argumentan que una estrategia basada en la retórica del bien común sería insuficiente para lograr grados de cooperación importantes a nivel planetario, por lo que se requerirían mayores incentivos (por ejemplo, materiales y económicos, o políticas públicas) para avanzar más rápido en estos tiempos de emergencia ambiental.

“Globalmente, no hay que perder de vista que, tal como el resto de los organismos vivos del planeta, estamos ‘construidos’ para maximizar la obtención de beneficios. Sin embargo, podemos usar el conocimiento científico acumulado y la tecnología desarrollada para favorecer que esta inclinación se traduzca en cooperar más y competir menos”, subraya Ebensperger.

Pero a pesar de que a lo largo de este texto hemos aludido a los individuos de forma reiterada, cabe preguntarse hasta qué grado lo somos, considerando la complejidad de la naturaleza que se despliega como una gran e intrincada red.

“El concepto de individualidad está muy arraigado en el mundo moderno. En la dirección opuesta, los avances científicos nos están mostrando que las interacciones con otros organismos son muy importantes para nuestra supervivencia. Al punto que algunos científicos y filósofos modernos proponen que el individuo no existe”, cuenta Schapheer, quien asegura que estos avances científicos y epistemológicos constituyen “una gran oportunidad de nutrir las ciencias de la conservación”, garantizando el funcionamiento de los ecosistemas y la restauración de procesos ecológicos clave para la supervivencia de los (no) humanos.

Por ello la investigadora concluye que “es un ejercicio de humildad enorme reconocer que nuestra vida es posible gracias a las interacciones con otros organismos (de nuestra y otras especies). Por otro lado, saber que somos el hábitat y que llevamos una inmensa comunidad microbiana en nuestro cuerpo nos devuelve la noción de que somos parte de la naturaleza”.

Al fin y al cabo, somos hijos de la cooperación.

Paula Diaz Levi

Paula Diaz Levi