-

Lago Rupanco: Cuidando entornos naturales donde la vida cobra sentido

11 de junio, 2025 -

Un trekking distinto en el Achibueno: cinco días de una experiencia gastronómica en el Maule

19 de febrero, 2025 -

Imperdibles de Chiloé: Una invitación a recorrer algunos atractivos naturales del destino clásico del sur de Chile

12 de febrero, 2025

Descubrir Caleta Chome: De pueblo ballenero a paraíso natural

Durante el siglo pasado, todos los habitantes de este lugar estaban vinculados de alguna manera a la caza de ballenas. Hoy, Caleta Chome —ubicada en la península de Hualpén— renace como todo un paraíso de biodiversidad. Actualmente, lo que fue el único pueblo ballenero del país se ha transformado en un espacio donde cetáceos, aves y bosques conviven en un delicado equilibrio. Los visitantes pueden recorrer humedales, cavernas y hermosas playas paradisiacas que susurran relatos de un pasado intenso y un presente lleno de vida. En este artículo te contamos todo sobre este fascinante poblado costero de la Región del Biobío.

Entre quebradas que caen al mar y casas que parecen suspendidas sobre el acantilado, Caleta Chome se despliega como un rincón donde historia y naturaleza se entrelazan. Ubicado a apenas 20 kilómetros de Talcahuano y unos 35 de Concepción, en la Región del Biobío, este pequeño poblado costero guarda memorias de un pasado intenso y un presente lleno de vida.

Esta localidad, que alguna vez fue un centro de caza de ballenas, hoy sorprende por la majestuosidad de sus cetáceos y la riqueza de su biodiversidad. Sus aguas turquesa, bosques y humedales invitan a explorar un territorio donde cada ola parece susurrar relatos de cambio, resiliencia y renacer.

“Caleta Chome tiene un valor histórico bastante interesante para Chile, fue antiguamente una planta de procesamiento ballenero y fue el único pueblo ballenero del país. Era y es una zona importante de tránsito de ballenas. Hoy en día, es posible ver lo que fue esta historia ballenera, conocer su historia a través del relato de pescadores y el buceo. En tierra es posible ver lo que fue esta gran planta de faenamiento y bajo el agua podemos ver los restos óseos de las gigantes de mar que nos deja este pasado”, comenta Jonathan Rivas, y director del centro de buceo Pacific Dive, ubicado en Caleta Chome.

Caminar por Chome es descubrir un lugar donde el tiempo parece fluir distinto. Las ruinas oxidadas de la antigua planta ballenera conviven con la quietud de las playas y la exuberancia de los bosques, humedales y quebradas de la península de Hualpén.

Entre peumos, olivillos y canelos, carpinteros y tapaculos encuentran refugio, mientras cisnes, garzas y pingüinos conviven con lobos marinos y chungungos en un delicado equilibrio que sobrevive al paso de los años. Cada sendero, cada mirador, parece susurrar la historia de un pueblo que aprendió a renacer de sus propias memorias.

Fernanda Silva Andrades, guía de turismo aventura y residente de Caleta Chome, es descendiente de las primeras familias que habitaron esta caleta de la península de Hualpén. Desde pequeña creció rodeada de los relatos sobre la caza de ballenas que marcaron la historia local y acompañaron su infancia. Sobre ello recuerda: “Yo soy nacida y criada en Caleta Chome. Mis abuelos y bisabuelos fueron balleneros, por lo tanto, a medida que iba creciendo, iba escuchando la historia de cómo cazaban las ballenas, cómo se faenaban, viendo videos de esa época, que había algunos bien difíciles de ver, de entender, pero como crecí en ese ámbito, se me hacían como algo normal. Una vez que empecé a entender cómo funcionaba este tema, te da como una sensación extraña ya que si bien cazar ballenas era una manera que tenían para sobrevivir, hoy en día, yo estudio las ballenas, llevo gente a ver ballenas cuando se ven”.

Hoy, Caleta Chome invita a vivir la naturaleza en primera persona. Desde la observación de ballenas y delfines hasta recorrer sus humedales, cavernas y playas, cada experiencia conecta al visitante con la riqueza del lugar. Aquí, entre el rumor del mar y el canto de las aves, se siente el latido de una comunidad que, tras décadas de cambios, ha encontrado en el turismo de naturaleza y la conservación de su entorno un nuevo motor de vida y asombro.

“Yo crecí en Caleta Chome y me dediqué a la conservación de ballenas, precisamente por los momentos que pasen la infancia en Chome, para mí es muy significativo que todavía sigan llegando ballenas porque nos permite contar una nueva historia en un lugar que antes fue una ballenera y nos da la oportunidad de que esta nueva historia también la puedan disfrutar niños y niñas, ahora no desde la caza de ballenas, sino que desde una historia de conservación”, señala Camila Calderón-Quirgas, veterinaria experta en cetáceos y divulgadora científica, parte del colectivo Soplo a la Vista, Ermitaño y CEMM, quien pasó gran parte de los veranos de su infancia en Caleta Chome.

Por su parte, Fernanda agrega: «Fue muy loco todo el tema de vivir entre medio de los fierros en donde las faenaban, en los huinches donde las cazaban, hoy en día tengo barbas de ballena en mi casa, dientes de cachalote, también mandíbula de cachalote, y hoy en día le enseñamos a la gente que es lo que había ahí, de qué es lo que se trató, de hecho en Chome fue la última ballenera en cerrar en Chile en 1983, y casi nadie lo sabe».

La historia de la caza de ballenas en Chome

Antes de que Chome se convirtiera en el centro ballenero del país, la isla Santa María —al sur del golfo de Arauco— fue el epicentro de esta actividad. Allí, a mediados del siglo XIX, pescadores provenientes de Talcahuano, Tumbes, San Vicente y la misma isla comenzaron a cazar ballenas en pequeñas embarcaciones a remo, utilizando arpones manuales.

Entre ellos destacó Juan Macaya Aravena, considerado el pionero de la industria ballenera local. Según el libro “Itinerarios balleneros: De la caza tradicional a la caza moderna”, fue en la isla donde Macaya aprendió el arte de la cacería de cetáceos, oficio transmitido por el portugués Juan da Silva, llegado en 1890.

La familia Macaya complementaba entonces la caza de ballenas con la pesca y la recolección de mariscos, hasta que en 1934 dieron un paso decisivo: fundaron la Compañía Chilena de Pesca y Comercio Juan Macaya Aravena e Hijos, instalando una planta para el procesamiento de ballenas, cuyo aceite negro se comercializaba como combustible y lubricante para la industria del carbón en Lota.

Tras la muerte de Juan Macaya, en 1944, sus hijos continuaron el negocio, pero la infraestructura de la isla resultó insuficiente para el aumento de la producción, por lo que decidieron trasladar la planta ballenera a tierra firme. El sitio escogido fue Caleta Chome, que pronto se transformó en un asentamiento ballenero por excelencia.

“Chome es el único pueblo ballenero del país, porque toda la gente que vivía ahí estaba, de una manera u otra, vinculada a las ballenas”, señala en un artículo de Ladera Sur Daniel Quiroz, antropólogo de la Universidad de Chile y coautor de “Itinerarios balleneros: De la caza tradicional a la caza moderna”. Gracias a la planta ballenera y al trabajo de la familia Macaya, el pequeño asentamiento empezó a prosperar: se construyeron viviendas, una escuela y una iglesia, y con el tiempo el pueblo fue creciendo poco a poco, transformándose en un lugar donde la comunidad y la actividad económica giraban en torno a los cetáceos.

La Planta Ballenera Trinidad llegó a emplear a unas 250 personas y, según el libro, entre 1951 y 1967 se cazó y procesó más de 4.600 cetáceos allí, de los cuales la mayoría correspondía a cachalotes (86,6%), seguidos por ballenas azules, de aleta, sei y jorobadas. “Mi teoría es que no cazaban ballenas por la plata, aunque había una dimensión monetaria. Cazaban ballenas porque era lo que sabían hacer”, explica Quiroz en el artículo.

El auge de esta industria se dio en las décadas de 1950 y 1960, pero comenzó a declinar hacia fines de los 70. En los años 80, y ante la inminente moratoria internacional, Macaya Hermanos intentó reconvertirse hacia la pesca de alta mar, sin buenos resultados.

Finalmente, el 15 de julio de 1983, el gobierno decretó la prohibición indefinida de la caza comercial de ballenas en Chile. Ese mismo año, la ballenera de Chome cerró definitivamente sus puertas, tras cazar y faenar su última ballena, poniendo fin a una era que había marcado profundamente a la comunidad.

El esqueleto de este último cetáceo, que no fue aprovechado en la planta, fue cedido al Dr. Víctor Ariel Gallardo de la Universidad de Concepción y hoy se exhibe en las afueras de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, como recordatorio de aquella época y de las brutales prácticas de caza que una vez tuvieron lugar en Talcahuano y Chome. Este ejemplar se reconoce como la última ballena cazada en Chile por chilenos, un símbolo de la transición definitiva hacia la conservación y el respeto por estos gigantes del mar.

Con el fin de la caza de ballenas en Caleta Chome, muchas familias debieron emigrar hacia Talcahuano o Concepción en busca de nuevas fuentes de trabajo. Lo que quedó fueron las ruinas oxidadas de la antigua ballenera y un relato de prosperidad perdida que aún forma parte de la memoria colectiva de la caleta.

El renacer de Caleta Chome: De la caza de ballenas al turismo de naturaleza

Tras el cierre definitivo de la planta ballenera de la familia Macaya en 1983, la vida en Caleta Chome cambió drásticamente. Muchas familias se vieron obligadas a migrar hacia Talcahuano o Concepción en busca de nuevas oportunidades, y la caleta, que en su apogeo contaba con cerca de 300 habitantes, entró en un período de abandono.

La actividad económica principal desapareció, y el lugar pasó del bullicio ballenero a la quietud de un puerto casi desierto, mientras que los vestigios de la antigua planta y la memoria de aquellos años de prosperidad permanecieron como testigos silenciosos de un pasado intenso y complejo.

La prohibición de la caza de ballenas obligó a la comunidad a adaptarse, migrar o reconvertirse en pescadores y recolectores, marcando un profundo cambio cultural y económico. Con el tiempo, Caleta Chome ha empezado a renacer de la mano del turismo de naturaleza y aventura. Hoy, sus habitantes combinan la pesca artesanal y la recolección de algas con experiencias turísticas únicas.

Fernanda, quien además es la primera persona y la única mujer en desarrollar turismo en Caleta Chome, dueña de Turismo Chome Aventura y parte del colectivo Soplo a la Vista, comenta: “Dentro de los principales atractivos, tenemos la fortuna de que nos visitan ballenas de septiembre a abril, que es la temporada, y cada vez que subimos los registros en nuestras redes sociales estas se disparan. También tenemos a los pingüinos de Humboldt, que son residentes permanentes, los vemos todo el año, además del chungungo, que nosotros le damos mucha importancia porque está en peligro de extinción. Y también enemos las islas Cullintos, que son tres rocas en las que cohabita la colonia de cormorán guanay más grande del centro-sur de Chile”.

Emplazada en la península de Hualpén, la caleta ofrece un entorno privilegiado para la observación de cetáceos y la práctica de actividades acuáticas como el buceo y la apnea, además de permitir recorrer la península y descubrir su biodiversidad marina y terrestre.

Como señala Jonathan Rivas: “Es una zona que sigue abundando en vida. Se ubica en la Península de Hualpén declarada Santuario de la naturaleza, en un entorno de bosque nativo, acantilados, playas paradisíacas y miradores naturales, ideales para tomar fotografías y avistar gran cantidad de biodiversidad, incluido cetáceos y avifauna. A solo 12 minutos navegando hacia el sur de Chome se encuentran las Islas Cullintos, dos sistemas de islas muy cercanas a la costa que rebosa en vida. Se pueden avistar cientos de aves cohabitando y una colonia de lobo marino sudamericano. Además, en este lugar realizamos buceos guiados y experiencias de iniciación, donde la actividad más destacada es la posibilidad única de bucear junto a lobos marinos, una experiencia inolvidable en contacto directo con la naturaleza”.

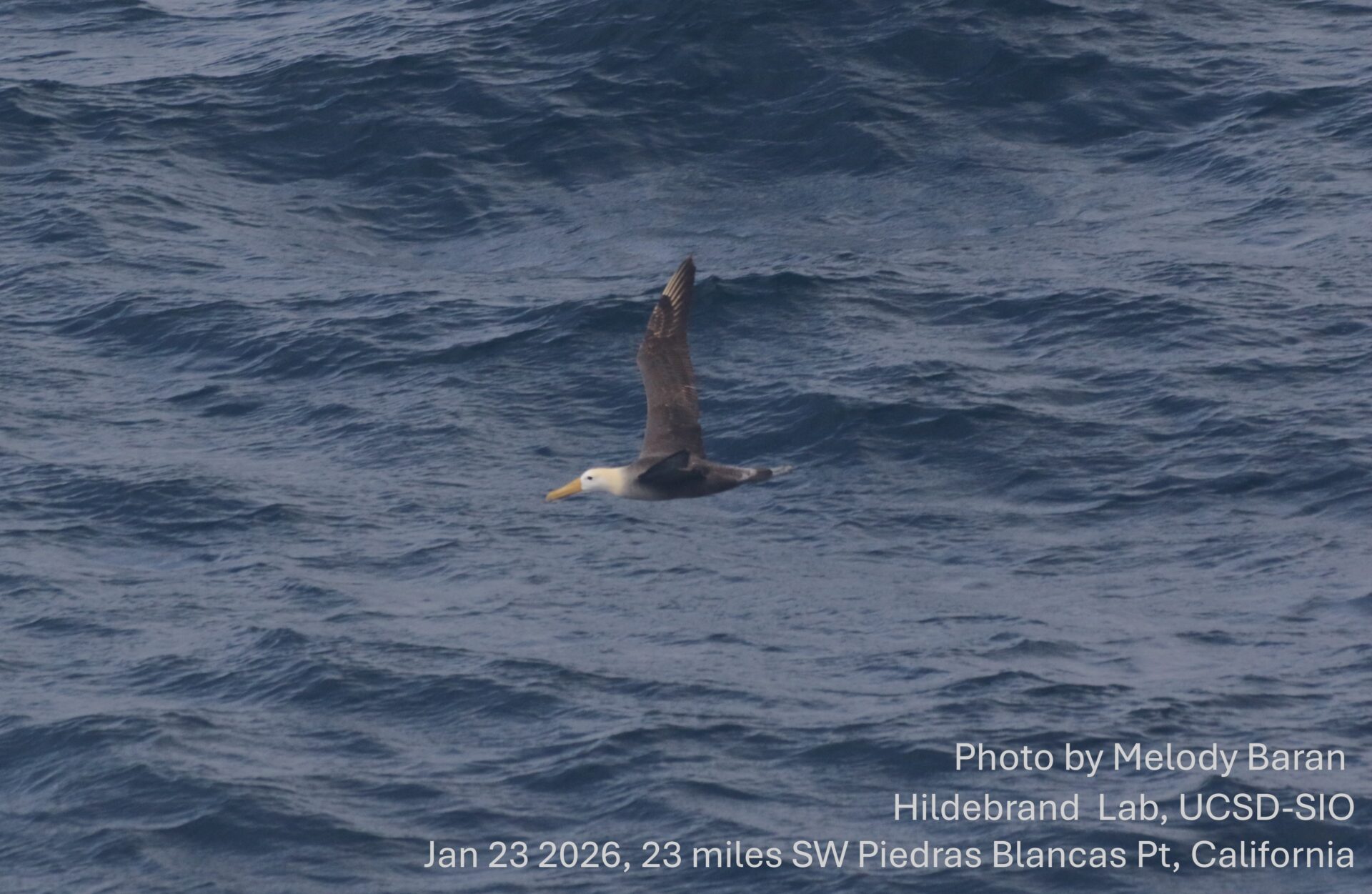

El mar de Chome, turquesa y siempre cambiante, es hogar de chungungos (Lutra felina), lobos marinos (Otaria flavescens) y pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti). Entre septiembre y abril, se suman a este escenario las ballenas sei (Balaenoptera borealis), jorobadas (Megaptera novaeangliae) y fin (Balaenoptera physalus), junto a delfines de Risso (Grampus griseus) y nariz de botella (Tursiops truncatus), y las impresionantes orcas (Orcinus orca), que atraviesan las aguas en busca de alimento. Cada aparición de estos gigantes marinos es un espectáculo imprevisible, donde saltos, acrobacias y migraciones se mezclan con la luz del océano.

“Se ha descrito que Caleta Chome es una zona importante para la ballena sei, porque esta especie elige ese lugar para venir en temporada festival y la ballena sei tiene la característica de qué es una especie que en Chile no se ha estudiado mucho y en el mundo incluso no se sabe mucho de ella, entonces que una especie que conocemos muy poca elija, entre todo el territorio de Chile, elija Chome para quedarse, nos abre un mundo de preguntas, más que de respuestas, de saber qué hace que Chome sea tan especial para esa especie, entonces es súper importante mantener siempre o hacer siempre proyectos de investigación que nos permitan acercarnos a responder esas preguntas para saber por qué estas zonas tan importantes para esa especie y de qué forma podemos hacer que esta zona también sea segura para esa especie«, comenta la experta en cetáceos.

Además, Caleta Chome se ha consolidado como un destino excepcional para el buceo recreativo. La caleta se encuentra en una zona extremadamente productiva gracias a la corriente de Humboldt y sus condiciones oceanográficas, abrigada del viento sur que predomina durante todo el año. Sus aguas claras permiten explorar cordones rocosos submarinos, bosques de algas y abundante vida marina, desde nudibranquios, cangrejos y estrellas de mar hasta posturas de calamares y huevos de tiburón pintarroja.

Algo excepcional de esta zona es que, entre los tesoros submarinos, destacan los corales de agua fría (Gorgonia spp.), que, a diferencia de otras zonas, pueden observarse desde apenas 10 metros de profundidad.

“Este lugar es ideal para realizar programas de bautismos submarinos o primeras experiencias, como también guiados para buzos avanzados bajo sus increíbles aguas claras y llenas de biodiversidad, como los bancos de sardinas o jureles que se encajonan cerca de la bahía en temporada. Algo que hace única a esta zona es su museo submarino natural, bajo el agua descansan numerosos restos óseos de ballenas, testigos silenciosos de esta historia ballenera de la caleta. Hoy, como centro de buceo y ecoturismo, nuestro compromiso es darle un nuevo sentido a este legado, promoviendo la conservación y el respeto por las rutas ancestrales de estos gigantes del mar”, agrega el director de Pacific Dive.

Más allá de sus aguas, Caleta Chome y la península de Hualpén esconden un universo natural lleno de vida. Los bosques, dominados por peumos (Cryptocarya alba), boldos (Peumus boldus) y olivillos (Aextoxicon punctatum), se entrelazan con ulmos (Eucryphia cordifolia), litres (Lithraea caustica), huillipataguas (Citronella mucronata) y canelos (Drimys winteri), formando un mosaico donde carpinteros (Campephilus magellanicus), tapaculos (Scelorchilus rubecula), picaflores (Eulidia yarrellii) y rayaditos (Aphrastura spinicauda) encuentran refugio.

Entre lianas y epífitas, los rincones intactos de quebradas albergan especies de flora endémicas como el Pitao (Pitavia punctata), recordatorio de la singularidad ecológica de la península. Los humedales Lenga y Laguna Verde acogen parejas de cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) y de garza cuca (Ardea coccoi), especies que se encuentran en peligro de extinción, mientras que la desembocadura del río Biobío se convierte en un punto de descanso para aves migratorias y pelágicas.

Los visitantes pueden explorar lugares de belleza única, como las Islas Cullintos, donde cormoranes guanay (Phalacrocorax bougainvillii), lobos marinos (Otaria flavescens) y pingüinos (Spheniscus humboldti) conviven sobre rocas a pocos kilómetros de la caleta; la Portada del Santuario Hualpén, con sus formaciones rocosas y bosques que sirven de nidificación a pelícanos (Pelecanus thagus) y piqueros (Sula variegata); o las cavernas naturales, que se revelan lentamente desde el mar o los senderos costeros.

A esto se suma el cementerio simbólico de la caleta, donde los objetos enterrados rinden homenaje a quienes perdieron la vida en el mar, un lugar cargado de respeto y miradores ideales para contemplar los atardeceres.

El Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén, protegido desde 1976, combina riqueza natural y patrimonio cultural. Sus 2.662 hectáreas albergan ecosistemas marinos, humedales, bosques costeros y caletas, siendo hogar de más de 150 especies de aves, cetáceos, lobos marinos y nutria marina.

Esta biodiversidad, junto a la historia de ocupaciones ancestrales, ruinas de balleneras y comunidades que hoy viven de la pesca y el turismo, convierte a Caleta Chome en un espacio donde la naturaleza y la cultura se encuentran, ofreciendo a quienes lo visitan experiencias únicas, llenas de aventura, aprendizaje y asombro.

“Yo pienso que el trabajo más lindo de Chome me ha sido el que hemos podido levantar como colectivo Soplo a la Vista, que fue resignificar la llegada de las ballenas cada año a Caleta Chome, esta vez desde una mirada de conservación, comunidad, educación y turismo, y no desde la caza. Nuestro colectivo nace desde el territorio, como una iniciativa de un festival que da la bienvenida a las ballenas y que es una actividad comunitaria que permite poner en valor a las ballenas, pero también esta historia ballenera que no queremos que se repita, aunque siempre hay que valorarla y darle su lugar. Entonces lo más importante es que trabajamos en conjunto con las personas, tratando de que entiendan el impacto positivo que tiene la conservación del lugar para las ballenas, los chungungos, los pingüinos y también para la comunidad local, entendiendo que hay un nexo entre el bienestar de los ecosistemas marinos y la vida de las personas”, finaliza Camila Calderón-Quirgas.

Tamara Núñez

Tamara Núñez