-

Crisis en el Parque Nacional Natural Tayrona en Colombia mantiene cierre temporal: ¿De qué se trata el conflicto?

25 de febrero, 2026 -

Punto a punto: Las artesanas de Dalcahue y su solitaria estancia en la feria de Chiloé

24 de febrero, 2026 -

Solo quedan 400: Crean microreserva de más de 15 hectáreas para proteger al picaflor de Arica

24 de febrero, 2026

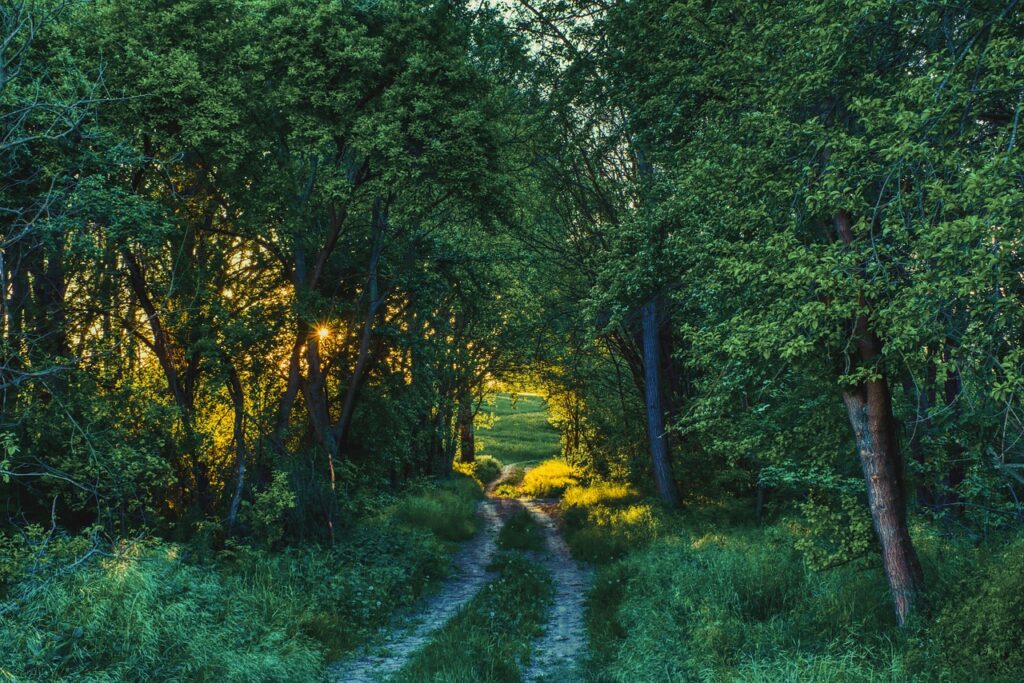

Ni antes, ni después, cuando tiene que ser, Es.

El ritmo de la naturaleza es único, desde la combinación de colores que tienen las flores, el movimiento y flexibilidad de las ramas y tallos, las grietas y nudos en la madera, las corrientes, el cambio de pelo de los animales, para qué decir el canto de los pájaros, el de las ballenas, la luna, el sol, hasta la sincronización de las capas tectónicas, etc. etc., y más, en el fondo como bien dice su definición: “ Todo el conjunto de cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano”.

Justamente ese ritmo, el natural, al que debiéramos entregarle la mayor parte de nuestras energías y vibras, al que está fuera de “nuestro alcance”, lejanísimo a nuestras intenciones y voluntades, pero que, interna y muy profunda y ocultamente en algún momento y lugar, sentimos.

Ese ritmo, que cuando estamos sentados en cualquier pedacito de paisaje en el que exista naturaleza, y escuchamos en silencio, podemos sentir la sinfonía y perfección que nos afina los latidos del corazón, y el pulso por las venas, nos llena de oxígeno el cuerpo que limpia el alma con bienestar.

¿Cuántas veces nosotros mismos y cada uno de los amantes del paisaje que existen en el mundo, hemos acudido a ésta, la naturaleza, en busca de alguna respuesta?, (como Pocahontas), o sólo quizás vamos entregados a escuchar esa quietud y sabiduría que nos hace sentir parte del todo y del universo como auténticos seres vivos.

Esa sensación creo yo, es también parte de este ritmo, como millones de ejemplos más, sin embargo, hay uno en particular que me gatilló a escribir este post y es un Magnolio soulangeana, que planté el año pasado con tres lindas flores.

Yo vivo, literalmente, en la punta de un cerro, muy expuesto al viento y en estos cinco años, construyendo mi jardín, he aprendido de las plantas más resistentes a este lugar, por lo que sabía bien que un magnolio no era buena opción y menos ahí donde lo puse: en la mitad de la nada.

Pasó el primer invierno con estas tres flores y sin hojas por supuesto. Luego tuvo brotes débiles y hojas amarillentas, poco a poco tomó fuerzas hasta que perdió las hojas y nuevamente, pasado un año, floreció. Esta vez con nueve flores, o sea, el triple, y muchísimo más oscuras que las del año anterior, algo más chicas al igual que sus hojas, sin embargo, más fuertes.

Y yo veía todos los días estas maravillosas nueve flores, impresionantes, abatirse cual barco en la tempestad, el viento no sólo las movía a ellas, si no que a toda la estructura que las sostenía, de lado a lado, de arriba abajo, sin tregua, noches enteras, y nada… Las flores seguían su ritmo, día a día se abrían más y más , aprovechaban los tibios rayos de sol y crecían con el agua, hubo temporales en que se voló hasta la parrilla y la casa de los perros, pero las flores del magnolio no, ellas simplemente seguían ahí, resistiendo.

Después de 32 días la primera flor cayó, y tras ella fueron cayendo una a una, justamente en una semana despejada y la mayor parte del tiempo con sol. Entonces me acerqué y recogí los pétalos en el suelo, traté de armarlos como un rompecabezas buscando alguna explicación técnica, y claro encontré miles… Pero ya no servían, su misión estaba más que cumplida, de hecho, se estaba destruyendo maravillosamente, para dar paso al fruto y luego a las semillas.

Creo que este ritmo tiene absoluta relación y semejanza con nosotros mismos, con las miles de situaciones y vivencias que experimentamos día a día, que las vivimos, claro, pero no siempre sabemos por qué lo hacemos, o qué repercusión tendrán en un futuro…

Las decisiones que tomamos, ¿cómo y por qué nos movemos, dónde estamos, por qué pasó esto?

Porque todas estas inquietudes en algún determinado momento, independiente del paso del tiempo, se calman. Es ahí cuando sentimos esa dicha inexplicable, esa grata sensación, la misma de cuando escuchábamos la sinfonía junto al paisaje sentados, la misma del magnolio, la de sentir que: No es ni antes, ni después, cuando tiene que ser: Es.

Andrea Riquelme

Andrea Riquelme