-

Registro único: Albatros recorrió cerca de 5 mil km desde Galápagos a California

16 de febrero, 2026 -

Un medallista olímpico y una seleccionada nacional fueron los grandes ganadores de este The North Face Climb Fest 2026 en Valdivia

16 de febrero, 2026 -

Más de 11.000 años de historia vegetal: La expedición femenina que busca anticipar el futuro de la flora polar

13 de febrero, 2026

El paleobotánico chileno que tiene una isla nombrada en su honor: Marcelo Leppe y su vínculo con la ciencia antártica

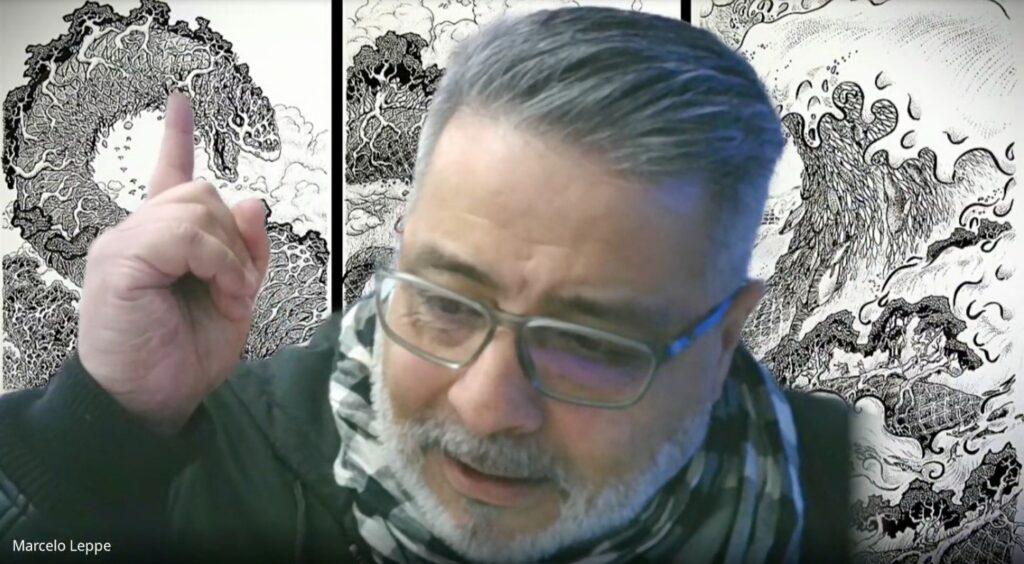

Recientemente, una isla de hielo en la Antártica fue nombrada en reconocimiento del paleobotánico chileno Marcelo Leppe, bajo el nombre “isla Leppe”. Desde que conoció la inmensidad y particularidad del Continente Blanco en 2002, el investigador del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente (GEMA) de la Universidad Mayor y del Núcleo Milenio Evolutionary Transitions of Early Mammals (EVOTEM) se ha dedicado a descifrar cómo era este territorio hace millones de años atrás y cómo esto nos da señales para el futuro. En esta entrevista, cuenta sobre su historia, hace un repaso por algunas grandes claves de la botánica del pasado y la importancia de la Antártica para el mundo.

En la leyenda mapuche, las serpientes Cai Cai y Tren Tren son protagonistas. La primera vive en el mar. La segunda en la tierra. Ambas habrían dado origen a la geografía y territorio de Chile, desde un gran golpe en el mar y el levantamiento de los cerros. Se dice, también, que los terremotos y tsunamis son sus manifestaciones. Como sea, la imagen apunta a dos imponentes y grandes ofidios. Eso es lo primero que aparece como fondo de pantalla cuando Marcelo Leppe se conecta a una videollamada.

La ilustración que aparece detrás de él fue dibujada por el destacado ilustrador científico chileno Mauricio Álvarez. Retrata la ferocidad de estos seres mitológicos, pero también está repleta de detalles. Marcelo se concentra rápidamente en uno, señalando uno de los lomos de las serpientes: explica que lo que se ve son árboles, con grandes raíces ramificadas incorporadas en la piel del reptil.

“Es un Nothofagus”, asegura, “tenemos que cambiar toda nuestra percepción sobre ellos”. Él es paleobotánico, vicepresidente del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR), académico e investigador del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente (GEMA) de la Universidad Mayor y del Núcleo Milenio Evolutionary Transitions of Early Mammals (EVOTEM). Sabe de este género, pues gran parte de sus investigaciones se han centrado en él.

En Chile existen 10 especies de estos árboles. Quizás los más conocidos son las lengas o los robles. Los Nothofagus también están presentes en Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea y Nueva Caledonia. Por ello, científicos han sugerido que pudo haber existido, hace millones de años, una antigua conexión continental entre Sudamérica y Australia a través de la Antártica.

“No sé si colonialismo científico o la manera de ver las cosas en el siglo XIX, pero se le puso el nombre Nothofagus, es decir, falsas hayas, haciendo alusión a un grupo de árboles europeos. Todavía hay gente que cree que son fagáceas, como las hayas. La teoría ancestral dice que penetraron del norte. Pero eso no es verdad. Actualmente encontramos Nothofagus que rivalizan con la idea de que vienen de un linaje primitivo de fagáceas. Parece ser que sería al revés. Diría que es el puntapié inicial de una serie de cambios que vamos a comenzar a entender del cono sur americano”, explica Marcelo.

Querer descifrar el pasado

De niño, cada vez que llegaba al paradero cercano a su casa después del colegio, Marcelo miraba los cerros del barrio de Higueras, en Talcahuano. Recuerda que en ellos había fósiles marinos que él veía fascinado: moluscos, gastrópodos, dientes de tiburón e incluso de las primeras aves que algunas vez volaron por lo que es Chile hoy. En ese entonces no lo sabía, pero esos vestigios del pasado datan del Cretácico Superior, es decir, del último momento de la historia natural de la era de los dinosaurios.

“En la media, me encontré con la profesora Norma Casas Cordero, que le gustaba lo paleontológico. Antes, por el trabajo de mi papá, quien era submarinista, me tocó volver a Viña y quería ser arqueólogo. Eso fue porque conocí el Museo de la Sociedad Fonck, en Libertad. Tenía una tremenda colección de isla de Pascua y conocí al arqueólogo José Miguel Ramírez, que se concentra en isla de Pascua y la importancia de los polinésicos para la América Precolombina. Me conoció en séptimo básico. Yo me acuerdo de los jueves en la tarde limpiando vasijas con pincel. Me enseñó técnicas arqueológicas”, dice.

Por medio de su colaboración con adultos entendió que, al contrario de lo que las películas muestran, la paleontología o la arqueología no eran algo glamoroso como lo muestran algunas películas. No sería Indiana Jones, sino más bien pasaría un 95% de su tiempo en el laboratorio. De todas formas, la idea era atractiva.

Se licenció en Biología de la Universidad de Concepción. Además, es Doctor en Ciencias Biológicas de la misma casa de estudios. Fue por seis años director del Instituto Antártico Chileno (INACH). Las plantas, y la tarea por reconstruir su pasado, han un motor de su trabajo. Sin embargo, es parte de un grupo de científicos que se esmera por entender cómo fue Chile hace millones de años atrás.

“Hoy hay una comunidad súper grande de investigadores, y creo que ha sido por la transición que hemos tenido después de la etapa de los pioneros, es decir, comienzo del siglo XXI. Hay un cohorte importante de personas con hartas canas que lideran proyectos a lo largo del país, que tienen un tremendo semillero de jóvenes terminando sus estudios de posgrado. Hay una comunidad muy conectada internacionalmente. No por nada, en los últimos 15 años, hemos tenido dos portadas en Nature”, explica.

Cree que gran parte de esto se debe a haber tenido una base naturalista en su enseñanza. Es decir, una forma de entender y hacer ciencia el mundo que respete la naturaleza. Para Marcelo, un gran maestro de esa escuela fue Hugo Moyano, protagonista de las primeras expediciones del INACH, quien mantuvo por más de dos décadas una cátedra sobre Antártica en la Universidad de Concepción.

“Era un académico de excepción. Ahora sus discípulos siguen la batuta. Entonces, hubo un momento en donde había aproximación naturalista, por parte de varios académicos, y eso permitió que hayan investigadores que tuvieran una formación bastante integral en términos de ciencia, donde el límite entre zoología y botánica no era tan fuerte. A lo mejor hoy en día necesitamos esta visión más holística, pero también necesitamos especialistas. El inmediatismo atenta a las escuelas de vocación naturalista”, explica.

En esa línea, para Marcelo, algunos científicos famosos como el astrónomo estadounidense Carl Sagan, con su serie “Cosmos”, o el astrofísico Neil deGrasse Tyson, fueron unos grandes divulgadores científicos e inspiradores en seguir el camino científico de “representar el conocimiento humano de manera integral”.

El maravilloso mundo de las plantas

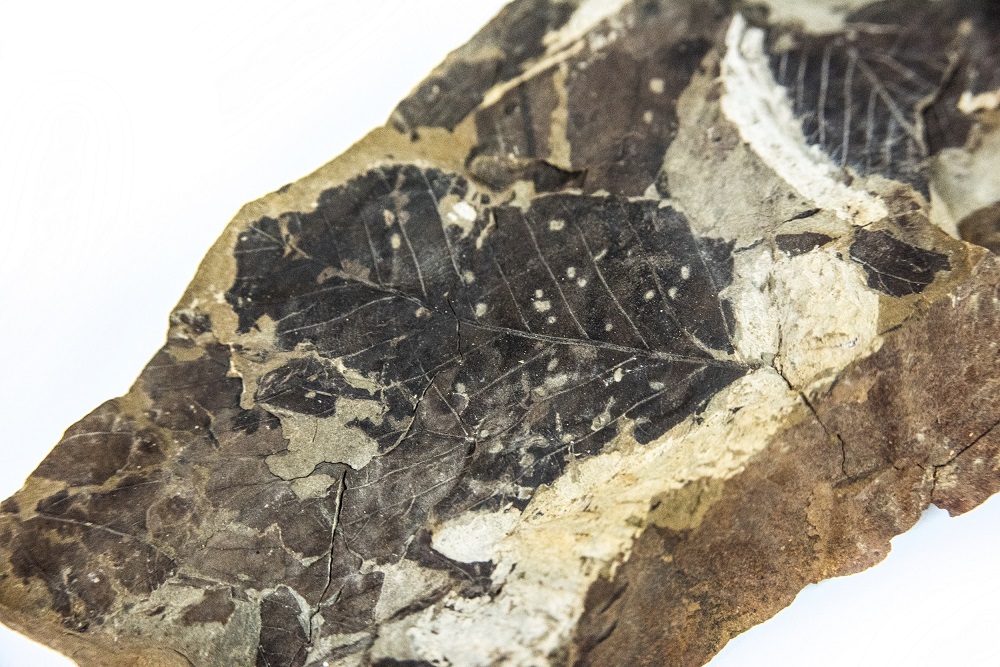

Las plantas no huyen de los cambios. Se adaptan o mueren. En este sentido, la paleobotánica es clave para entender cómo era el entorno en el pasado e incluso determinar la propia historia de la Tierra. Sus fósiles guardan información que ayuda descifrar el gran puzzle de lo que fue el planeta hace millones de años atrás.

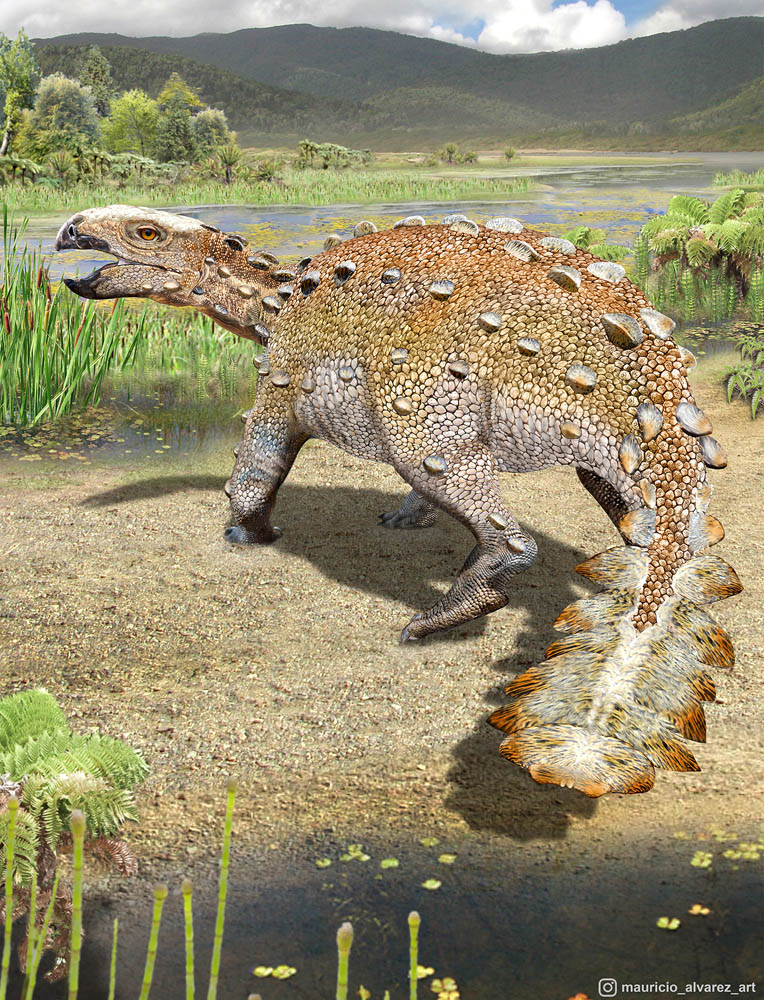

“Esta última década hay un nuevo concepto que se está fortaleciendo, y es que al final de la era de los dinosaurios hubo una revolución en los ambientes terrestres, que estuvo gobernada por la aparición de las angiospermas. Es decir, las plantas con flores. Si lo comparamos con autos, teníamos unos modelos bien sencillos en un principio. Después pasamos a los automáticos, y después a los Ferrari, cuando aparecen las angiospermas monocotiledóneas, que son las plantas con metabolismo acelerado y crecimiento anual. Eso cambió, en primer lugar, la disponibilidad de biomasa, la relación de gases de la atmósfera, la cantidad de plantas haciendo fotosíntesis, pero, además, el motor alimenticio de muchos linajes de animales. De la noche a la mañana tuvieron que pasar a comer monocotiledóneas y eso, entre otras cosas, provocó la aparición de los mamíferos”, explica Marcelo.

Pero para llegar a esas conclusiones, lo primero fue encontrar un fósil. O varios de ellos. En conjunto, ofrecen una fotografía instantánea de una comunidad en determinado momento. Es decir, entregan una oportunidad única de ver la biodiversidad y el clima de esa época. Entonces, en la paleontología existe una especie de gran álbum familiar, del cual todavía faltan muchas páginas. Sin embargo, es posible ir reconstruyendo la historia a partir de las fotografías ya existentes y quienes aparecen en ellas.

Para lograr aquello, cada investigación toma tiempo. Implica una salida a terreno, análisis de las muestras y llegar a las conclusiones. Para ello, últimamente, la tecnología ha sido una aliada. “Hay elementos técnicos que nos permiten hacer análisis para encontrar fósiles y microfósiles que están contenidos en una roca. Uno puede conservar la roca y tener una imagen 3D de un maxilar, de un mamífero, sin tener el peligro de destruir la roca al procesarla. En Chile existe esa tecnología y evita, por ejemplo, el movimiento de fósiles. Tenemos que estar en la línea de los tiempos porque competitivamente, digamos, la paleontología se ido acercando a las técnicas de biología molecular, biogeografía, a la estadística, a un punto de unión en común en donde uno puede quizás estar más cerca de la verdad”, explica Marcelo.

Para él, abrir las ventanas de tiempo del pasado ayuda a aprender y compartir lecciones: “Entender lo que sucedió en el pasado puede ser útil para entender lo que viene”. Por eso, no es azar que su interés y carrera profesional lo haya llevado, durante tanto tiempo, a la Antártica.

Llegar al Continente Blanco

“La profe nos dijo que físicamente era imposible que ella pudiera ir a la Antártica, así que nos pidió que fuéramos nosotros”, recuerda Marcelo. En 2002, la académica Sylvia Palma lo reclutó a él y al geólogo —entonces estudiante— Francisco Fernandois para un proyecto de paleobotánica en el Continente Blanco. Era la primera vez que Marcelo pisaba un lugar que se transformaría, de alguna manera, en su hogar.

“Llegamos y allá nos dijeron que no nos podían llevar al punto que pedimos, así que nos ofrecieron otro. Estábamos solos y tuvimos que decidir si aceptábamos o no. Era una oportunidad única. Francisco me decía: Pero ahí no se han encontrado fósiles. Y yo le respondí: Eso no significa que no haya”, recuerda.

Estuvieron 40 días en cabo Shirref, un remoto lugar de la isla Livingston, mirando hacia el paso de Drake. Ahí se encontraron con un pequeño grupo de tres chilenos y un venezolano que estudiaban al lobo fino antártico. Los vieron retraídos, con poco contacto humano. Ya llevaban dos meses ahí, sin teléfono satelital en la época y con apenas unas radios portátiles para comunicarse.

Fue una experiencia importante. Encontraron fósiles. Los primeros de ese lugar, de hecho. Pero el aprendizaje mayor fue aprender a estar ahí. “Nos dimos cuenta de que Antártica reduce la modernidad al mínimo y te vuelve a presentar como un sujeto, en el que si no encuentras colaboración, o fortaleza para sobrevivir, es imposible: te reduce frente a los elementos del lugar, que tienen 99% probabilidad de ganarte”, dice Marcelo.

Al mismo tiempo, es también una lección de humildad. De despertar los sentidos. De sentir el verdadero silencio absoluto de la inmensidad. Se escucha, quizás, el ruido de algún animal, si es que no hay viento. “También descubrí que los científicos antárticos, las científicas antárticas, tienen un espíritu misional. Los académicos y estudiantes sacrifican sus vacaciones de verano por ir para allá, porque solo se puede visitar en verano, por las condiciones del lugar”, explica Marcelo.

Junto a los cielos del norte de Chile, la Antártica es uno de los laboratorios naturales más grandes del país. Para Marcelo, uno llega distinto después de visitarla, con la necesidad de tener espacios personales que no hay en el ritmo de la ciudad. “Caminar con la mochila cargada con rocas durante 9 km te obliga a pensar en muchas cosas”, asegura el paleobotánico.

Quizás es algo propio de un lugar prístino, que está lejos de grandes ciudades. O, simplemente, por la historia que transmite cada pisada. Puede resultar entretenido pensar, en especial para un paleobotánico, que un paso puede transformar ese lugar a cómo era hace millones de años atrás. Como si hiciéramos una ilustración, un retrato o una película.

La escena, científicamente, puede ser esta: hace más de 250 millones de años, las plantas cubrieron la Tierra. La Antártica, en particular, era el hogar de los grandes bosques de coníferas; de esos ancestros de nuestros queridos alerces y araucarias. Con nuestro siguiente paso, ya no nos imaginamos solo el paisaje verde, sino los sonidos y majestuosidad de los primeros dinosaurios del Triásico, Jurásico y Cretácico.

Para el Triásico, pensamos en las plantas precursoras de la flora gondwánica que formaron parte de lo que hoy es Antártica. En el Jurásico, había algún Cryolophosaurus dando vueltas. O Elvisaurio, cómo le denominan algunos libros infantiles por su cresta, similar a la del cantante Elvis. En el Cretácico, en cambio, aparecen las angiospermas, las monocotiledóneas, y los primeros mamíferos.

“Hoy en día, la idea nuestra es agregarle no solo una carga emotiva y emocional, sino que reflexionar que dentro de un bosque hay toda una historia natural que ha llevado a la conformación de estos relictos de un mundo que está desapareciendo. Es muy potente, por ejemplo, volver a entender a las mirtáceas o los helechos, en un mundo donde faltan actores importantes como los dinosaurios no aviares, marsupiales o algunos linajes de mamíferos que ya no están. Es una mirada para darle valor agregado a nuestros ambientes”, asegura Marcelo.

Una isla en su nombre

Al norte de la isla Adelaida y en las proximidades de la base chilena Carvajal, se ubica una isla que no supera el kilómetro de largo y los 430 metros de ancho. Recientemente fue bautizada como Isla Leppe, en honor al investigador. Él no conoce este lugar y admite que fue una sorpresa porque la propuesta para el topónimo vino desde Bulgaria, debido a su colaboración científica con el Programa Antártico Búlgaro.

“Me enteré porque estaba haciendo una actualización en mi currículum y, buscando un documento perdido, aparece en Wikipedia la isla Leppe. Empiezo a mirarla y es divertido porque se llama isla Leppe, no Marcelo Leppe, pero existe la definición. Lo tomo como un reconocimiento internacional (…). Le propuse a algunos colegas que hagamos algo en ese lugar, entendiendo que el valor más grande para la Antártica es mantener el multilateralismo. Es decir, mantenerla protegida a través de la ciencia, porque si se conserva este lugar, podemos tener más tiempo para tomar buenas decisiones”, explica el investigador.

Si retrocedemos el calendario, en los 70’ el documentalista y divulgador científico Jacques Cousteau fue uno de los primeros en transmitir mundialmente la biodiversa importancia de la Antártica y la necesidad de su protección como un lugar prístino y confinado. Desde entonces, investigadores se han dedicado a transmitir que la información del Continente Blanco es relevante para todo el planeta, más allá de su lejanía. Entre ellos, actualmente, está Marcelo.

“Antártica no es un lugar metido en un domo de vidrio. Es un continente conectado. Tiene la mayor corriente marina del mundo, la circumpolar antártica, que está interconectada con el sistema de termohalina. O sea, prácticamente todos los océanos del mundo están conectados con la Antártica, y ella, a través de esas conexiones, regula los procesos oceánicos y atmosféricos en lugares distantes”, explica.

Hay algunos ejemplos claros. Uno de ellos es de los famosos cerezos de Japón. Su floración, que suele ser a mediados de abril, depende de la corriente de Kuroshio, que nace de la circumpolar antártica. En otra magnitud, las sequías o el exceso de precipitaciones también se conectan con esta corriente.

Por ello, para Marcelo ha sido parte, durante su carrera, de diversas instancias nacionales e internacionales, relevando la ciencia Antártica y su importancia para el cambio climático, como la reciente Mesa Antártica para presentar un documento oficial a los candidatos presidenciales. “Hoy en día encontramos muchos de los fenómenos cotidianos conectados con Antártica, además que es un susceptible de los cambios que ocurren en otros lugares del planeta. Entonces es un continente conectado, pero que puede definir lo que vivimos en los próximos años”, explica.

Veronica Droppelmann A.

Veronica Droppelmann A.