-

Registro único: Albatros recorrió cerca de 5 mil km desde Galápagos a California

16 de febrero, 2026 -

Un medallista olímpico y una seleccionada nacional fueron los grandes ganadores de este The North Face Climb Fest 2026 en Valdivia

16 de febrero, 2026 -

Más de 11.000 años de historia vegetal: La expedición femenina que busca anticipar el futuro de la flora polar

13 de febrero, 2026

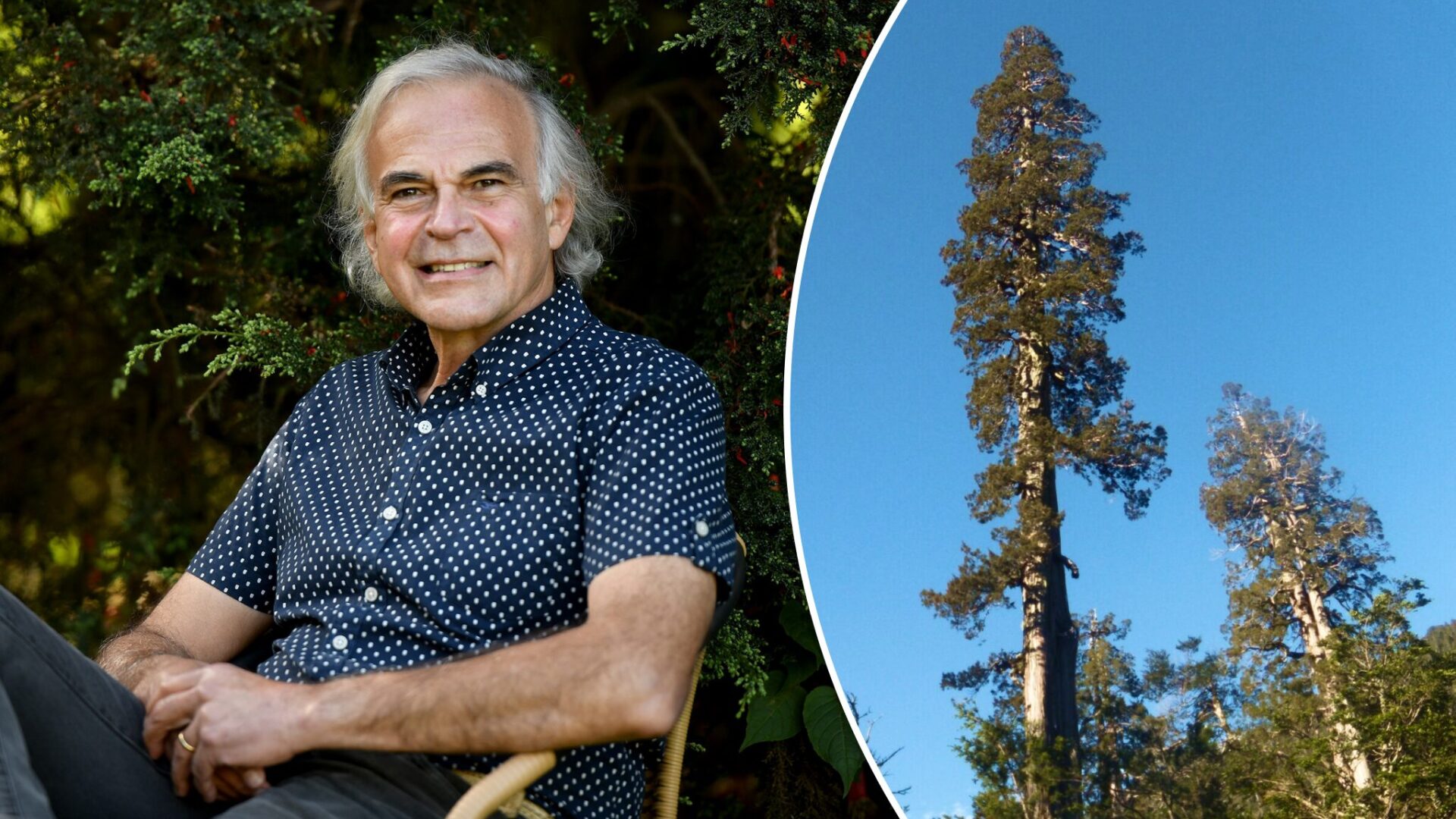

La historia de Antonio Lara, guardián de los alerces de Chile

Antonio Lara es un defensor temprano de los bosques nativos de Chile. De los pocos que, en tiempos donde se tenía una mirada extractivista del modelo forestal, se atrevió a estudiar, fomentar y defender los bosques nativos con una mirada conservacionista. Es reconocido por su trabajo científico con el alerce: dató a la especie como la segunda más longeva del planeta en 1993 y fue parte del equipo que logró desarrollar un método para detectar sus cortas ilegales. Fundó en Chile el primer Laboratorio de Dendrocronología en la Universidad Austral, fomentando el estudio de los anillos de árboles en el país. Impulsó a través de la Fundación FORECOS, estudios que, entre otras cosas, demostraron que la plantación de nativo en reemplazo de eucaliptos ayuda en la regeneración de las cuencas. Este enamorado de los alerces logró aportar en la política forestal chilena en base a la ciencia, y sigue con las nuevas peleas de la actualidad: la destrucción del bosque nativo por cambio de uso de suelo, incendios y degradación, entre otras cosas. Aquí nos comparte su historia.

“Yo diría que el alerce es un árbol magnífico”. Antonio Lara (69) está sentado en su casa de Valdivia, buscando las palabras para describir la icónica conífera chilena que ha formado parte de su historia científica y activista. Tanto, como para ser considerado, desde hace años, un verdadero guardián de los alerces.

Después de asegurar su magnificencia, hace una pausa. Piensa. Sigue: “Me inspira curiosidad, respeto y un sentido de pequeñez, incluso cuando hay árboles que no son grandes”. Y luego viene la descripción que nos sitúa en medio del bosque, aún cuando lo que tenemos en frente es un computador.

Antonio alude al olor entre los alerzales. A la sensibilidad que ello provoca; a la cercanía que genera. También a sus sonidos. A los quejidos en medio del silencio y las gotas de lluvia caer en el follaje. Después, a su escala: entender al bosque como un ecosistema donde está todo conectado a través de sus elementos.

Eso es lo que lo ha movido a protegerlos. Para él, han sido más de 30 años de trabajo dedicados al estudio de los alerces, bosques nativos y agua, además aportar en la política forestal chilena, generando numerosas contribuciones que siempre han tenido como base la ciencia.

La conservación y el activismo

Antonio siempre ha sido una persona amante de la naturaleza. Su papá, español, y su mamá, mexicana, le enseñaron el gusto por mirar los atardeceres, las estrellas y disfrutar del entorno. Llegaron a Chile por el trabajo de su padre en 1963 y tuvieron una larga estadía en el país, que incluyó varios paseos a conocer sus paisajes únicos.

Pero no fue hasta los 14 años que tuvo una revelación. “Yo siempre tuve algo de piel con la naturaleza y de preocuparme por ella. Mi papá trabajaba en la Organización de las Naciones Unidas y me mostró frescos los documentos de las conclusiones, llamados y compromisos de la primera conferencia de Estocolmo. Ahí supe que quería estudiar ecología”, recuerda Antonio.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en junio de 1972 en Estocolmo, fue la primera gran instancia mundial dedicada a alertar sobre problemas medioambientales e impulsar a la opinión pública a tomar acción. Para Antonio fue un llamado personal. Sin embargo, al no existir la carrera de ecología en Chile, había encontrado otro interés afín: ingeniería forestal. Eso de trabajar en el bosque e irse a zonas aisladas de expedición, le llamaba la atención.

En 1974 entró a estudiar Ingeniería Forestal en el famoso campus Antumapu de la Universidad de Chile, en plena dictadura militar. Allí, su curso no solo estaba dividido en asuntos políticos, sino también en temas ambientales. A aquellos preocupados por la conservación de los recursos naturales y los bosques, se les reconocería como “los Tatines”. En ese grupo estaba Antonio.

“Nos llamaban así porque el gran maestro, ecólogo y conservacionista chileno, don Claudio Donoso —que en paz descanse— era llamado “tata” porque estudió cuando era mayor. Y a nosotros, por ser cercanos a él, nos decían los “tatines”. Yo creo que fue un apronte al saber llevar el ser diferente y minoritario. A sobrellevarlo con paciencia e inteligencia para llegar a cualquier lugar y con un sentido de unirse a otros para llevar adelante la causa de la conservación”, aclara Antonio.

Se diría con el tiempo que el Dr. Antonio Lara fue un temprano defensor del bosque nativo. Él mismo asegura que “no tenían límite”. La oposición al proyecto Astillas de Chiloé, impulsado entre 1974 y 1978 fue de sus primeros actos de activismo basado en investigación. “Hicimos un movimiento muy fuerte, que se concretó en un artículo del cual yo no fui autor, pero sí participé. Era un proyecto CORFO que quería sustituir una superficie importante de bosque nativo y habilitar para ganadería. Ahí hubo una lección: cuando un proyecto es malo, hay que presentar los argumentos, hacer las acciones legales de activismo, educación y divulgación científica para impedir que se hagan”, reflexiona.

En los 80’, Antonio fue parte del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), la primera ONG ambientalista de Chile. Ahí estudió y analizó las cortas irracionales de bosque nativo entre las regiones del Maule y el Biobío por la sustitución por Pinus radiata, promovido por el DL 701. Es decir, en la época dorada de las plantaciones de pino, Antonio lideró un proyecto de CODEFF, financiado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que catastró la destrucción del bosque nativo en la Región del Biobío. El resultado fue un reportaje que se publicó en la Revista Domingo de El Mercurio, el 17 de julio de 1983. Con un llamativo titular “Así se Burla la Ley”, el reportaje no solo captó la atención nacional por su contenido, sino también por sus repercusiones.

“El reportaje mostraba cómo la industria forestal, sistemáticamente, cortaba y quemaba los bosques nativos. Plantaban pino y cobraban subsidio. O sea, más encima se aprovechaban. El director de la revista, Luis Alberto Ganderats, un excelente periodista, fue despedido. También echaron a dos colegas del Instituto Forestal que participaron del estudio, ni siquiera del reportaje. A una periodista de la revista Chile Forestal, por ser parte de CODEFF, también. A nosotros, con Aarón Cavieres, los autores principales, no nos podían echar porque trabajábamos libres. Fue un sacrificio grande para la época”, explica Antonio.

Además, el trabajo se dio en pleno contexto de dictadura, de la que Antonio era “un opositor vehemente en todas sus formas”. Cada uno desde su vereda, él estuvo entre el grupo de personas activas de la oposición: “Los partidos políticos tuvieron un papel importante, sobre todo en la última etapa. Pero eso fue porque las personas nos organizamos y propusimos ir conquistando espacios de la democracia, donde uno de ellos era el de la conservación. Por ejemplo, el arte también fue un espacio de expresión que contribuyó. Obviamente, con un sacrificio de muchas personas que lo pasaron mucho peor. Tengo opiniones fuertes y serias de eso. Agradezco que hay una democracia en Chile”, precisa.

El amor por los alerces

A fines de los 70’, Antonio visitó por primera vez los bosques de alerce de la costa de Osorno. Particularmente, conoció la parte cordillerana de Pucatrihue en un día lluvioso de agosto. Mientras las gotas generaban el barro bajo sus pies y el olor a árboles mojados se impregnaba en su memoria, se percataba de lo explotados que estaban esos bosques a su alrededor. Él lo cuenta como un recuerdo traumático, pero de los primeros que tiene con los alerces en su vida. Se dio cuenta de que los responsables de aquello eran personas de bajos recursos que contaban con estos árboles como fuente de ingreso: “recuerdo a un señor con una pierna de palo y dos muletas, cargado de tejuelas en la espalda, cuidando dos niños que deben haber tenido 8 y 10 años”.

También conocería los bosques de Contao, al sur de Puerto Montt y presenció las cortas en el lugar. Era una mezcla de conocer y estudiar la especie, maravillándose de ella, pero viendo con sus propios ojos sus amenazas en la época. Él dice haber estado “absolutamente enamorado de los bosques de alerce”.

El Fitzroya cupressoides fue declarado Monumento Natural en 1976. Nueve años más tarde, el trabajo de Antonio junto a CODEFF logró que se prohibiera la exportación de alerce en la Convención CITES, de la cual Chile es signatario. El hecho fue clave para reducir la presión sobre sus bosques y asegurar su conservación. Ese mismo año, 1987, empezó su doctorado en la Universidad de Colorado en Boulder. Para él no cabía duda de que su tesis sería sobre los bosques de alerce. “Yo me dedicaba a la dinámica del bosque, entender cómo cambia en el tiempo, su regeneración, cómo se mueren los árboles”, explica. En concreto, su tesis se enfocó en la dinámica y regímenes de disturbio de los bosques andinos de alerce, motivado por las grandes explotaciones en Contao.

“El alerce es una especie adaptada a los disturbios y catástrofes naturales. Ahí es cuando se regenera masivamente. En Contao, con todas las erupciones del volcán Apagado, con el tiempo se han regenerado y mantenido muchos bosques de alerce”, comenta, bromeando: “así que de ahí en adelante partió mi noviazgo y amor por el alerce, que no ha terminado. Una mezcla de la integración entre ciencia y conservación”.

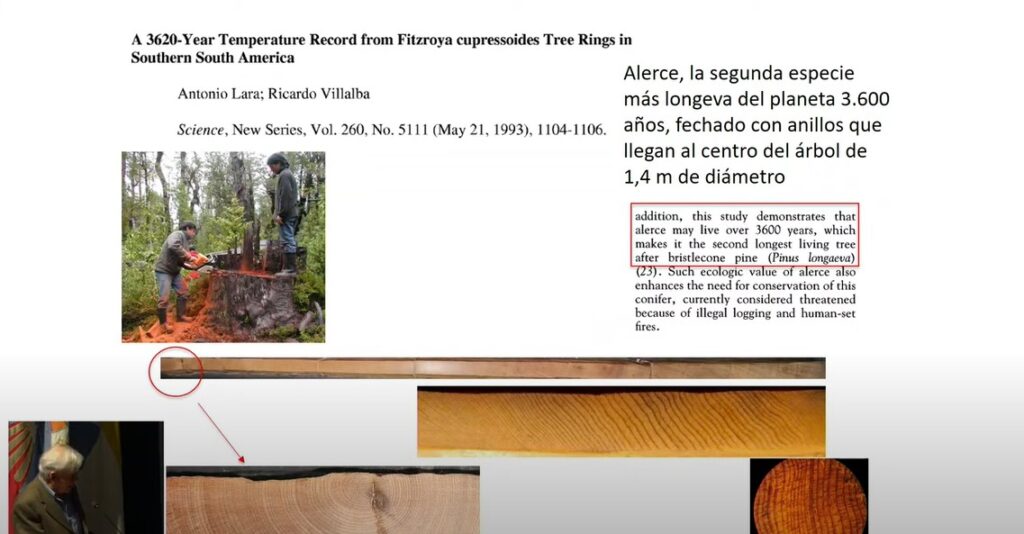

Terminando su doctorado, realizó su posdoctorado en la Universidad de Arizona, que podría considerarse la “meca” de la dendrocronología, ciencia que estudia los anillos de los árboles. Durante esos estudios, en 1993, junto a su colega Ricardo Villalba, logró demostrar que el alerce era la segunda especie más longeva del planeta hasta ese entonces, con 3.620 años. Un año antes fundó el Laboratorio de Dendrocronología y Cambio Climático en la Universidad Austral de Chile, impulsando la disciplina en el país.

“Como suerte de principiante llega esta muestra de más de 3 mil años. Me di cuenta de que en Chile había un gran potencial. Fundamos el laboratorio siendo una pieza, mi asistente y yo. De a poco se sumaron jóvenes y hoy somos varios de la Universidad Austral”, relata, “queríamos hacer un aporte a la conservación y el alerce es extraordinario para entender muchas cosas. Teníamos la idea de que pueden sobrevivir a los incendios. A cuáles, dependiendo de su intensidad. También cómo les afectaba el tema de las cortas, como en Contao que fue víctima de tala rasa y hay unos parches enormes. Imagínate, logramos desarrollar un método para detectar las cortas ilegales. Como el árbol deja de formar un anillo en momentos, eso nos ha servido como evidencia concreta”.

El alerce es una especie inteligente. No solo es resiliente, sino que de alguna forma logra comunicar sus amenazas y otros datos a través de la ciencia. Así se sabe, por ejemplo, que es capaz de generar estrategias de acumulación de reservas. Que puede regenerarse y sobrevivir a incendios de menor intensidad. Que crece lento. También que muere lento. Que logró vivir erupciones volcánicas y desarrolló una estrategia evolutiva que le permite aprovechar espacios que otras especies no pueden competir. Pero que si hay otras especies que fueron más exitosas en crecer, probablemente no haya espacio para el alerce.

Así, sus anillos, además de mezclar una paleta perfecta de colores rojos, lacre y casi negros, contienen información única del clima, los incendios y otros procesos. De cierta manera, mezclando el arte de la naturaleza y la ciencia, se puede comprender y generar datos para la conservación de los bosques nativos.

Por ejemplo, gracias a un proyecto Fondecyt, se logró impulsar campañas que, a través de la colecta de muestras en bosques antiguos de alerce, lograron constatar que las cortas ilegales proliferaban en los 90’. Años más tarde, en su discurso de la ceremonia de su distinción como profesor emérito de la UACH, Antonio recordaría que para lograr ese trabajo pasaron tardes de martilleo prolongadas bajo la lluvia que empapaban a todos, incluyendo las carpas y los sacos de dormir. Gracias a eso, lograron llegar a un método que permitió fechar las cortas ilegales de alerce, aportando información para las denuncias entregadas a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) o bajo su solicitud, de CODEFF, o incluso, el Consejo de Defensa del Estado. “De esta forma íbamos aprendiendo cómo la ciencia que desarrollábamos era clave para la conservación”, recordaría más adelante.

El Laboratorio de Dendrocronología y Cambio Climático cumplió 30 años en 2022. Se transformó en el primer laboratorio de esta disciplina en Chile y el segundo de Latinoamérica. Desde la Universidad Austral han dicho que cuenta con el repositorio de las colecciones dendrocronológicas más importantes del país, así como que es un centro de excelencia en la generación de conocimiento ambiental y ecológico de los bosques nativos y del clima de pasado del continente. Entre sus trabajos, en 2021 fueron parte del fechado del alerce milenario, de 4,6 metros de diámetro, que tendría más de 5 mil años. Reconstruyeron la temperatura de Sudamérica para los últimos 5.680 años a partir de árboles vivos y muertos de alerce. Eso, entre una larga lista que tuvo como perspectiva la colaboración entre colegas no solo de Chile, sino también de todo el mundo.

Política para la conservación

Pasados 10 años de haber vuelto a Chile en el lluvioso agosto de 1992, Antonio fue parte de la creación del Núcleo “Servicios ecosistémicos del bosque nativo a sistemas acuáticos bajo fluctuaciones climáticas” (FORECOS). En 2008 se convertiría en una fundación homónima. FORECOS fue pionero en estudios ecosistémicos de Chile, al haber impulsado investigaciones transdisciplinarias para abarcar problemas socioecológicos con una mirada conservación de la naturaleza, bienestar social, económico y cultural. Lograron incorporar su información en la toma de decisiones, proveniente de sitios como el Predio San Pablo de Tregua y la Reserva Costera Valdiviana.

“La fundación se dedica a conservación basada en ciencia. Tiene un prestigio súper grande. Los bosques y el agua han estado en mi carrera por los últimos 20 años. Hicimos una investigación muy fuerte que muestra cómo, al convertir plantaciones de eucalipto en bosque nativo, se ayuda a restaurar las cuencas. El foco fue en la Reserva Costera Valdiviana, que era un predio privado con 3.500 hectáreas de eucalipto. Lo que hicimos fue hacer un experimento para algunas cuencas de estos eucaliptos. Los cortamos, retiramos la madera y plantamos coihue. También llegó mucha regeneración nativa”, explica.

Para Antonio, su participación en el ámbito organizacional ha sido clave dentro de su carrera, así como sus aportes en la política forestal chilena. Desde 2013 es parte del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, donde centró su investigación en el cambio de uso de suelo, entre otros asuntos. Además, fundó la Corporación Alerce hace 15 años. Desde estos lugares ha podido potenciar la conservación en base a la ciencia, llevando los datos a los tomadores e incidiendo en la política forestal.

“La batalla de los ‘tatines’ nunca terminó”, asegura Antonio. Desde finales de los 90’ forma parte del equipo escritor del capítulo de bosques nativos del Informe País, que hace un diagnóstico actualizado de la situación del bosque nativo en Chile. Fue parte del equipo que promovió y generó la base científica para la Ley de Bosque Nativo publicada en 2008. También, más recientemente, contribuyó a la aprobada Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

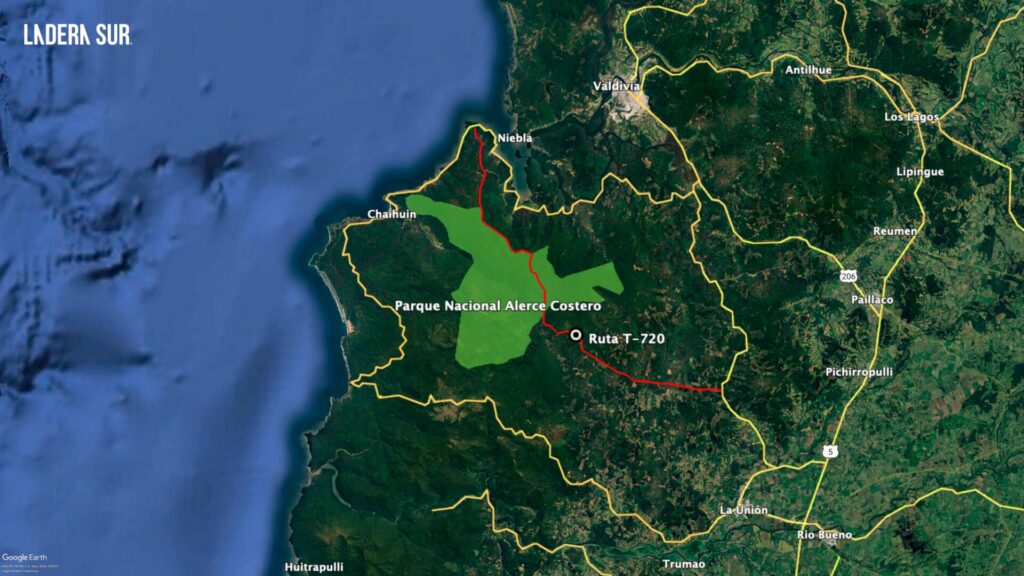

Y sus batallas no terminan. En la actualidad es un opositor del proyecto de la ruta T-720, iniciativa que busca cruzar el Parque Nacional Alerce Costero, no solo afectando a las poblaciones de alerce, sino que también aumentando el riesgo de incendios. Por otro lado, ha cuestionado otras aristas, como la mirada actual del negocio forestal, instando por uno que se alinee en el marco de la protección ambiental, como advierte en una columna publicada en junio de 2024 en CIPER. Se trata de un debate aún latente, que obtuvo una respuesta del Colegio de Ingenieros Forestales, una réplica y variados comentarios.

“Hay una jauría de intereses creados. En los comentarios de esa columna hay un 10×1. En eso hay una adrenalina. La pelea con los alerces es algo más acotado, con las parcelaciones y la ruta T-720. Más bien cualquier proyecto de infraestructura que los destruya. El cuestionamiento al modelo forestal tiene una base muy objetiva (…). Hay un grupo de colegas bien capacitado, yo soy solo una parte, no es algo arbitrario. El tema de los incendios, por ejemplo, es insostenible. De las 560 mil hectáreas quemadas en 2017, 300 mil eran plantaciones. Y estoy tirando números básicos. Los incendios empiezan ahí y se pasan al bosque nativo. Esto va a pasar una y otra vez. De ahí mi personalidad y de las personas con las que trabajo de tener arrojo. Sin sonar arrogante, es eso, pelear contra algo adverso como el modelo de desarrollo y económico”, dice.

El trabajo por los bosques nativos que no termina

Alerces. Los viejos lentos del bosque. Se les dice así por su lento crecimiento y su longevidad. Antonio escribió un artículo refiriéndose al envejecimiento y muerte de la especie para la Universidad del Desarrollo. “Es como un chiste porque yo estoy viejo. Hay más años en el cuerpo. Son lentos, es la estrategia de las coníferas, está en sus genes”, dice Antonio. Él, a sus 69 años, probablemente una ínfima parte de lo que vive un alerce, se ha dedicado a relevar toda la información que ha podido conseguir de ellos y del bosque nativo.

Pero como cualquier árbol en el bosque, no lo ha hecho solo. Necesita de su ecosistema. Quizás una parte importante de él, casi como unidos por una raíz bajo el sustrato, es su vida con su esposa Claudia Sutulov, con quien cuenta 43 años de matrimonio. En esto también están sus dos hijos, Gabriel y Montserrat, que desde pequeños estaban inmersos en el bosque de Contao acompañando a su padre.

Así también están sus colegas y alumnos. “Estoy orgulloso de haber contribuido en la formación de miles de estudiantes de pregrado, magíster y doctorado a lo largo de 32 años como profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral (…). También estoy orgulloso de la creación de la carrera universitaria de Ingeniera en Conservación de recursos Naturales en 2006”, comenta.

Luego de ese trayecto, ahora es profesor emérito de la Universidad Austral de Chile, investigador asociado del (CR)2, la Fundación FORECOS y la Corporación Alerce. Sigue con batallas de la conservación, pero ya con la gota de experiencia que le ha entregado el activismo desde que era un veinteañero. Tal como diría en su discurso en la ceremonia de nombramiento como Profesor Emérito: “hay que aceptar como enseñanza en investigación tenemos un mayor control para lograr nuestras metas. No obstante, en el plano de incidir en políticas públicas, debemos tener la sabiduría para alegrarnos cuando nuestra ciencia y recomendaciones son consideradas, y no frustrarnos cuando se toman decisiones que no consideran ese conocimiento”.

Veronica Droppelmann A.

Veronica Droppelmann A.