-

Un medallista olímpico y una seleccionada nacional fueron los grandes ganadores de este The North Face Climb Fest 2026 en Valdivia

16 de febrero, 2026 -

Más de 11.000 años de historia vegetal: La expedición femenina que busca anticipar el futuro de la flora polar

13 de febrero, 2026 -

Día de los Enamorados | ¿Por qué nos besamos? Estudio sugiere que el gesto nació en ancestros de los grandes simios

13 de febrero, 2026

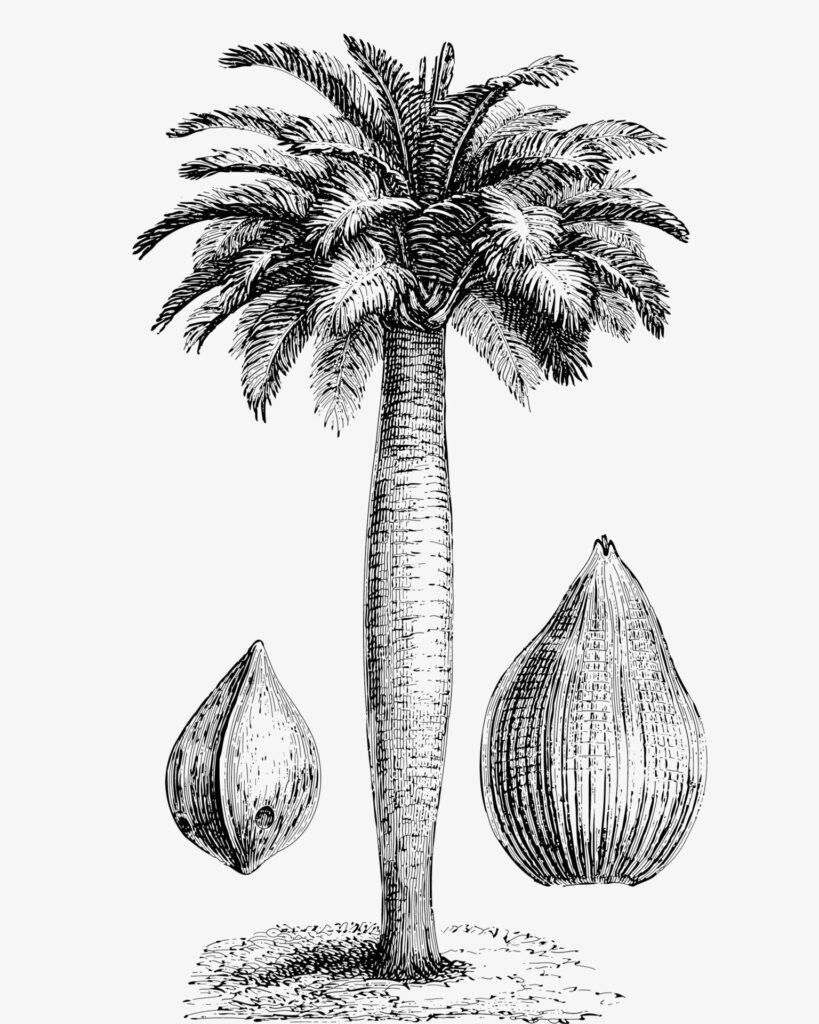

La grandiosa palma chilena, el delicado emblema que sigue resistiendo en la zona central de Chile

Las palmas chilenas sobresalen como reinas en medio del bosque esclerófilo. Donde las hay, entre Coquimbo y El Maule, las más antiguas hacen notar su presencia, pudiendo llegar hasta los 30 metros. Son unas sobrevivientes de los bosques tropicales que alguna vez hubo en Chile. Y, de vez en cuando, nuevos estudios y noticias germinan algunas señales de esperanza para ellas. Por ejemplo, el avance para la protección del Palmar de Petorca o el registro oficial de nuevos ejemplares en Coquimbo. Así, la palma chilena resiste, pero sus dificultades no han disminuido: expertos advierten que la palma no se está regenerando como debería y distintas amenazas la tienen en un escenario complejo que la podría llevar, con el paso de los años, a desaparecer.

—También vas a creer, mama,

que son gentes las palmeras,

y querrás que viva en Ocoa

por oírlas y por verlas.

También las crees personas

y te lo crees a ciegas.

—Apura el paso y, llegando

a Ocoa, crees en ellas.

Extracto de “Palmas” – Gabriela Mistral

“Uno pensaría que la palma chilena, que se encuentra en muchos jardines de Santiago y creciendo salvaje en el camino de Valparaíso a la capital, tendría que ser bien conocida por los botánicos, pero no es así”, decía en 1859 el naturalista Rodulfo Philippi, haciendo alusión a la tardía mención y descripción botánica de la que ahora conocemos como Jubaea chilensis, palma chilena o kan kan.

En ese entonces, él se refería a “los pocos bosques de palmera de Chile”, apuntando a algunos palmares en Cocalán o la cuesta de Las Palmas. Poco antes, en 1830, Vicuña Mackenna testimonió el crecimiento de “palmas por millares” en Cocalán y Ocoa. Actualmente, en general, se ha estimado que, en los últimos 500 años, el número de individuos de la palma chilena se ha reducido en un 98%.

Es decir, las pocas palmas que se ven actualmente son solo un 2% —también existe información que apunta al 2,5%— de los 5 millones de estas plantas que alguna vez deslumbraron en la zona central de Chile, su único hogar en el mundo. Actualmente, a diferencia de los botánicos del pasado, diversos científicos han concentrado sus estudios en esta especie. El panorama es claro: se necesita trabajar con urgencia para que esta especie no desaparezca.

La palma, una habitante del bosque esclerófilo

Si se mira el Parque Nacional La Campana desde el cielo, parece un paisaje despeinado. En él, las protagonistas son las hojas de las más de 60 mil palmas que se concentran en un extenso palmar, llamado Palmar de Ocoa, en el corazón del área protegida, Son grandes y se agrupan en rosetones. Cada hoja puede alcanzar entre dos a cuatro metros de largo y 40 – 60 cm de ancho.

Desde abajo el panorama es distinto, pero no menos maravilloso. Lo que se ve desde el aire es en realidad el ápice de lo que uno ve desde tierra firme. Esas grandes hojas se sostienen por un tronco único y grueso que puede llegar a unos 30 metros.

Solo en este lugar, está cerca de la mitad de la población de palma chilena de todo el país. De hecho, la literatura también ha cuantificado unos 70 mil ejemplares ahí. “En La Campana se ven las palmeras emergiendo en distintos tipos de vegetaciones. Es una especie que se ve dispersa en las laderas norte y sur, que destaca por ser muy bonita”, explica Ramiro Bustamante, doctor en Ecología de la Universidad de Chile, académico de la misma universidad e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad.

No es un árbol, de hecho, se podría asemejar más a un pasto, al formar parte de lo que en botánica se llaman plantas monocotiledóneas. En otras palabras, y nombrando sólo una característica, es una planta cuyo “tronco” es en realidad un tallo más grueso. Por ello, no producen madera ni tampoco tienen anillos de crecimiento.

Como sea, la palma chilena no podría crecer, ni menos destacar, sin habitar en un ecosistema sano que se sostiene de la colaboración entre especies. “Una cosa mágica de la palma chilena es que el bosque esclerófilo es una especie de nodriza y hay una relación simbiótica con muchas especies”, explica Paloma Bravo, coordinadora regional de Estrategias de Conservación de la Palma Chilena de CONAF.

Para que puedan germinar, necesitan de un bosque esclerófilo bien estructurado, con un dosel protector de la sombra y humedad. De esta tarea participan peumos, boldos y quillayes, entre otras plantas, como puyas y cactáceas en la parte seca del matorral esclerófilo. Así, esta gran reina del bosque necesita de un importante cobijo en sus primeras etapas de crecimiento.

Pero este es lento. Los investigadores lo trabajan en base a distintos estados de desarrollo, divididos en cuatro categorías: infantil, juvenil, adulto y viejo. Una palma se considera infantil hasta sus 35 años. Es juvenil hasta sus 75. Entre los 35 y 70 años alcanzan su madurez reproductiva y producirán sus frutos. Luego, son adultas hasta los 250 años y, de ahí en adelante, son seniles. La literatura dice que podrían llegar hasta los 400 años. Eso sí, al no producir anillos de crecimiento, muchos de los cálculos se realizan en base a registros históricos.

En la etapa infantil es donde sucede su regeneración. Encontrar una palma en ese estado es como buscar una aguja en un pajar, teniendo en cuenta que la palma puede estar midiendo 1 centímetro. El tema es que, actualmente, las palmas están teniendo problemas para regenerarse. Es decir, la mayoría de su población es adulta y senil.

“Nosotros hicimos un análisis en el que establecimos 30 parcelas para analizar la regeneración y nos dimos cuenta de que, por cada palma adulta, que genera unas 3.500 semillas al año, hay solo una palma en regeneración. Y por cada 10 palmas adultas, hay una en estado infantil, es decir, que ya tenía sus hojas compuestas. También vimos que, si bien hay poca regeneración, las infantiles estaban siendo depredadas. El problema con eso es que en unos años más, los palmares antiguos pueden desaparecer por el cambio climático, incendios y otras amenazas y no va ha haber recambio. Ahí está el vacío”, explica Paloma.

Por ello, luego de años de trabajo y elaboración de una propuesta —en la que participó Paloma—, en 2020 se reclasificó oficialmente como una especie “En Peligro”, de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Antes de eso, se consideraba “Vulnerable”.

Más adelante, un estudio constató que la combinación de diferentes estresores, incluyendo a los roedores exóticos, también influye en poblaciones más envejecidas y perturbadas, lo que afecta su regeneración. Por ello, entre distintos investigadores se ha propuesto que se considere su reclasificación como “En Peligro Crítico” con el fin de asignar más recursos para su monitoreo. Otra idea que es altamente aceptada es que sea un Monumento Natural, sumándose a las siete especies de flora ya incluidas en dicha lista.

“Cuando hicimos el trabajo de recategorizarla, intentamos iniciar el proceso de que sea Monumento. Antes era un proceso que iniciaba en el Ministerio de Agricultura, que se llevaba al congreso. La diferencia que hace que sea Monumento Natural, es que mediante un Decreto de Ley se establece qué se puede y no se puede hacer con la especie. Es una restricción específica. Sin embargo, nos demoramos un poco en esa gestión de la categoría y, al pasar a la fase de convertirla en monumento, se aprobó la Ley SBAP —que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas—, que establece un procedimiento dentro del servicio para su declaratoria. Eso se aprobó hace poco y estamos a la espera de la aprobación de los reglamentos que siguen en proceso. Con eso, tendremos claridad de cómo es el procedimiento, por lo que esperamos poder entrar a la pista”, asegura Paloma.

Una especie de poblaciones fragmentadas

Un pequeño degú (Octodon degus) recorre el sustrato en Cocalán, lugar que suma más de 35 mil individuos de palma chilena. Con su cola pincelada y rápidos movimientos, pareciera estar apurado. Pero así es él. En ese momento, lo que busca es un coquito de palma, del cual se alimenta y es dispersor.

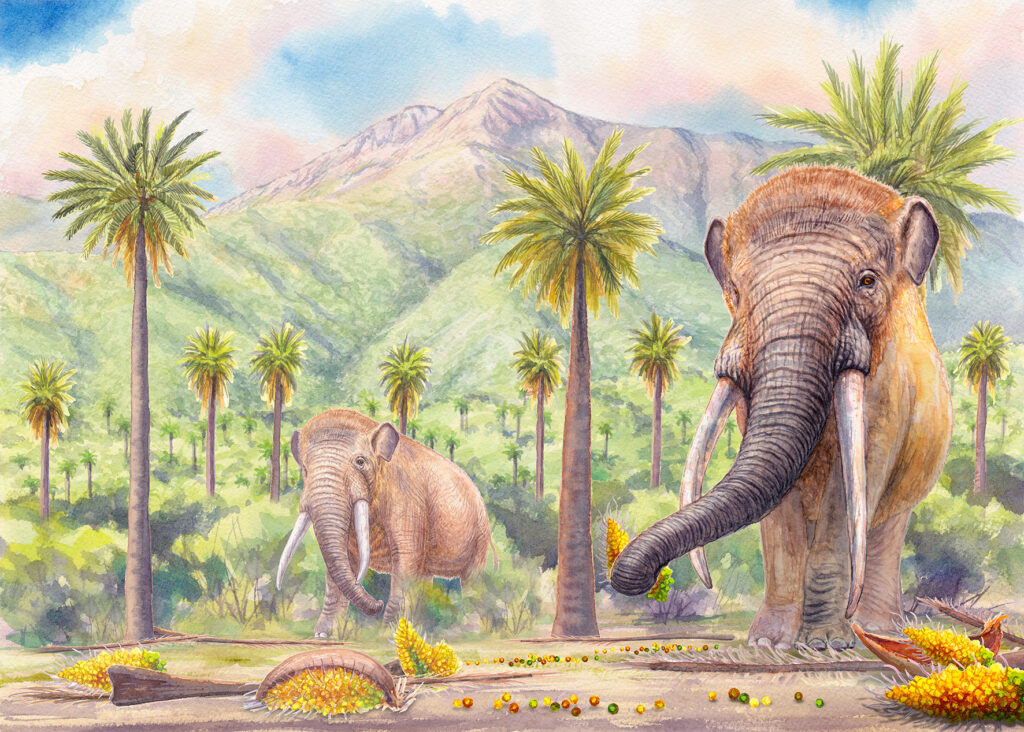

“Actualmente, la palma chilena no tiene ningún gran dispersor. En el pasado fueron los guanacos, y probablemente otros mamíferos que se extinguieron, como los gonfoterios. Ahora los únicos que van quedando son los degú, los famosos ratoncitos de cola de pincel. Les encantan las semillas de la palmera. Tampoco son muy buenos dispersores”, explica Ramiro.

En particular, lo que ellos hacen es tomar las semillas y guardarlas en sus madrigueras para comerlas después. Pero, abandonan los cocos o los olvidan. De esta forma, la palma, con un bosque esclerófilo bien estructurado, puede germinar. La razón de por qué no son tan efectivos los degú como dispersores es porque se ha comprobado que, en la práctica, depredan más semillas de las que dispersan.

Entonces, al no existir las bestias de la megafauna extinta que dispersaban las semillas en grandes extensiones de superficie; y su dispensador más eficaz es el degú, que no recorre más allá de unos seis metros, es difícil que los palmares lleguen a más lugares que su acotada y fragmentada distribución.

Esta especie, endémica de la zona centro, se distribuye entre el río Limarí, en la Región de Coquimbo, y Tapihue, en la Región del Maule, siempre asociada a matorral esclerófilo desde el nivel del mar hasta 700 metros de altitud. La Región de Valparaíso es, por excelencia, aquella que más poblaciones alberga.

Sin embargo, debido al impacto humano y sus amenazas históricas, las poblaciones están fragmentadas. Eso, entre otras razones, las expone a otro gran tema de investigación: la genética. Como contexto, la diversidad genética en la naturaleza es fundamental para que las especies sean más resistentes a los cambios ambientales y antrópicos o de origen humano.

“Lo que nosotros hemos demostrado con la genética es que cada población de palma chilena es genéticamente diferente. Por lo tanto, si se pierde una población, esa variedad genética no se va a poder recuperar; no existe otra. Entonces, nosotros documentamos que la especie está formada por muchas unidades genéticas diferentes. Por lo tanto, cada palmar, independiente de cuántos individuos hayan, es genéticamente único. Esto quiere decir que cada palmera es importante; cada grupo de palmeras lo es. Si fuera una población homogénea genéticamente, da lo mismo que se pierdan algunas, porque esa información genética está en otro lado. Pero eso no ocurre en la palma chilena”, explica Ramiro.

Por ello, la reciente noticia entregada por CONAF sobre la detección de nuevas poblaciones de palma chilena, no incluidas en el catastro, en la Región de Coquimbo, se escuchó como una efímera señal de esperanza. Particularmente, se detectó una mayor presencia de la especie en los sectores al norte y sur de Tilama, en la Provincia de Choapa. Con ello, según detalló CONAF, “se proyecta un aumento en la superficie identificada con palma chilena en la provincia, lo que permitirá incorporar nuevas áreas como Tipo Forestal Palma en el próximo catastro”.

Al respecto, sin ser parte del proceso, Paloma aclara que son más bien nuevos registros que se suman al catastro oficial, pero que se trata de pocos ejemplares, lo que no es un aumento significativo en las poblaciones de palma chilena. Ramiro apunta a que, de confirmarse que sea una nueva población —ya que existen ciertas nociones de ejemplares aislados— sería una buena noticia: “agrega nuevos individuos y no solo a la especie, sino alguna variedad genética que no se ha incorporado. Pero hay que confirmarlo”.

Una sobreviviente que resiste

La palma chilena es una especie que ha resistido por cientos de años. Primero, es un remanente de los bosques tropicales que existieron en Chile hace millones de años, los que desaparecieron con el levantamiento de Los Andes. “Ha sabido adaptarse a ambientes más secos, pero sus ancestros se debieron haber enfrentado a un problema cuando cambió el clima. Se adaptaron rápidamente”, explica Ramiro.

Segundo, los pocos ejemplares que quedan son sobrevivientes de su tala indiscriminada desde la época colonial. El mismo Philippi, en 1859 ya se refería a los usos de esa especie, principalmente para la producción de miel de palma: “Un árbol produce de 25 a 38 libras de esa miel de palma (…). Muchos árboles se destruyen de esta manera cada año, pero rara vez se replanta un árbol”. La palma se taló intensamente hasta que se prohibió por la Ley de Bosque Nativo en 2007. Desde entonces, la miel solo se produce con autorización y “de forma sustentable” mediante el goteo de una poda entre sus hojas, sin necesidad de talar el árbol.

Tercero, a los incendios forestales. “Esta planta, tiene la posibilidad de sobrevivir a los incendios, es capaz de reverdecer. Pero las condiciones ecológicas son complicadas porque la palma necesita una cobertura de bosque para que las semillas germinen. Y si el incendio quema todo el matorral, los sitios para la regeneración están limitados”, explica Ramiro. Tan solo en 2024, el 4% de la superficie de la palma chilena sufrió severos daños tras incendios en la Región de Valparaíso.

La lista suma y sigue. Suma la extracción de su semilla para exportación, la deforestación, los cambios de uso de suelo, las especies exóticas invasoras —como el conejo, que además de impedir regeneración de población, no dispersa sus semillas— y el ganado —que consume plántulas—, entre otras.

De momento, al ser una especie que germina muy bien en buenas condiciones, se trabaja en su reproducción en viveros, aunque el desafío es luego su introducción en el terreno. “Lo que estamos haciendo es viverización para hacer parcelas de restauración de la palma. Que germine, que se logre establecer con sus hojitas bien compuestas. Para eso tienen que pasar un par de años, unos 4 o 5 años para que pueda ir a una parcela y establecer su crecimiento”, explica Paloma.

Por otro lado, es una especie que, en gran parte de su historia, siempre ha interactuado con el ser humano: “antiguamente se hacían casas con sus ramas. La miel de palma no era solo endulzando, sino que era un alimento. Incluso se producía chicha de melaza. Hay procesiones relacionadas con las palmas. Hay muchos lugares en Chile que se llaman La Palma o Las Palmas. Entonces, si uno analiza la historia, está en muchos lados, incluso con los pueblos originarios —para quienes era kan kan—. Por ello, es un testimonio histórico de los habitantes, entonces no podemos cometer el error de alejar a la gente de la palma. La recolección tradicional de cocos, se puede relevar como un oficio. Pero no más que eso. En fin, hay que incorporar, educar y hablar con las personas. Porque hablamos de una especie en riesgo”.

En ese sentido, la educación es clave: comunicar sus amenazas y la relevancia de este relicto del pasado. Esto, para Paloma, es lo más importante, además de establecer sanciones, por ejemplo de la extracción de sus frutos, declararla monumento o una protección efectiva de las áreas destinadas a su conservación. “Mantenerla, es una decisión del ser humano”, puntualiza Ramiro.

Hace un tiempo, investigadores compartieron una carta en la que sugerían seis acciones para evitar su extinción: promulgar una ley en curso sobre el cambio de uso de suelo, establecer un marco regulatorio para disminuir la abundancia de especies invasoras y sustancias inflamables, fortalecer el marco regulatorio relacionado a la cosecha y extracción de semillas con fines económicos, que se declare como un patrimonio natural y que se considere En Peligro Crítico e ingrese a la Lista Roja de la UICN.

Mientras tanto, surgen algunas señales de esperanza, como el avance en la protección del Palmar de Petorca. Se trata de unas 500 hectáreas que se buscan proteger bajo el SBAP, desde un trabajo del sector público y los propietarios del lugar. Ahí está la población más septentrional de una de las palmas más australes del mundo —junto a Juania chilensis, endémica del Archipiélago de Juan Fernández—, ubicada en un sitio Prioritario de Conservación, que sigue resistiendo en la zona central de Chile.

Veronica Droppelmann A.

Veronica Droppelmann A.