-

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile

20 de febrero, 2026 -

¡Como de otro planeta! Expedición submarina revela la impresionante biodiversidad del fondo marino argentino

19 de febrero, 2026 -

Especie En Peligro: Reportan más de 460 fardelas blancas varadas muertas en playa de Tirúa, Biobío

19 de febrero, 2026

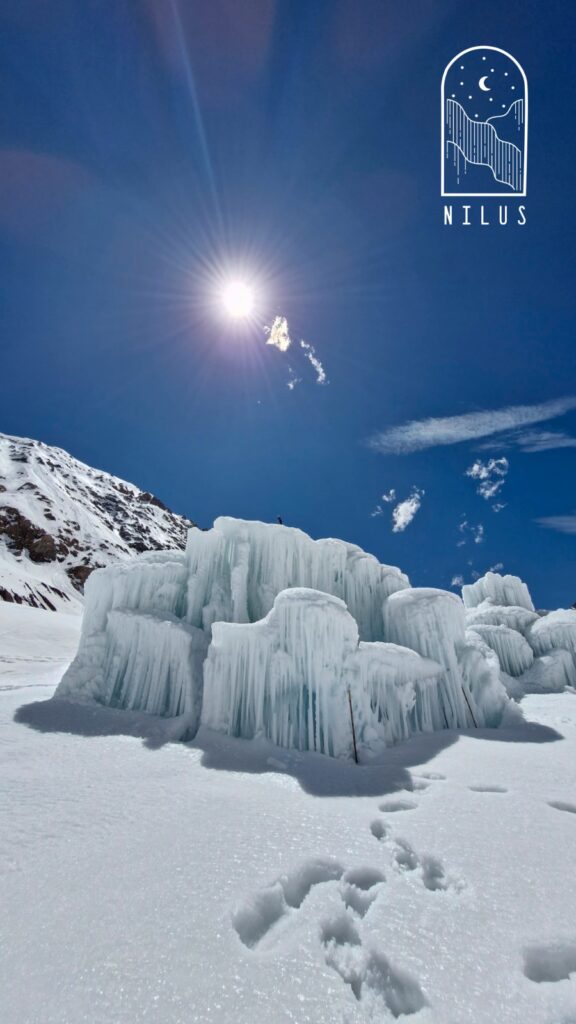

Estupas de hielo: Majestuosas estructuras importadas desde las cumbres del Himalaya al desierto de Chile

Las estupas de hielo son un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede responder a los desafíos del cambio climático y la escasez de recursos hídricos en regiones vulnerables. Desde su creación en Ladakh, por Sonam Wangchuk, hasta su adaptación en proyectos en Chile, las estupas de hielo están demostrando ser una herramienta invaluable para aquellas comunidades que luchan por acceder al agua en un clima cambiante. El futuro de las estupas de hielo es prometedor, con el potencial de expandirse a otras regiones del mundo que enfrentan problemas similares. Si bien el concepto es aún relativamente nuevo, su impacto positivo en la agricultura y el medio ambiente es alentador y sigue en investigación. A medida que más comunidades adoptan esta tecnología, las estupas de hielo se plantean como una alternativa de gestión sostenible del agua en las regiones montañosas y áridas del mundo.

Imagina un vasto desierto, donde la tierra se extiende hasta donde alcanza la vista, el sol arde implacable y el aire es cálido y seco. En medio de este paisaje árido, se alzan majestuosas estructuras que parecen desafiar las leyes de la naturaleza: las estupas de hielo. Estas imponentes formaciones, que en apariencia recuerdan a grandes montículos de nieve, son en realidad enormes conos de hielo que capturan y almacenan agua en su forma más pura. Con su presencia, transforman el desolado paisaje, ofreciendo una solución innovadora a uno de los mayores retos del mundo moderno: la escasez de agua.

Las estupas de hielo (ice-tupas) funcionan como guardianes silenciosos de un recurso vital, al almacenar agua en forma sólida, aprovechando los meses fríos del año, cuando las temperaturas bajo cero favorecen la congelación. Al hacerlo, el agua se conserva durante los meses secos, cuando la demanda es más alta, derritiéndose con lentitud.

«Corresponden a estructuras que tienen como propósito acumular hielo y nieve durante la época invernal en zonas montañosas, para luego liberar agua por fusión durante los períodos secos. La mayoría de las estupas tienen formas cónicas o piramidales, y se localizan en áreas de las montañas donde el descenso estacional de la isoterma de cero grados facilita el congelamiento de la precipitación líquida. Son esencialmente reservorios de agua congelada creados intencionalmente», señala Alfonso Fernández Rivera, profesor titular de la Universidad de Concepción, investigador postdoctoral en Sistemas Humanos y Naturales Acoplados, doctor en Geografía Física (Ciencias del Clima), máster en Ciencias (Recursos Hídricos), y licenciado en Geografía en la Universidad de Chile.

Esta técnica milenaria, renovada con tecnologías actuales, ha logrado convertirse en una alternativa efectiva y sostenible para las comunidades ubicadas en zonas desérticas y de montaña, donde el acceso al agua es limitado. De esta forma, tienen una función primordial en lugares como el desierto de Atacama, en Chile, o las remotas regiones de Ladakh, en India. Más que una simple estructura, las estupas representan una conexión profunda con el entorno natural y un testimonio de la adaptabilidad humana frente a los desafíos ambientales.

«El proyecto que están desarrollando en el Himalaya ha tenido todo un trabajo de interacción y de aprendizaje con las comunidades, porque tienen un vínculo mucho mayor con la montaña, con los ciclos del agua, de los glaciares, de la nieve. Hay una comprensión mayor de cómo se comporta el clima y la geografía del lugar», comenta Constanza Espinosa Cancino, directora de Fundación Glaciares Chilenos.

Diseño y función de las estupas de hielo en Ladakh

Ladakh, una región ubicada en el norte de la India, delimitada al norte por las montañas Kunlun y al sur por la cadena de los Himalayas, es conocida por su árido paisaje y su clima extremadamente frío, con inviernos largos y veranos cortos. A pesar de la abundante nieve que cae en los meses más helados, las altas temperaturas estivales y la escasez de fuentes de agua durante la temporada seca han hecho que la gestión del agua sea uno de los mayores desafíos para las comunidades locales.

Debido a lo anterior, los científicos y líderes comunitarios de Ladakh comenzaron a explorar el potencial de las estupas de hielo como una alternativa viable. Inspirados por las antiguas técnicas de almacenamiento de agua en forma congelada que se habían utilizado en las zonas altas de los Himalayas, se desarrolló una tecnología más moderna. Ese fue el comienzo de las estupas de hielo.

«En muchas culturas, la preservación de hielo y nieve resultaba fundamental, especialmente antes de la invención y masificación de sistemas de congelación. Por ejemplo, en partes de Europa y Asia, la nieve era almacenada bajo tierra para luego ser empleada en la preservación de alimentos e incluso para producir brebajes medicinales. Lo mismo en Sudamérica, con el ejemplo más conocido de don Baltazar Ushca, el último hielero del Chimborazo, quien recolectaba hielo desde uno de los glaciares de ese volcán, para su venta en las ferias de Riobamba (falleció el año pasado)», comenta Fernández.

El primer prototipo fue construido en 2013 bajo la dirección de Sonam Wangchuk, un innovador ingeniero, quien, con la ayuda de expertos en gestión hídrica, adaptó las técnicas ancestrales a las necesidades contemporáneas. Esta estructura pionera alcanzó los seis metros de altura y logró almacenar más de 150.000 litros de agua, manteniéndose intacta durante cerca de seis meses. Luego, en 2015, se logró construir la primera estupa de hielo de forma oficial en la aldea de Fiang, la que alcanzó una altura cercana a los 20 metros. La estupa logró almacenar hasta un millón y medio de litros de agua, los cuales fueron utilizados para regar un campo de 5.000 álamos jóvenes.

A partir de ese exitoso resultado, Sonam Wangchuk comenzó a capacitar a las comunidades locales de Ladakh para replicar la técnica. El objetivo era utilizar estas estructuras como fuentes de agua sostenibles para las comunidades agrícolas que dependían del agua de deshielo para irrigar sus campos. El impacto fue notable: en 2019 se levantaron 12 estructuras, dos de ellas superando los 30 metros de altura. Para el año siguiente, se construyeron 26 estupas, de las cuales nueve también sobrepasaron esa misma medida, consolidando el sistema como una alternativa eficaz frente a la escasez hídrica.

En cuanto a su instalación, el cimiento de las estructuras se debe ubicar en un sitio estratégico, a menudo cerca de una fuente de agua, como un arroyo o un río, que pueda ser desviado hacia el sistema de las estupas. El agua es canalizada en una gran base, desde donde se congela durante los fríos meses de invierno, formando una estructura en forma de cono o torre.

A medida que las temperaturas aumentan durante la primavera y el verano, el hielo se derrite lentamente, lo que permite una liberación gradual del agua. Este proceso se da a un ritmo controlado, lo que asegura que el agua se libere cuando más se necesita, es decir, durante los meses de sequía, cuando los recursos hídricos son más limitados.

«El principio general es tratar de acumular la mayor cantidad de hielo para mantener accesibilidad al agua (personas, animales, agricultura, principalmente) durante los períodos del año en que más se necesitan. Esto en parte se logra al capturar parte del agua disponible en las quebradas y arroyos cercanos, redireccionándola a través de tuberías hacia un sistema de rociado que se localiza en la parte superior de una tubería vertical. De manera natural el rociado durante el período frío va congelándose desde la superficie, por ejemplo, a través del movimiento de las gotas hacia abajo antes de congelarse, a la vez que parte de esa nieve y hielo se va desplazando por gravedad, formándose una estructura base más voluminosa y un ápice más aguzado, que es la típica forma cónica con que uno puede identificar la estupa», explica Fernández.

«Para que una estupa cumpla con el objetivo de liberar agua de fusión lentamente, debe acumular una cantidad suficiente de agua congelada que permita descongelamiento gradual durante el período seco. Dependiendo de la longitud de las estaciones en diferentes climas, las estupas pueden requerir desde un par a varias decenas de metros de altura para conservar suficiente agua congelada. Obviamente, durante el período de acumulación, ellas deben estar localizadas más arriba que la altura de congelamiento para aprovechar las condiciones naturales del entorno», agrega.

El sistema de las estupas de hielo en Ladakh es especialmente eficiente porque minimiza las pérdidas por evaporación, un problema común en los sistemas de almacenamiento de agua convencionales. Al almacenar el agua en forma sólida, se evita el desperdicio y se mejora la disponibilidad de agua durante los periodos secos, lo que es crucial para la agricultura, la ganadería y el consumo humano.

El impacto de las estupas de hielo en Ladakh ha sido profundo tanto a nivel social como económico. Las comunidades agrícolas de la región han experimentado una mejora significativa en su capacidad para acceder a agua en las temporadas de mayor escasez. Esto ha permitido a los agricultores regar sus cultivos de manera más eficiente, lo que ha resultado en mejores cosechas y, en algunos casos, ha permitido el cultivo de variedades de plantas que antes no podían crecer debido a la escasez de agua.

Además de los beneficios directos para la agricultura, las estupas de hielo también han promovido una mayor cooperación entre las comunidades. La construcción de las estupas involucra un esfuerzo colectivo, donde los miembros de la comunidad se reúnen para construir y mantener las estructuras. Esto ha fortalecido los lazos sociales y ha creado un sentido de responsabilidad compartida en la gestión de los recursos hídricos.

Desde un punto de vista ambiental, el uso de las estupas de hielo ha ayudado a reducir la presión sobre las fuentes de agua locales, evitando la sobreexplotación de los ríos y arroyos cercanos. Además, las estupas contribuyen a la conservación de los ecosistemas locales, permitiendo que las comunidades mantengan sus prácticas agrícolas tradicionales de manera sostenible.

El éxito de las estupas de hielo en Ladakh ha inspirado a otras regiones del mundo, incluidas las zonas áridas de Chile y Nepal, a explorar esta solución como una forma viable de enfrentar la escasez de agua.

«Hay diferentes proyectos. Hay unos que se están trabajando en Nepal, que han tenido bastante éxito, porque el nivel de agua que puede entregar a las comunidades ha sido un aporte súper significativo. Lo que se hace básicamente es crear de manera artificial reservas de agua congelada, en diferentes partes de la cordillera. Ahí nosotros hacemos una distinción sí, en que no es un glaciar artificial, porque un glaciar ya vendría siendo una geoforma que interactúa con el paisaje y con el territorio de otra manera. Entonces, es en sí agua congelada creada de manera artificial», menciona Espinosa.

«Son una serie de tuberías y cañerías que van recolectando agua en diferentes estados, por ejemplo, puede ser agua desde el rocío, la neblina, los cursos de agua subterráneos o superficiales. Va acumulando y, luego de eso, con un proceso químico, se congela creando la estupa», agrega.

La aplicación de las estupas de hielo en Arica

En el contexto chileno, particularmente en la región de Arica y Parinacota, las estupas de hielo han sido adoptadas como una solución para enfrentar la escasez de agua en áreas agrícolas y rurales. Un aspecto fundamental de su implementación ha sido la colaboración entre distintas instituciones del Estado, entre ellas la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), las que han jugado un papel clave en su aplicación y promoción dentro de las comunidades locales.

«Se deben instalar las estupas en un área donde efectivamente existan comunidades que se puedan ver beneficiadas, ya sea personas que vivan en la zona o que desarrollen algún tipo de actividad, como pequeña agricultura o ganadería. Ese tipo de cosas que puedan verse beneficiadas de manera directa. Es más una instalación de nivel local, más que una iniciativa que podamos plantear a nivel nacional para solucionar el tema del recurso hídrico. También deben estar ubicadas en zonas de montaña que no estén en áreas protegidas, porque igual se genera una intervención del territorio, instalación de maquinaria. Hay todo un procedimiento ahí, del que todavía no se ha estudiado mucho el impacto», señala Espinosa.

En este sentido, CONAF ha tenido un rol crucial en la gestión y la implementación de las estupas de hielo dentro de áreas rurales, especialmente en aquellos territorios donde la vegetación y los ecosistemas locales son particularmente vulnerables a la desertificación y la erosión. Por lo mismo, se ha trabajado de la mano con las comunidades para diseñar las estupas de hielo, asegurándose de que su instalación se realice de manera sostenible y de que las estructuras no interfieran negativamente con el entorno natural.

«Este esfuerzo conjunto entre el Estado y las comunidades indígenas altoandinas permite fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y generar soluciones sostenibles frente a la crisis hídrica», indica en un comunicado Lino Antezana Navarro, director regional de CONAF.

Por su parte, CONADI ha sido esencial en garantizar que las comunidades originarias se beneficien de este tipo de innovaciones. Asimismo, la aplicación de las estupas de hielo no solo se ha centrado en el acceso al agua, sino que también en la restauración de los ecosistemas, ayudando a fortalecer las prácticas agrícolas ancestrales y a preservar los conocimientos tradicionales de manejo del agua y la tierra, que son parte del patrimonio cultural de estas comunidades.

«Estas acciones responden a la necesidad de restaurar ecosistemas estratégicos y garantizar la disponibilidad de agua como derecho fundamental de los pueblos indígenas, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT y la Ley Indígena 19.253, que protege los sistemas de vida de las comunidades», explica en un comunicado Raphael Cantillana Barañados, director regional de CONADI.

Las estupas de hielo de Arica, al igual que en Ladakh, se han construido en puntos estratégicos cerca de fuentes de agua, permitiendo que este recurso sea recolectado en invierno y almacenado en forma de hielo. El primer sistema fue instalado en el sector de Qiulivire, beneficiando al ganadero Braulio Blass, mientras que la segunda estupa se implementó en el sector de Chapoco, en la estancia de Isidro Flores.

«Es un aporte y una ayuda para el suministro hídrico de poblaciones que están aledañas a montañas y que sufren con esta crisis hídrica. Entonces, por ejemplo, el caso de Nepal, en el Himalaya, ha sido mucho más fructífero, porque hay más comunidades viviendo en la alta montaña», puntualiza Espinosa.

La función de las estupas de hielo en Nilus

Nilus es una iniciativa que nació como respuesta a la creciente preocupación por la escasez de agua en Chile, ya que en el último tiempo las sequías han sido cada vez más intensas debido al cambio climático. Esta situación afecta tanto a las comunidades rurales como a la agricultura, sectores clave en la economía local. Ante esta problemática, las estupas de hielo se han presentado como una solución factible.

El proyecto partió como una colaboración entre diversas instituciones públicas y privadas, con un componente de investigación científica. En este contexto, la implementación de estas estructuras se realizó bajo la supervisión de expertos en cambio climático, hidrología y sostenibilidad, con el fin de asegurar que las estupas funcionaran de manera eficiente en las condiciones específicas de la región.

«Ha sido un proceso de aprendizaje. Llevamos casi 5 años entendiendo, aprendiendo, desarrollando tecnología. Entendiendo que tenemos condiciones quizás un poquito distintas a los lugares donde la están aplicando hoy día en el Himalaya. Si bien tenemos algunas condiciones similares, también geográficamente ellos están a 4000 metros de altura, mientras que nosotros estamos un poquito más bajo. Sin embargo, hemos tenido que estudiar mucho las condiciones climáticas para poder también entender dónde ubicar esta reserva. Entonces, ha sido un proceso de aprender mucho, para poder llegar al nivel en el que estamos hoy día, donde ya estamos generando nuestro primer parque hídrico acá en Chile», comenta Sebastian Goldschmidt, cofundador y CEO de Nilus.

«Lo que estamos haciendo es ir aprendiendo cómo ese fenómeno se puede eventualmente escalar y cuál es el impacto que genera, pero esa observación también la hemos hecho con gente de las comunidades, que son los que realmente conocen bien las condiciones. El foco nuestro también está puesto hoy día en estudiar y entender el efecto que generan estas estupas en el entorno, pero también, obviamente, si esto funciona, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son los materiales, de ahí mismo, del mismo sector, que nos puedan servir para poder hacer desarrollos como estos. Eso también es súper relevante, ya que nosotros nos inspiramos en la cultura del Himalaya. La gente lo está haciendo allá», agrega por su parte Manuel Soto, cofundador y Chief Future Officer de Nilus.

El proyecto se diseñó con el objetivo de construir y probar diversas estupas de hielo en diferentes puntos estratégicos del territorio, en zonas cercanas a los centros de producción agrícola. Cada estructura fue construida utilizando técnicas de ingeniería adaptadas al clima local, asegurando que el hielo se almacenara adecuadamente durante los meses de invierno y se liberara de manera controlada durante el verano.

«En este camino hemos ido mejorando los resultados. Todos los años hemos ido aprendiendo básicamente, hemos ido creciendo en términos de capacidad. Partimos en casi 600 m³, después logramos 2000 m³, y así fuimos aumentando. Hoy día también estamos en la etapa de estandarizar. Estamos ocupando cañerías de plástico reciclado, algunas estructuras de madera, de metal, y básicamente las tecnologías están mucho más asociadas a la operación de esta reserva, que permiten aumentar el volumen de hielo congelado. Entonces, por ahí siempre estamos tratando de minimizar el impacto, porque esto es una solución natural. Aquí estamos ocupando la naturaleza a nuestro favor, por lo que la idea es poder minimizar ese impacto que nosotros podemos generar. Minimizar esa huella es nuestro en nuestro gran objetivo. Nosotros tenemos una colaboración con la gente del Himalaya. Parte del equipo de ellos viene en nuestro invierno, entonces así estamos probando distintas cosas todos los años. También es parte de este intercambio cultural y de cómo desarrollar juntos una solución que pueda trascender fronteras, entendiendo que son condiciones quizás un poco distintas, pero que tenemos el mismo desafío», señala Goldschmidt.

En esta línea, el primer prototipo fue instalado en el Valle de las Arenas, en el Cajón del Maipo, cerca del glaciar El Morado. Esta ubicación les permite observar de cerca cómo interactúa este sistema con las condiciones climáticas y geográficas propias de la zona precordillerana. Asimismo, a diferencia de otras soluciones hídricas, las estupas de hielo de Nilus funcionan únicamente con la fuerza de la gravedad, sin necesidad de energía externa ni maquinaria pesada. Esto las convierte en una alternativa sustentable, alineada con los desafíos actuales del cambio climático.

«Hoy día estamos trabajando en el Cajón del Maipo, en el Parque Arenas principalmente, un poquito más abajo del glaciar El Morado. Parte de la decisión tiene una relación con el estudio de las condiciones. Entonces, ahí estudiamos particularmente las distintas variables y definimos que era un lugar apropiado. Adicionalmente, el parque, que es un parque privado, nos abrió las puertas y nos dijo: “Si hay innovación, si hay conservación, súmense”. Se juntaron los mundos para poder trabajar en un lugar idóneo, cerca de un glaciar, para poder trabajar, y para poder desarrollar. Hoy día nosotros vemos que este es nuestro laboratorio de alta montaña. Eso nos tiene muy contentos, porque hemos ido aprendiendo todos estos años en el sitio. Tener 5 años de datos en un mismo espacio también es muy relevante. Son muy conocidos también los desafíos que tiene la Cuenca del Maipo. Hoy día buscar y desarrollar soluciones, es parte de lo que estamos haciendo. Tiene mucho sentido en lugares de alto estrés, como el Cajón», afirma Goldschmidt.

«Cuando nosotros vimos una foto de una estupa de hielo en un lugar que era muy parecido al Cajón de Maipo, fue como: “Oye, esto es increíble, lo queremos hacer, lo queremos hacer en Chile”. Imagínate, puede ser una gran solución para la crisis que estamos viviendo. Nosotros tenemos una tremenda cordillera, y hay muchos puntos donde nosotros podemos hacer esto. Entonces, después de eso, nosotros empezamos a hacer nuestras pruebas. Nos dimos cuenta de que existen condiciones que se dan que son muy complejas, por ejemplo, que se nos congelara la cañería. Entonces, ahí empezamos, a través de la observación, a ver cómo mejoramos esto, cómo hacemos que este hielo dure más, cómo hacemos que haya una mayor cantidad de hielo», relata Soto por su parte.

Además de validar su funcionamiento en el Cajón del Maipo, el equipo espera que esta tecnología pueda adaptarse a otras regiones del país, como Antofagasta, donde podría ser aplicada no solo en el abastecimiento de agua para consumo humano, sino también como soporte para la agricultura local.

«Estamos desarrollando un modelo para poder entender en qué otros lugares podemos escalar esto. Tenemos reconocido algunos puntos en Coquimbo, hay algunos puntos también en el sur de Chile, pero lo que queremos hoy día es entender, tener un muy buen modelo, como para poder escalarlo, y hacerlo funcionar en otros lugares. Acá la idea de este proyecto también siempre ha sido desarrollar una tecnología social para que las mismas comunidades lo operen. Definitivamente, vemos que hay una buena oportunidad en nuestro país para poder recomponer ecosistemas a través de tecnologías como esta», apunta Soto.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos