-

Más de 11.000 años de historia vegetal: La expedición femenina que busca anticipar el futuro de la flora polar

13 de febrero, 2026 -

Día de los Enamorados | ¿Por qué nos besamos? Estudio sugiere que el gesto nació en ancestros de los grandes simios

13 de febrero, 2026 -

Santiago es un mosaico verde: estudio revela la curiosa distribución de la flora en la capital

13 de febrero, 2026

¿Escuchaste a un pajarito? Guía para reconocer aves de Chile por sus cantos y vocalizaciones

Estamos acostumbrados a escucharlas cada día, pero probablemente no sabemos identificarlas solo al oírlas. Hablamos de las aves cantoras, aquellas tan comunes en la ciudad y otros sectores, que son parte del paisaje sonoro de donde vivimos. En esta nota, junto a cinco investigadores y observadores de aves, nos adentramos en las vocalizaciones de las aves y los secretos de sus cantos. Ellos nos entregan algunos tips e información relevante para entrenar una habilidad que nos trae beneficios a la salud.

Imposible.

No se tocan,

se oyen

como un celeste

susurro o movimiento,

conversan

con precisión,

repiten

sus observaciones,

se jactan

de cuanto hacen,

comentan

cuanto existe,

dominan

ciertas ciencias

como la hidrografía

y a ciencia cierta saben

dónde están cosechando

cereales.

Extracto Oda a Mirar Pájaros – Pablo Neruda

Un pequeño chincol se posa en una reja de un parque urbano en Santiago. Es fácil reconocerlo, con su cabeza rayada, pequeño tamaño y alas pardas. Muy decidido, pareciera anunciarse con un particular canto que lo ha hecho tan famoso por su similitud -ante algunos oídos- a la pregunta: ¿Has visto a mi tío Agustín? Un poco más lejos un zorzal busca su alimento en medio del pasto, haciéndose notar con otros sonidos cortos y decididos; mientras que un escurridizo chercán comunica un trino que hace sentir como que uno está flotando.

Todas estas aves forman parte del paisaje sonoro de las ciudades de Chile. Se les denomina “aves cantoras” al ser parte del orden de las Passeriformes, el más grande del mundo. De hecho, se estima que dos de cada tres especies de aves son de este orden. En Chile son parte de las más comunes de ver en espacios urbanos y habituados por el humano.

“Las aves pueden tener un variado repertorio de vocalizaciones, de las cuales solo algunas son consideradas cantos. Usualmente se entiende por canto aquellas vocalizaciones más complejas y fuertes, que tienen como propósito la atracción de una pareja o marcar territorio para mantener alejados a individuos del mimo sexo. Esta distinción en muchas especies es bastante evidente, pudiendo diferenciar los cantos fácilmente, respecto de un conjunto de otras vocalizaciones denominadas llamadas, que son más cortas y simples”, explica Ivo Tejeda, presidente de la Red de Observadores de Aves de Chile (ROC).

De esta forma, dentro de las vocalizaciones de las aves están los cantos, que son sonidos más complejos, con elementos y notas que les dan estructura. Por otro lado, existen los llamados de contacto, reclamos o solicitudes de alimento, los que van variando según el ave.

En este artículo, consultamos a diversos expertos para comprender qué hay detrás de aquello que escuchamos en las llamadas aves cantoras, para luego escuchar a algunas de las aves que solemos ver más en Chile; así como algunos tips para salir a reconocerlas usando el oído.

De dónde surgen las vocalizaciones

Todas las aves del mundo tienen siringe, un órgano vocal que se ubica en la base de la tráquea, cerca del corazón. En particular, los sonidos son producidos en las paredes de la siringe, donde unas láminas membranosas adheridas a anillos mineralizados modificados vibran, produciendo el sonido.

“La siringe es como el órgano análogo a nuestra laringe”, explica Jorge Ruiz, director de la Estación Experimental Quempillén, ornitólogo e investigador del Bird Ecology Lab de la Universidad austral de Chile. “La siringe está en la parte más posterior a la tranquea de las aves, donde se dividen los bronqueos. Tiene una estructura ósea con unas membranas timpaniformes, que son membranas muy delgadas que con la vibración o contracción muscular pueden producir una gran diversidad de sonidos”.

Las paseriformes son las aves que tienen más desarrollado este órgano. Es por ello que se les considera, por excelencia, las aves cantoras del mundo. “Al igual que en los humanos, las aves vocalizan para transmitir información, es su forma más efectiva de comunicarse con su entorno. Dentro de la gran diversidad de aves en el mundo, hay un grupo en particular en donde la siringe, y con esto las vocalizaciones, ha evolucionado a un nivel de complejidad tan elevado que son capaces de producir vocalizaciones muy complejas en términos de tipos de elementos, ritmos, e intensidades. Este grupo son las paseriformes, las que poseen siringes con múltiples músculos que permiten modificar el flujo de aire, y las vibraciones, a través de esta estructura, generando sonidos más complejos”, dice Heraldo Norambuena, biólogo e investigador del Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás.

Algunos autores las dividen en dos subórdenes, los oscines (Passeres) y suboscines (Tyranni), que se diferencian por la complejidad de la sirige. Las oscines tienen una siringe mucho más compleja, teniendo más posibilidades vocales. Norambuena apunta agrega que pueden mover de forma consciente su siringe para generar sonidos más complejos o imitar otros del entorno. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a los chincoles, zorzales, golondrinas, cometocinos, loicas y chirihues, entre otros. Estas aves suelen aprender sus cantos de un tutor. Por otro lado, los suboscines tienen una siringe más simple. Dentro de este suborden, están los churrines, mineros, tijerales, cachuditos y la rara, entre otras.

“Hay algunas aves que tienen solo un canto bastante básico y lo aprenden en los primeros meses de desarrollo junto a los adultos, y luego lo repiten. Hay otras que son capaces de aprender nuevos sonidos constantemente. Por ejemplo, el zorzal es un ave capaz de imitar sonidos de otras especies como los que hace el pitío. Entonces pareciera que hay un aprendizaje que va avanzando durante el proceso del desarrollo de esa ave (…). Esto se ha estudiado, pero hay mucho que se desconoce”, explica Danae Garrido, educadora ambienta, especialista en avifauna, fotógrafa naturalista y miembro de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC).

También es importante tener en consideración que, si bien estas aves generan una sofisticada forma dentro de sus vocalizaciones, hay otras que también se comunican de otras formas, como despliegues visuales, mostrando sus plumas o desarrollando movimientos que podrían parecer bailes. Esas aves han evolucionado para tener otras formas principales de comunicación, teniendo un canto más sencillo o simplemente no ocupándolo.

“Hay aves que no son paseriformes, por ejemplo, los carpinteros, que usan otras estructuras de cuerpo para emitir sonidos. Por ejemplo, el drumming o tamborileo. El carpintero gigante hace una cosa y el carpinterito otra, que no son cantos, pero sí formas de comunicarse. La becacina hace unos despliegues reproductivos subiendo. El macho sube mucho y cuando baja hace un sonido como cortar el viento (…). Las paseriformes tienen mayor complejidad en sus cantos, pero no es que las otras aves no vocalicen. Loros y búhos vocalizan, pero sin tanta complejidad”, explica Tomás Altamirano, director de conservación de la Fundación Mar Adentro.

Las aves en la ciudad

En el mundo se estiman cerca de 6.500 especies de paseriformes, siendo las más abundantes en diversos ambientes de la Tierra. Son diversas, abundantes y cosmopolitas, encontrando su hábitat en espacios habitados por el humano. Así, están dentro de las aves que más vemos en la ciudad. Y comprenden parte importante del paisaje sonoro de los entornos urbanos. No es raro salir de los hogares y ver a los zorzales en los árboles cercanos, a los mirlos y diucas en grandes grupos o a las cachuditos volar sin que los notemos tan fácilmente.

Sin embargo, cuando son escuchados, no solo emiten cantos, sino los conocidos como llamados. Los primeros son más largos y elaborados; mientras que los segundos son más simples y específicos.

“La función del canto es principalmente indicar la presencia para la defensa territorial y la atracción de pareja. Para ello, existe evidencia en distintos estudios con varias especies. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre los significados de las vocalizaciones es muy limitado, y hay muchas otras funciones de comunicación de las que sabemos poco. Por ejemplos, las llamadas pueden ser usadas para establecer contacto entre individuos de una misma bandada, alertar de depredadores, llamar a los padres, indicar disponibilidad de alimento, etc. Algunos estudios sugieren que pequeñas variaciones en llamadas que tienen aparentemente una estructura simple, pueden indicar mensajes específicos (por ejemplo, alguna característica de un depredador en el caso de una llamada de alerta)”, asegura Ivo Tejeda, presidente de la Red de Observadores de Aves de Chile (ROC).

Los cantos, por lo tanto, suelen ser más escuchados en época reproductiva. Es decir, en primavera. Esto está influenciado por la luz del entorno, según dice Norambuena: “esto estimula la actividad vocal de las aves a través de su glándula pineal. Mientras más luz, mayor actividad local. En el otoño e invierno la luz decae, por lo tanto, la actividad vocal de las aves se reduce”.

De esta forma, el entorno también influye en el canto de las aves. Estar en espacios sonoros, como los asentamientos urbanos, puede generar ciertas alteraciones en algunas especies. De hecho, hace un tiempo se difundió la noticia de que el zorzal colorado de Argentina (Turdus rufiventris) canta antes durante su periodo reproductivo por la contaminación lumínica LED y sonora por el tránsito de vehículos. De hecho, en general los zorzales suelen cantar mucho más temprano.

“El impacto del ruido de la ciudad en las aves se está estudiando mucho y claramente hay cambios importantísimos en el tipo de canto que están desarrollando en general. Hay mucho ruido y muchas aves están aumentando el volumen de su canto o utilizando cantos con tonos más altos para ser detectados por sus congéneres”, puntualiza Jorge Ruiz. “Hay cambios importantes en términos de vocalizaciones y debemos ver qué impacto tiene eso a futuro. Las ciudades han hecho cambiar conductas y rasgos de vocalización. Lo claro es en el volumen y la frecuencia”, dice.

Por su lado, Danae Garrido, de la ROC, ejemplifica con el chicol, una especie común tanto en zonas urbanas y rurales, que se caracteriza por la variación de los cantos según el lugar en el que habitan. “Se ha estudiado a las poblaciones de distintas latitudes y altitudes. Dentro de eso, se ha presentado que no solo varía su canto según el país, sino que también en contextos rurales y urbanos, generando una vocalización con sonidos que compiten con el sonido ambiente. Así, tienen grados de adaptación a ese tipo de ambientes a pesar de la competencia sonora. No se relaciona con humanos, sino que también la presencia de especies invasoras en mayor cantidad, como los gorriones en la ciudad”.

¡A escuchar aves!

Los cantos de las aves son especialmente relevantes en el ecosistema. “Son útiles para reforzar los lazos de pareja, por ejemplo, el canto estimula procesos fisiológicos ligados con la producción de los gametos y la reproducción en las aves. También son importantes para evitar conflictos físicos entre aves territoriales de la misma especie (…). Pero los cantos también tienen un rol en los paisajes sonoros de los ecosistemas, el mundo natural no sería lo mismo sin sonidos, y los cantos de las aves son el principal componente de las biofonías o sonidos de la naturaleza. Estos sonidos nos estimulan, relajan y nos conectan con nuestro entorno, el mundo no sería tan fascinante sin los sonidos naturales y particularmente los de las aves”, comenta Heraldo Norambuena.

En 2022, un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports llegó a la conclusión de que ver u oír aves cotidianamente beneficia la salud mental de las personas. Los aportes no solo eran para la población en general, sino que también para personas con depresión y otras afecciones de salud mental. El aprender a reconocerlas podría ser un complemento.

“Yo diría que lo primero es saber que identificar aves por su canto es un desafío muy bonito para considerar. Pasa que en un espacio como el bosque es difícil ver las aves, entonces sin saber identificarlas por sus cantos es muy difícil saber con qué nos rodeamos. Es un proceso de aprendizaje constante que te lleva a abrir los sentidos de la realidad”, comenta Danae, de la ROC, quien agrega que el primer lugar para empezar es en el patio o lugares cercanos al hogar, al estar más familiarizados con ellos.

También hay que estudiar, primero para aprender a reconocer las aves visualmente y luego establecer los vínculos entre la especie y el canto. Para Tomás, se trata de cerrar los ojos y focalizarse en la audición: “Hay que ver, por ejemplo, si puedes detectar distintas especies. Parte una, siguen varias juntas, entra otra, etc. Hay muchas aplicaciones para eso, y también está la práctica. Al final uno hace automático el reconocimiento«.

Dentro de las herramientas de campo existentes digitales está la app Merlin (que reconoce cerca del 30% de las aves chilenas), o las miles de grabaciones disponibles en las plataformas eBird y Xenocanto. Sin embargo, también se trata de observar, escuchar y estudiar.

“Yo soy pajarero desde niño y creo que lo principal es salir sin las herramientas tecnológicas de ahora. Ojalá con guía de campo y binoculares. Sobre todo, para impregnarse de lo que vemos. Creo que el tip principal es mucho terreno, respeto y código de conducta, de no acercarse mucho, no producir ruido. Hay periodos del año que son mejores, como la época reproductiva. Uno tiene que escuchar el canto, ver el ave cantando, relacionando; tener actividad de campo. Lo fundamental es improntarse y aprender los cantos”, comenta Jorge.

Por otro lado, grabar ayudará después a identificar e ir generando registro de las aves. El compartir los audios genera también una red de colaboración con otros amantes de las aves, haciendo verdaderas bitácoras auditivas. Además, uno va entrenando un oído que, por ejemplo, ayuda a identificar aves de forma onomatopéyica o por asociaciones auditivas, como el llamado al tío Agustín del chincol. Saber el hábitat también ayuda, así como la distribución de cada especie.

«Y por último una idea que me quedó dando vueltas. «Para estas aves hay otro tema a considerar para aprender a identificarlas. No solamente quedarse con el sonido, siempre considerar por ejemplo el hábitat , sus comportamientos: tordos, jilgueros y mirlos en general se mueven en grupos, cachudito, chincol, cometocino, rara en general vocalizan desde matorrales o árboles pues ahí se alimentan, las tencas y loicas suelen percharse en cables, postes, barandas y vocalizar desde ahí. Y las golondrinas en general se perchan en cables y vocalizan también en vuelo. Entonces sumar el factor, hábitat y comportamiento ayuda mucho a distinguirlas», dice Danae.

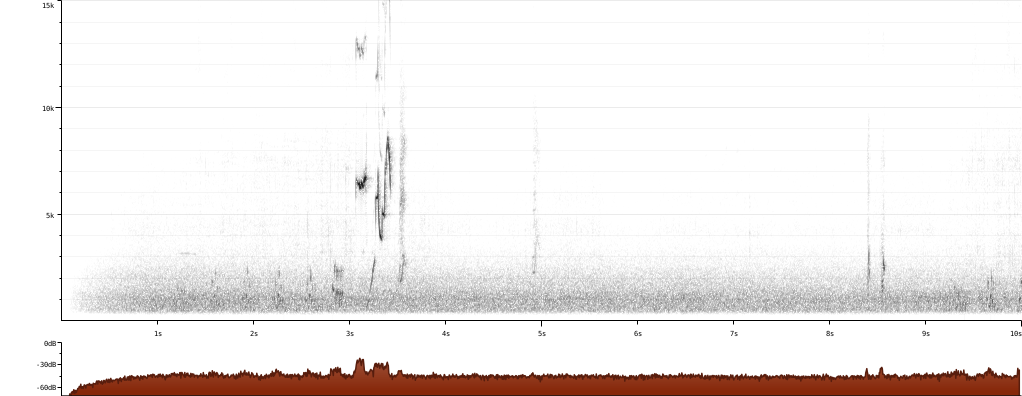

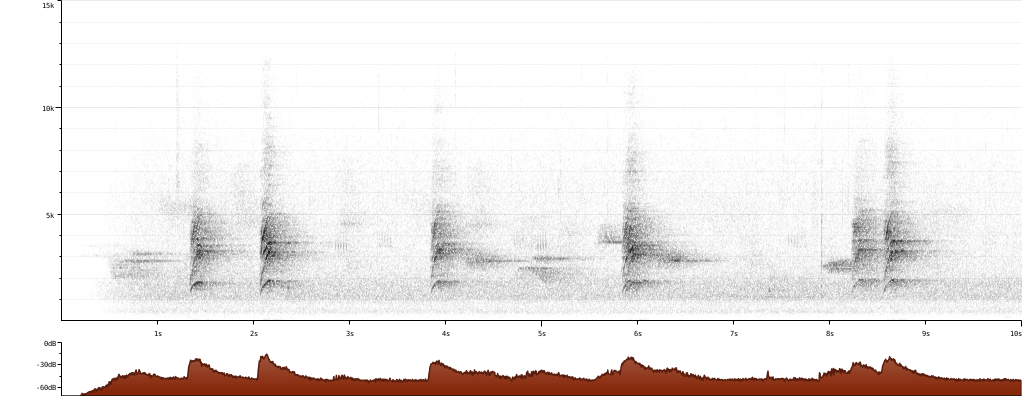

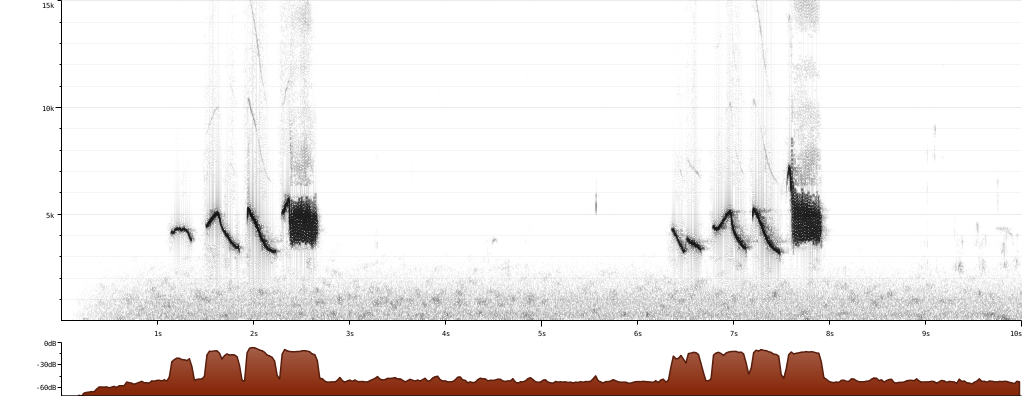

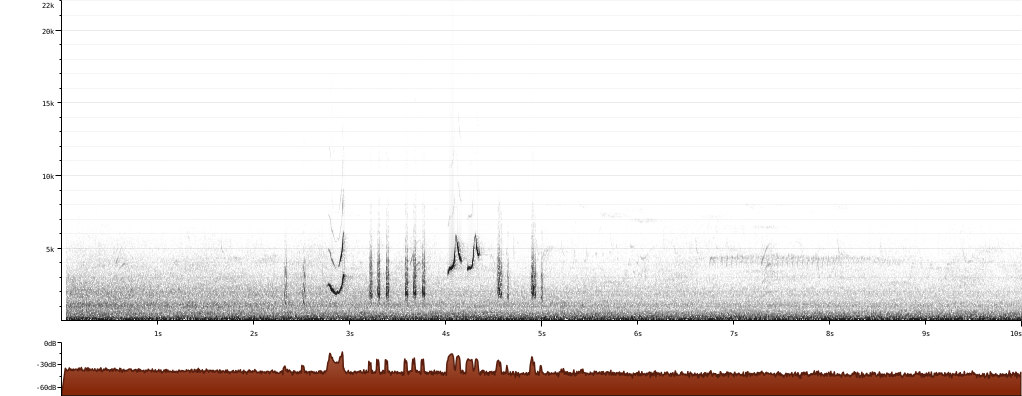

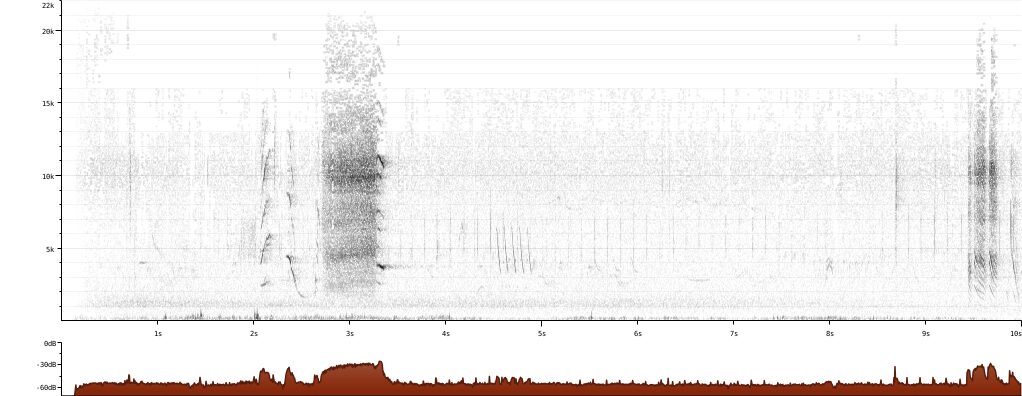

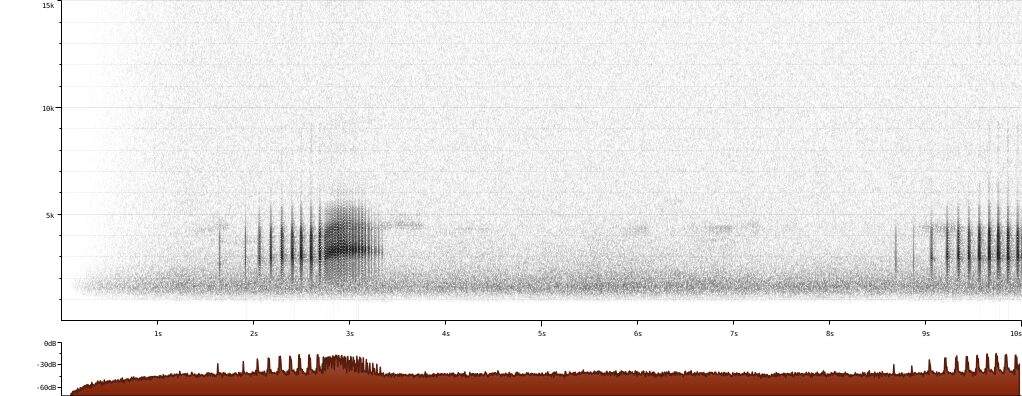

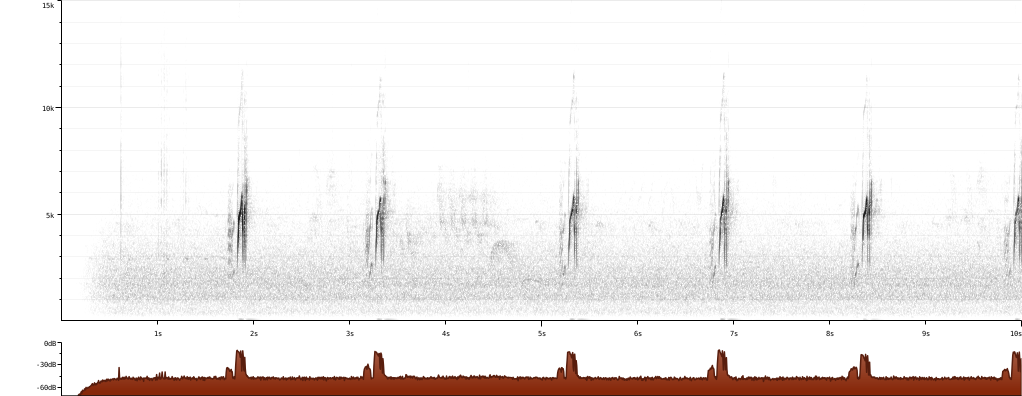

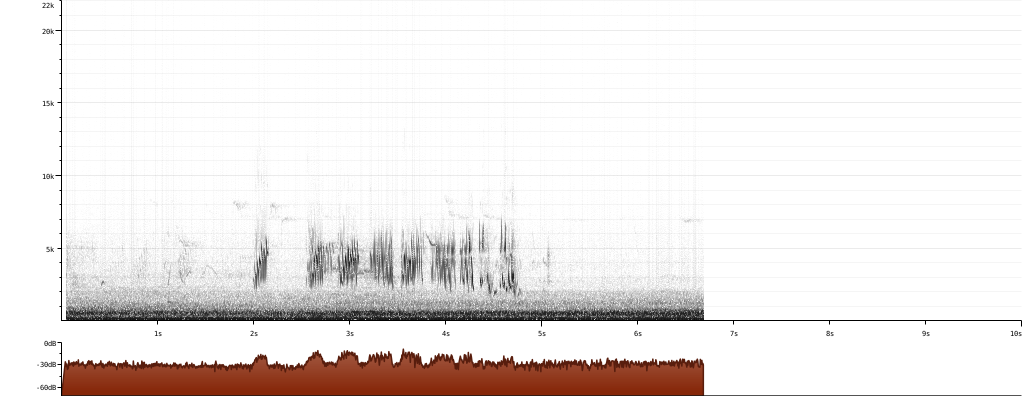

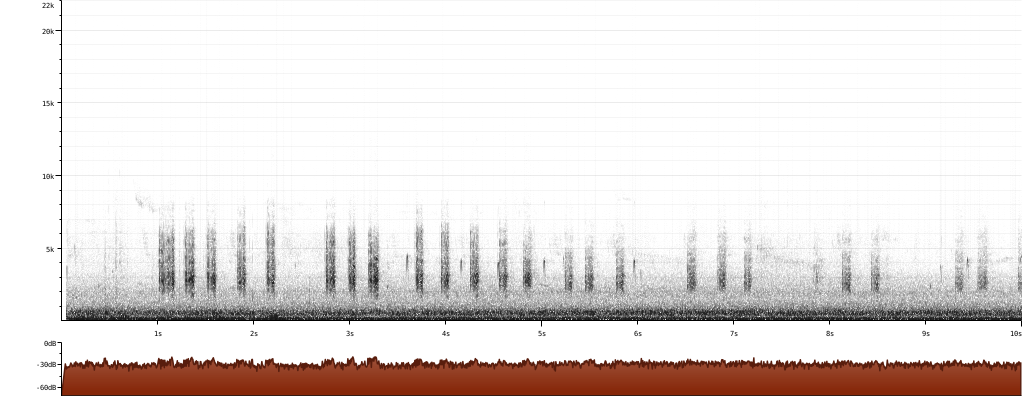

“Uno va asociando según como le suenan a cada uno también. No sé, a mi me pasa que el diucón se escucha como una gota de agua que cae. Yo enseño así como los aprendí. Es difícil explicar los sonidos. Pero también es una meditación, es algo lindo”, comenta Danae, añadiendo que los sonogramas también ayudan para interpretar lo que uno escucha.

“Es como si estudiáramos un nuevo lenguaje, hay que estudiar el lenguaje de las aves”, dice Heraldo Norambuena, “como humanos nuestra identificación del entorno esta sesgada por la vista, pero hay que entrenar el oído”. En este sentido, también hay que hacerlo de una forma ética, sin perturbar a las aves ni sus actividades: “Por ejemplo, si usamos playback estimularemos la defensa territorial y eso significa un gasto energético para el ave. El uso de playback debe ser utilizado solo en contextos justificados como investigaciones científicas”.

Aves cantoras que solemos ver en las ciudades de Chile

Mirlo (Molothrus bonariensis)

Extensamente distribuida en el sur de EEUU, el Caribe y Sudamérica. En Chile, está desde la Región de Atacama hasta la Región de Aysén, con mayor presencia entre Atacama y Los Lagos. Hay un registro en Aysén.

Habita en campos abiertos, lechos de ríos, terrenos cultivados y ciudades. Jaramillo en la guía Aves de Chile lo describe entre los 0 – 2000 msnm. También hay registros sobre los 3.200 msnm.

Tiene un canto de cortejo que consiste en tres o cuatro notas bajas de ronroneo «burbujeante» seguidas por por series de notas cortas. Las hembras vocalizan generalmente cuando inician el vuelo, realizando un sonido similar al de una matraca. Otro sonido común de escuchar es el de alarma, con un silbido descendente prolongado.

Zorzal (Turdus falcklandii)

Es una de las especies de aves que más vemos en los jardines y plazas de las ciudades. Se ha adaptado a lugares intervenidos antrópicamente. Su dieta se compone de frutos nativos, larvas de insectos, gastrópodos, lombrices y semillas. Muy eficiente en la dispersión de semillas. Sus nidos pueden ser parasitados por mirlos. Adultos se forman en grupos pequeños y se registran individuos solitarios.

Amplia distribución en Chile y Argentina. Se ha registrado entre la Región de Atacama y la Región de Magallanes y Antática Chilena.

Áreas abiertas a semiabiertas, pastizales, bordes de bosques, jardines, plazas y huertos. Su hábitat se ha descrito entre los 0 – 3000 msnm.

El macho canta silbado, lento y melódico. Cada uno tiene su propio repertorio y el comportamiento del canto depende del nivel de excitación del ave. Hay cantos leves, fuertes y suaves. Asimismo, el zorzal tiene un repertorio de llamadas que utilizan en varios contextos: de contacto, de alarma, miedo, acoso, largas, pedir comida, vuelo y de parloteo.

Chincol (Zonotrichia capensis)

Suele observarse en parejas o grupos, alimentándose preferentemente en el suelo. También se le ve a saltitos por el suelo. Su canto varía de norte a sur. Omnívoros, construyen nidos con forma de taza a nivel de suelo o arbustos de poca altura.

Es común y abundante en Sudamérica, desde el sur de México hasta Cabo de Hornos. En Chile está desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes.

Distintos ambientes, incluyendo zonas hiperáridas y altas latitudes. Puede enfrentar condiciones ambientales muy variadas. Se ha propuesto que habitan hasta los 4.000 y 4.500 msnm.

Se conoce por un canto similar a: ¿Has visto a mi tío Agustín?». Es un canto de tres notas, que puede presentar variaciones según la región en que habita. Según Birds of the World, es una de las principales especies estudiadas para apoyar la hipótesis de adaptación acústica.

Tenca chilena (Mimus thenca)

Característica por su postura erguda. Macho y hembra construyen su nido en forma de copa, escondido entre los arbustos o árboles de mediana altura. Suele estar sola en parejas. Captura insectos en el suelo, sumando frutos, semillas y pequeños reptiles a su alimentación.

Ave común de la zona mediterránea de Chile, desde la Región de Atacama hasta Los Lagos.

Parques urbanos, humedales, zonas de matorral abierto, ladera de cerros, campos de cultivo, pastizales, jardines. Son frecuentes en jardines y parques. Habita desde el nivel del mar hasta los 2.500 msnm.

Tiene un repertorio de cantos en el que también imita a otras especies de aves. Canta en todas las estaciones del año. Es un canto con una «serie de notas y frases repetidas, dulces y variables, intercaladas con sonidos de cacareo más roncos o guturales». Suelen vocalizar perchadas en arbustos y postes.

Tordo (Curaeus curaeus)

Social, se le suele ver en pequeñas y bulliciosas bandadas de entre 6 a 20 individuos moviéndose y alimentándose en el territorio. Consume semillas, invertebrados acuáticos, pequeños roedores, larvas de polillas, huevos de aves y polillas, frutos y nectar de especies nativas, etc.

Solo está en Chile y Argentina. En Chile, su rango se extiende entre Atacama y Cabo de Hornos, en la Región de Magallanes.

Ambientes abiertos, como laderas, bosques, campos agrícolas, parques, jardines, ciudades. También en orillas de lagos y playas. Habita desde el nivel del mar hasta los 2.500 msnm.

Bullicioso. Se ha descrito su canto como un gorgeo de notas metálizas y agudas. Es una repetición lenta de trinos y silbidos mezclados con una llamada. Hacen mucha llamada y canto en grupo.

Rara (Phytotoma rara)

Pueden estar solas, en parejas o pequeños grupos familiares dispersos. Construyen nidos en forma de taza ocultos en el follaje. Se posan en árboles, arbustos o postes, rara vez están en el suelo. Se alimentan de hojas, brotes de árboles y gramíneas.

Está en Chile y Argentina. En Chile, desde la Región de Atacama hasta la de Magallanes.

Variados ambientes, incluyendo parques urbanos, jardines, bordes de bosques, campos agrícolas y valles de la precordillera. Está desde el nivel del mar hasta los 2.300 msnm

Vocalización muy característica, con un sonido mecánico, que tiene notas iniciales que acelera subiendo volumen y ligeramente su tono. Como la cuerda de un antiguo despertador.

Cachudito (Anairetes parulus)

Muy activo. Puede verse en parejas o grupos familiares. Fuera de la época reproductora puede estar entre 4 y 6 aves. Recorre la corteza de los árboles desde la base y también está en arbustos buscando insectos. De igual forma, se le puede ver a veces en el suelo.

Muy extendida en el oeste de Sudamérica, desde el sur de Colombia hasta Chile y Argentina. En Chile, está desde el sur de Antofagasta hasta la isla Navarino, en la Región de Magallanes.

Está presente en una diversidad de hábitats. Es posible verlo en parques y jardines, así como en bordes de bosques y matorral. Se le puede ver hasta los 2.000 msnm.

Vocaliza un reclamo de trino corto y ascendente. También tiene un trino agudo, descendente y sonoro. Canta repitiendo.

Golondrina chilena (Tachycineta leucopyga)

A menudo está en bandadas, en especial fuera de la época reproductiva, cercanas al agua dulce o cerca de nidos de insectos. Eficiente cazadora de insectos voladoras. Nidifican en cavidades como aleros de casas, árboles o nidos antiguos de otras aves.

Distribuida ampliamente en el cono sur de Sudamérica. En Chile, está entre las regiones de Atacama y de Magallanes.

Ambientes asociados al agua, como humedales o embalses. También se ve en parques y jardines Llega hasta los 2.500 msnm, describiéndose también entre el nivel del mar y los 4.000 msnm.

Ambientes asociados al agua, como humedales o embalses. También se ve en parques y jardines Llega hasta los 2.500 msnm, describiéndose también entre el nivel del mar y los 4.000 msnm.

Tiene gorjeos variados y «líquidos». Se ha descrito con 3 o 4 gorgeos agudos seguidos de 2 más graves. También se conoce su llamada.

Chercán (Troglodytes musculus)

Se le puede ver solo, en pareja o pequeños grupos. Muy activo y bullicioso, también es un poco trepador. Construye sus nidos en cualquier cavidad, como huecos de árboles, construcciones, techos, tuberías o nidos de otras aves. Sus cantos los envía desde una percha. Se alimenta de insectos.

Está en todo Sudamérica, desde el sur de México. En Chile, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes.

Está en cualquier lugar con matorrales o arbustos donde refugiarse. Se le ve en bordes de bosques, parques urbanos o matorral costero. Vive en el follaje de árboles y matorrales, pero se le puede ver en el suelo. Se les describe hasta los 3.500 msnm.

Se sugiera que existen dialectos y un proceso de aprendizaje por imitación vocal. De trino rápido y variado, que termina con una nota acentuada y ligada. Tiene una vocalización de reclamo que incluye gorjeo nasal y nota áspera. Se describen distintos tipos de llamadas, de mayor y menor duración. El canto es complejo y variable en los machos, distinguiendo dos partes. Ellos cantan desde el comienzo de la temporada reproductiva.

*La información de las aves y cantos, se reunió en: Birds of the World / Red Observadores de Aves / avesdechile.cl / Aves de Chile (Jaramillo, 2003)/ Atlas de Aves Nidificantes de Chile/ Aves de Chile, sus islas oceánicas y Península Antártica (Couve, Vidal y Ruiz, 2016).

Veronica Droppelmann A.

Veronica Droppelmann A.