-

Más de 11.000 años de historia vegetal: La expedición femenina que busca anticipar el futuro de la flora polar

13 de febrero, 2026 -

Día de los Enamorados | ¿Por qué nos besamos? Estudio sugiere que el gesto nació en ancestros de los grandes simios

13 de febrero, 2026 -

Santiago es un mosaico verde: estudio revela la curiosa distribución de la flora en la capital

13 de febrero, 2026

Escuchar profundamente: El vínculo entre una machi y tejedora mapuche y una científica filipina-chilena en la protección de la biodiversidad al sur de Chile

Entre los ríos y montes del Wallmapu, la machi Patricia Huinca y la científica Mónica Ortiz han tejido una amistad que trasciende fronteras culturales y disciplinares. Desde el diálogo entre el conocimiento ancestral mapuche y la ciencia ecológica, ambas mujeres exploran nuevas formas de escuchar la naturaleza y sanar los vínculos entre territorio, espiritualidad y biodiversidad. Su historia, plasmada en una publicación científica internacional, invita a “ver con los dos ojos” y reconocer que la verdadera conservación comienza en el respeto y la reciprocidad con la Tierra.

En el corazón del Wallmapu, en la comuna de Cholchol, región de La Araucanía, se teje una historia que entrelaza la espiritualidad ancestral, la ciencia ecológica y la resistencia territorial. Se trata del encuentro entre la machi Patricia Huinca, autoridad espiritual mapuche, y un grupo de ecólogos y científicos liderado por la Dra. Mónica Ortiz, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y académica de la Universidad de Concepción.

Este diálogo, el cual comenzó en Conguillío en el marco del taller internacional de ecología ANdiNA 2024, se fue intensificando y dio forma a una amistad fortalecida, y a un artículo científico llamado «Listening Deeply to Indigenous People: A Collaborative Perspective and Reflection Between a Mapuche Machi and Ecologists», publicado recientemente en la revista Ecology and Evolution, el cual ha sido una pieza pionera de coautoría entre comunidades indígenas y científicos que busca repensar los vínculos entre conocimiento tradicional y académico. El artículo publicado denuncia los impactos de proyectos hidroeléctricos y forestales en el Wallmapu, especialmente en la cuenca del río Truful-Truful. Link del artículo

Un encuentro inesperado que cambió rumbos

«Nuestro encuentro fue casual», cuenta la machi Patricia. «Me contactaron para participar de este encuentro pues podría ser interesante, partí sin saber con quién me reuniría». Lo que nació como una invitación espontánea se transformó en un vínculo profundo, «fue como un flechazo. Sentí que nos conocíamos de toda la vida, ella era muy cercana en todo momento» destacó la machi.

El taller en el Parque Nacional Conguillío, reunió a científicos de más de 15 países y a la autoridad mapuche local. Fue allí donde comenzó un diálogo con Mónica Ortíz que continúa hasta el día de hoy y que ha derivado en la invitación a su casa para tejer profundas conversaciones, en base a la confianza mutua. «Escucharlos hablar de ecología y biodiversidad, eran temas muy cercanos a nosotros. Quise dar a conocer la realidad de este lado del territorio y la región, pues era muy diferente defendiendo la ecología, quería que se visibilizara lo que vivimos a diario, en ese minuto estábamos luchando con una empresa frutícola, pues querían intervenir el único río que nos aporta agua, y que vivimos de ella», explica la machi, quien vio de este encuentro una oportunidad para compartir la problemática. “Sentí que desde afuera nos podrían escuchar más, lamentablemente en nuestro país no existe esa escucha ni apertura para conversar desde el estado, así es que fue interesante escucharlos y dar mi versión de lo que sucede”, señaló.

Desde la visión de la científica filipina-chilena radicada hace más de tres años en Chile, Mónica Ortíz, el trabajo desde las ciencias debe ser cercano a la realidad de las comunidades indígenas. “A través de los diversos ámbitos de la conservación, los pueblos indígenas, sus formas de vida y sus conocimientos ayudan a proteger la naturaleza. Los Conocimientos Ecológicos Indígenas -TEK, en inglés: Traditional Ecological Knowledge- protegen ecosistemas y mejoran la biodiversidad”, destacó la investigadora quien participa de diversos encuentros científicos internacionales de gran envergadura -como las COP e IPCC-. Entre los múltiples beneficios de esta relación existe evidencia de la mantención de servicios ecosistémicos y prevención de invasiones biológicas, además 7,8 millones km² (20,7%) de tierras indígenas están en áreas protegidas (≈40% del total mundial) y las tierras manejadas por pueblos indígenas poseen mayor biodiversidad y bosques más intactos. Además, en Chile, las Áreas Marinas Indígenas promueven la sostenibilidad oceánica y protegen comunidades pesqueras.

A pesar de que se ha trabajado en diversos intentos para “integrar” mejor los saberes indígenas y las ciencias ecológicas occidentales, las asociaciones entre estas comunidades son complejas debido a los desequilibrios de poder, la desconfianza, los diferentes objetivos y las injusticias del pasado y presente hacia los pueblos indígenas, sus territorios y sus cuerpos, como es el caso del Wallmapu.

Según la machi Patricia Huinca, este apoyo entre las dos consistió en creer en la otra y en el dolor que sentían a través de su trabajo, “en decir vas a poder sacar tu voz y no encontrarte con las puertas cerradas. Sentí que abrí una puerta en ella, la solución que buscamos será para el futuro de otras generaciones, con la seguridad de que hubo mujeres que lucharon por esto, al igual que ustedes como científicas y comunicadoras lo hacen a través de su trabajo. Las transformaciones profundas llevan tiempo. Aquí, el tiempo es largo y lento. Hablamos de los sueños como esos pequeños instantes que vivimos internamente, pero que en realidad son muy amplios. En una película, un sueño puede durar solo dos o cinco minutos, pero en la vida real, para que algo suceda -para que una historia completa se desarrolle- puede hacer falta una película entera de dos horas”, destacó. Así es el cambio, puede parecer lento, pero está lleno de significado y posibilidades.

Espiritualidad y ciencia: ver con dos ojos

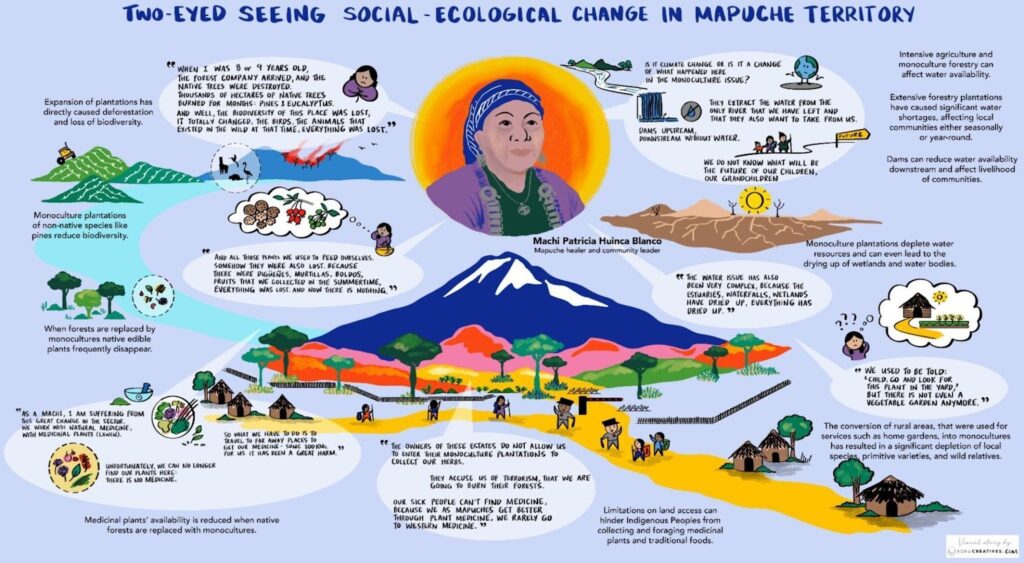

El artículo publicado recientemente recoge el principio de Two-Eyed Seeing “Ver con los dos ojos”, una metodología que propone combinar el conocimiento indígena con el científico, reconociendo la validez de ambos. «Nos dimos cuenta de que juntas podríamos comprender mejor los cambios socioecológicos», señala la Dra. Ortiz. Para la machi Patricia Huinca, ese conocimiento está vivo, «todo lo que vivimos hoy día tiene relación con nuestra desconexión con la naturaleza. El espíritu se debilita cuando no tiene agua, aire, plantas. Cuando no se escucha el río o las aves, en esos lugares es donde te puedes recargar nuevamente de energía y conectarte. Como machi ayudo a conectar a la persona con su espíritu». La autoridad ancestral, iniciada hace poco más de dos años en su rol espiritual, ha atravesado un viaje de reencuentro profundo con sus ancestros y con el territorio. «Ser machi es volver a aprender, volver a nacer», confiesa.

Ese camino ha transformado profundamente su autopercepción y sus vínculos, permitiéndole abrirse a nuevas oportunidades y encuentros con diversas culturas, así como con líderes y lideresas espirituales de distintas regiones. Recientemente, ha compartido su visión como machi y su recorrido como tejedora en espacios internacionales como Colombia, durante el Hatun Tinkuy 2025, un encuentro sagrado celebrado en Santa Marta que reunió a guardianes de la sabiduría ancestral para fortalecer la conexión con la Madre Tierra, transmitir el conocimiento ancestral a las nuevas generaciones y tender puentes entre las culturas indígenas y la ciencia moderna, promoviendo la sanación colectiva y el bienestar global. También participó en Berlín, donde viajó junto a una comitiva para interactuar con más de 100 piezas mapuche en el Museo Etnológico, en un gesto político y espiritual de restitución simbólica del kimün -sabiduría- en contextos coloniales. Asimismo, estuvo presente en Ibiza, durante el Ibiza Tanit Festival, un encuentro internacional que conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena con un homenaje a las mujeres originarias, destacando su papel como guardianas de la tradición y la paz, y presentando el Tejido Arcoiris por la Paz, una obra mapuche traída desde Chile como símbolo de unión y resistencia cultural.

En ese sentido, luego de largas conversaciones junto a la científica Ortíz, quisieron documentar las transformaciones en su territorio basadas en sus experiencias y tejer su visión con la ecología occidental. No validar, sino tejer. “El concepto de ver con los dos ojos Etuaptmumk -Mi ´kmaw- ofrece una visión indígena de ver con diferentes formas de conocimiento y abrir la posibilidad de múltiples formas de saber, una pluralidad de conocimientos”, destacó Mónica. No por casualidad, la Machi Patricia es una tejedora, quien participó en el telar mapuche más largo del mundo con 500 mujeres, 1km de saberes ancestrales donde plasmaron el arcoíris, el relmu, un símbolo de unión, “no importa si una mujer está en Europa o en el sur de Chile, si siente dolor por la tierra, estamos conectadas», dice Patricia.

“Mantenemos la cultura a través del tejido, tenemos conocimiento ancestral que nuestras abuelas nos dejaron, somos herederas de ella, nos sentimos orgullosos porque la seguimos manteniendo y esperamos que las nuevas generaciones sigan ese camino para no perderse en el tiempo. En un futuro, nos podrán reconocer como pueblo a través del tejido, los colores y su simbología nos mantienen vivos”, destacó.

Mujeres hermanas

Mirando en retrospectiva, la machi señala que en estos tiempos, las mujeres desempeñan un rol importante, tanto en nuestras comunidades como en todo ámbito de acción. “Somos la esperanza de transformación del mundo, porque tenemos una capacidad especial de conexión, sentimos con más profundidad por nuestra naturaleza, cuidamos, nutrimos. Somos madres, hijas, hermanas, abuelas, y a través de nosotras, también están presentes nuestras ancestras. Esa conexión nos da fuerza. He visto mujeres líderes en diferentes lugares. Algunas me han visitado, otras las he visto llevando adelante el trabajo con su gente, cuidando a los niños, acompañando a los mayores, sosteniendo con amor y responsabilidad, manteniendo la unión en las comunidades. Por eso creo que hoy las mujeres deben tomar roles importantes”, destacó. Ante ello, invita a descubrir la mujer medicina que llevamos dentro, acercarse al mar, a las artes, a los oficios, caminar descalzas, sentarse debajo de un árbol, tener este tipo de conversaciones profundas, pues nos acercan a ello. “Es necesario cambiar nuestros pensamientos, y no pedirle todo a la tierra, hay que devolverle a ella, esto es recíproco. No es creer, es sentir, esto no tiene que ver con la religión, nadie puede decirte lo que sientes, es tuyo”, destacó.

Desde la visión académica de Mónica Ortíz, observa su rol y agradece las oportunidades para conversar con la autoridad ancestral que tiene ese rol de liderazgo espiritual en su comunidad. “Mi labor como científica es facilitar conexiones, apoyarla en sus viajes, visibilizar su realidad y problemática, y ser un puente a través de proyectos o publicaciones. La comunidad necesita que su realidad llegue a más personas para apoyarlos y ayudarlos. La relación entre el estado chileno y el pueblo mapuche es muy compleja, por lo tanto con el apoyo de otros lugares es posible visualizarlo más y hacer frente, creemos que es posible observar y conocer nuevos caminos en relación a otras experiencias”, destacó la científica extranjera. Mónica Ortíz se refiere además a su origen filipino y a las similitudes con la historia de colonización de su territorio, “podemos encontrar solidaridad entre ambas historias, pues tenemos experiencias en común, son diferentes pero estamos al borde, por lo tanto podemos encontrarnos en estos espacios. A través de las conversaciones con la machi Patricia he aprendido mucho, he intentado visibilizar su conocimiento, voz y experiencia, pero no hablar por ella ni para ella, sino apoyarla y presentarle oportunidades y trabajos con otros científicos y científicas para hacer redes con otras mujeres y convocatorias. Además de facilitar si hay necesidad de información, mapas, etc. lo cual es propio de mi área de especialización, no ser nosotros los protagonistas, sino facilitar, hacerlo más colaborativo y coproducido”, destacó.

“Son pocos los lugares que quedan, a veces nos falta el empuje de alguien, hoy hay defensores y mujeres encarceladas o que desaparecen por defender un espacio pequeño, falta el respeto del estado, es injusto que te saquen de tu lugar y espacio y te despojen de la forma en cómo vives tu territorio, de donde es tu familia, tus ancestros, donde murieron tus abuelos, todo está ahí, espiritualmente no podemos dejar ese lugar, si uno lo entrega, ya no queda nada, pero lamentablemente el estado no entiende ni tampoco le importa eso”, señala la machi Patricia. Sin embargo, reconoce como positivo la posibilidad de unirse con otras personas de otras regiones y culturas para poder encontrar nuevos caminos de soporte, encontrarse en el corazón de las mismas necesidades para colaborar y construir.

Este reportaje no es solo una entrevista de un artículo científico. Es un llamado a escuchar profundamente, a conectar sin temor con un otro distinto, pues finalmente somos los mismos. Mirar con ambos ojos -desde la academia y de los saberes indígenas- y actuar desde la reciprocidad, dejando de lado las formas extractivistas e individualistas que nos han endurecido. Esta es una invitación a tejer redes de respeto, conocimiento y defensa del territorio, porque como dice la machi Patricia, «somos naturaleza, como un árbol más, como un ave más. Para encontrarnos, se debe volver a la raíz».

Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB)

Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB)

Xuksa Kramcsak, periodista y Dra. en Comunicaciones IEB Chile

Xuksa Kramcsak, periodista y Dra. en Comunicaciones IEB Chile