-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años

20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves

20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile

20 de febrero, 2026

El cambio de estación bajo el agua: Así florece la primavera en el océano

Así como las estaciones transforman los paisajes terrestres, bajo el mar también marcan un ritmo vital: la luz, la temperatura y la llegada de nutrientes regulan la reproducción, alimentación y movimiento de especies marinas, activando una verdadera cadena de vida que conecta desde el fitoplancton hasta los grandes depredadores. En este artículo te contamos cómo se producen estos cambios, qué especies se ven afectadas y cómo la primavera hace florecer la vida en el océano.

En los ecosistemas terrestres los cambios de estación son inconfundibles: en otoño, las hojas caen y los paisajes se tiñen de tonos cálidos; en invierno, el frío ralentiza la vida; en primavera, los árboles reverdecen y las flores brotan; y en verano, la naturaleza alcanza su máxima vitalidad.

Bajo la superficie del mar, en cambio, la transformación es más sutil y silenciosa, pero no por eso menos importante. Al igual que en los ecosistemas terrestres, bajo el mar la primavera también trae consigo cambios profundos que renuevan los ecosistemas marinos y sostienen la vida en el planeta.

Primavera bajo el agua: el pulso estacional que activa la cadena trófica

Así como las estaciones marcan la vida en la Tierra, desde nuestras rutinas y alimentación hasta nuestros estados de ánimo, también marcan la vida en los océanos. Los océanos y mares de la Tierra son vastos, interconectados y sorprendentemente sensibles a los cambios estacionales. Estos cambios están dirigidos por la inclinación del eje terrestre, la luz solar y la compleja interacción entre aire y agua, factores que marcan el pulso de la vida marina.

Sin embargo, no se manifiestan de la misma manera en todas partes: en altas latitudes, los inviernos prolongados limitan la luz y reducen la productividad; en cambio, en zonas tropicales, las variaciones son más sutiles y dependen en gran medida de fenómenos como las lluvias o las corrientes.

“En general en las zonas más polares son más marcadas las estaciones, tienen una influencia más importante en muchas especies porque al cambiar la luminosidad, la temperatura y la cantidad de tiempos con luz, la productividad primaria de las aguas cambia y, por lo tanto, también cambian muchos otros sistemas”, comenta Gonzalo Medina, médico veterinario y Doctor en Ecología Silvestre.

En el caso de Chile, las estaciones bajo el mar se ven fuertemente moduladas por la radiación solar, el aumento de la temperatura superficial y procesos oceanográficos como las surgencias costeras, que gatillan un cambio estacional en la productividad del océano.

Así lo explica la Dra. Susannah Buchan, oceanógrafa e investigadora del Centro de Investigación Oceanográfica del Pacífico Sur Oriental (COPAS Coastal) y del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA): “Cuando es primavera bajo el agua pasa algo que es totalmente lo mismo que pasa en la Tierra: hay más luz y, con ese aumento de luz solar, hay más energía finalmente para la fotosíntesis. Y como la superficie del océano está llena de plantas unicelulares, en el fondo todas esas plantas empiezan a florecer, como el pasto que empieza a crecer en la tierra y los árboles que brotan. Entonces vemos, al igual que en la tierra, grandes cambios asociados a ese aumento de luz y de fotosíntesis en primavera y verano. Y luego esa disminución, en otoño y en invierno”.

Con más luz disponible, el fitoplancton crece explosivamente, alimentando al zooplancton y a pequeños invertebrados, que a su vez sostienen a peces y depredadores mayores, transmitiendo energía a toda la cadena trófica.

Pero la luz no es suficiente. Las surgencias costeras, que comienzan a partir de septiembre, inyectan nutrientes esenciales como nitratos y fosfatos desde las aguas profundas hacia la superficie. Eso alimenta al fitoplancton y, a partir de ahí, toda la cadena alimenticia se activa, generando una explosión de vida que recorre desde los organismos más pequeños hasta los depredadores mayores.

La surgencia costera es un proceso oceanográfico fundamental que ocurre cuando los vientos desplazan el agua superficial mar adentro, permitiendo que aguas más frías y ricas en nutrientes asciendan desde las profundidades para reemplazarla. Este fenómeno, generado por la interacción entre los vientos, las corrientes marinas y la rotación de la Tierra, sostiene una de las mayores productividades biológicas del planeta.

En Chile, la Corriente de Humboldt, que fluye de sur a norte, cumple un rol clave en la surgencia, particularmente en la zona central y norte, donde impulsa la disponibilidad de nutrientes y sostiene la gran biodiversidad marina característica de nuestras costas.

“La surgencia costera de la corriente Humboldt es el motor oculto que impulsa la vida en la costa de Chile, desde Corral hasta la frontera con Perú. Con los vientos predominantes de primavera, suben a la superficie aguas profundas frías y llenas de nutrientes. Eso alimenta al fitoplancton y, a partir de ahí, toda la cadena alimenticia se activa. Este boom de vida sostiene a los peces, aves marinas y también a las ballenas, que llegan a alimentarse de la abundancia de presas en primavera y verano”, agrega la Dra. Buchan.

Es importante destacar que, en la zona central y norte de Chile, las surgencias costeras constituyen uno de los principales mecanismos que aportan nutrientes al océano, sosteniendo su productividad estacional. En cambio, en la Patagonia, son los ríos y deshielos los que nutren las aguas, garantizando la disponibilidad de recursos para la vida marina.

Como explica la investigadora de COPAS Coastal y CEAZA: “Ahora, en la Patagonia no sucede eso tanto de las surgencias, los vientos predominantes van para el otro lado, entonces no hay surgencias costeras. Pero en la Patagonia hay muchos aportes de esos mismos nutrientes de los ríos, toda esa lluvia y todo ese deshielo que se produce durante casi todo el año, también aportan muchos nutrientes, que están ahí listos para cuando aumenta la luz. Entonces, son como diferentes mecanismos que finalmente tienen el mismo efecto”.

Al final del verano, el zooplancton y los peces alcanzan su mayor abundancia, tras acumularse gradualmente desde la primavera. Este aumento de biomasa atrae a numerosos depredadores, que aprovechan esta verdadera “cosecha” de alimento. Por eso, es frecuente observar concentraciones de ballenas y otras especies marinas durante esta época, alimentándose de manera intensa antes de que cambien las condiciones.

Con la llegada del otoño, la radiación solar disminuye, la surgencia se debilita y cae la productividad primaria. Las aguas se aclaran y los organismos ajustan sus estrategias de supervivencia: algunas especies reducen su tasa metabólica para ahorrar energía, otras cambian su dieta según la disponibilidad de presas, y muchas migran siguiendo los pulsos de alimento hacia otras latitudes o profundidades, como hacen ballenas, tiburones y rayas oceánicas.

Cómo los cambios de estación afectan a las especies marinas

En los océanos, los cambios estacionales influyen directamente en las especies marinas, determinando sus movimientos, reproducción y comportamiento.

La Dra. Buchan explica que “en invierno, los animales que no pueden migrar van a estar conservando energía, y los que pueden migrar, como las ballenas, se van de la costa. Y en el fondo ahí aprovechan para irse a su zona de reproducción. No tenemos identificadas las zonas en el caso de muchas especies, pero se van y se dedican a la reproducción para luego volver con las crías en primavera para aprovechar esa abundancia de alimento”. Además, “la zona costera es donde se concentran los nutrientes, donde se concentra la productividad generalmente. Entonces, es súper importante para esos animales migratorios acercarse en primavera a la costa para poder aprovechar todo ese alimento”.

En ese sentido, las especies ajustan su comportamiento en base a los cambios en las condiciones oceanográficas: algunas se desplazan hacia aguas más tibias durante el invierno en búsqueda de mejores condiciones y abundancia de alimento, mientras que otras modifican su conducta y rutinas para enfrentar las nuevas condiciones ambientales.

“Generalmente las especies que suelen ser más sensibles son aquellas que poseen rangos de distribución más restringidos y no realizan grandes migraciones. Al contrario de grandes peces pelágicos, que pueden tolerar un mayor rango de cambios en las variables oceanográficas debido a las migraciones que realizan a diferentes zonas. La presencia de algunas rayas que poseen rangos de tolerancia bajos a los cambios oceanográficos son indicadores de condiciones óptimas en el ambiente. Cambios drásticos en las condiciones oceanográficas del agua pueden determinar su distribución y comportamiento”, puntualiza el Dr. Jaime Villafaña, biólogo marino, Doctor en Ciencias Naturales y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

En ese sentido, muchas especies ajustan su reproducción para coincidir con el aumento de alimento en primavera y verano. Gonzalo Medina Vogel explica que, en los chungungos, “a fines de invierno empieza la época reproductiva, luego viene primavera, que es la de preñez y crianza, y luego en verano, en enero-febrero, ya están los individuos subadultos. Esto tiene que ver con la oferta de alimentos”.

De manera similar, peces como truchas y algunas especies costeras desovan en invierno para que sus crías encuentren abundancia de plancton en primavera, mientras que peces tropicales y de aguas templadas prefieren las condiciones cálidas del verano. “La adaptación al clima es clave para la supervivencia de sus crías”, agrega el Dr. Villafaña.

La dieta de muchos animales también varía con las estaciones. Las nutrias, por ejemplo, son oportunistas: “Entre noviembre y abril tienen un tipo de dieta y luego de mayo a octubre tienen otra dieta, dependiendo de qué especies son más abundantes en ese periodo”, señala Medina. Rayas y tiburones ajustan su alimentación y movimiento según la disponibilidad de presas y la temperatura. Algunos tiburones, como el cobrizo, y rayas costeras o profundas realizan migraciones batimétricas o latitudinales siguiendo las concentraciones de alimento y buscando condiciones óptimas para su metabolismo.

Los peces también ajustan su comportamiento según la estación. El biólogo Jaime Villafaña señala que “las especies ajustan su comportamiento en base a los cambios en las condiciones oceanográficas, algunas especies migran en invierno a zonas más frías, las cuales son de su preferencia y donde pueden reproducirse”. Por ejemplo, la sardina común (Sardinops sagax) migra hacia zonas costeras en invierno-primavera siguiendo la disponibilidad de nutrientes, mientras que la merluza austral (Merluccius australis) se desplaza a aguas menos profundas en invierno. Incluso los tiburones y rayas realizan migraciones estacionales según sus necesidades de alimento y temperatura.

Asimismo, el Dr. Villafaña explica que incluso ciertas especies reducen su tasa metabólica durante el invierno, una estrategia similar a la hibernación: “Existen estudios que han encontrado que algunas especies de peces disminuyen su tasa metabólica en invierno. Esto se debe a que su metabolismo depende de la temperatura ambiental. En aguas frías, su actividad metabólica puede caer hasta un 10-20% en comparación a temporadas más cálidas, según investigaciones”.

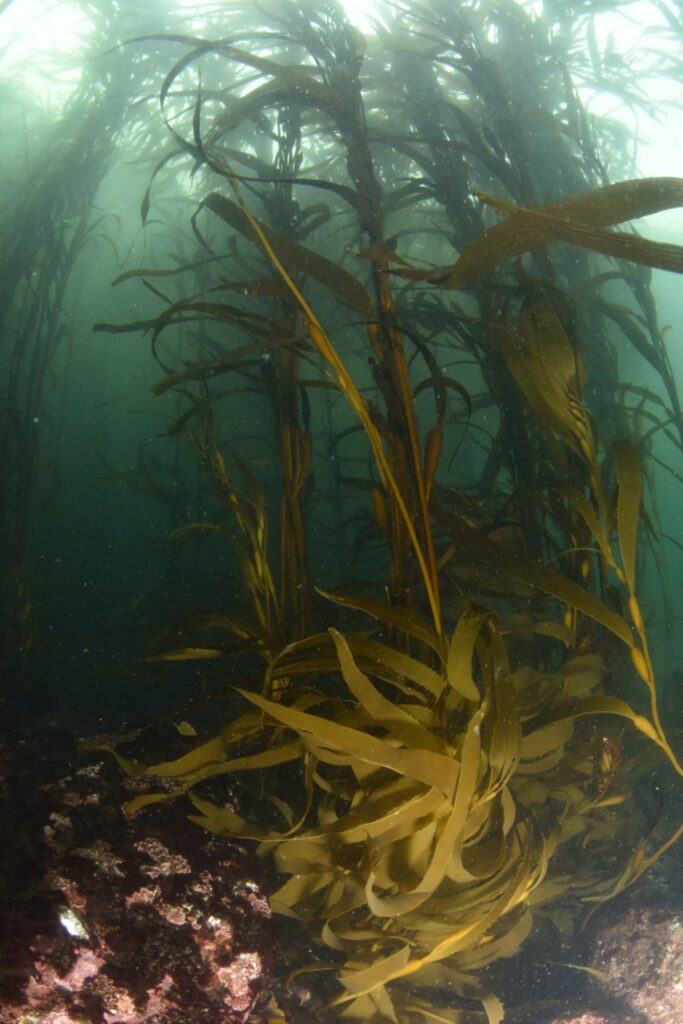

Los bosques submarinos de huiro flotador (Macrocystis pyrifera) también reflejan la estacionalidad. Paula Mendoza, bióloga marina y Mg. en Ciencias Oceanográficas, miembro del colectivo Bosque Submarino, describe que “en invierno los bosques son súper escuálidos, pierden casi toda la fronda. Realmente se ve como un bosquecito de invierno. Y ya en verano, en septiembre empiezan a crecer las primeras láminas embrionarias, y empiezan a crecer y crecer, y de pronto, ya en pleno verano, ya no te puedes meter dentro del bosque porque realmente son muy muy frondosos. Y ahí comenzamos a ver puestas. El calamar inmediatamente empieza con las puestas. El pintarroja y las rayas igual”. Este patrón, vinculado con la productividad primaria, también determina cuándo muchas especies encuentran refugio y alimento, haciendo de los bosques submarinos ecosistemas clave para la reproducción y crianza.

Precisamente, estas observaciones han sido posibles gracias al trabajo de Bosque Submarino, un colectivo multidisciplinario nacido en Coliumo (Biobío), que reúne a científicas, buzos, artistas, pescadores y educadores en torno a la protección y restauración de los ecosistemas costeros. Entre 2022 y 2023 llevaron adelante un proyecto pionero de restauración participativa de bosques de huiro flotador en Áreas de Manejo, integrando activamente a la comunidad local, pescadores y estudiantes en el monitoreo de Macrocystis pyrifera. Ese trabajo, además de recuperar parte de este hábitat esencial, permitió documentar con detalle los ciclos de crecimiento y reproducción de la especie, aportando nueva evidencia sobre su marcada estacionalidad en la zona centro-sur de Chile.

En la Patagonia, en cambio, los bosques de Macrocystis muestran un patrón más estable durante todo el año: “En el sur son permanentes, no tienen este ciclo estacional tan marcado como acá. Todavía no se entiende muy bien cuál es la razón de eso”, señala Paula. Esta diferencia subraya la importancia de mantener programas de monitoreo comunitario a lo largo de la costa chilena, que permitan comprender las dinámicas locales y fortalecer la resiliencia de estos ecosistemas frente a amenazas como el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación.

Observar las estaciones del mar es descubrir que la Tierra también ‘respira’ bajo el agua. Estos ciclos, aunque muchas veces invisibles, regulan la reproducción, el alimento y los movimientos de peces, mamíferos y algas, sosteniendo la vida marina y manteniendo el equilibrio de los ecosistemas costeros.

Tamara Núñez

Tamara Núñez