-

Mujer, paisaje y agua: Cómo las sociedades del valle de Nasca habitaron en un territorio extremadamente árido

9 de marzo, 2026 -

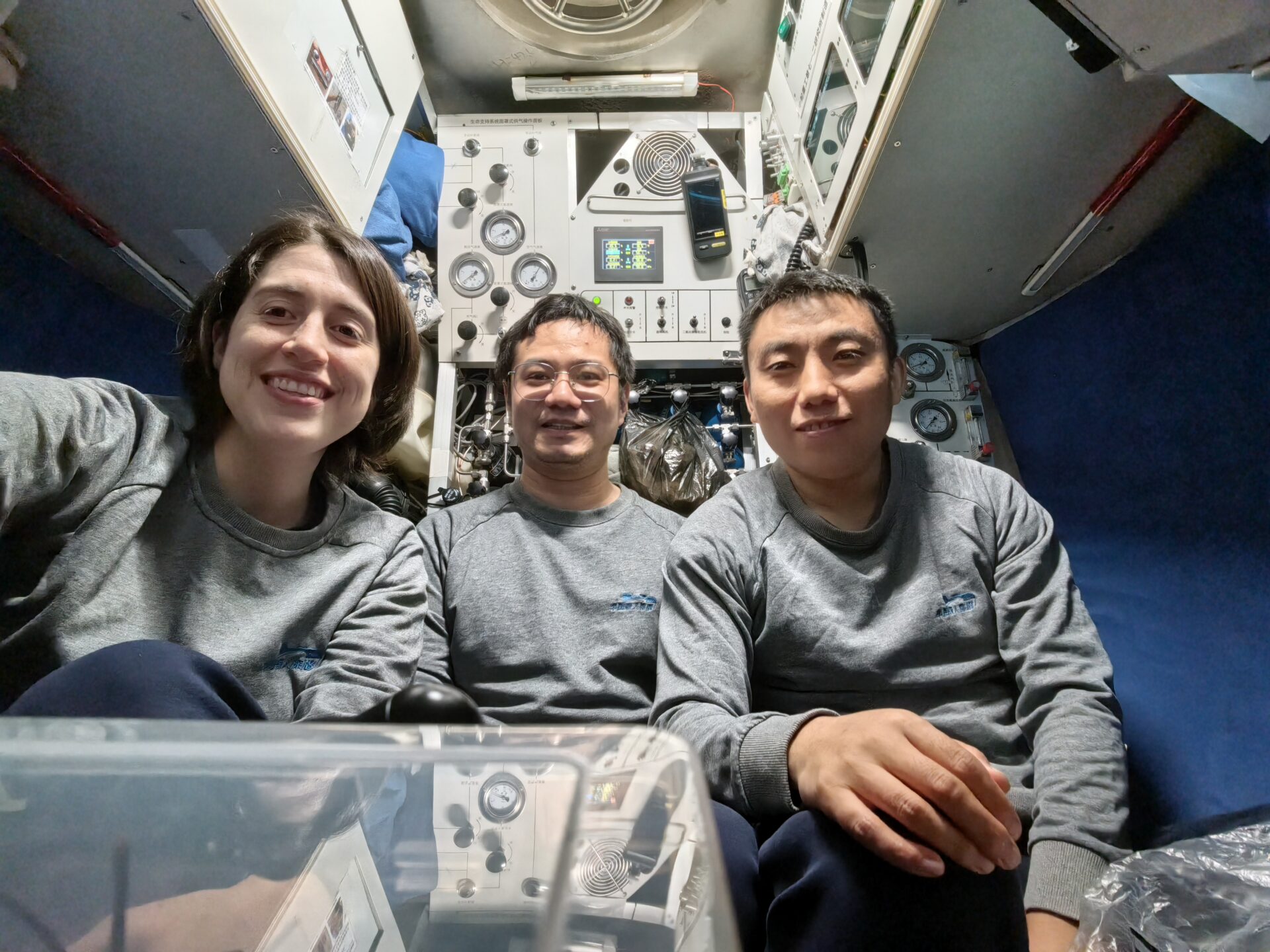

Especial 8M: Entrevista a Valeria Cortés, la primera mujer de la historia en bajar 7.680 metros hasta la Fosa de Atacama

8 de marzo, 2026 -

Así es la nueva Plaza Baquedano: Más verde, más conectada y pensada para las personas

6 de marzo, 2026

Cambio climático y el futuro de nuestras costas

El impacto del cambio climático en la costa es un hecho a nivel mundial. Sobre esto reflexiona en esta columna de opinión nuestro colaborador Patricio Winckler, quien explica los efectos que ha tenido en los países más pobres y cómo los más ricos han empleado diferentes medidas para mitigarlos. También abarca el caso chileno, con su variada costa y los impactos antropogénicos. Aquí el autor invita a repensar cómo habitamos esta zona, respetando sus ciclos y adoptando medidas de adaptación para el futuro.

Mientras estoy en Mantagua, reflexiono sobre el agua que ha pasado bajo el puente de este humedal desde que Chile propuso ser sede de la COP 25, aquel 14 de diciembre de 2018. Entre un sinnúmero de discusiones, coordinación y preparativos, y cómo un hecho sin precedentes para la ciencia nacional, se conformó por ejemplo el Comité Científico de Cambio Climático con 600 expertos/as de diversas disciplinas y regiones, cuyo cometido fue levantar evidencia científica que diera soporte a nuestro rol como anfitriones.

Las incipientes investigaciones sobre el impacto del cambio climático en la costa tuvieron por entonces un eco mayúsculo, pues la Blue COP pondría a los océanos en el centro de la agenda. Luego vino el estallido social del 18 de octubre de 2019, el cambio de sede para el evento internacional y el surgimiento de un virus en Asia que, a la fecha, se ha llevado más de 2,3 millones de almas. La crisis climática así pasó a la sombra de la social, la económica y la sanitaria, aunque espera volver con nuevos bríos a esta tierra caliente.

Al evocar esa COP 25, recuerdo los días que siguieron al estallido en Chile. Recuerdo haber reflexionado -con la ligereza con que suelo abordar temas que escapan de mi depurado- sobre cómo el sistema económico que nos rige promueve la desigualdad ambiental a nivel mundial, en cada país, en cada ciudad e incluso en nuestros barrios. Y claro, los países, regiones, barrios y familias pobres se llevarán la peor parte, aun cuando la adaptación al cambio climático se manifieste en formas creativas.

En Bangladesh, por ejemplo, se hacen hoy esfuerzos por migrar del cultivo del arroz a la acuicultura del camarón y la langosta, ante un inminente avance de las aguas salinas que contaminarán los polders donde miles de campesinos laburan cada día. Sus científicos prueban también variaciones genéticas de cereales y otras especies halófitas para que sean resistentes a la sal que permeará el gran delta del Río Meghna, que drena al Golfo de Bengala. También han ensayado el cultivo de vegetales en pequeños islotes flotantes que serán menos vulnerables al aumento del nivel del mar. Pero la precariedad del país, indudablemente, se incrementará por monzones cada vez más intensos a medida que avance el siglo. Prueba de ello son las 190.000 personas evacuadas en las lluvias de julio de 2019, o las miles que han muerto en las riberas del Índico producto de otros eventos infernales.

Otros estados-isla como Vanuatu o Kiribati, vislumbran con angustia el éxodo masivo como única solución ante el hundimiento que experimentarán sus territorios. De acuerdo con el Norwegian Refugee Council, alrededor de 25 millones de personas han migrado exclusivamente por causas climáticas, las que se suman a otras tantas que lo han hecho por otros desastres que nos trae de cuando en vez la naturaleza. Un ejemplo de ellos son las más de doscientas mil muertes y los 1.7 millones de desplazados producto del tsunami del 26 de diciembre de 2004 en Sumatra. Estos países pobres, cuya capacidad de adaptación es marginal, son una encarnación más de esas obscenas externalidades negativas que no visualizamos al jugar el juego del mercado.

Los países ricos, en contraste, tienen espaldas más anchas para resistir el embate de la naturaleza, ya sea con medidas de infraestructura tradicional o soluciones más blandas. En New Orleans, por ejemplo, las autoridades bloquearon el delta del Mississippi con una barrera de mil millones de dólares, como respuesta a los casi 2.000 muertos y los US$ 75 mil millones perdidos como consecuencia del huracán Katrina, aquel triste 25 de agosto de 2005. Recuerdo haber visitado al barrio de Lower Ninth Ward en 2011, arrasado por las aguas desbordadas del lago Pontchartrain, donde la fundación “Make it right” subvencionó a las familias que quedaron sin casa y comisionó a los más prestigiosos arquitectos del orbe el para hacer viviendas sociales especialmente diseñadas para la inundación.

Otros países ricos han también buscado opciones duras de adaptación: en Singapur, Holanda y Reino Unido se han construido grandes exclusas, buscando lidiar con los eventos extremos que arreciarán sus costas en los años que vienen. Los italianos, por su parte, buscan preservar las maravillas renacentistas cercando La Laguna de Venecia con compuertas abatibles que aíslan la ciudad del Adriático durante el acqua alta. Para qué profundizar con lo que ocurre en Japón, donde cada centímetro de costa es de hormigón armado para proteger a su gente de los tsunamis, los tifones y el aumento del nivel del mar.

En el mundo de la ingeniería costera se habla hoy de la infraestructura verde basada en el uso de vegetación, de la infraestructura café cuya base está en el uso de arenas, o de infraestructura azul, donde se utilizan cuerpos de agua para disipar la energía de las inundaciones, sean estas fluviales u oceánicas. En los Países Bajos, por ejemplo, se construyen nuevos territorios costeros cultivando campos de ostras para amortiguar el oleaje, y vierten millones de metros cúbicos de arena en el Zandmotor para generar playas, dunas y espejos de agua donde anidan las especies migratorias.

¿Y cómo andamos por Chile?

En el último quinquenio se ha generado una buena cantidad de información científica sobre las amenazas e impactos costeros en una diversidad de sistemas humanos y naturales. Entre las amenazas destacan los terremotos que cambian el relieve de manera fulminante –recordemos el hundimiento de Valdivia en 1960-, los tsunamis que nos asolan de cuando en vez, las marejadas y otros fenómenos menos conocidos como los meteotsunamis y las mareas meteorológicas. A ellos se suman fenómenos más lentos pero persistentes como el aumento del nivel del mar y el impacto antropogénico producto del cambio de uso de suelo: ese mal capricho de poner las patitas en la playa con nuestras construcciones.

La combinación de estas amenazas, sumadas a esa loca geografía de la que hablaba Benjamín Subercaseaux, definen una naturaleza única e irrepetible de nuestro sistema litoral. La costa chilena es muy variada y se compone de humedales, estuarios, deltas, dunas, playas, acantilados, fiordos y canales que perderán flexibilidad –o capacidad de adaptación en términos más técnicos- en la medida que la artrosis urbana los estrangule. También presenciaremos en forma más frecuente la inundación de asentamientos costeros, efectos sobre la operación de puertos y caletas pesqueras, efectos sobre la actividad turística, daños sobre obras portuarias, costeras e industriales, intrusión salina en los acuíferos y afectaciones en patrimonio natural. Como vemos, los impactos son muy variados. Por ejemplo, junto a un equipo de investigadores estimamos que un 80% de las playas se han erosionado en las últimas décadas, tendencia que se verá acrecentada por el aumento del nivel del mar y las marejadas en la medida que avance el siglo.

Al escribir estas líneas, me pregunto cómo se transformará el humedal Mantagua con el aumento del nivel del mar, los cambios en la salinidad y la presión por el uso del suelo. ¿Sobrevivirán los patitos que lo navegan o llegarán nuevas especies?, o ¿existirá siquiera un humedal para cuando nuestros nietos sean adultos?

Me cuestiono también si la naturaleza podrá adaptarse a condiciones que cambian a una velocidad mayor que la evolución de Darwin, o si como especie tomaremos consciencia de enmendar el rumbo antes del punto de no retorno. Mientras, como doctores de esta Tierra sacamos los estetoscopios para auscultar al paciente y proyectar cómo los territorios costeros reaccionarán a medida que avance el siglo. Nuestra idea es escrutar el futuro desde la ciencia, con todas sus limitaciones y la incertidumbre que caracteriza a un sistema tan complejo como la Tierra.

En un país donde casi un tercio de los municipios deben tomar decisiones sobre sus costas y donde en sus 10 primeros metros sobre el nivel del mar habitan alrededor de 1 millón de personas, esto debe invitarnos a repensar en cómo habitamos la zona costera, respetar sus ciclos y adoptar medidas de adaptación ante un futuro inminente.

Patricio Winckler

Patricio Winckler