-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años

20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves

20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile

20 de febrero, 2026

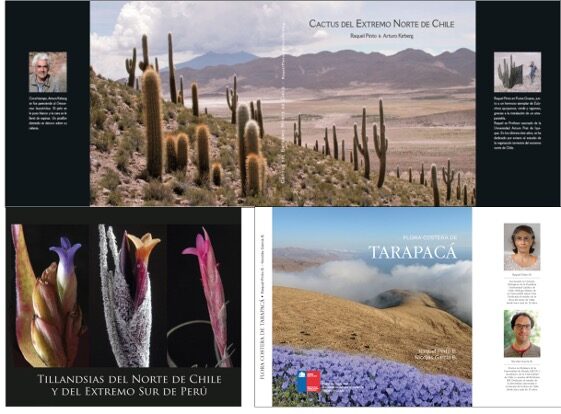

Cactus en peligro y una historia de amor: La batalla de Raquel Pinto por proteger la flora endémica del norte de Chile

Raquel Pinto, bióloga y activista, ha dedicado su vida al estudio y protección de las especies endémicas del desierto en el norte de Chile, como los cactus del género Eriosyce, los que enfrentan graves amenazas debido al cambio climático, al tráfico ilegal de plantas y a la minería de la zona costera. A través de investigaciones, proyectos de reforestación y su trabajo con la ONG Biotandina, Raquel lucha por preservar estos ecosistemas frágiles y por crear consciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad única de la región. Su incansable esfuerzo, que también busca influir en políticas públicas más efectivas, pone de relieve la urgencia de actuar ante la creciente destrucción del hábitat y la escasa protección legal estatal de estas especies emblemáticas.

Raquel Pinto es una mujer cuyo vínculo con la naturaleza se ha forjado desde su infancia en el sur de Chile, donde, de manera casi orgánica, comenzó a desarrollar un amor profundo y genuino por todo aquello que la rodeaba.

«El contacto con la naturaleza lo experimenté en los campos de mis abuelos maternos muy queridos, donde todos los domingos íbamos a visitarlos a la chacra en Las Condes, lo que hoy es el Colegio Tabancura (que pena). Viajábamos en tren todos los veranos al campo cerca del río Itata donde cada uno tenía su caballo. El mío era un alazán con chasquilla y cola rubia, sus cuatro patitas blancas y una estrella en la frente, se llamaba “Sota”, era muy hermosa y exquisita para galopar en pelo», comenta Raquel con nostalgia, al recordar los días de su niñez.

Las excursiones y los paseos a caballo le proporcionaron no solo una infancia plena, sino que también una apreciación por la vida en el campo, donde los lazos con la naturaleza eran inmediatos y tangibles. Este contacto directo le dio forma como persona y fue el motor que la llevó a dedicarse al área de las ciencias.

Sin embargo, el giro hacia la ciencia no fue inmediato. Al principio, sus intereses la llevaron a considerar estudiar enfermería, pero algo en su interior la impulsó a redirigir su futuro hacia la biología. Fue así como, tras decidirse por la carrera de licenciatura en biología, en la Universidad Católica, comenzó un proceso de descubrimiento que la llevaría a trabajar en los ecosistemas marinos y costeros de Chile. Con su traslado a Iquique en la década del 70 al Laboratorio de Ecología Marina en Huayquique, continuó su labor con un énfasis particular en las macroalgas. Más tarde, esto la llevó a convertirse en una figura clave en la lucha por proteger la flora terrestre nativa de una de las zonas más áridas y biodiversas del planeta.

El cambio de rumbo y el encuentro con su verdadera pasión

La decisión de estudiar biología fue un punto de inflexión en la vida de Raquel, aunque no fue una elección fácil. El cambio de rumbo fue producto de una creciente fascinación por el mundo marino, a pesar de no haber tenido un contacto cercano con el océano en su infancia. Algo en ese vasto y misterioso entorno la cautivó profundamente. A medida que avanzaba en sus estudios, con el Dr. Castilla y el Dr. Santelices, el mar se convirtió en su pasión y la biología marina en su vocación.

Su destino profesional comenzó a tomar forma cuando, junto a su esposo, Arturo Kirberg, se trasladaron a Iquique, en el norte de Chile. Al llegar, Raquel se sumergió en la investigación marina y fue allí donde, junto al Dr. Viviani, inició su trabajo de campo en el laboratorio de ecología marina. Fue en ese entonces cuando Raquel comenzó a estudiar las algas marinas, particularmente las macroalgas, que más tarde se convertirían en el centro de su trabajo de investigación.

«Después la Universidad de Chile cerró esta sede regional y potenció Coquimbo, por lo que todos fueron trasladados para allá, y yo me quedé acá, sola y sin saber qué hacer. Entonces, pensé en estudiar pedagogía en biología, no me reconocían ningún ramo habiendo estudiado no sé cuántos años en la PUC. Después, la Chile se transformó en el Instituto Profesional de Iquique, y más tarde en la Universidad Arturo Prat. En la UNAP terminé de estudiar biología marina y luego me quedé trabajando como académico», agrega.

Conforme se familiarizaba con la región, ocurrió algo que puso su mundo “patas para arriba”. La catástrofe provocada por el fenómeno de El Niño de 1982 marcó un antes y un después en la vida de Raquel. Las fuertes lluvias y las alteraciones en las corrientes marinas causaron estragos en el norte de Chile. Esta experiencia le permitió ser testigo de la fragilidad de los ecosistemas marinos y de la importancia de comprender las dinámicas que rigen la vida en el océano. Sin embargo, fue la observación de las algas marinas y la ocurrencia de este fenómeno lo que despertó su verdadero interés: la flora.

«En ese tiempo estudiaba las macroalgas, principalmente el huiro chascón Lessonia. El Niño 82, que fue uno de los más intensos registrados en este tiempo generacional, ahí me tocó estudiar la muerte, fue una mortandad pero tremenda, tremenda. Quedó el fondo marino totalmente desierto, rosado, lo único que quedó fue el alga calcárea. Todos los organismos bentónicos, cholgas, machas, erizos, algas, desaparecieron. No había arena, porque todo los organismos quedaron botados afuera en la playa. Fue realmente impactante, impresionante. Los peces pelágicos claramente pueden hundirse y se fueron más al sur, pero los organismos bentónicos murieron todos», recuerda Raquel, con una mezcla de tristeza y asombro.

«En medio de eso, desde la costa yo miraba arriba de los cerros una franja verde, y lo encontraba como imposible de llegar, solamente la miraba. Para El Niño 82, estaba guatona de mi tercer hijo, por lo que solamente subí hasta los 200 metros, colecté algunas plantitas y nada más. En El Niño 97 me decidí a subir los cerros. Pedí permiso en la UNAP, porque en ese tiempo era académica, y me dijeron que yo era bióloga marina, que no tenía nada que hacer en los cerros, pero yo tenía ese bichito de querer ir. El 97 lo hice con tutti, con un desconocimiento total, pero tratando de ver dónde estaba la niebla, escuchar los pajaritos, para llegar a los lugares indicados. Y así fue, ahí partió. Después, con esa información, me fui al Herbario del Museo de Historia Natural en Santiago y ahí me recibió Mélica Muñoz, donde identificamos las plantas que había colectado. De ahí salió la primera publicación de los ecosistemas de niebla. Luego vinieron muchas otras más publicaciones, aportando al conocimiento de nuestra flora regional», agrega.

Una vez que Raquel comenzó a caminar por este sendero, fue trabajando con diferentes especies, pero fueron los cactus los que finalmente se robaron su corazón. Aunque esto no habría sido posible sin la influencia y el apoyo de “los Keim”, y otras personas que aparecieron en su vida, que la ayudaron a descubrir la belleza de este desconocido mundo.

«El primer contacto que tuve con los cactus, fue estando en el museo con Mélica. Me encontré un libro “Copiapoa” arriba del mesón, nuevito, que era de Rudolf Schulz. Le pregunté a la Mélica “¿de dónde sacaste este libro?”, y ella me dijo que se lo habían mandado. Entonces, saqué la dirección y le escribí a este australiano para un intercambio de libros. Yo había publicado un libro que se llamaba “Oasis de Niebla, El Niño 1997”, mi primer libro de difusión. Yo estaba en Santiago, ni siquiera había vuelto todavía a Iquique, y ya tenía el libro de Schulz en mis manos. Entonces, él me invitó a una “Copiapoaton”, donde venían muchos europeos, y de todos lados, con una programación muy puntual para ver diferentes especies. Cada especie con un itinerario, tal día y tal hora. Con ellos aprendí harto, pero ahí fue que me dijo: “pero Raquel, usted tiene que conocer a Ingrid y Ricardo”. Ingrid Schaub y Ricardo Kein fueron los que formaron el vivero Cactario Alvaralto. Ellos se transformaron en amigos muy queridos y muy dadivosos de su conocimiento. Con ellos hice muchas visitas a terreno, conocían mucho. Ahí aprendí también a cultivar. Ellos fueron mis mentores máximos, los abrazo por siempre al cielo», agrega.

Los desafíos del norte: la importancia de estudiar el entorno local

El norte de Chile, con su clima árido y sus ecosistemas únicos, presenta desafíos particulares para quienes intentan comprenderlo y protegerlo. Raquel fue testigo de cómo los recursos destinados a la investigación de la flora en la zona eran bastante limitados. A pesar de las dificultades, su pasión nunca decayó. Raquel cree firmemente que para comprender un ecosistema, es necesario estar en él, vivirlo, conocer sus ritmos, cambios y desafíos. Esta reflexión marcó un giro en su enfoque de la ciencia.

«De los desafíos, la falta de financiamiento es uno importante. Todo esto ha sido un esfuerzo propio, personal, o sea, en realidad del Arturo Kirberg, mi marido, que me acompañaba en todo. Sin embargo, a lo largo de la vida se han logrado muchos aportes. El norte de Chile es un sector inédito, en el sentido de que no ha habido gente viviendo en el lugar que esté estudiando algo puntual, sino que los conocimientos que se tienen en la zona norte son de extranjeros. Le pongo extranjero también a los santiaguinos, que vienen de viaje, toman fotos, se van y sacan una publicación. El conocimiento aumenta cuando hay personas que estudian y viven en el lugar», explica Raquel.

«He contribuido con varios aportes a la flora nativa de especies nuevas para la ciencia, como Eriosyce caligophila, o en conjunto con otros científicos, como Alstroemeria lutea y Malesherbia corallina con Mélica Muñoz; Atacamallium minutiflorum con Nicolás García; Tigridia riedemanniae con Margarita Aldunate; y Schizanthus nutantiflorus, con Nicolás Lavandero. Realmente, esta zona norte, antes de la Raquel Pinto, era inédita, no se conocía. Así como también he contribuido con nuevos registros para la flora chilena, extensiones de rango, estado actual de las poblaciones, etc. De hecho, los máximos personajes de los ecosistemas de niebla de esta zona costera la consideraban desierto absoluto, y entonces, con esta colecta del 97, aparece una pelagata subiendo los cerros, encontrando especies endémicas, o sea, todo pasando en este lugar», agrega.

La observación y el entendimiento de las especies locales, como las algas, y más tarde los cactus del desierto, fueron fundamentales para avanzar en la conservación de estos ecosistemas. De esta manera, Raquel logró documentar especies que están siendo gravemente amenazadas, por las que se encuentra actualmente luchando para que el Estado se haga cargo de su protección.

Durante años, se ha dedicado a estudiar especies como el cardón gigante (Echinopsis atacamensis), el cactus candelabro (Browningia candelaris), y el copao de Iquique (Eulychnia iquiquensis), que son esenciales para la biodiversidad de la región. A través de su investigación, Raquel identificó los riesgos que enfrentaban estas especies debido al cambio climático, la minería, los eventos de rally-Dakar y el tráfico ilegal de plantas. En su trabajo, ha sido una firme defensora de la reforestación y la protección de estos ecosistemas desérticos, que a menudo pasan desapercibidos para la mayoría de las personas.

«Después viene otra etapa, en que por fin alguna institución me apoyó, y este fue el Fondo de Investigación de Bosque Nativo de CONAF el 2010, que permitió que personas naturales pudieran postular, porque antes todos estos organismos financistas exigían pertenecer a una institución. Esa fue la primera oportunidad que tuve de tener un proyecto bueno. Se trató de las tres grandes cactáceas columnares de Tarapacá: Eulychnia en la costa en Punta Gruesa, Browningia en la precordillera en Parca, y Echinopsis atacamensis en el alto andino en Chijo», señala Raquel.

«Ese proyecto fue súper bonito para mí, porque se formó un stock de semillas, se formó un stock de plántulas, se hizo una experiencia piloto de forestación con plantas que yo ya tenía cultivadas, de mutuo propio, de 10 años atrás, plantas con 10 cm de alto. Entonces, la experiencia de forestación, tanto de Eulychnia como del Echinopsis, fue un éxito total, porque eran plantas grandes. Entonces, me dije: “¿quién va a esperar 10 años para forestar? …. Nadie. ¿Qué haces tú trabajando con flora con proyectos de 2 años? … Nada”. También los fondos no están como para trabajar realmente con flora, sobre todo con estas especies de cactáceas, que son especies longevas, de crecimiento lento, o sea, no estoy cultivando lechuga y tomate. En realidad, nuestro país no tiene programas con seguimiento a largo plazo como ocurre en otro países, como es el caso de Estados Unidos y en Europa. Con el cactus candelabro no resultó, ya que CONAF instaló mioporos en el mismo sitio donde estaban los cactus», agrega.

Una vez este proyecto llegó a su fin, Raquel postuló a una segunda instancia para poder reintroducir en el hábitat las plántulas propagadas, sin embargo, esta solicitud fue rechazada. Como consecuencia, la casa de Raquel se llenó de cactus y, sin saber qué hacer con ellos, logró obtener apoyo de la gran minería para continuar con el proceso. De esta forma, Collahuasi financió la reintroducción de estas plantas, específicamente Echinopsis en Chijo y Eulychnia en Punta Gruesa, con un seguimiento planificado para seis años.

Esta experiencia se desarrolló de forma exitosa, sentando la base para que aquella zona fuera declarada Santuario de la Naturaleza en 2023, luego de una larga lucha por conseguirlo. El objetivo era restaurar el hábitat de estos cactus que han experimentado un descenso dramático en sus poblaciones, donde la regeneración natural no existe, y que presentan un crecimiento extremadamente lento y de gran longevidad, lo que puede llevar a algunos ejemplares a tardar más de 100 años en alcanzar la madurez.

«Está muy bonito, están bajo atrapanieblas para el aporte hídrico, simulando condiciones naturales. Hay niebla, se riega, no hay niebla, no se riega. Hay 300 ejemplares introducidos con un 99% de sobrevivencia. Ya tengo plantas de más de 1 metro, pero me he ido bajando en el tamaño del atrapanieblas, porque el 6 de julio del 2016 hubo una tormenta de viento y arena en toda la zona norte. Eso fue heavy para mí, porque botó casi todos los atrapanieblas, los cactus saltaron, las rejitas rodaron por el acantilado para abajo. Allí no solo tenía atrapanieblas en los ejemplares introducidos, sino que también los tenía en ejemplares originales, con el fin de revitalizarlos y poder obtener frutos. Luego de la tormenta de arena uno de los ejemplares originales se quebró justo donde había empezado a crecer con el agua del atrapaniebla. Ahí aprendí que estos ejemplares tienen que crecer lento, para ser fuertes y formar tejido leñoso y no transformarse en bolsas de agua. Entonces, he ido bajando en el tamaño de los atrapanieblas para que no crezcan tan rápido. El crecimiento de esta especie es un proceso lento, que no puede ser apresurado ni forzado. Por otra parte, la experiencia de forestación del cardón gigante en Chijo fue afectada por la construcción de un estanque de agua, proyecto CONADI, en el mismo sitio donde estaban los cactus. Esto refleja la nula valoración que se tiene con las especies propias del sector. Ahí sí que se me cayeron las lágrimas, 7 años para nada», profundiza Raquel.

«También tengo otro proyecto, que me lo financia la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Se lo pedí a ellos porque estaban haciendo una tubería en Punta Orcoma, al norte de Caleta Buena, entonces, les dije que por qué no aportaban mejor en la revitalización del Haageocereus decumbens, que es un cactus rastrero que tiene límite norte de distribución hasta Junín. Era un cactus que estaba en pésimas condiciones. Este proyecto también es de seis años y aún lo estoy ejecutando. Ha sido muy bonito y doloroso también, porque nadie sabe para quién trabaja. Yo les puse rejilla de malla para evitar la depredación de los frutos, pero los ratones entraban igual. Luego, les puse otro tipo de malla con una abertura más pequeña, pero al cactus no le gustó, se puso negro, le entraba poca luz. Como la idea era obtener el fruto, que se lo estaban comiendo los ratones, los enjaulé enteros, y un ejemplar produjo 120 flores, pero por la jaula nadie pudo ir a polinizarlas, así que no obtuve ningún fruto. Entonces, aprendí de eso y les hice un hoyo para permitir la entrada de insectos. Ahora tengo cámaras trampa para ver cómo se comen los cactus los lindos ratoncitos Phyllotis», agrega.

El género Eriosyce: un tesoro botánico en peligro de extinción

Desde el inicio de su carrera profesional, Raquel se ha apasionado por la flora del desierto y ha trabajado incansablemente para difundir la importancia de su conservación, enfrentando a su vez numerosos obstáculos. En este camino, otro de los grupos que ha estudiado es el género Eriosyce. Entre las especies presentes en los ecosistemas de niebla se encuentran Eriosyce iquiquensis y Eriosyce caligophila. Ambas son endémicas de Tarapacá, de tamaño pequeño, con una real belleza y con poblaciones muy escasas.

«La principal característica es que tiene un fruto dehiscente, abierto en su base, por lo que se levanta el fruto y cae la semillita. Entonces, tiene muy pocas posibilidades de ser una planta que pueda propagarse y pueda multiplicarse en un ambiente. La planta habita bajo rocas, en grietas, enterradas en el suelo, solitarias o agrupadas. Son plantas viejas, no hay reclutamiento, no hay ejemplares chiquititos de ninguna de ellas, porque a pesar de que yo colecto las semillas, las cultivo y todas germinan, en la naturaleza actualmente eso no ocurre», afirma Raquel.

En este sentido, las especies de Eriosyce se encuentran en grave peligro debido a diversas amenazas, como el tráfico de cactus y la destrucción de su hábitat. Estos cactus son de alto interés comercial, por lo que son extraídos ilegalmente para abastecer el mercado internacional, donde se venden a precios elevados a coleccionistas y entusiastas de la jardinería. La extracción de estas especies, junto con la presión por la minería, la predación por roedores y su distribución restringida, amenaza gravemente su supervivencia en su hábitat natural.

«Viene un saqueador, se lleva todo y se acabó la especie. Viene una minera, hace sus tronaduras, y se pulveriza la especie. Y ese es el valor que no le damos», profundiza Raquel.

«En 2015 se produjo un fenómeno de desierto florido muy grande, el cerro se puso verde, y fueron miles de personas que destruyeron todo. Entonces, yo dije: “bueno, yo también arriba estoy destruyendo”. Porque cuando uno visita un lugar tan regular, se erosiona. Un pie destruye tanto como el Dakar, como los rally. Por lo mismo, postulé a Bienes Nacionales para poder lograr un área protegida. Del 2016 pataleando, pero no pasaba nada, hasta que en el 2022 la seremi de Medio Ambiente me dijo que me olvidara y que hiciéramos un santuario de la naturaleza, que era un trámite mucho más rápido. La cosa salió, por lo que está declarado como santuario de la naturaleza, pero son apenas 20 hectáreas. Que pena», agrega.

El futuro de la conservación: desafíos y esperanza

A pesar de los esfuerzos y aportes personales de Pinto, como el reconocimiento como ciudadano destacado de la Municipalidad de Iquique por su trabajo de conservación y el éxito de sus proyectos de forestación de cactus en Tarapacá, la bióloga se siente muchas veces sola en su lucha.

De esta forma, las dificultades continuaron. Es más, en febrero del presente año, se registró una grave afectación ambiental en el Ecosistema de Niebla de Punta Lobos (ENPL), ubicado a 100 km al sur de Iquique, en los altos del acantilado costero. Se trató de una intervención minera, la que afectó 2,4 hectáreas a 700 metros de altitud, con huellas de maquinaria pesada y tres rajos mineros. Un levantamiento de flora, realizado el 6 de marzo, documentó 18 ejemplares del cactus endémico Eriosyce iquiquensis en la zona intervenida, de los cuales el 74% resultó afectado. Varios de estos cactus estaban a pocos centímetros de las huellas de maquinaria.

«Yo siempre he registrado los ecosistemas de niebla. Cada vez que llueve, voy. Justamente el año 2024 cayó agua, por lo que fuimos a registrar el 1 de noviembre, estaba todo natural, estaba todo okey como siempre. En febrero fuimos otra vez a recolectar frutos, en el marco de un proyecto de Fondo de Protección Ambiental que tiene la ONG Biotandina, que es la propagación de Eulychnia para hacer una segunda replantación masiva de este cactus. Fuimos el 17 de febrero, inocentemente, y nos encontramos con una mascada en el cerro», cuenta Raquel

«Antes nos habíamos contactado con el dueño de la minera de ese lugar, porque son vecinos de nosotros en el Santuario de la Naturaleza en Punta Gruesa, donde ellos tienen otra mina, Mina San Marcos. Entonces, cuando nos encontramos con esta afectación, lo volvimos a contactar, y le dijimos que había que hacer un levantamiento de flora y le pedimos por favor que parara las tronaduras, que queríamos ir a registrar el Eriosyce, que es el cactus emblemático del sector, que está En Peligro e inserto en el Plan RECOGE. Aunque no es que esté solamente esa especie, sino que hay toda una flora que aparece cada 20 años. La cosa es que este señor nos dio “cortadilla”, nos dijo que no tenía plata. Después le pregunté personalmente, y me dijo que su abogada me iba a contestar, lo que nunca hizo. Entonces, como Biotandina, contactamos al abogado Gabriel Muñoz (CEMBIO), porque nosotros estudiamos la flora, no sabemos de cosas legales», agrega.

Ante esta situación, se presentó una denuncia a los organismos pertinentes. En respuesta a esa denuncia, se inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Del mismo modo, activistas ambientales, liderados por Biotandina y Raquel, lograron reunir cerca de 180 personas e instituciones que apoyaron esta causa. A partir de ello, CEMBIO interpuso un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Iquique, con la intención de lograr frenar las actividades ilegales y proteger la biodiversidad del desierto de Tarapacá.

«El recurso se resume en que hay tres ilegalidades que detectamos. La primera irregularidad es que a lo mínimo debió haber tenido una pertinencia ambiental este proyecto, desde el momento en que el dueño del proyecto y la minera Genova supieron o tuvieron conocimiento de que existía esta flora, o esta cactácea endémica de la zona costera del norte de Chile, que estaba en peligro. Obviamente, las tronaduras y los rajos que estaban haciendo lo iban a afectar. Entonces, por lo tanto, ahí hay un acto arbitrario e ilegal. No hay un estudio de impacto ambiental, una RCA, no hay nada, no hay ni una forma de mitigación ni de relocalización, a pesar de las buenas prácticas o de las buenas costumbres de Raquel, la ONG Biotandina y de todas las personas que represento, de comunicarse con el dueño de la empresa, y de explicarle con claridad que ellas mismas se ofrecían inclusive para hacer este diagnóstico, este análisis, y un inventario lo que había y relocalizar», explica Gabriel Muñoz, abogado ambiental de CEMBIO.

«Lo segundo, es que aquí hay una regla que se ha propuesto a través de la página del compromiso minero de no afectar los ecosistemas que están alrededor o en el lugar donde ellos instalan las faenas mineras. Por lo mismo, de manera indirecta o directa, tanto ENAMI como este señor, porque ahora supimos en el recurso de que él se está parapetando con ciertos permisos que da ENAMI, deben actuar en concordancia con este pilar. Tercero, descubrimos, a propósito de este trabajo de Raquel, de la ONG y todas estas personas que están apoyando el recurso, que se trata de un terreno fiscal. Es un terreno del ministerio de Bienes Nacionales que está debidamente delimitado y que hay una invasión por parte de la concesión minera en este terreno. Entonces, también entra un tercer actor, que es el Estado de Chile», agrega.

En esta línea, cabe destacar que el Ecosistema de Niebla de Punta Lobos es considerado sitio prioritario para la conservación debido a su alta biodiversidad, con especies endémicas como Eulychnia iquiquensis, Alstroemeria lutea y la recientemente descrita Atacamalium minutiflorum. Estos ecosistemas son islas vegetadas en medio del desierto, son extremadamente frágiles y solo se pueden observar tras años de lluvias, lo que ocurre de manera esporádica.

Pese a todo lo anterior, Raquel Pinto no se rinde y sigue luchando por la preservación de estas especies. Su objetivo es lograr que las autoridades tomen medidas más efectivas para controlar el tráfico ilegal, establezcan leyes que protejan la flora local y generen una mayor consciencia sobre la importancia de conservar estas especies únicas. A través de su trabajo, ha demostrado que, aunque la lucha es difícil y muchas veces solitaria, la conservación de la biodiversidad del desierto de Tarapacá es fundamental no solo para la región, sino que también para el mundo entero.

«Esto es una cosa puntual que nos pasó ahora. Nos agarramos de Eriosyce porque son ejemplares en peligro y emblemáticos, pero desde hace tiempo que los chilenos estamos matando los cactus. Además, está el problema del tráfico de estas plantas endémicas, exóticas, que son rarezas de alto valor. Les gusta a las personas la cosa rara y se han llevado desde siempre los cactus. Desde Colón, el primer regalo que le hizo a la reina Isabel, fue un cactus. Cultivadores hay en Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Bélgica, todos cultivando cactus. En Chile habrán tres o cuatro viveros de cactus. Entró el mundo asiático y los precios se dispararon. ¿Cómo se para esto? Cuando pagan hasta 5.000 dólares por algunos ejemplares. Es un vergüenza», ahonda Raquel.

«Desde hace un tiempo estamos tratando de formar una red de áreas protegidas de los ecosistemas de niebla de Tarapacá, pero sin un compromiso de las autoridades, las iniciativas individuales se desvanecen. Que lástima no ser un Tompkins 2 y comprarme los terrenos. En estos tiempos ya no se trata solo de proteger y conservar, al menos en el norte de Chile. Lo que hay que hacer es actuar en programas de restauración y revitalización de ecosistemas. Hay que implementar acciones concretas con financiamiento y con un gobierno empoderado que se haga partícipe de esta necesidad de cuidar la biodiversidad regional. Lo otro que tenemos en desventaja en esta zona es el desconocimiento. Estos cactus no se ven. Son cactus enterrados en la arena u ocultos bajo rocas o en una grieta. Estamos acostumbrados a que nos digan que el desierto es absoluto, que no hay nada, y si tú miras los cerros realmente no hay nada. Pero no, pues están los bulbos, rizomas, semillas, cactus enterrados esperando que llueva, y son endémicos de ese lugar, entonces más valor tienen», agrega.

De esta manera, su historia es un testimonio de perseverancia y dedicación, y su trabajo sigue siendo crucial para evitar que especies tan singulares, como las del género Eriosyce, desaparezcan de la faz de la Tierra. Asimismo, hoy su trabajo con la ONG Biotandina, que sigue su legado de investigación y conservación, le da esperanzas de que las nuevas generaciones de científicos y conservacionistas puedan continuar lo que ella comenzó.

«El Arturo, mi esposo, era un famoso endoscopista de la zona norte, creó un Centro de Endoscopía en el Hospital de Iquique espectacular, sin lista de espera, con máxima eficiencia. Venían de todas partes de América del Sur para aprender con él, de todas partes del país también. Arturo falleció y el centro también. No quedó ni un alumno que quisiera continuar. Se murieron los Keim, que tenían el vivero más completo y maravilloso de cactus chilenos, y sus hijos vendieron todo, no se rescató nada. Entonces, yo me digo: “por suerte, mi Eulychnia va a estar ahí 500 a 1000 años o más, cuando yo me vaya para arriba”. Pero necesito gente nueva que venga y continué con esta labor», puntualiza Raquel.

«Apareció, en los últimos tiempos, una ONG, Biotandina, que es una muchachada joven, y que le tengo toda la fe a que ellos puedan ser mi futuro», agrega emocionada.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos