-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años

20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves

20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile

20 de febrero, 2026

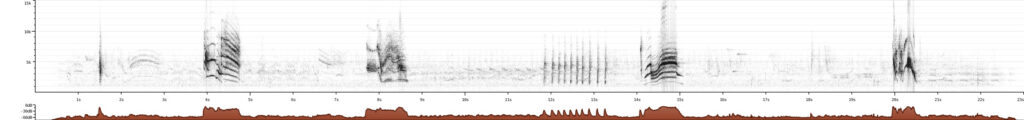

Aves que se presentan con su canto: Explorando las especies chilenas cuyos nombres son auténticas onomatopeyas

En Chile, el canto de muchas aves no solo revela su presencia en el paisaje, sino que también se asocia con sus nombres. Desde el tucúquere hasta el fiofío, sus vocalizaciones han inspirado sus respectivos nombres comunes, lo que refleja una antigua relación entre la naturaleza, el lenguaje y la cultura. Hoy, en un país donde el aviturismo atrae a un número creciente de entusiastas —tanto locales como extranjeros—, aprender a escuchar se ha vuelto esencial. En ambientes densos o boscosos, el oído se convierte en la principal herramienta de detección. Cada canto puede revelar la ubicación de la especie, así como su comportamiento y estado emocional. Reconocer estos sonidos es, por tanto, una forma de redescubrir nuestro entorno, de afinar la percepción y de reconectar con una biodiversidad que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchada.

En los últimos años, la observación de aves ha dejado de ser una actividad reservada a especialistas para transformarse en una práctica cada vez más valorada por personas de todas las edades. Más allá del interés científico o recreativo, esta experiencia ofrece una oportunidad única para conectar con los ritmos del entorno natural y comprender mejor el lugar que ocupamos en él. En este redescubrimiento de la biodiversidad, las aves se alzan como protagonistas visibles —y sobre todo audibles— de un diálogo constante entre naturaleza y cultura.

Chile, con su diversidad de paisajes, que van desde el desierto hasta los bosques templados y los fiordos australes, es un escenario privilegiado para este tipo de encuentros. Aunque su número de especies no sea el más alto del continente, su geografía y variedad de ecosistemas permiten la presencia de aves únicas, muchas de ellas endémicas. Este contexto ha impulsado el crecimiento del aviturismo y ha motivado también un renovado interés por los saberes locales que giran en torno a las aves, especialmente en lo que respecta a sus cantos.

«La riqueza ornitológica de Chile objetivamente no es alta, sobre todo comparado con nuestros vecinos de Latinoamérica. Nosotros tenemos cerca de 350-400 especies, que es poco, si pensamos que Perú y Colombia tienen casi 2.000 ya. Argentina tiene el doble que nosotros, un poquito más, creo que son como 1.000. Ahora, como nosotros tenemos una riqueza de hábitat, por esta gran latitud que tiene Chile, hace que tengamos grupos de aves muy interesantes. Tenemos aves que van desde los salares en altura, en el altiplano, a la Patagonia, pasando por bosques valdivianos», afirma César Muñoz, biólogo y miembro de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC).

«El rol del aviturismo es superimportante. Hay un aumento constante de turismo internacional y también nacional de aviturismo como hobby. La observación de aves, el bird watching, ha crecido brutalmente en los últimos 10 a 15 años, que fue cuando yo partí, por ejemplo. Eso tiene que ver obviamente con la accesibilidad de contenidos. Más guía, plataformas digitales, y las redes sociales que también juegan un rol en amplificar estas cosas y, obviamente, eso hace que muchas más personas estén preocupas e interesadas en proteger ciertos ambientes. Por ejemplo, los humedales eran un tipo de hábitat que hace quizás 20 años la mayoría de la gente no le tomaba una gran relevancia. Ahora son ambientes superprotegidos», agrega.

En este sentido, uno de los aspectos más fascinantes de esta práctica es el papel fundamental que cumple el canto de las aves. Escuchar es, en muchas ocasiones, más importante que ver. En zonas boscosas o de vegetación densa, donde la visibilidad es limitada, los cantos se convierten en señales clave para detectar, identificar e incluso interpretar comportamientos de las especies.

«El canto es vital en el aviturismo. En el bird watching, en general, tú tienes que manejar los cantos de las aves. Casi todas las veces uno escucha las aves antes de verlas, especialmente aves pequeñas, como el cachudito o los chercanes. Sobre todo en ambientes más boscosos. Es indispensable el rol de los cantos, por eso también uno pajarea en las mañanas o en las tardes, que es cuando las aves están más activas. Entonces, obviamente, el canto te permite reconocer especies», comenta Muñoz.

«Esta es una de la forma de poder hacerles seguimientos y detectarlas. Hoy en día, incluso hay gente que los estudia usando dispositivos que generen ese sonido para llegar a ellas», complementa Sebastián Soto, veterinario de aves Bioparque Buinzoo.

De acuerdo con lo anterior, cada ave tiene su propio repertorio sonoro: algunos cantos cumplen funciones reproductivas o territoriales, otros reflejan estados de alerta o estrés. En este contexto, los sonidos se transforman en un lenguaje que, con práctica y atención, los observadores pueden aprender a descifrar.

«En el canto tú puedes observar la diversidad de las aves. Cada ave tiene su canto y cada canto tiene su adorno a la vez. Entonces, es muy bonito de escuchar, porque los cantos en general tienen una función, como de atraer a la hembra o de mostrar que hay un territorio ahí. Entonces, como tiene esta función en el cortejo tan importante, tienden a ser muy adornados los cantos. En el avistamiento de aves tiene la importancia de que uno puede saber que está la especie ahí sin verla, por ejemplo. Eso también te conecta, porque uno empieza a reconocer a las especies que no siempre son están visibles para nosotros», profundiza René Quispe, médico veterinario, doctor en Ciencias, y profesor del departamento de Ciencias Biológicas Animales de la facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile.

«Ahora, hay toda una complejidad en el canto, tú sabes que las aves tienen dialectos. Si tú vas de turismo a Arica, no va a ser el mismo canto que si tú vas de turismo a Villarrica, por ejemplo, dependiendo de si la especie vive en los dos lados. Eso es bonito, que uno pueda reconocer que también hay una cultura. La información se transmite culturalmente y va cambiando, porque es un canto aprendido por las poblaciones. Es como nosotros con los argentinos. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos otro acento», agrega.

Esta dimensión acústica también ha dejado una profunda huella en nuestra cultura. En Chile, muchos nombres populares de aves nacen precisamente del sonido que emiten. Estos nombres onomatopéyicos, muchas veces surgidos desde el mundo rural o indígena, reflejan una tradición oral que relaciona directamente a las personas con su entorno natural. Escuchar una ave y nombrarla según su canto es un gesto que habla de cercanía, de observación atenta y de una forma de conocimiento transmitido de generación en generación.

«Hay un gran porcentaje de aves en Chile que tienen un nombre de acuerdo a su canto. Y en el mundo conozco algunas también. Por ejemplo, tenemos el fiofío, el pitío, el tucúquere, la rara, y muchas más. Yo diría que el chercán también, porque su canto tiende a ser “cherk, cherk, cherk”. El churrín es otro, como el Tapaculos, que dice “tapacu, tapacu”. Por eso se llama tapaculos. E incluso en algunos pueblos del norte no le dicen tapaculos, le dicen tococo. Yo diría que incluso la diuca, porque la diuca es como “diuc, diuc, diuc”, algo así. Hay unos también con onomatopeya compuesta, como el perrito. Se llama así porque su canto es como el de un perrito, hace “guau, guau, guau”. Otro es el run-run, que se llama así no por su canto, sino que por el sonido de sus alas cuando vuela, en el saltito que da. Cuando él hace eso se escucha un ronroneo y por eso se llama run-run», explica Quispe.

«Muchos de esos nombres nacen de la cultura popular. La gente al escucharlas les pone el nombre que escuchan. También es bonito eso, porque en el fondo se genera una relación con escucharlas, estando atentos a cuándo cantan y qué cantan. Esa cultura que era antes mucho más conectada con la naturaleza, sobre todo el mundo rural y también los pueblos que habitaban Chile antes de la colonización», agrega.

A continuación, exploramos algunas de estas especies chilenas cuyos nombres derivan directamente del sonido que emiten.

Conociendo a estas especies

Hued-hued del sur (Pteroptochos tarnii)

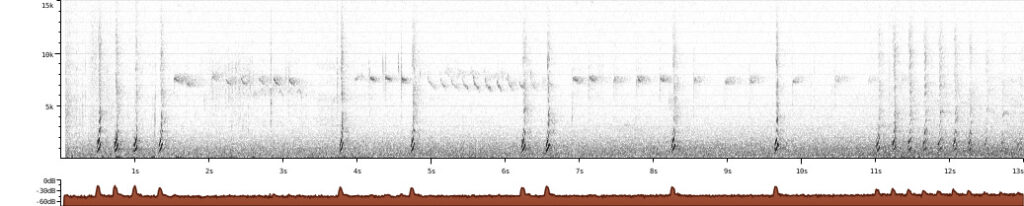

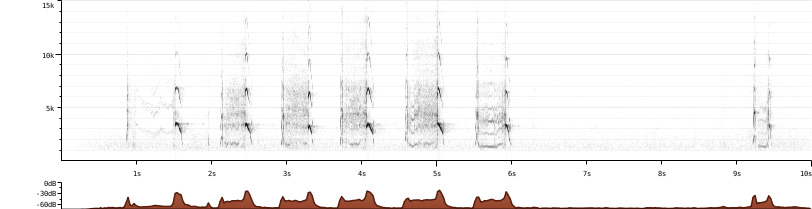

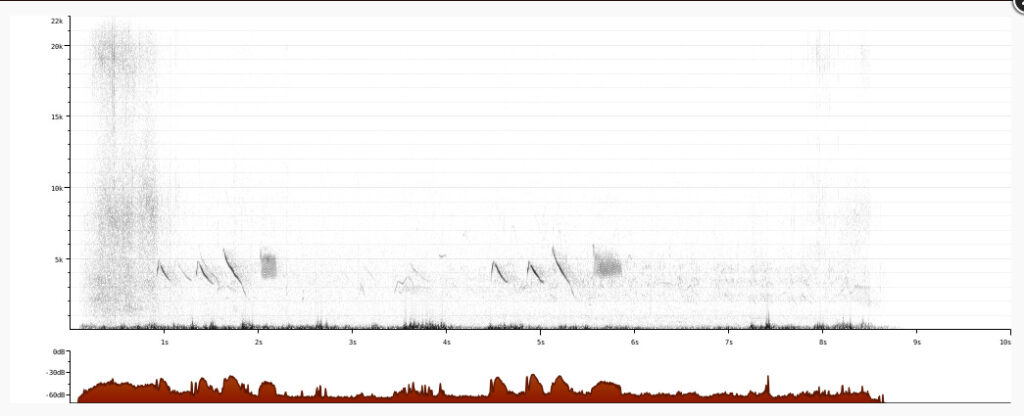

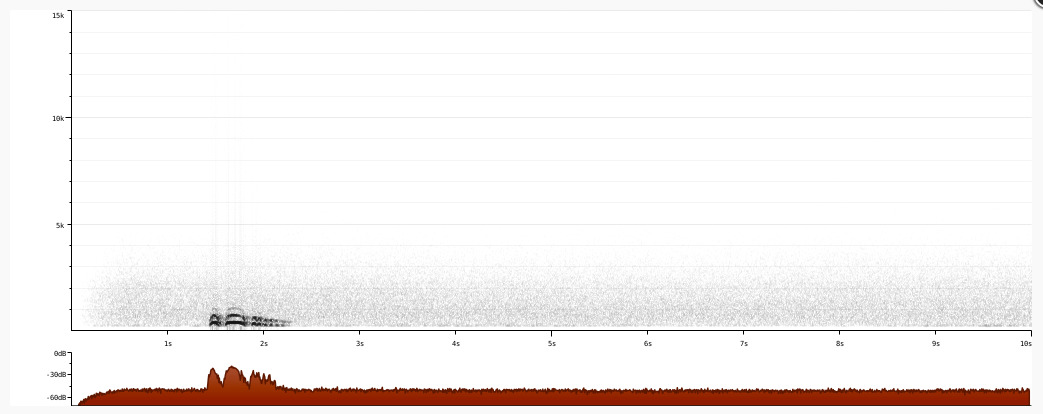

Oculto entre los densos bosques del sur de Chile habita el hued-hued, un ave terrestre de cuerpo compacto y fuerte voz. Su nombre proviene de su singular y resonante canto, descrito como un “huet-huet” grave y repetitivo que suele escucharse a distancia. Pese a su vocalización potente, este pájaro es esquivo y difícil de ver, pues se desplaza entre la vegetación baja y utiliza su robusto pico para excavar en busca de insectos y larvas. El hued-hued pertenece a la familia de los tapaculos, aves endémicas de Sudamérica con hábitos sigilosos, y es símbolo sonoro de los bosques templados australes.

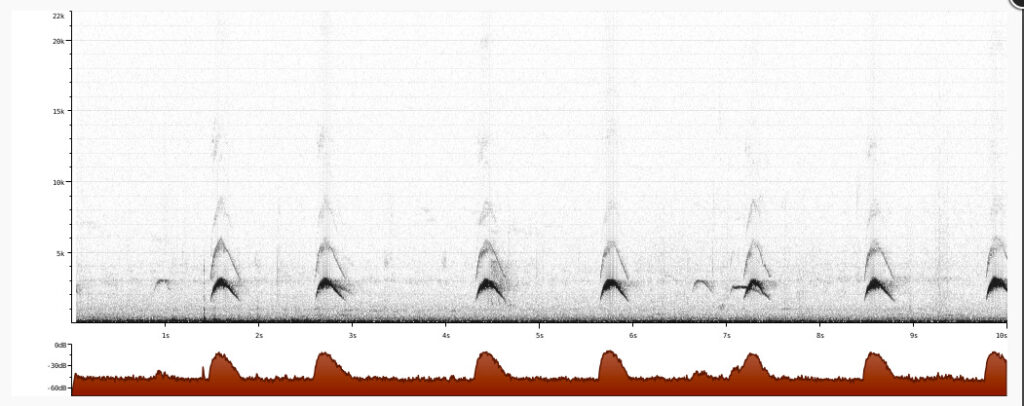

Rara (Phytotoma rara)

Conocida popularmente como rara, el cortarramas chileno se destaca por el sonido característico que emite durante la época de reproducción: una especie de “rrrrrr-ra” repetitivo que le da parte de su nombre común y científico (Phytotoma rara). Esta ave frugívora y de aspecto curioso, con ojos rojizos y plumaje parduzco, habita zonas arbustivas desde la Región de Atacama hasta Magallanes. A pesar de su nombre algo cómico, la rara juega un importante rol en la dispersión de semillas y la polinización, convirtiéndose en un eslabón clave dentro del ecosistema.

Pitío (Colaptes pitius)

El pitío es un carpintero nativo muy conocido en los campos y bosques chilenos, fácilmente reconocible tanto por su plumaje oliváceo con rayas oscuras como por su distintivo canto, un llamado fuerte y nasal que suena como un largo “piii-tiooo”, de donde deriva su nombre. Esta ave es frecuente en zonas rurales y bordes de bosque, donde se alimenta de insectos que encuentra bajo la corteza de árboles y troncos muertos. Su tamborileo sobre madera también forma parte de su repertorio sonoro. El pitío es una de las especies más visibles y escuchadas del sur chileno, y ha sido retratado frecuentemente en la literatura y cultura popular.

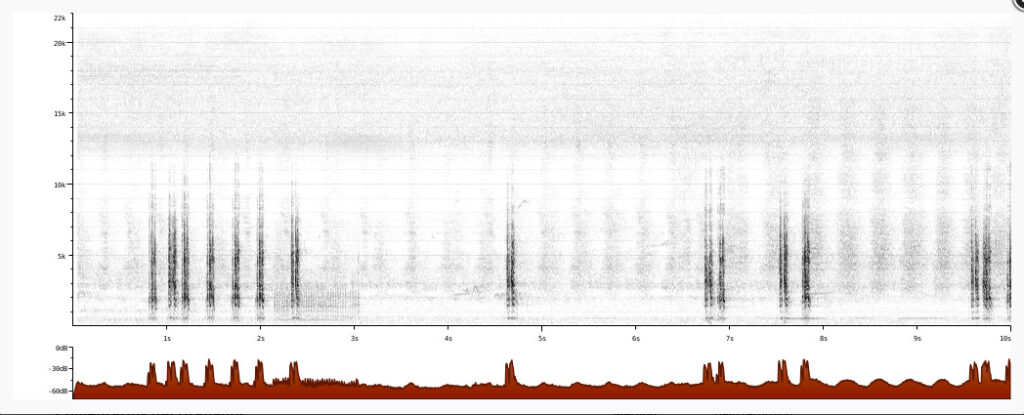

Carancho o Traro (Caracara plancus)

Aunque su nombre más común en Chile es traro, esta ave rapaz también es conocida como carancho en otros países de Sudamérica. Su vocalización áspera y gutural, descrita como una mezcla entre graznido y ronquido —“craaa-craaa” o “trraa-trraa” según algunas interpretaciones— le ha otorgado ese nombre fonético. El traro es un carroñero oportunista que también caza pequeños animales, y se le puede ver en campos abiertos, bordes de bosque y zonas rurales. Su nombre en mapudungún (traru) significa «veloz» y se cree que fue la inspiración para el nombre del líder mapuche Lautaro (Leftraru). Además, cumple un rol ecológico importante como limpiador del paisaje.

Fiofío (Elaenia albiceps)

Conocido como fiofío crestiblanco, este pequeño paseriforme debe su nombre al agudo y persistente silbido que emite durante la temporada reproductiva: un sonoro “fío-fío” que resuena en bosques y matorrales del sur de Chile. Su canto matinal también incluye sonidos como “brio-briyr”, y otras variaciones como “juio” y “piyr” son comunes en poblaciones andinas. Esta ave insectívora, que también consume frutas y néctar, es migratoria: cría en la zona sur y central de Sudamérica y pasa los inviernos en zonas más septentrionales del continente. Su presencia es notoria en primavera y verano por su vocalización constante, que le otorga un nombre inconfundible.

Trile (Agelasticus thilius)

El trile es una especie característica de humedales, totorales y zonas pantanosas del sur de Chile y países vecinos. El nombre de esta ave proviene de su distintivo canto metálico, que se interpreta como un “tri-le-le-le” o un “chili-chili”, según la región. Este sonido ha sido incluso propuesto como una posible raíz onomatopéyica del nombre “Chile”, en antiguos relatos coloniales. El macho es fácilmente reconocible por su plumaje negro brillante y el parche amarillo en sus alas, mientras que la hembra presenta un diseño más discreto y pardo. Es un ave gregaria que anida en colonias y muestra un comportamiento vocal muy activo.

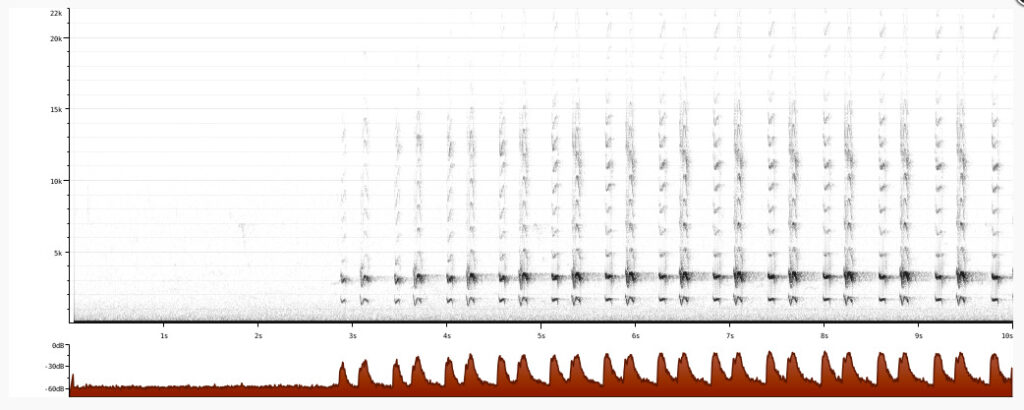

Chincol o Chingolo (Zonotrichia capensis) / Tío Agustín

Presente en buena parte del territorio nacional y en casi toda Sudamérica, el chincol es uno de los cantores más familiares del paisaje chileno. En la cultura popular, su canto se escucha como “Tío Agustín”, una frase que los habitantes rurales han asociado tradicionalmente a su trino. Esta especie destaca por su cabeza rayada, su collar castaño en la nuca y su comportamiento confiado, tanto en áreas rurales como urbanas. Aunque su canto parece sencillo, los estudios han demostrado que cada población tiene una melodía distinta, lo que permite a las hembras identificar el origen de los machos.

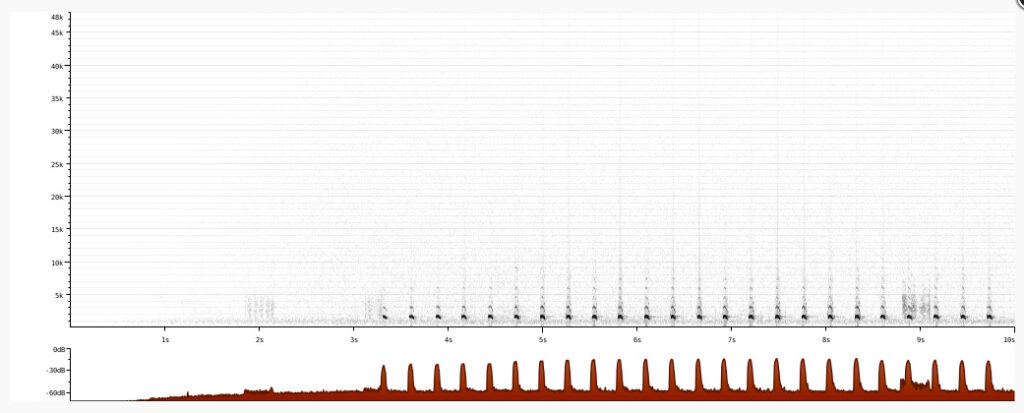

Chuncho austral (Glaucidium nana)

El chuncho, el búho más pequeño de Chile, debe su nombre al sonido repetitivo de su vocalización: un “chun-chun” agudo y rítmico que se escucha al anochecer y en las primeras horas de la mañana. Este búho compacto y de mirada intensa habita una variedad de ambientes, desde bosques esclerófilos en el centro del país hasta la zona austral. A pesar de su tamaño reducido, es un cazador formidable, que se alimenta de insectos, reptiles y pequeñas aves. Nidifica en cavidades de árboles y su canto lo delata incluso cuando permanece oculto entre el follaje.

Churrín del sur (Scytalopus magellanicus)

Ave tímida y críptica, el churrín vive entre matorrales densos y quebradas húmedas del sur de Chile. Su canto es un trino constante y vibrante, descrito como “churrín-churrín” o “rriieh-rriieh”, que resuena en medio de la espesura aunque rara vez se logra ver al ave. En algunas zonas también se le llama choco, otra variante onomatopéyica. Este pequeño pájaro de plumaje oscuro construye sus nidos en raíces o grietas y se alimenta de insectos y pequeños invertebrados. Su capacidad de esconderse entre la vegetación lo hace difícil de observar, pero su voz lo delata siempre.

Tucúquere (Bubo magellanicus)

El imponente tucúquere es el búho más grande de Chile y su nombre también proviene de su canto grave y profundo, interpretado como “tu-cú-quere”. Esta especie habita desde el norte hasta el extremo austral del país, incluyendo la Tierra del Fuego. Prefiere zonas boscosas y estepas, y es un depredador eficiente de roedores, reptiles e insectos. Su presencia puede pasar desapercibida durante el día, pero su canto nocturno resuena claramente en los paisajes abiertos. Aunque no es una especie amenazada, enfrenta riesgos como la caza ilegal y el uso de venenos para el control de roedores.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos