-

Un desastre poco visibilizado: Más de la mitad de accidentes con vehículos con cargas peligrosas en el Altiplano de Arica y Parinacota han sido en los últimos dos años

21 de enero, 2026 -

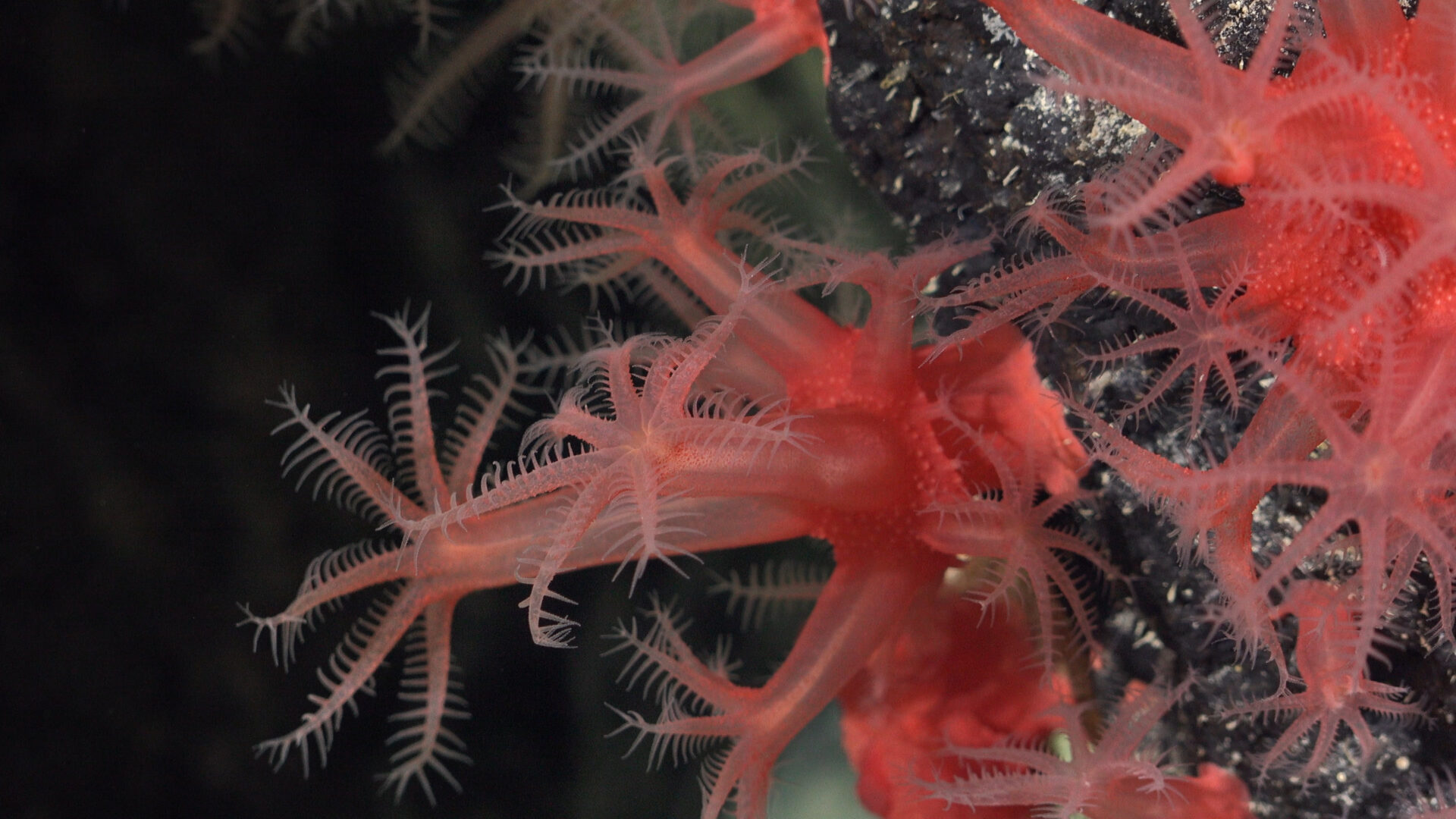

Conversaciones con una leyenda: Paul Dayton y sus 84 años dedicados al estudio de los bosques de algas

21 de enero, 2026 -

En el Día de la Concientización por los Pingüinos: Relevando al pingüino de Humboldt, una especie única en peligro

20 de enero, 2026

Morir “más verde”: Biocementerios públicos y otras nuevas alternativas

Frente a la crisis climática y la creciente conciencia ambiental, incluso los rituales asociados a la muerte están cambiando. Cada vez más personas y comunidades buscan despedidas que honren la memoria de sus seres queridos sin dañar el entorno. Así, surgen alternativas como entierros naturales, urnas biodegradables y biocementerios que integran vegetación nativa, como el primer espacio público de este tipo en Chile. Estas nuevas prácticas proponen un modo distinto de mirar la muerte: uno donde el recuerdo, la tierra y la vida vuelven a conectarse.

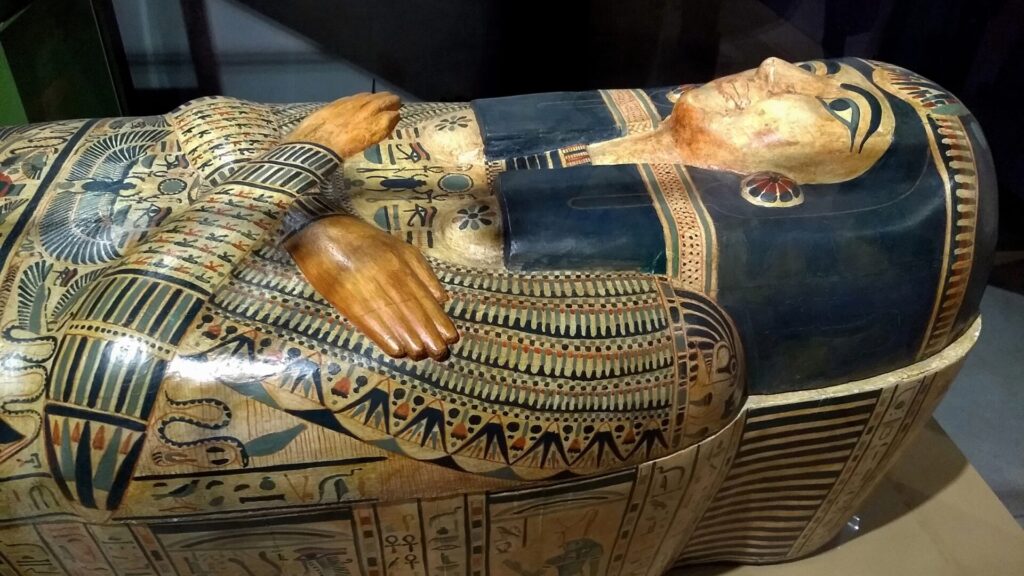

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado dar sentido a la muerte. En cada cultura y época, despedir a los fallecidos ha sido un acto profundamente simbólico, cargado de creencias sobre la vida, el más allá y el vínculo con la naturaleza. Desde las ofrendas de flores y alimentos en tumbas prehistóricas a los grandes mausoleos de piedra, los rituales funerarios han sido una forma de rendir homenaje, así como de afirmar nuestra pertenencia al ciclo de la vida.

Hoy, sin embargo, esa búsqueda de trascendencia convive con un nuevo tipo de conciencia: la ambiental. En un mundo marcado por la crisis climática, la manera en que tratamos los cuerpos después de la muerte se ha convertido en un tema relevante para la sostenibilidad. La pregunta ya no es solo cómo queremos ser recordados, sino también qué huella dejamos en la Tierra después de partir.

Ataúdes fabricados con maderas tratadas, el uso de químicos en el embalsamamiento o los cementerios construidos con grandes cantidades de hormigón son prácticas que, aunque nacieron de la necesidad de preservar y honrar, hoy plantean interrogantes sobre su impacto ecológico. Por eso, distintas comunidades, empresas y científicos alrededor del mundo están explorando alternativas que integren el respeto por los ritos con una mirada más armónica hacia el entorno.

El interés por funerales más sostenibles es cada vez un fenómeno más grande. Desde bosques conmemorativos, biocementerios públicos (como es el caso de Chile), hasta urnas biodegradables, estas nuevas formas de despedida buscan reconciliar la espiritualidad, la memoria y la naturaleza, transformando el acto de morir en una oportunidad para generar vida.

«El principal desafío es la educación, la concientización. Tenemos que tener la capacidad, nosotros como industria, de poder mantener informada a la población, mantenerla informada de los atributos, de los beneficios, de los aspectos positivos que significaría optar por un funeral ecológico», asegura Pablo Sánchez, gerente general de BioFuneral, funeraria que impulsa la iniciativa de las ánforas de árbol nativo.

Panorama de la muerte y sus impactos

La historia de los rituales funerarios es también la historia de nuestra relación con lo terrenal y natural. En las primeras civilizaciones, los entierros se realizaban directamente en el suelo, acompañados de ofrendas que simbolizaban la continuidad del alma y del ciclo de la vida. En Egipto, el embalsamamiento surgió como respuesta a una creencia en la vida eterna del cuerpo físico; en Grecia y Roma, la cremación representaba la purificación del espíritu. Más tarde, en la Europa medieval, los cementerios junto a las iglesias reflejaban la idea de protección espiritual y comunidad incluso después de la muerte.

Con el paso de los siglos, la práctica funeraria se fue institucionalizando. La revolución industrial trajo consigo la creación de grandes cementerios urbanos y el desarrollo de una industria funeraria moderna, con ataúdes sellados, lápidas estandarizadas y procesos químicos para retrasar la descomposición. La intención era preservar la dignidad del cuerpo y facilitar la gestión sanitaria en ciudades en crecimiento, pero sin prever los efectos acumulativos que esos materiales y sustancias tendrían en el ambiente a largo plazo.

Gracias a diversas investigaciones, en la actualidad sabemos que los cementerios convencionales pueden actuar como fuentes de contaminación. Los cadáveres embalsamados con formaldehído —una sustancia tóxica y cancerígena— se depositan en ataúdes fabricados con maderas barnizadas, metales pesados y adhesivos industriales. Con el tiempo, estos materiales se degradan, liberando contaminantes que pueden filtrarse en el suelo y alcanzar acuíferos cercanos. Estudios realizados en distintos países han detectado trazas de arsénico, plomo y mercurio en las aguas subterráneas próximas a cementerios antiguos.

A esto se suma la huella de carbono asociada a la infraestructura funeraria. La producción de hormigón, utilizada masivamente en la construcción de nichos, requiere la combustión de piedra caliza a temperaturas superiores a 1.200 °C, consumiendo grandes cantidades de energía y liberando aproximadamente 0,9 toneladas de CO₂ por cada tonelada de hormigón producida. Asimismo, las cremaciones —que se han popularizado en las últimas décadas— emiten gases contaminantes y consumen grandes cantidades de energía fósil, lo que ha impulsado la búsqueda de tecnologías menos invasivas.

«El entierro tradicional tiene varios impactos, principalmente lo que genera en términos del uso de recursos, el uso de productos químicos para las conservaciones de cuerpos, por ejemplo, así como el hecho de que los ataúdes sean ataúdes convencionales. También hay que considerar que estos ataúdes convencionales van sobre verdaderas bóvedas de cemento, que van en el suelo del cementerio o parque», señala Sánchez.

«Del punto de vista del cuidado del suelo, es lo que se produce en términos de lixiviación, aunque no están 100% definido los porcentajes, digamos, pero sí hay un impacto total brutal. La cremación como tal no es 100% ecológica tampoco, sino que, el hecho de haber ciertos procesos de combustión en sus etapas, se genera un impacto, pero este es mucho menor, del punto de vista de la huella de carbono», añade.

No obstante, es importante recordar que estas prácticas surgieron de un contexto cultural, emocional y sanitario específico. Los ritos funerarios tradicionales responden a necesidades profundas: preservar la memoria, contener el duelo y dar forma al vínculo con los muertos. El desafío actual no es renunciar a esos significados, sino adaptarlos a un tiempo donde el respeto por los difuntos puede coexistir con el cuidado del planeta.

En este sentido, la conversación sobre muerte y sostenibilidad no busca desacralizar la despedida, sino ampliarla. Hablar de entierros ecológicos es también hablar de una ética del retorno, de una forma de cerrar el ciclo vital en armonía con la naturaleza, permitiendo que la muerte vuelva a ser parte de la vida.

Nuevas alternativas en el mundo

En los últimos años, el vínculo entre los rituales funerarios y la sostenibilidad ha abierto paso a una nueva generación de prácticas que buscan reconciliar la despedida con el respeto por la naturaleza. Estas propuestas, reunidas bajo conceptos como funerales verdes o entierros ecológicos, no solo reducen la huella ambiental, sino que también revalorizan el sentido simbólico del retorno a la tierra.

Una de las alternativas más extendidas es el entierro natural, o green burial, una práctica que prescinde del embalsamamiento y de los ataúdes sellados. Los cuerpos se depositan directamente en el suelo o en féretros biodegradables elaborados con cartón, fibras vegetales o madera sin barnices. En lugar de lápidas de mármol o estructuras de cemento, se utilizan marcadores simples o especies vegetales que crecen sobre las tumbas, integrando el espacio con el paisaje. Este modelo, popular en Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa, busca devolver al cuerpo su capacidad de nutrir la tierra y cerrar el ciclo vital de manera orgánica.

Otra opción en crecimiento es la cremación por agua alcalina, o resomación. A diferencia del fuego, este método utiliza una mezcla de agua y álcalis que acelera la descomposición del cuerpo en un ambiente controlado y a baja temperatura. El proceso genera una fracción mínima de emisiones de carbono y evita la liberación de compuestos tóxicos, como el mercurio proveniente de amalgamas dentales. Además, el agua resultante puede ser tratada sin generar residuos peligrosos, lo que convierte esta técnica en una alternativa viable para países que buscan transiciones graduales hacia prácticas más limpias.

También ha ganado terreno la recomposición humana, conocida popularmente como compostaje corporal. Este método aprovecha la acción de microorganismos, temperatura y humedad controladas para transformar los cuerpos en suelo fértil en un plazo de cuatro a seis semanas. El material resultante puede destinarse a proyectos de restauración ecológica, jardines comunitarios o reforestación. Más que una técnica, esta práctica propone una mirada filosófica sobre la muerte: convertir la materia en vida, integrando la memoria del fallecido en el ciclo regenerativo del planeta.

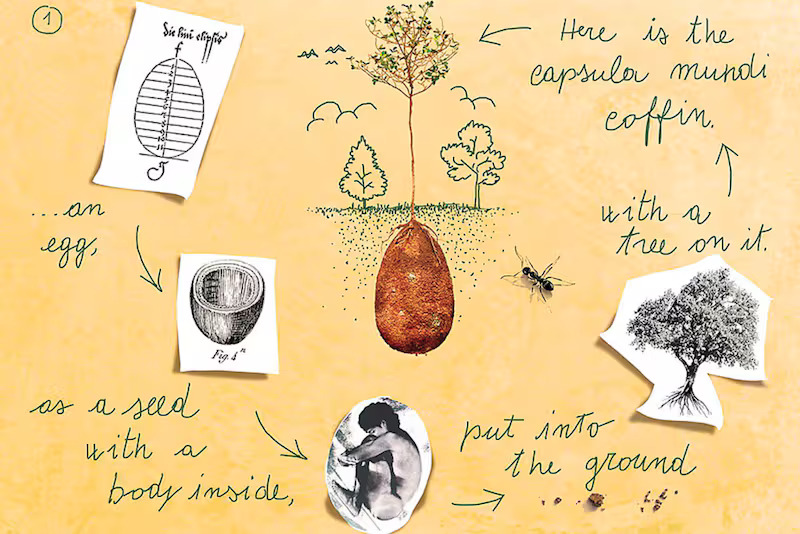

«Hasta ahora, los procesos más compostables, como es el caso de Estados Unidos, que está autorizado solamente en siete estados, todavía está en pañales. Hay otro proyecto, muy interesante, que es italiano, que es la Capsula Mundi, que tampoco se encuentra con la autorización sanitaria correspondiente, digamos. Así que, a nivel mundial, todavía estamos todos en pañales. Nosotros, en BioFuneral, de todas maneras, quisimos desde sus inicios, ya hace más de 7 años, poder cambiar el paradigma de lo que es la muerte en Chile. Salir un poco de lo cuadrado y lo oscuro, y volver a lo redondo y a lo verde, a lo circular. Nos planteamos el fenómeno desde sus inicios, pero siempre desde el cuidado del medio ambiente», afirma Sánchez.

Por su parte, los biocementerios —espacios diseñados para entierros naturales y conservación del entorno— representan una evolución de esta tendencia. En lugar de nichos de hormigón o bóvedas selladas, se priorizan suelos vivos, vegetación nativa y diseños que favorecen la infiltración natural del agua. Algunos de estos cementerios, en países como Suecia, Inglaterra y Canadá, incorporan sistemas de filtrado que evitan la dispersión de lixiviados (líquido residual generalmente tóxico), y funcionan además como áreas de biodiversidad urbana. Así, los lugares de descanso eterno se transforman en pulmones verdes que contribuyen al equilibrio ecológico de las ciudades.

A la par, han surgido propuestas experimentales que exploran la relación entre tecnología y memoria. Desde la criogénesis verde, que sustituye materiales sintéticos por componentes biodegradables, hasta procesos de reducción química o mineralización acelerada, que convierten el cuerpo en elementos inertes y seguros. La innovación en este campo busca reducir los residuos y aprovechar la energía de forma más eficiente. Incluso existen iniciativas donde el calor generado por la cremación se reutiliza para producir electricidad, mostrando cómo la ciencia puede aportar soluciones a una práctica ancestral.

Más allá de la técnica, estas nuevas formas de despedida reflejan un cambio profundo en la manera de entender la muerte: ya no como una interrupción definitiva, sino como una transformación dentro del ciclo de la vida. En ellas, el duelo se convierte también en una oportunidad de reconciliación con la tierra, donde recordar y regenerar pueden convivir en un mismo gesto.

El caso de Chile: El primer biocementerio público

En Chile, la conversación sobre la sostenibilidad también ha alcanzado al mundo funerario. Durante décadas, los cementerios del país han seguido un modelo tradicional, con nichos de hormigón, lápidas y estructuras que ocupan amplias superficies urbanas. Pero las preocupaciones ambientales, junto con la escasez de espacio y la creciente conciencia ecológica, han impulsado nuevas formas de pensar la despedida.

En este contexto, surgen diversas alternativas, como las ánforas asociadas a árboles nativos de BioFuneral, y el primer biocementerio público del país, ubicado al interior del Cementerio General de Santiago. Se trata de experiencias pioneras que buscan repensar la relación entre la muerte, la ciudad y la naturaleza.

«En Chile, debido a su legislación, no podemos optar a funerales 100% verdes, como me gustaría a mí. En realidad, el compostaje humano es y será siempre la mejor alternativa del punto de vista del cuidado del medio ambiente», comenta Sánchez.

«Nosotros, en realidad, hemos sido un poco los precursores en Chile y en América Latina, me atrevería a decir. Nuestra ánfora de árbol nativo es una forma hermosa de dar un sentido espiritual en torno a la vida y a la naturaleza. Es algo desarrollado por nosotros, en el cual junto a la ceniza desarrollamos un sustrato especial para incorporar un arbolito nativo, digamos. Entonces, en términos muy simples y práctico, es como que el difunto volviera a la vida en la forma de un lindo quillay, un lindo peumo o un lindo canelo. Entonces, desde el punto de vista de la trascendencia, tenemos un impacto pero enorme ahí», agrega.

Por su parte, el proyecto del biocementario propone una alternativa que reemplaza los métodos convencionales por prácticas respetuosas con el entorno. En lugar de bóvedas o estructuras selladas, los cuerpos se sepultan en ánforas biodegradables. De esta manera, la descomposición ocurre de forma natural y los nutrientes retornan a la tierra, evitando la liberación de sustancias tóxicas. El terreno se conserva como un espacio verde, con vegetación nativa y senderos que invitan al recogimiento, pero también al paseo y la contemplación.

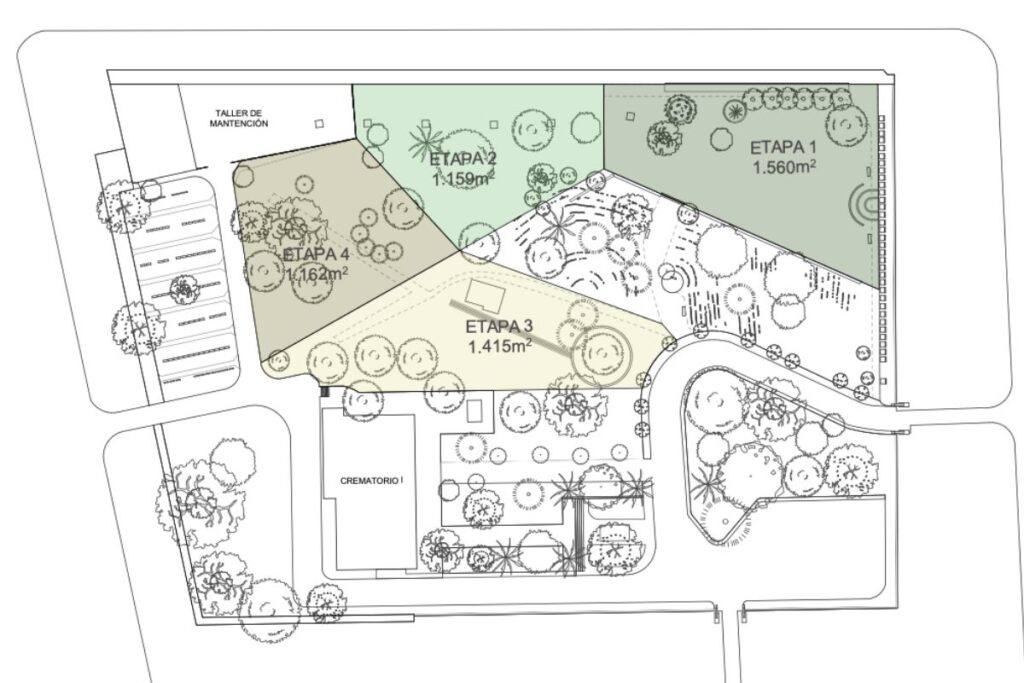

«Había algunos problemas. Entre esos problemas, teníamos un patio grande, considerando que el cementerio cuenta con 86 hectáreas, donde se reciclaban materiales de tumbas, de restos humanos, que dejaban los crematorios y el tratamiento que se le daba no era el adecuado. Claramente, había un problema normativo ahí. Entonces, empezamos a ver qué alternativas de uso podían tener estos espacios. Pero además, el cementerio general tiene un crematorio que funciona hace 65 años. Y en esos 65 años las personas, de manera voluntaria, han ido enterrando las ánforas de forma bien poco orgánica en un espacio donde se permitió eso», relata Fares Jadue, alcalde de Recoleta.

«Empezamos a ver los impactos positivos que podría tener esto, pero también a evaluar cómo revalorizábamos este momento de quiebre, de la muerte, y cómo tal vez podíamos pensar que, a través de una iniciativa como esta, las personas le podían dar una continuidad espiritual y, de alguna manera, ecológica y material a sus seres queridos», agrega.

El diseño del biocementerio responde a una lógica ecológica y urbana. Se integran diferentes estrategias para evitar la contaminación de suelos y aguas subterráneas, y se promueve la convivencia entre la función funeraria y la regeneración ambiental. No se trata solo de un lugar para los muertos, sino también de un área viva dentro de la ciudad, donde los árboles y las plantas cumplen un rol simbólico y ecológico: ofrecer sombra, refugio y continuidad.

«La Universidad Estatal Santiago nos está apoyando desde su área de la ingeniería. Nos ayudó a la generación de ánforas impresas en 3D con filamentos biodegradables y, finalmente, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) nos dijo que estaban disponibles para aportarnos árboles nativos. Distintos tipos de especies que podrían ayudarnos a constituir este espacio de biocementerio, que esperamos que sea también un bioparque, y que contenga toda esta memoria de las personas, pero que también transforme esa memoria en memoria ecológica», explica Jadue.

De esta manera, más allá de su dimensión ambiental, esta iniciativa representa un cambio cultural. En un país donde el duelo suele vivirse en espacios cerrados y marcados por la solemnidad, el biocementerio propone una experiencia distinta: una despedida serena, conectada con el paisaje y con el ciclo natural de la vida. En ese sentido, busca devolver al acto funerario un vínculo más profundo con la tierra, como ocurría en las antiguas culturas, pero adaptado a los desafíos de hoy.

El proyecto también plantea interrogantes relevantes sobre el futuro de los cementerios en las ciudades. A medida que los espacios urbanos se densifican y los terrenos disponibles se reducen, repensar la gestión funeraria se vuelve una necesidad. Iniciativas como esta permiten optimizar el uso del suelo, reducir la huella de carbono y ofrecer alternativas que respondan a las expectativas de nuevas generaciones, cada vez más conscientes del impacto ambiental de sus decisiones.

«Aquí logramos, primero, convertir cenizas humanas en nutrientes para árboles nativos. Ahí hay un impacto bien importante desde el punto de vista de generar una huella de carbono positivo. Por tanto, el propio proyecto, la propia idea, captura y secuestra el carbono activamente. Cada árbol plantado representa una especie de sumidero de carbono permanente, contribuyendo, de alguna manera, a la carbono neutralidad dentro del pericentro de la ciudad», comenta Jadue.

«También se convierte en un espacio que mitiga las islas de calor. La idea de la forestación con especies nativas en un sector de alta densidad urbana, efectivamente puede contribuir a bajar las temperaturas y a mejorar la calidad del aire. De igual forma, hay un tema con la biorremediación del suelo. Estamos recuperando un suelo que estaba más bien generando contaminación. Esto nos permite generar mejor calidad de suelo, promover la biodiversidad y la resiliencia del ecosistema», añade.

El biocementerio público no busca reemplazar las formas tradicionales de despedida, sino coexistir con ellas. Su valor radica en abrir una conversación que hasta hace poco parecía lejana: cómo despedirnos con respeto, pero también con responsabilidad ambiental. En palabras simples, cómo permitir que incluso el final de la vida pueda ser un acto de cuidado hacia lo que permanece.

«En el fondo, cada árbol va a ser una persona. Eso es una proyección muy importante. Cada familia va a tener a una persona ahí, que se ha constituido en una especie natural. Entonces, se resignifica un poco el ciclo de la vida y de la muerte. De esta manera, creemos que esto se puede potenciar de una manera bien relevante dentro del espacio cementerio. Se trata de un hermoso parque, donde las personas además se van a poder conectar de una manera distinta, de una manera muy espiritual. Van a poder ir a reflexionar, a leer, a estar en tranquilidad, a tener un acercamiento distinto y, tal vez, mucho más sano, con lo que significa el trauma de la muerte», asegura Jadue.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos