-

Plumas, refranes y memoria: la fascinante huella de las aves en la cultura popular y ancestral de Chile

18 de septiembre, 2025 -

Alianza Humboldt ante rechazo de casaciones por Corte Suprema: “Proyecto Dominga se mantiene rechazado y sin autorización para operar”

17 de septiembre, 2025 -

Fiestas Patrias: Panoramas en familia y en contacto con la naturaleza

16 de septiembre, 2025

¿Sabías que la tradicional chupalla está hecha de trigo? Te contamos la historia de este emblema nacional

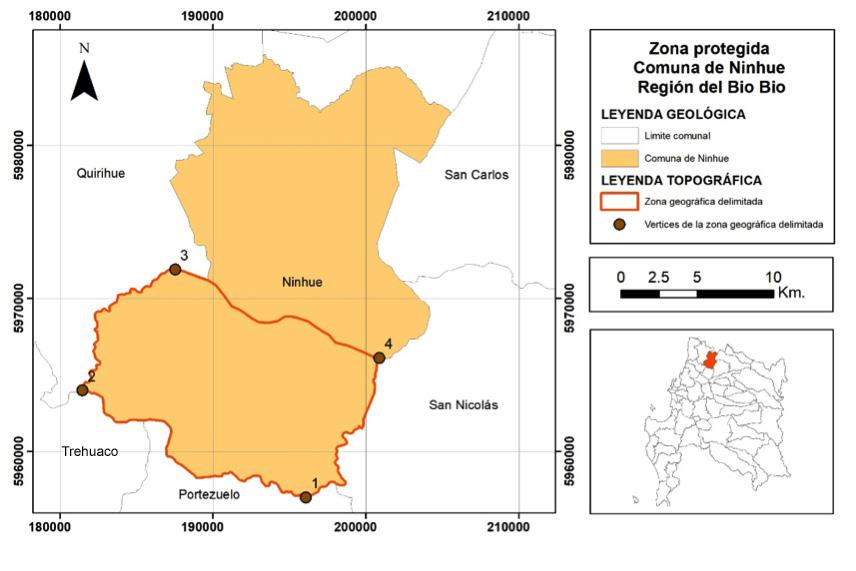

En Ninhue, región de Ñuble, se conserva uno de los oficios más antiguos de Chile, la confección de chupallas de paja de trigo, reconocidas con Denominación de Origen desde 2018. Esta prenda tan cotidiana en época de Fiestas Patrias es un ícono nacional cargado de historia y curiosidades, su nombre proviene de una planta nativa, su fabricación depende de distintos trigos y su uso se remonta a la independencia de Chile. Es un patrimonio cultural que resiste en manos de unos pocos artesanos, pero cuya continuidad está amenazada por la falta de relevo, la pérdida de variedades tradicionales de trigo y la competencia del mercado global.

Para los chilenos, septiembre es un mes marcado por el ánimo de festejo y fraternidad. La bandera se hace presente en cada rincón de las ciudades y campos, los niños elevan sus volantines y en los menús no pueden faltar las empanadas y terremotos.

En las fondas se escucha el sonido de las espuelas al ritmo de la cueca, de la mano de la tradicional figura del huaso chileno, cuya vestimenta no está completa sin llevar puesta una chupalla. “La chupalla es parte de la identidad campesina, pero también de la identidad nacional. No existe huaso sin chupalla”, señala Paola Silva, ingeniera agrónoma que impulsó en 2018 la Denominación de Origen (DO) de este representativo sombrero.

La tradición de la chupalla se remonta a casi tres siglos atrás. Se usaba en el campo mucho antes de transformarse en un emblema nacional, como respuesta a los sombreros de alto costo que usaban los españoles en la época colonial. Su elaboración requiere variedades de trigo de más de 1,80 metros, cosechadas a mano con herramientas tradicionales que llegaron al país en esos tiempos, pero que al día de hoy se mantienen.

Su nombre viene de una planta nativa llamada Fascicularia bicolor, reconocida por sus hojas duras y puntiagudas, denominada popularmente como «achupalla». Con el tiempo, la palabra se asoció al sombrero que acompañaba la vida campesina, especialmente en labores agrícolas bajo el sol. Si bien existieron otros sombreros de paja, el uso de las materias primas disponibles y los tejidos llevados a cabo en la zona, lo convirtieron en un producto ícono de la tradición chilena.

La denominación de origen de la chupalla de Ninhue, busca proteger no solo el objeto en sí, sino también el oficio, la tradición campesina y el sustento de familias que ven en esta artesanía un legado cultural y económico. “Mi papá es chupallero y mi mamá colchandera. Toda mi familia está relacionada con la artesanía en paja de trigo”, cuenta Marcela Parra, hija de artesanos de Ninhue y hoy gerente de la cooperativa local.

Sin embargo, la falta de relevo generacional, la competencia de productos importados y la escasez de materia prima amenazan la continuidad de este patrimonio.

Las primeras chupallas

Según un estudio sobre la historia de la chupalla, la tradición del uso del sombrero en Chile comenzó con la llegada de los españoles, quienes tenían la costumbre de protegerse del sol. En ese entonces, los europeos usaban sombreros de piel de castor o lana de vicuña, que eran costosos y distinguían a las clases sociales. Asimismo, los conquistadores introdujeron el trigo como planta de cultivo en el territorio. Antes de ello, el principal sustento de los indígenas era el maíz.

Como respuesta al alto costo de los sombreros importados, y como una alternativa más original e identitaria, los campesinos comenzaron a crear sombreros de paja a partir de materiales disponibles y de bajo costo. Inicialmente, se trataba de sombreros de paja rústicos, de bajo precio, usados con el principal fin de evitar el sol. Sin embargo, la llegada de sombreros de pita y de jipijapa (Ecuador) en la segunda mitad del siglo XVIII motivó a los campesinos a elaborar también una línea de chupallas finas a principios del siglo XIX. En la medida en que desarrollaban un trabajo más preciso y delicado, podían obtener productos de mayor calidad, surgiendo un nuevo mercado que valoró esa diferencia.

De esta manera, en la década de 1740 se registraron los primeros sombreros de paja locales. Ya en 1841, ocurrió lo mismo con las «chupallas ordinarias» y «chupallas finas», lo que evidenció la diversificación del producto, base de las actuales chupallas de alta calidad. “Los campesinos reservaban sus mejores chupallas para ir a la iglesia o participar en rodeos”, relata Paola Silva, recordando cómo el sombrero era una parte importante de la vida diaria y de celebraciones.

En la década de 1820, se comenzó a conocer a estos sombreros de paja bajo el nombre de chupalla, aludiendo a una planta, cuyas hojas se usaban para tejer sombreros, llamada “achupalla”, nombre vulgar de la Fascicularia bicolor, especie fanerógama de la familia Bromeliaceae. La palabra tiene raíces en la lengua quechua, conservando su raíz indígena y marcando un profundo arraigo cultural que prioriza sus elementos locales. De esta manera, se distingue del lenguaje español, convirtiéndose en un símbolo de resistencia cultural y de identidad local. Al transferirse el nombre de la planta al sombrero, en poco tiempo se logró su aceptación por parte del público chileno.

En los siglos XVIII y XIX los sombreros de paja se extendieron por toda la zona central de Chile, desde el valle del Aconcagua hasta el Biobío. A su vez, dentro de este espacio, el río Maule marcó una diferencia territorial, con sombreros bonetes al sur y sombreros de paja al norte.

Denominación de Origen en Ninhue

El reconocimiento de la chupalla de Ninhue con Denominación de Origen (DO) en 2018 no solo protegió el sombrero como objeto, sino que también resguardó un oficio artesanal que ha pasado de generación en generación. Lograr esta certificación implicó un trabajo multidisciplinario de historiadores, antropólogos, agrónomos y una diseñadora, sumándose a la comunidad de Ninhue que participó activamente, aportando su conocimiento y experiencia.

Este estudio buscó revalorizar el oficio, rescatar las variedades locales de trigo y poner en valor la cadena productiva completa de la chupalla. “Aunque la denominación no fue el primer objetivo, se convirtió en el reconocimiento al final de un largo proceso de visibilización y preservación del patrimonio cultural”, comenta Paola Silva.

Este sello entregó beneficios al territorio y sus técnicas, asegurando una continuación de la tradición, aunque los artesanos actuales lleguen a desaparecer en un futuro, siempre y cuando se sigan las técnicas y variedades locales. De este modo, se protegen las técnicas tradicionales de cultivo y confección, que son propias de esta región. La paja utilizada proviene de variedades locales de trigo, cultivadas en suelos de baja fertilidad y cosechadas a mano. Se teje siguiendo métodos centenarios y el cosido final de las chupallas se hace con máquinas antiguas que permiten una costura única y duradera.

Sin embargo, aunque esta medida ha ayudado a la visibilización, para Marcela Parra este reconocimiento no ha sido suficiente en la práctica, ya que no protege al producto en relación a la competencia, especialmente de los productos chinos más baratos que han invadido el mercado, “¿Para qué el Estado te dice que tienes un producto único, si no va a hacer nada al respecto para que otro venga y te lo quite?”, cuestiona.

Estas son medidas que podrían evaluarse a futuro. Por ejemplo, en Ecuador, los sombreros de jipijapa ya han sido reconocidos con DO, con el nombre de «Montecristi». El Estado ha elaborado una política de valoración patrimonial de esos sombreros, con medidas concretas de protección y promoción, que han generado beneficios considerables a los campesinos en particular, y a la identidad nacional en general.

Sembrar, tejer y coser

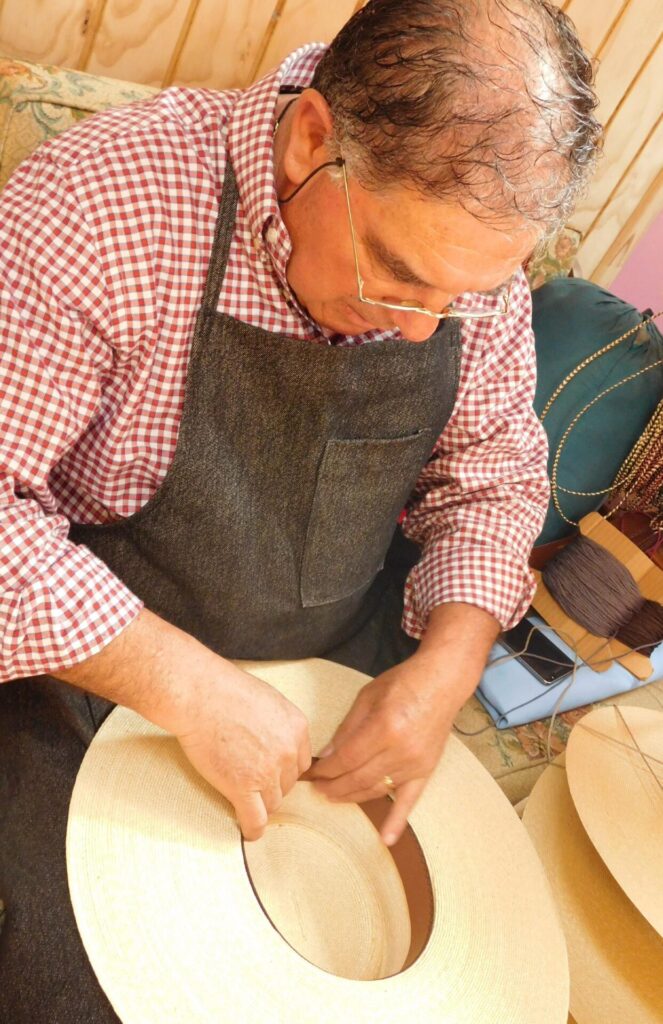

Elaborar una chupalla de Ninhue es un proceso que combina paciencia, conocimiento agrícola y destreza artesanal. “Todo tiene un proceso: sembrar, cosechar, trenzar y coser. Una colchandera puede demorar dos semanas en una sola cuelcha, y un chupallero en una semana alcanza a hacer solo dos chupallas”, explica Parra.

Todo comienza en el campo, con variedades locales de trigo que han sido cultivadas y conservadas por generaciones. Según el libro “Variedades locales de trigo del valle del Itata”, publicado en el sitio web de las Chupallas de Ninhue y cuelchas del Itata, se usan variedades de trigos como oregón, colorado, milquinientos, furfuya y cebolla, entre otros. Son altos, llegando a medir aproximadamente 1,80 metros, y producen cañas finas, blandas y resistentes, perfectas para el trenzado. A diferencia de los trigos modernos, estos cultivos crecen en suelos de baja fertilidad y con escasa retención de agua, condiciones típicas del secano interior de la Cordillera de la Costa, que contribuyen a la calidad única de la paja.

La cosecha es completamente manual. “No ocupan toda la caña, no ocupan todo el tallo, sino que ocupan el último segmento que está inmediatamente debajo de la espiga. Ese pedacito es el que cortan y separan”, explica Silva. Dicho segmento de la caña, justo debajo de la espiga, se conoce como “despitonado”, y es el más adecuado para la elaboración de cuelchas, trenzas largas que forman la base de la chupalla.

Estas se clasifican según su grosor y se tejen en invierno por las “colchanderas”, mujeres campesinas expertas que con técnicas centenarias, entrelazan la paja “hacia arriba” sin amarrar nada, creando trenzas que serán seleccionadas según el tipo de sombrero.

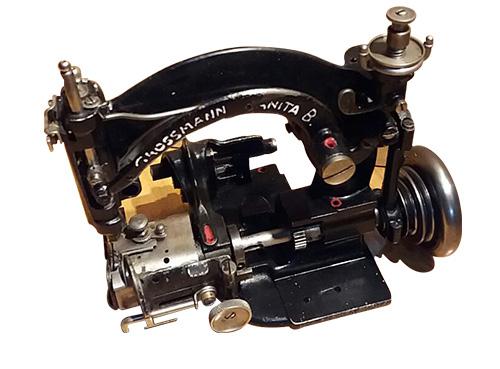

Una vez listas, las cuelchas se entregan a los chupalleros, quienes las limpian, aplanan con rodillos artesanales y, si es necesario, las blanquean o tiñen con colorantes naturales como quintral, maqui o colliguay. La confección final del sombrero se realiza con máquinas de coser antiguas, siendo el modelo Anita de la marca Grossman la más común, que permite una costura continua desde el centro de la copa hasta el ala, sin remates, asegurando durabilidad y flexibilidad. Cada chupalla es colocada sobre moldes de madera para dar la forma característica de la copa y el ala, resultando en la “clocha”, la base sin rigidez ni acabados.

Los acabados finales incluyen el engomado, planchado y lacado del sombrero, que le dan firmeza y brillo, y la incorporación de la cinta, el trafilete y el fiador. El proceso completo, desde la siembra del trigo hasta la venta de la chupalla terminada, toma aproximadamente un año y medio. Una pieza fina puede costar más de $130.000 pesos chilenos debido a la habilidad requerida y la escasez de materia prima.

El cuidado de las variedades de trigo locales y la preservación de técnicas tradicionales aseguran que la tradición de la chupalla de Ninhue siga viva. Como se menciona en el texto, el proceso completo, desde el cultivo de la paja hasta el cosido con máquinas centenarias, convierte cada chupalla en un patrimonio tangible de la cultura chilena, uniendo agricultura, artesanía y conocimiento ancestral en un solo sombrero.

Mantener viva la tradición

Pese a la DO, hoy la sobrevivencia de la chupalla no está asegurada. Existe una escasez de materia prima en cuanto a las variedades de trigo antiguas, sumado a la falta de máquinas de coser, las que ya no se fabrican, por lo que cuando una pieza se echa a perder, no hay cómo encontrar un repuesto. De hecho, Paola Silva, que participó en el proceso de la DO hace diez años atrás, comenta: “No es fácil, porque de hecho en Ninhue solo hay una persona que repara, ya no sé si estará vivo”.

Por otro lado, los chupalleros dedicados al oficio hoy en día no son más de 15, siendo en su mayoría mayores de 65 años. “Los jóvenes prefieren ir a cosechar arándanos en Chillán, donde pueden ganar hasta 100 mil pesos diarios, en vez de dedicarse a un trabajo tan pesado y poco rentable como el trigo para chupallas”, señala Silva.

Una de las claves para preservar la tradición es fomentar la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones. Marcela Parra, además de gerente de la cooperativa, es la encargada de cultura y turismo de la Municipalidad de Ninhue, por lo que ha impulsado talleres de cuelcha en colegios y busca enseñar a manejar las máquinas antiguas.

Otro desafío es la percepción social para muchos chilenos, la chupalla sigue siendo un accesorio exclusivo de septiembre y del campo, no un objeto de uso cotidiano o de valor estético. Por eso, Marcela y la comunidad buscan abrir nuevos mercados, donde la historia, la técnica y la estética del sombrero sean apreciadas. La elaboración de productos derivados, como bolsos, canastos o aritos de paja, permite recuperar tradiciones artesanales en desuso.

La demanda de chupallas auténticas también se ve tensionada por el ingreso masivo de sombreros de imitación, principalmente desde China, que han inundado las ferias y supermercados chilenos. Esto no solo precariza el trabajo de los artesanos, sino que también diluye el valor cultural de un objeto que carga con siglos de historia.

Pese a su uso popular, y constante comercialización, la chupalla busca posicionarse y ser reconocida como algo mucho más valioso que un simple accesorio dieciochero, como un símbolo de cultura. El futuro de este sombrero no depende solo de los artesanos, sino también de la capacidad del país para reconocer en serio el valor de sus raíces.

Daniela Carreño

Daniela Carreño