-

Fin a las caminatas sobre el hielo: Fallo judicial confirma cierre permanente del glaciar Exploradores

10 de febrero, 2026 -

Los fantasmas de San Pedro Nolasco: el legendario enclave minero del Cajón del Maipo

10 de febrero, 2026 -

¡Buenas noticias desde El Impenetrable! Nace el segundo cachorro de yaguareté silvestre en el parque nacional

6 de febrero, 2026

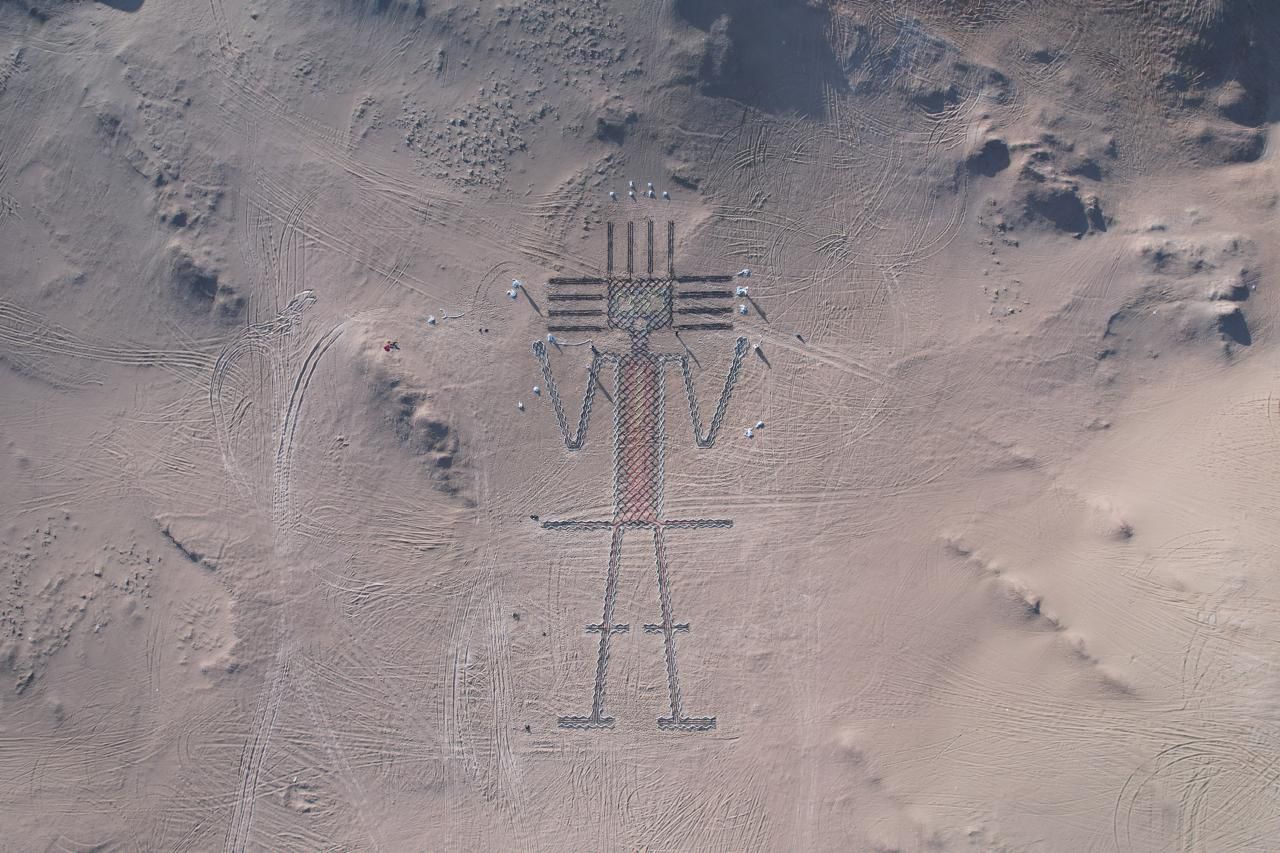

Chakana o Cruz Andina, el símbolo que recuerda volver a los equilibrios en tiempos de polarización

En las sociedades andinas, la Chakana, o Cruz Andina, es un símbolo que representa la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, y la conexión del ser humano con lo superior junto a su equilibrio ancestral. Durante el paso de los años, ha tenido diferentes significados. En este artículo realizado por Bat-ami Artzi y Fernanda Gurovich del Museo Chileno de Arte Precolombino, en el marco de su celebración este 3 de mayo, se explora el origen de este símbolo y su significado cultural. Léelo a continuación.

El tres de mayo se celebra el día de la chakana o la Cruz andina, uno de los símbolos más importantes de las sociedades andinas del pasado y del presente. Se ha dicho que este símbolo representa la constelación de la Cruz del Sur, la cual se posiciona en su cenit total en esta fecha, figurando una cruz de cuatro puntas en el cielo nocturno. Este hito astronómico fue un indicador temporal para las comunidades agrícolas andinas: es el evento que marca el fin de las cosechas y el inicio de un nuevo ciclo agrario por venir. Hasta el día de hoy se realizan grandes celebraciones y ritos para conmemorar el símbolo y asegurar la fertilidad y el buen venir del siguiente año[1].

Pero más allá del territorio andino, en muchas regiones latinoamericanas este día es conocido como la Cruz de mayo, día en que se celebra, a su vez, a la cruz cristiana. Esta práctica se insertó en la zona luego de la conquista de los españoles, quienes intentaron reemplazar a la Chakana por el culto a la cruz de Cristo. A pesar de la represión de los españoles, la resistencia indígena mantuvo este símbolo para graficar las percepciones de los pueblos acerca del universo y la sociedad. Hoy en día la Chakana se ha vuelto un ícono de los pueblos originarios andinos y se reconoce como un símbolo de unión e identidad indígena contemporánea.

Emblema panandino

La palabra quechua, chakana o chacana significa “escalera”, mientras que “chaca” significa “puente”[2]. En el diccionario contemporáneo de quechua, chakana se define como: “escalera para pasar de un lugar a otro” o “cualquier objeto apto para ser usado a modo de puente”[3]. Chaca en aymara es puente y chacaña es “escaleras” y “el palo o travesaño de la escalera”[4]. Los componentes mencionados en estas traducciones están relacionados tanto con la morfología del símbolo como con las nociones atribuidas a este emblema panandino.

Acorde a su nombre este motivo se compone por un rombo escalonado, cada uno de sus lados es una escalera de tres peldaños, reflejando así simetría con un eje vertical y otro horizontal. Cada extremo del rombo se distancia equitativamente del eje central, dividiendo la figura en cuatro partes con un centro fijo en su interior, siendo entonces una forma cuatripartita. La armonía simétrica de este diseño ha llevado a plantear significados relacionados con los principios de equilibrio, correspondencia y complementariedad. Es decir, existe una relación dual, polarizada, pero en correspondencia entre las partes que circulan en su eje vertical (arriba/abajo, macro/micro), mientras que en su eje horizontal existe una dinámica de complementariedad ligada a la transición entre lo femenino y lo masculino[5]. Algunos investigadores comentan que este motivo representaba en el mundo andino un calendario agrario, marcando estaciones, puntos cardinales, solsticios y equinoccios, generando así un orden cíclico que guiaba la siembra y los cultivos, convirtiéndose en un símbolo para medir el tiempo y el espacio[6].

La representación más antigua que conocemos de la Chakana proviene del arte chavín. En la obra conocida como el Obelisco de Tello, aparece entre dos seres sobrenaturales que presentan elementos de un caimán. Una de estas figuras presenta un órgano genital en forma de semilla, mientras que la otra lo tiene en forma de franjas que culminan en una cabeza de felino. Una de las interpretaciones de estas imágenes sugiere que se trata de un coito entre dos seres sobrenaturales -uno femenino y otro masculino- y que este acto sexual simboliza un intercambio de flujos que genera el ciclo del agua en el mundo. La chakana, que aparece entre ambos, intermedia entre estos dos poderes, lo femenino y lo masculino[7]. Asimismo, en la parte superior del obelisco hay una depresión en forma de chakana que articula los cuatro lados de la escultura, así como las dimensiones de arriba y abajo.

Otra depresión en forma de chakana aparece en una escultura que fue el objeto de culto más sagrado del Templo de Chavín, situado en el actual territorio de Perú Este templo, de planta en forma de U, incluye galerías y corredores subterráneos. Justo en el punto de encuentro de los brazos del templo, se encuentra la galería principal que guarda en su centro el gran monolito llamado El Lanzón. Este tiene grabado en toda su superficie a una divinidad con rasgos humanos y felinos, y en la parte superior de su cabeza tiene una chakana, reafirmando la importancia del símbolo desde periodos muy tempranos.

Posteriormente, la chakana aparece en el arte de muchas sociedades andinas, siendo especialmente recurrente en cerámicas y textiles, aunque también se encuentra esculpida en piedra e incluso adoptada como forma arquitectónica. Esto último, por ejemplo, se observa en el templo piramidal ubicado en el centro de la capital de Tiwanaku (actual Bolivia), conocido como la Akapana, el cual tiene la forma de la mitad de una chakana[8].

El mundo dividido en cuatro

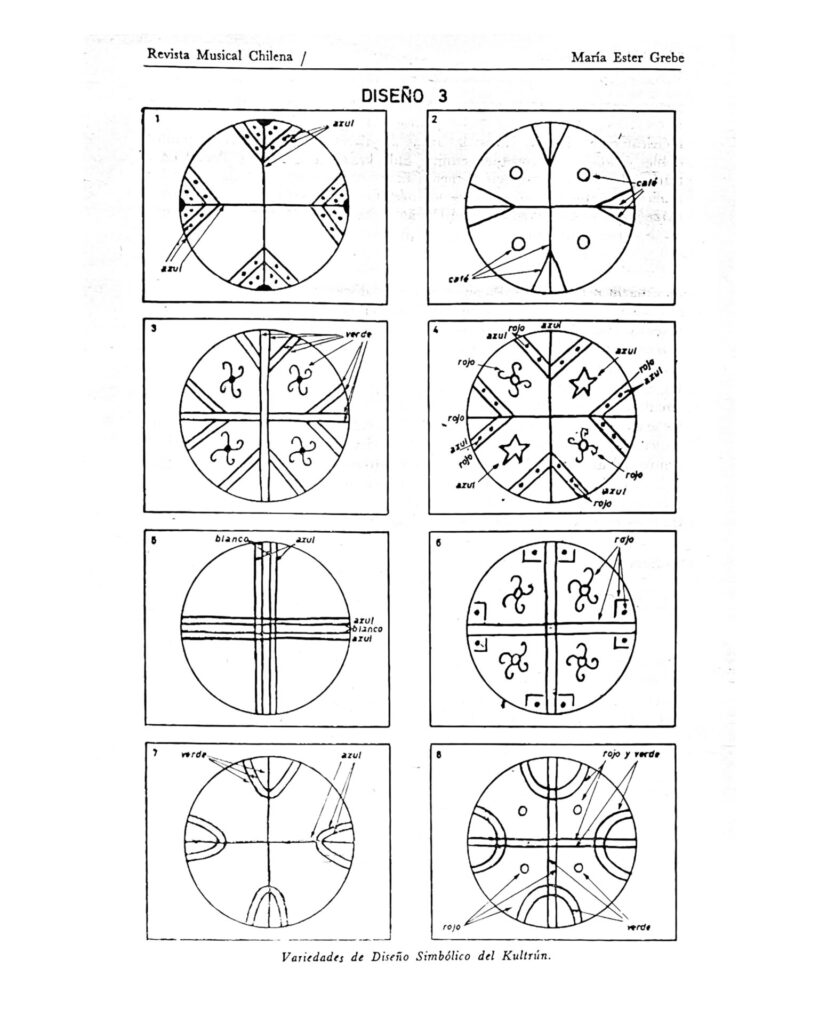

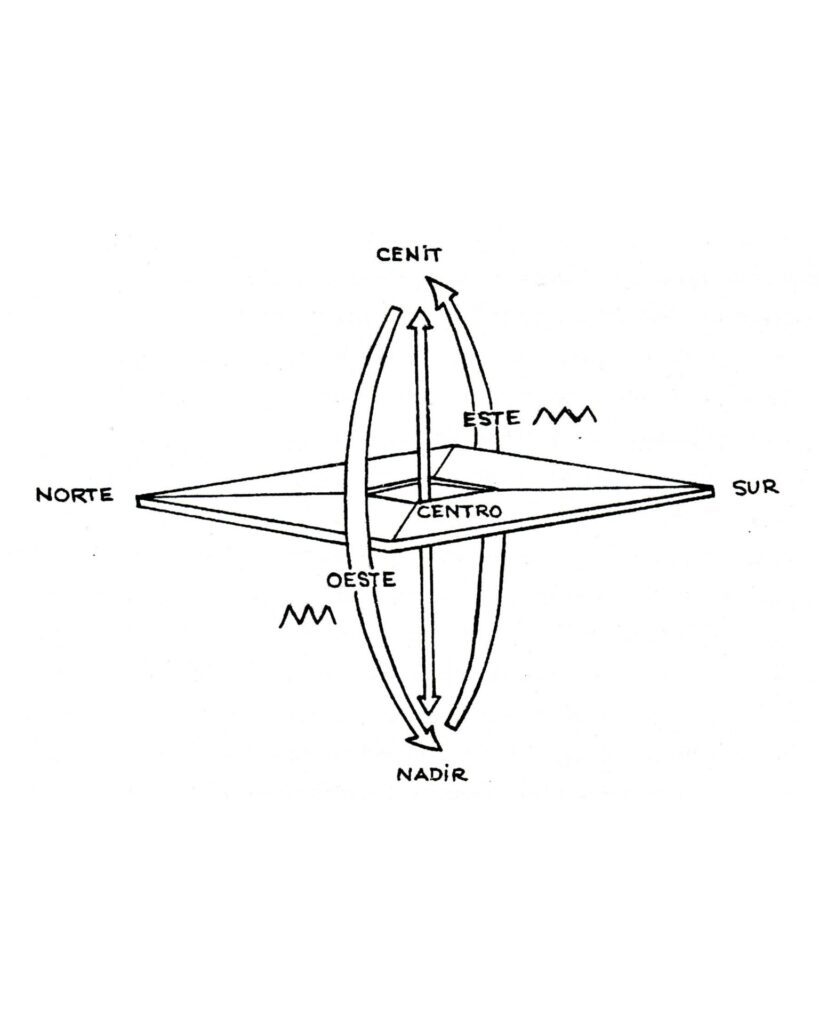

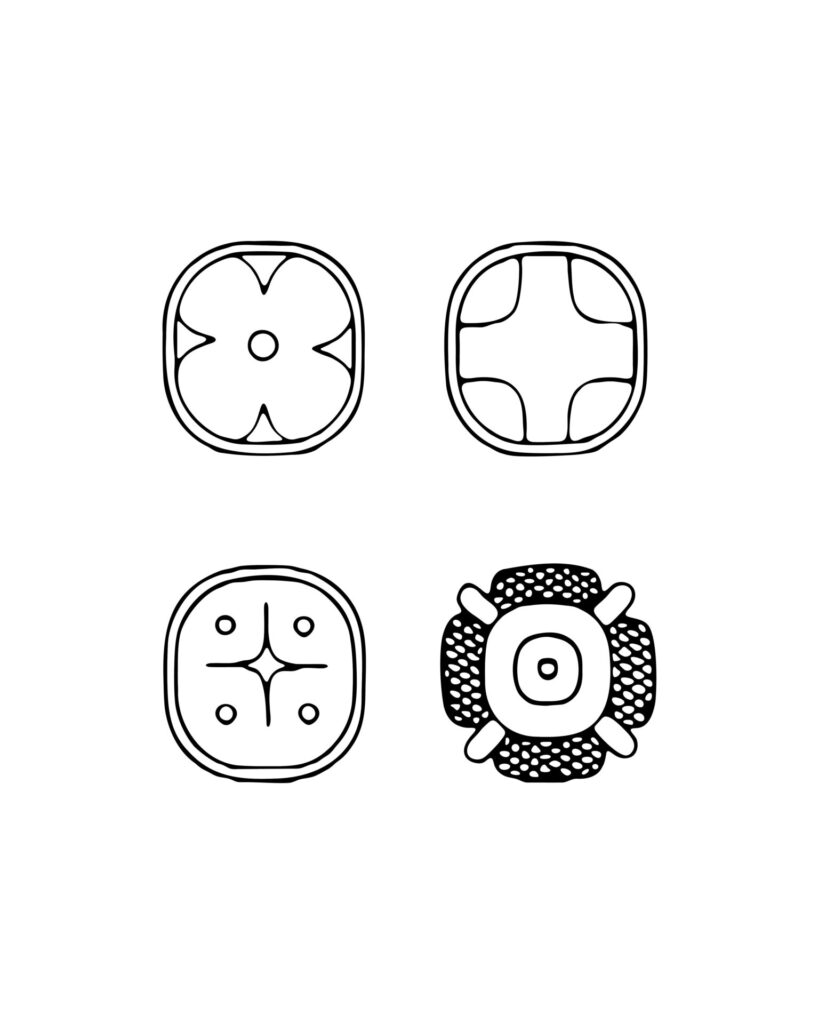

La división cuatripartita del mundo con un centro, es compartida por muchos pueblos originarios de América y se manifiesta a través de diversos símbolos. El tambor mapuche, el kultrung, por ejemplo, es considerado un resumen del sentido de religiosidad de este pueblo. Su parte superior, confeccionada de cuero de animal, generalmente muestra una pintura que divide ese espacio, mediante dos líneas que se atraviesan, y que conforman cuatro sectores que expresan los cuatro puntos cardinales, conocidos también como meli witran mapu. En cada cuarto aparece un elemento circular u otra figura que evoca a distintos planetas o elementos del cosmos. Este sector del tambor, que expresa la división territorial en cuatro puntos, es donde se interpreta el universo mapuche del lugar habitado, el nag mapu. Este esquema resume el orden cósmico y social: representa la tierra de las cuatro esquinas y, al mismo tiempo, organiza aspectos importantes que están constantemente presente en los imaginarios mapuche[9].

Si bien la chakana y los motivos cuatripartitos se hacen presentes en el mundo andino y otras regiones sudamericanas, también podemos encontrar esta división de cuatro partes en otros grupos culturales que se desarrollaron en diferentes partes del continente americano.

En el mundo mesoamericano, conformado por lo que actualmente es el territorio de México, Guatemala, Belice, Honduras y el Salvador, se presentan desde épocas muy tempranas (circa 1200 AC) diseños cuatripartitos que van a estar presentes en la simbología de varios grupos culturales[10]. Uno de los grandes ejemplos de esta cuatripartición es la cultura Maya[11]. Desde el mito de la creación, los Maya describen un mundo plano repartido en cuatro sectores, haciendo referencia a los cuatro puntos cardinales, en donde cada uno es representado por cuatro elementos naturales propios del territorio. Cada una de estas regiones cuenta con un pilar que sostiene el mundo y divide el cielo del inframundo. En el centro de estos cuatros ejes, se erige un árbol que atraviesa todos los planos del mundo, mantiene el equilibrio, ordena y concentra la vida. Este orden de cuatro puntas con un eje ordenador en el centro se refleja en distintas aristas de la cultura maya, desde su orden político social hasta en la arquitectura. Es el deber del gobernante mantener el equilibrio, ser el axis mundi y ordenar las cuatro regiones del reino. Asimismo, es su responsabilidad mediar entre lo sobrenatural y lo mundano, reafirmando el orden cósmico y asegurando la fertilidad de los cultivos. A la par, los templos, las plazuelas y los altares se construyen siguiendo esta misma norma: cuatro esquinas y un centro.

Por otro lado, hoy en día entre los Rarámuri del norte de México, el diseño cuatripartito se presenta con un rombo concéntrico que decora las fajas tejidas y representa, entre otros elementos, un centro y sus fronteras. El rombo señala el nivel central de la tierra, y en su interior se encuentra el axis mundi, o el portal a través del cual se atraviesa verticalmente la faz de la tierra. Los extremos de las fajas presentan líneas en zigzag que representan las montañas del este y del oeste, aludiendo al recorrido diario del sol[12].

Otro ejemplo de cuatripartición en América es el símbolo del sol de los pueblos Zia y Zuni, ubicados en el territorio que hoy corresponde al estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Este símbolo incluye un círculo, a veces concéntrico, del cual irradian cuatro grupos de líneas que se dirigen hacia las diferentes direcciones. Para el pueblo Zia, este símbolo es el más sagrado y representa a la comunidad en su totalidad. Entre otros significados, el símbolo expresa la organización cósmica que incluye lo humano y lo no humano. El número cuatro es sagrado para este pueblo y está claramente manifestado en este emblema, que alude a los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año, las cuatro fases del día, las cuatro etapas de la vida, las cuatro obligaciones del ser humano y los cuatro componentes del ser según la filosofía Zia[13].

Si bien se habla de diseños o motivos cuatripartitos, lo cierto es que la mayoría de estos cuentan con un eje ordenador al centro, generando una quinta parte, denominada quincunx. Tanto en el mundo mesoamericano como el andinoamericano, existe un centro que representa el equilibrio, el gobernante, la regla, el eje centralizador sobre la cual giran, se expanden o se rigen las cuatro esquinas.

Más allá de la simbología y la percepción de un mundo cuatripartito, diversos pueblos y estados de América dividieron su territorio en cuatro partes. El ejemplo más conocido es el Imperio Inca, cuyo nombre en quechua, Tawantinsuyu, puede traducirse como “las partes que, en su cuaternidad, forman un todo”[14]. Este imperio estaba dividido en cuatro regiones: Chinchasuyu, Antisuyu, Collasuyu y Cuntisuyu, con la capital, Cusco, en el centro, actuando como elemento intermediario. En su mapamundi, el cronista indígena Felipe Guaman Poma de Ayala describe el mundo, que en realidad representa el Imperio Inca, dividido por una X. En el cruce de los dos ejes de esa X aparecen el Inca y la Coya, la máxima autoridad femenina del imperio. Esta pareja simboliza la capital del imperio, que a su vez también estaba dividida en cuatro. Los Incas seguían un modelo aún más antiguo, inspirado en el Estado de Tiwanaku, cuya capital era considerada el centro del universo dividido en cuatro partes. Al igual que Cuzco, Tiwanaku parecía estar dividida, al menos conceptualmente, en cuatro[15]. De igual manera, la ciudad de Teotihuacán estaba partida en cuatro sectores y fue simbolizada mediante un emblema de flor con cuatro pétalos[16]. Asimismo, la capital azteca, Tenochtitlán, estaba dividida en cuatro barrios, con el centro ceremonial principal en el medio. Esta división, según lo representado en el códice Mendoza, fue conceptualizada desde la misma fundación de la ciudad[17].

El rombo y la pérdida del equilibrio

En el corazón de nuestra exposición temporal en el Museo Chileno de Arte Precolombino, llamada Contactos. Textiles coloniales de los Andes se encuentran dos tapices con rombos. Uno de ellos incluye en su centro dos rombos rodeados por un paisaje en movimiento, con líneas en zigzag y plantas entrelazadas.

El rombo, en la tradición incaica, tenía múltiples significados y estuvo asociado con la realeza y el estatus nobiliario[18]. Al igual que en este tapiz, las túnicas de nobles y funcionarios del imperio solían incluir una franja central adornada con una cadena de rombos concéntricos. Es decir, estos rombos simbolizaban el eje vertical del imperio, encargado de sostener el orden y el equilibrio del universo.

El segundo tapiz de la exposición también incluye rombos concéntricos y líneas en zigzag, pero con una notable diferencia: la mayoría de los rombos están seccionados por la mitad, generando un efecto de caos y desorden visual. A primera vista, parece un tejido compuesto por parches; sin embargo, fue confeccionado íntegramente en un solo telar, con un evidente esfuerzo por crear esta sensación de ruptura. Teniendo en cuenta la época en que fue tejido, es posible que este desorden visual exprese el impacto que vivieron quienes lo elaboraron ante la irrupción del orden provocada por la llegada de los españoles y el colapso del imperio inca.

Un símbolo contemporáneo presente en los textiles de la comunidad de Chahuaytire, departamento del Cusco, transmite un mensaje similar. En una conversación con dos miembros de la comunidad, Lucio Illa Meza y Nicolás Illa Meza, comentaron sobre los motivos que aparecen en sus tejidos. Uno de ellos es la chakana, y otro, la chakana rota: una cruz andina desmembrada en cuatro partes, ubicadas entre los ejes de una X.

La chakana rota simboliza la realidad percibida por la comunidad: un mundo en el que ya no se respetan las normas legadas por las sociedades anteriores y que, por ello, avanza en una dirección negativa. Esta fractura se manifiesta mediante la ruptura del símbolo del orden y el equilibrio[19]. Parece que la comunidad de Chahuaytire expresa algo muy similar a lo que transmitieron los tejedores cuando manufacturaron el textil con rombos cortados exhibido en la actual exposición temporal del Museo. Al igual que estos tejedores —tanto coloniales como contemporáneos— en tiempos de crisis ambiental y social, en un mundo polarizado y carente de un centro mediador, el símbolo de la chakana nos recuerda la necesidad de un punto de intermediación, un puente entre los extremos que sea capaz de restablecer el equilibrio perdido. Un emblema fundamental y urgente para los tiempos que vivimos hoy como sociedad

[1] Timmer, H. 2005. De kosmos fluistert zijn namen. De Magische Kosmologie Van De Boliviaanse Hooglandindianen In Een Ontmoeting Met De Stad. Amsterdam: Aksant.

[2] González Holguín, D. 1952 [1608]. Vocabvlario de la lengva general de todo el Perv llamada lengua qquichua o del Inca. Lima: Imprenta Santa María. Santo Tomás de, D. 1560. Lexicon, o Vocabulario de la lengua general del Peru. Valladolid: Francisco Fernandez de Cordoua, impresor de la Magestad Real.

[3] Diccionario Quechua-español-quchua, Gobierno Regional Cusco, Academia Mayor de la lengua Quechua, 2005.

[4] Bertonio, L. 1984 [1612]. Vocabulario de la lengua Aymara. Cochabamba: Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Talleres Gráficos “El Buitre”.

[5] Tone, E. F. M. 2010. “La Chakana como elemento posibilitador de la integración latinoamericana”. Cuadernos de filosofía latinoamericana, 31(102): 17-24.

[6] Milla Villena, C. 1983. Génesis de la cultura andina. Lima: Talleres Gráficos KELLY.

Timmer, H. 2005. De kosmos fluistert zijn namen. De Magische Kosmologie Van De Boliviaanse Hooglandindianen In Een Ontmoeting Met De Stad. Amsterdam: Aksant.

[7] Makowski, K. 1997. “Dioses del Templo de Chavín: Reflexiones sobre la Iconografía Religiosa”. En Arqueología, Antropología e Historia en Los Andes, Homenaje a María Rostworowski, editado por Rafael Varón Gabai y Javier Flores Espinoza, 501-525. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Banco Central de Reserva del Perú.

[8] Berenguer Rodríguez, J. 2000. Tiwanaku. Señores del Lago Sagrado. Santiago: Museo Chileno de Arte Precolombino.

[9] Grebe Vicuña, M. E. 1973. “El Kultrún mapuche: microcosmo simbólico”. Revista Musical Chilena 27: 123-124.

Melin, Miguel, Pablo Mansilla y Manuela Royo. 2017. MAPU CHILLKANTUKUN ZUGU: Descolonizando el Mapa del Wallmapu, Construyendo Cartografía Cultural en Territorio Mapuche. Temuco: Pu Lof Editories Itda.

[10] Heredia Espinoza, V. Y., & Englehardt, J. D. 2015. “Simbolismo panmesoamericano en la iconografía cerámica de la tradición Teuchitlán”. Trace (México, DF), (68): 9-34.

[11] Mathews, J. P., & Garber, J. F. 2004. “Models of cosmic order: Physical expression of sacred space among the ancient Maya”. Ancient Mesoamerica, 15(1): 49-59.

Headrick, A. 2004. “The Quadripartite Motif and the Centralisation of Power”. En K’Axob, Ritual, Work and Family in an ancient Maya village, 367-378. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology.

[12] Aguilera, S. 2014. Textiles ralámuli: hilos, caminos y el tejido de la vida. Serie Estudios Indiana 6. Berlín: Instituto Ibero Americano, Gebr. Mann Verlag.

[13] Ken, L. 2007. Zia Sun Symbol: Patenting the Sacred, una charla grabada accesible en el Digital Repository of the University of New Mexico: https://digitalrepository.unm.edu/inlp_events/1/

[14] Mannheim, B. 1991. The Language of the Inka since the European Invasion. Austin: University of Texas Press.

[15] Ponce Snginés, C. 1994. “El estado precolombino de Tiwanaku. Ensayo de arqueología política”. En La cruz escalonada andina: Aproximación al pasado y presente: Primer encuentro de cosmovisión andina La cruz cuadrada. La Paz: Centro de Cultura, Arquitectura y Arte Taipinquiri.

[16] Manzanilla-Naim, L. 2001. “Agrupamientos sociales y gobierno en Teotihuacan, centro de México”. En Reconstruyendo la ciudad maya: el urbanismo en las sociedades antiguas, editado por Ciudad Ruis, Andres, María Josefa Iglesias Ponce de Leon y María del Carmen Martínez Martínez, 461-482. Madrid: Sociedad Española de Estudios Mayas.

[17] Morante López, R. B. 2000. “El universo mesoamericano Conceptos integradores”. Desacatos 5: 31-44.

Bravo-Almazán, V. 2022. “México-Tenochtitlan: la ciudad que surgió del agua y tocó el Sol”, Antropología Americana 7 (14): 81-101.

[18] Bray, T. 2008. “Exploring Inca State Religion Through Material Metaphor”. En Religion, Archaeology, and the Material World, editado por Lars Fogelin, 118-138. Carbondale: Center for Archaeological Investigations, Southern Illinois University.

[19] Agradecemos a Lucio Illa Meza y Nicolás Illa Meza por compartir con nosotras su reflexión en torno a la chakana y a Jesús Galiano, quien nos presentó a la comunidad de Chahuaytire e intermedió la conversación entre el quechua y el castellano.