-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años

20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves

20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile

20 de febrero, 2026

Los misterios de Qhapaq Ñan: La red de caminos que unió el Imperio inca y aún conecta los Andes

Durante siglos, el Qhapaq Ñan articuló el Imperio incaico a través de una red de caminos que cruzaba montañas, desiertos y selvas desde Colombia hasta Argentina y Chile. Más que una vía de transporte, fue una herramienta de integración política, económica y espiritual. Con más de 30.000 kilómetros de extensión, su trazado unió centros ceremoniales, tambos, regiones productivas y comunidades diversas, muchas de las cuales aún lo recorren hoy. Reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial, el Qhapaq Ñan sigue vivo en la memoria colectiva, enfrentando desafíos modernos como el abandono, el desarrollo urbano y el cambio climático, pero también impulsando esfuerzos de conservación y revitalización cultural a lo largo de los Andes.

Durante siglos, los pueblos andinos desarrollaron una impresionante red de caminos que logró conectar vastos territorios en medio de una geografía tan desafiante como la de los Andes. Esta red, conocida como el Qhapaq Ñan, constituyó la columna vertebral del Imperio incaico, uniendo desiertos costeros, bosques nubosos y altas montañas, permitiendo la integración política, económica, social y espiritual del Tahuantinsuyo. Más que simples rutas de comunicación, estos caminos fueron una hazaña de ingeniería y una manifestación de poder estatal, pensados para articular un imperio diverso y extenso.

A diferencia de otros sistemas viales antiguos, el Qhapaq Ñan no solo servía para el transporte de personas o mercancías, sino que tenía un profundo valor simbólico. Su trazado conectaba puntos estratégicos, centros ceremoniales y zonas de producción, con una organización tan eficiente que incluso los cronistas españoles se sorprendieron al ver su funcionalidad. Desde la ciudad de Cuzco, considerada el centro del mundo andino, los caminos se extendían hacia los cuatro suyos (regiones del imperio): Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo.

Hoy en día, aunque muchas secciones han desaparecido o están ocultas bajo el desarrollo moderno, otras aún sobreviven, y algunas incluso continúan en uso por comunidades que mantienen viva su memoria. En 2014, la Unesco reconoció el Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial, resaltando su valor no solo arqueológico, sino también cultural, ambiental y humano. Este reconocimiento ha impulsado nuevos esfuerzos para conservar y valorar una de las obras monumentales de la historia precolombina.

Descubriendo los misterios de Qhapaq Ñan

El Qhapaq Ñan, o “camino principal del inca”, fue la columna vertebral del Imperio incaico, uniendo los extremos del Tahuantinsuyo desde el sur de Colombia hasta el noroeste de Argentina y Chile. Esta red no solo facilitó la circulación de personas, bienes e ideas, sino que fue una verdadera infraestructura de integración imperial, tejida a través de una de las geografías más extremas del planeta: la Cordillera de los Andes. A lo largo de su trazado, se cruzaban valles fértiles, altiplanos áridos, selvas densas y desiertos costeros, lo que exigió a los constructores incas una extraordinaria capacidad de adaptación y diseño.

El camino central tenía una longitud aproximada de 5.200 kilómetros, y se extendía desde la ciudad de Quito (en el actual Ecuador), atravesando la capital imperial, Cuzco (Perú), hasta alcanzar el territorio de lo que hoy es Tucumán (Argentina). Paralelamente, se construyó otra vía de casi 4.200 kilómetros, conocida como el Camino de la Costa o Camino de los Llanos, que discurría cerca del litoral del océano Pacífico y estaba conectada con el camino principal mediante una serie de rutas transversales. Esta estructura en red permitía tanto la comunicación rápida como la redistribución de recursos a gran escala.

«Su extensión es de entre 5.000 y 5.500 kilómetros longitudinales, pero no es que ese camino exista totalmente, sino que hay pedacitos que están más reconstruidos, que sí sabemos que son incaicos o que existían de antes. Hay otros tramos del camino que se perdieron, que se supone que pasó por ese sector, donde puede haber ahora una selva, un edificio. Lo otro es que tiene ramales, y ahí ya puedes sumar varios kilómetros más hacia los lados. Son caminos secundarios», comenta Soledad González Díaz, licenciada en Historia y en Educación, magíster en Historia con mención en Etnohistoria, doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona, e investigadora del Centro de Estudios Históricos.

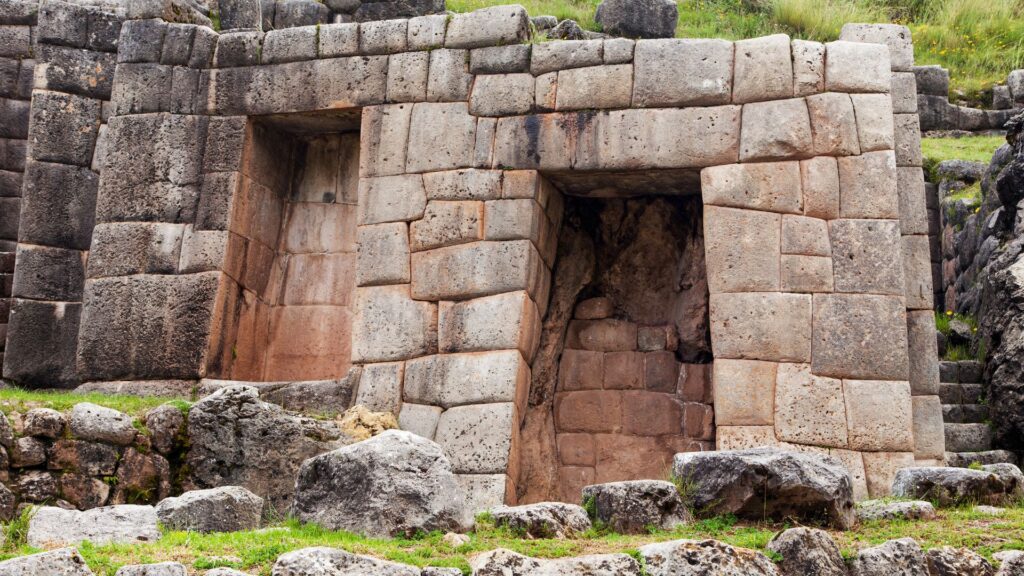

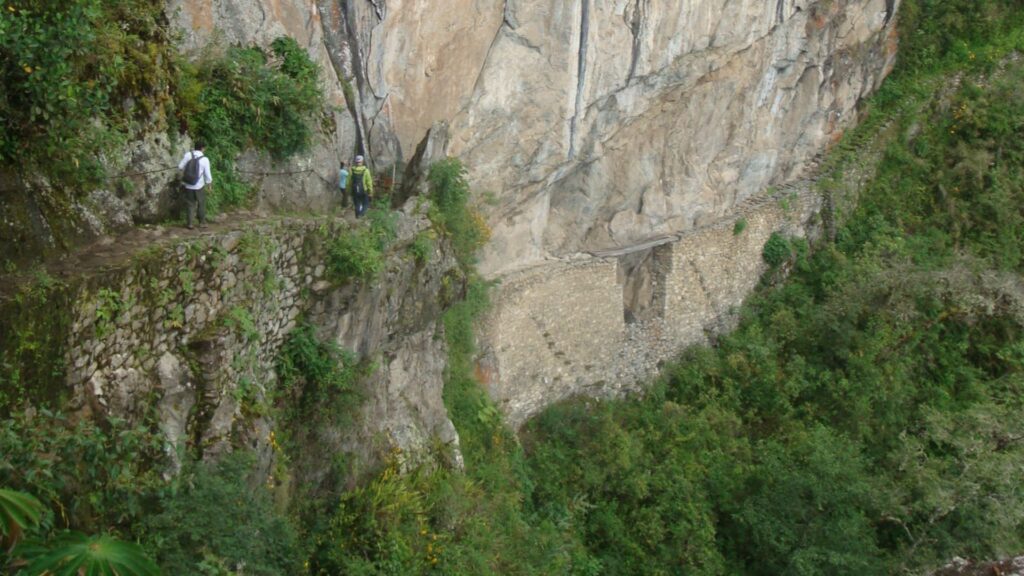

Los caminos no tenían una construcción uniforme. Su forma, materiales y características variaban según el entorno. En zonas altas y rocosas, el camino se empedraba meticulosamente; en áreas fangosas, se elevaba mediante terraplenes y se añadían canaletas de drenaje; en pendientes muy pronunciadas, se construían escalinatas o trayectos en zigzag. En lugares estrechos o propensos a deslizamientos, los incas reforzaban los bordes del camino con muros de contención o marcadores rituales.

«El Qhapaq Ñan era una red de caminos, no solamente uno, y se supone que originalmente tuvo que haber tenido más de 30.000 km a lo largo de todos los Andes, desde el sur de Colombia, la zona de Pasto, pasando por lo que sería hoy en día Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, hasta más o menos la zona de Rancagua, y el noroeste argentino, hasta más o menos la zona de Mendoza», afirma Francisco Garrido, arqueólogo y curador del Área de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural.

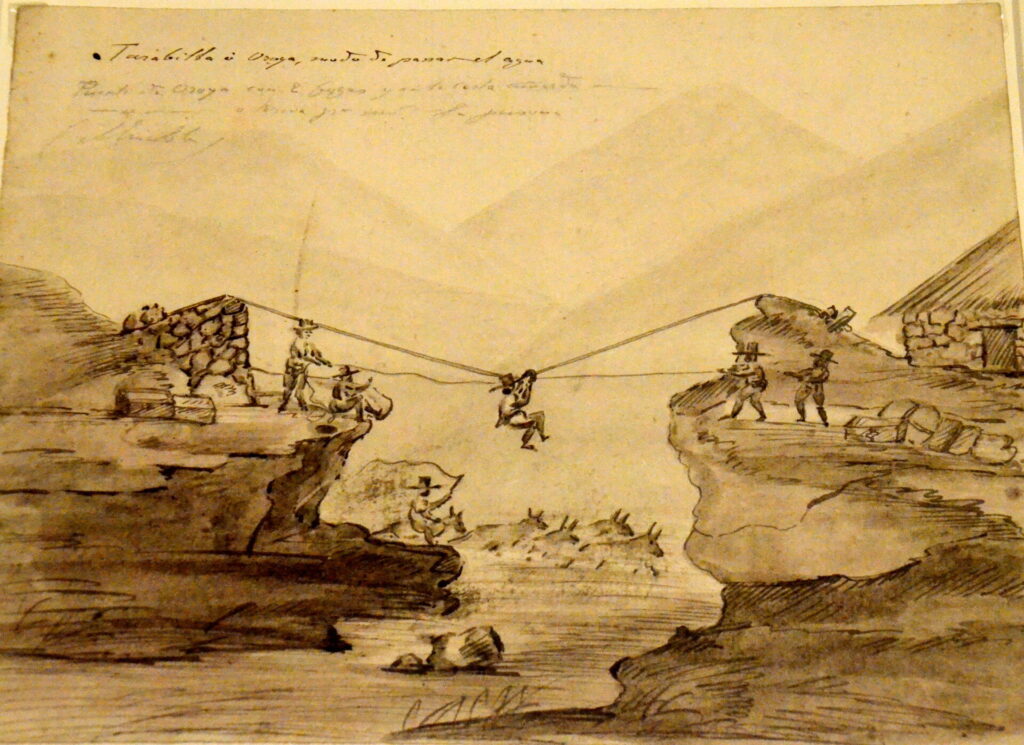

«El camino se adaptaba a varios factores, los que tenían que ver con la geografía, por una parte, en donde el camino podía incorporar escenarios selváticos o donde había grandes ríos, por lo que se construían puentes colgantes. En sectores lluviosos también podía tener emplantillado de piedras, para que no se erosionaran. Pero, por ejemplo, en lugares como el norte de Chile, en el desierto, no se necesitaba tanta infraestructura. De hecho, como hay menos agentes naturales que lo pueden destruir, es más bien un despeje, se sacaban las rocas, y es mucho más angosto. Lo que pasa es que el ancho del camino dependía de la cantidad de gente que transitara por ahí. Entonces, en los Andes Centrales el camino era bastante grande, podía tener varios metros de ancho, y tener, como decíamos, un mejor trabajo en cuanto al emplantillado, un tratamiento de la superficie, con mucha más estructura asociada. En el caso del norte de Chile, solamente en la zona de la cordillera de Arica hay algunas zonas que tienen este emplantillado de piedra, pero de ahí hacia el sur el camino es mucho más angosto, de hecho, son un par de centímetros en gran parte de San Pedro de Atacama, y está hecho por despeje. El camino es una línea recta», añade.

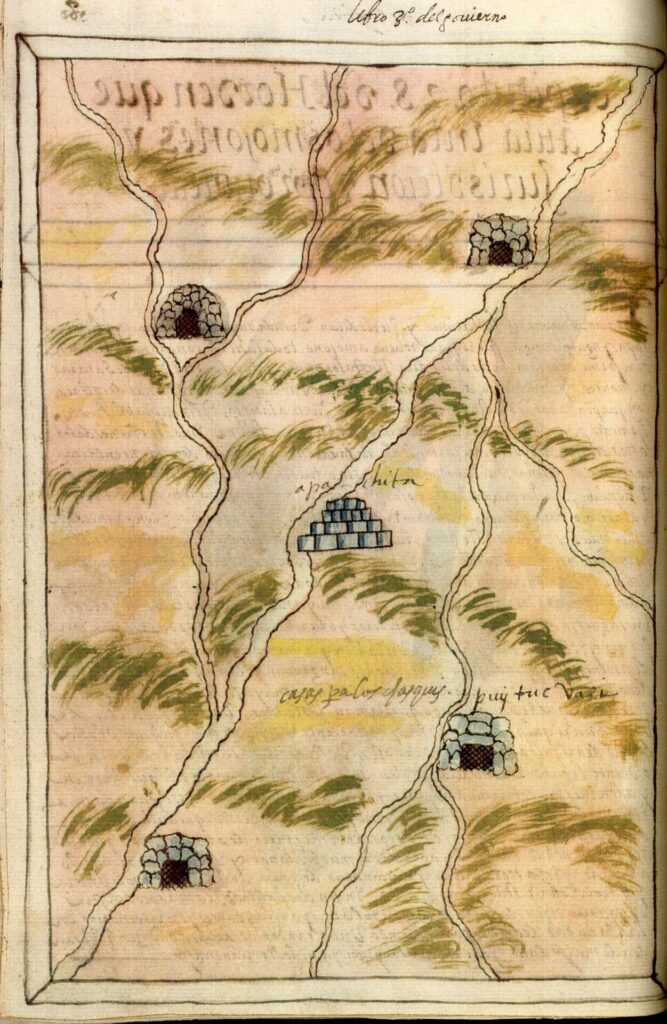

Uno de los elementos más característicos del Qhapaq Ñan eran los tambos, construcciones regulares a lo largo de toda la red vial que servían como estaciones de descanso, almacenes de víveres, y alojamientos para viajeros, mensajeros y tropas. Los tambos más grandes funcionaban como centros logísticos que contenían granos, textiles, armas, sal, coca y otros productos esenciales para mantener a las fuerzas del Estado en movimiento. Algunos tambos, como los del norte del Perú o los de las zonas cercanas a la costa, estaban especialmente diseñados para abastecer a las caravanas que trasladaban alimentos perecederos, incluyendo pescado seco y mariscos.

«Los tambos están relativamente equidistantes, pueden estar entre 20 y 30 km. La distancia entre los tambos, sobre todo en el desierto, reflejan aproximadamente lo que sería un día de viaje caminando. Hay que pensar que en esa época la única forma de transporte para las personas era caminar. Más allá de que se pudieran utilizar animales de carga, como la llama, igual la llama no soporta a una persona, entonces había que caminar con la llama. También consideraban la geografía y la carga que la gente llevaba, entre otras cosas. Entonces, la idea era que uno saliera de un tambo en la mañana y pudiera llegar en la noche a otro lugar de descanso. Los tambos tenían que tener agua y alimento. En ciertos lugares, donde había mucha más población, estos tambos no eran simplemente sitios de descanso, sino que también podían ser mucho más elaborados, más grandes y tener funciones administrativas dentro del territorio. Podían tener un poco más de inversión, como sectores de plazas públicas, construcciones más elaboradas», ahonda Garrido.

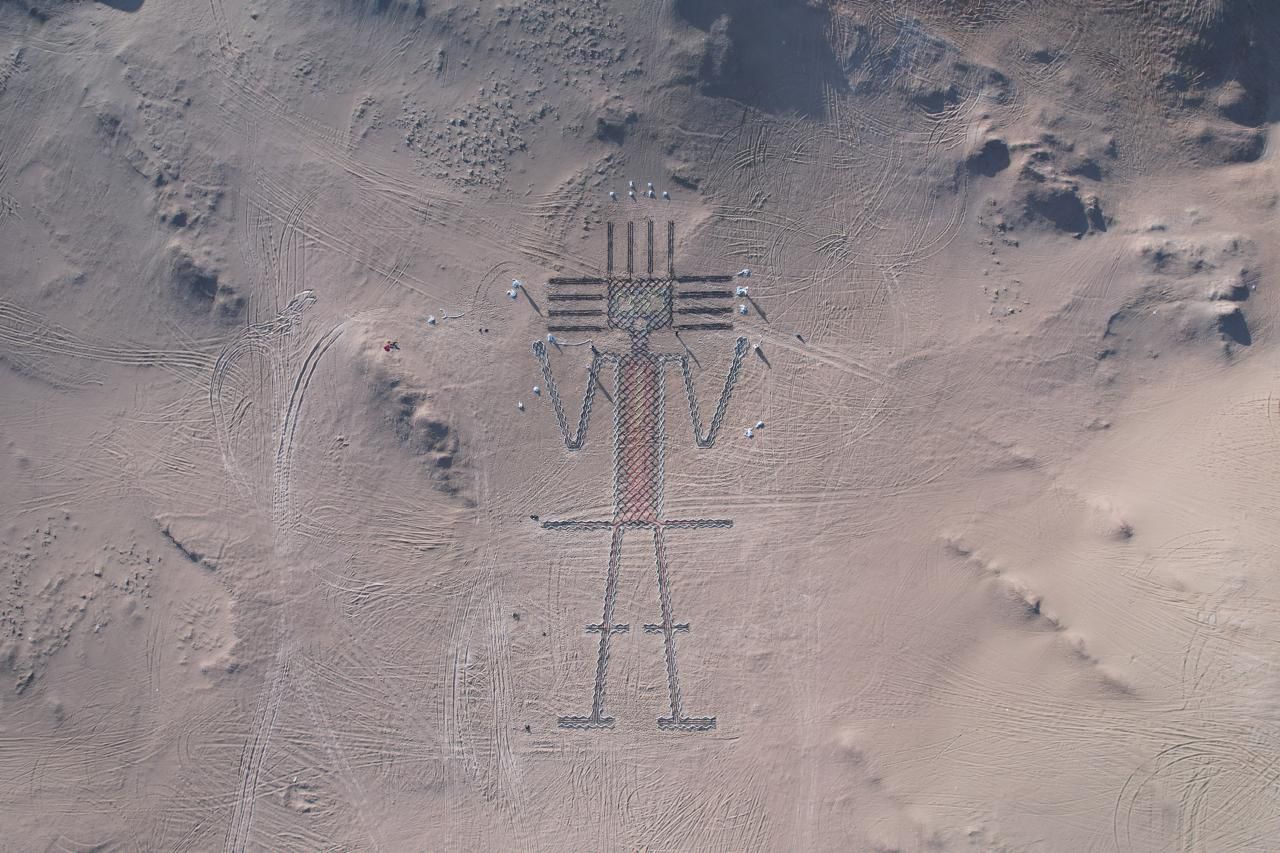

Respecto a las rutas principales, se estima que existieron cuatro, las que partían desde el Cuzco y se ramificaban hacia los cuatro suyos del imperio, atravesando diversas regiones geográficas y conectando centros administrativos, religiosos, económicos y militares. Entre ellas, el Camino de la Sierra Norte cruzaba ciudades como Vilcashuamán, Jauja y Cajamarca, llegando hasta Pasto; mientras que el Camino de la Costa Norte avanzaba desde el sur del Perú hacia la actual Colombia, pasando por los antiguos reinos de los Tallanes y los Chimú. Por su parte, el Camino de la Sierra Sur unía el Cuzco con territorios que hoy pertenecen a Bolivia, Argentina y Chile, incluyendo importantes centros rituales como Tiwanaku y extensas zonas agrícolas de gran altitud. Finalmente, el Camino de la Costa Sur recorría los desiertos peruanos y chilenos, cruzando regiones clave como Nazca, Arica y Copiapó.

«Los principales caminos son los Caminos de la Sierra y de la Costa. Hay que tener en cuenta que todas estas denominaciones fueron fundamentalmente peruanas, y lo que nosotros llamamos precordillera, ellos le llaman sierra. Por lo tanto, ahí hay un concepto diferente, pero es básicamente lo mismo. Después, la costa tiene un sentido diferente, para nosotros la costa comienza desde la Cordillera de la Costa hacia el litoral. Ahí está la costa. Para los peruanos, como no tienen Cordillera de la Costa, la costa comienza una vez que se baja los contrafuertes de la Cordillera de los Andes», indica José Berenguer, arqueólogo, PhD en Antropología por la University of Illinois at Urbana-Champaign, y fue curador Jefe del Museo Chileno de Arte Precolombino.

«El eje de la sierra va tocando diferentes puntos. En el altiplano entra en el lago Titicaca, después la altiplanicie meridional de Bolivia, e ingresa por allí hasta Argentina. Se extiende hasta, por lo menos, San Juan y Mendoza. El otro camino es el camino de la costa, que en el caso de Perú obviamente va por las zonas que ellos definen como costa, y en el caso de nosotros, entra en el norte de Chile», agrega.

Cabe destacar que estos caminos no surgieron de la nada. Los incas reaprovecharon y ampliaron antiguos caminos preincaicos de culturas como los Wari, Nazca, Tiahuanaco, Chachapoyas, entre muchas otras. El genio incaico consistió en unificarlos y sistematizarlos bajo una sola administración estatal, asegurando su funcionamiento mediante normas estrictas, trabajo comunitario (mita) y una logística compleja pero eficaz.

«Es importante primero partir de la base de que estos caminos no los inventaron los incas, sino que son caminos, varios de ellos, que ya existían desde antes. Algunos existían desde hace miles de años, y lo que hicieron los incas fue que los reacondicionaron en función a sus objetivos políticos, que son de variada índole, pero principalmente por la conquista de nuevos territorios. Entonces, algunos de esos caminos existían hace mucho tiempo. La gente los ocupaba hacía mucho tiempo, y algunos siguieron existiendo después. Entonces, en el fondo, la vida incaica de esos caminos es un episodio, un capítulo corto en su larga vida. En cambio, los otros que fueron hechos por los incas, especialmente para ellos, son principalmente los que van desde el Cuzco y los que están alrededor del área cusqueña», indica González.

«Este camino lo construyeron personas en el contexto del imperio incaico, que están pagando un tributo, que están trabajando para el imperio. Y no es que estén trabajando porque quieran, sino porque es un tributo impuesto, porque los imperios imponen tributo. Los incas no impusieron un tributo en dinero, sino que en turnos de trabajo. Entonces, lo que hacían los incas era que a ti te asignaban un turno de trabajo en tal lugar. Si, por ejemplo, te tocaba ir a arreglar el tambo de Zapahuira, que queda en Arica, y tenías que estar allí tres meses, atendiendo a la gente que llegue, ese era tu turno de trabajo. Esa es una estructura que, independiente de la materialidad de los caminos, es transversal», agrega.

Asimismo, la apariencia de los caminos también tenía una dimensión estética y simbólica. En ciertos tramos, los muros estaban decorados con figuras de animales o entidades míticas, lo que denota un alto grado de intención artística. El paso del Qhapaq Ñan por zonas sagradas o paisajes especiales convertía la experiencia de caminar por él en algo más que un acto práctico: era también una forma de participar en una cosmovisión andina, donde la tierra (Pachamama), los espíritus y los ancestros estaban presentes en el entorno cotidiano.

«Están los ritos también, porque en los Andes hay que entender que siempre hay una permisología. Hay que pedir permiso a los dioses, a la divinidad, a los cerros, a la tierra, a todo. Por tanto, todo el trabajo que se realiza, ellos lo hacen siempre pidiendo permiso para usar, porque ellos no son dueños. No son dueños del camino, de la mina, del agua. Los dueños del agua son los cerros y la tierra, la pachamama. Ellos, entonces, hacen ritos, y en esos ritos de comensalismo, porque comen con ellos, hacen un pacto, un contrato. Es una relación de transacción con las deidades. Son culturas animistas. En ese sentido, es muy lindo», afirma Berenguer.

«Además, entremedio del camino, hay lo que nosotros hemos llamado hitos. No son las apachetas. La apacheta es una piedra que la gente va tirando, digamos, y que se va formando con el tiempo. Acá es un evento constructivo. Se construye una columna, y esa columna tiene un significado diferente. Recientemente, Cecilia Sanhueza se dedicó a estudiar los hitos. Ella descubrió que les llamaban saywas. Las saywas son unas columnas de base cuadrada, pero tronco piramidal. Es como una pirámide truncada de unos 2 metros. Yo creo que eso fue importante, porque sirvieron para delimitar territorios, pero también ella encontró que las saywas estaban relacionadas con los solsticios y equinoccios, o sea, tenían una concepción astronómica. Que es una de las formas que usan los imperios para conectarse, para legitimarse. Al decir: “Nosotros estamos vinculados con lo perpetuo”. Que es el movimiento del sol, etcétera. Entonces, es todo un discurso que está sobre eso», agrega.

La importancia del Qhapaq Ñan y su legado

Más que una obra de infraestructura, el Qhapaq Ñan fue el medio por el cual el Imperio incaico consolidó su dominio territorial, su organización política y su visión del mundo. Fue también una herramienta de control, una vía para la expansión cultural y una expresión material del orden cósmico andino.

Desde una perspectiva militar y política, el Qhapaq Ñan permitía la movilización rápida de ejércitos y recursos hacia los puntos más distantes del imperio. En el caso de rebeliones o amenazas externas, los soldados podían ser desplegados con notable eficiencia, ya que los caminos estaban abastecidos mediante tambos estratégicamente ubicados. Además, los caminos reforzaban la autoridad del inca, facilitando la reubicación de poblaciones (los mitimaes) hacia zonas recién incorporadas al imperio para asegurar la lealtad y la productividad de estos territorios.

«Es importante, cuando uno traza un camino, el mensaje que entregan quienes hacen el camino. El mensaje que tenía para la gente era: “Mire, ustedes están conectados con el Cuzco”. Y el prestigio que tenía el Cuzco era inmenso. Entonces, desde ese punto de vista, era un mensaje político, en el sentido de que, en cualquier momento, si ustedes no se portan bien, podemos nosotros mandar tropas y llegar allí. Los caminos son comunicación para muchas cosas. La relación podía ser muy buena, porque los incas tenían dos formas de relacionarse con los pueblos, para dominarlos. Una era fundamentalmente el regalo. Llegaban donde el jefe, el curaca, y le regalaban algo. Muchas veces un traje, una camisa le llamamos, que es una especie de poncho. Le regalaban un vaso quero, que era el símbolo del pacto que realizaba el inca con él. A veces no era el inca propiamente tal, sino que el delegado del inca, pero había que cumplir. Entonces, ahí quedaban pactados. Es un regalo donde queda obligado, es un obsequio con reciprocidad. Si se rompía eso era fatal. Por otro lado, si no aceptaban ese tipo de transacción, entonces mandaban tropas», explica Berenguer.

«También social, porque en realidad el camino lo usaban para traer gente, lo que llaman los mitimaes. Traían gente de otro lado, ya sea porque querían poblar con olleros, (gente que hacía ollas), o cerámica, tejido, gente que sabía labrar la tierra o explotar los minerales, etcétera. Con especializaciones. Los erradicaban de la zona donde venían y los instalaban ahí, en el camino. Pero no solamente eso, sino que, de repente, a los pueblos que se portaban mal, los sacaban y los tiraban para otro lado. Y así hay muchos mitimaes», agrega.

En el plano económico y logístico, esta red garantizaba el flujo continuo de productos desde las regiones productoras hasta los centros administrativos y ceremoniales. El intercambio de bienes era posible gracias a un sistema de trueque gestionado por el Estado, y la existencia de depósitos estatales a lo largo del camino permitía enfrentar sequías, malas cosechas o guerras sin poner en riesgo la seguridad alimentaria del imperio. Era un sistema de redistribución centralizado, sustentado en la reciprocidad entre el Estado y sus comunidades.

«El camino en la zona de Copiapó fue muy importante para la minería, porque hasta el siglo XIX no había muchas otras rutas para el tráfico en el desierto. Entonces, el camino, como permitía atravesar el desierto en línea recta y conectar varios lugares, fue muy utilizado por los cateadores mineros para buscar yacimientos. De hecho, hay grandes yacimientos, tanto de plata como de cobre, que están directamente asociados al camino del inca. Por ejemplo, Tres Puntas, una mina de plata muy importante, la encontró gente que andaba por el camino del inca. Lo mismo con la mina de Salvador y Collahuasi, también en la Región de Atacama», afirma Garrido.

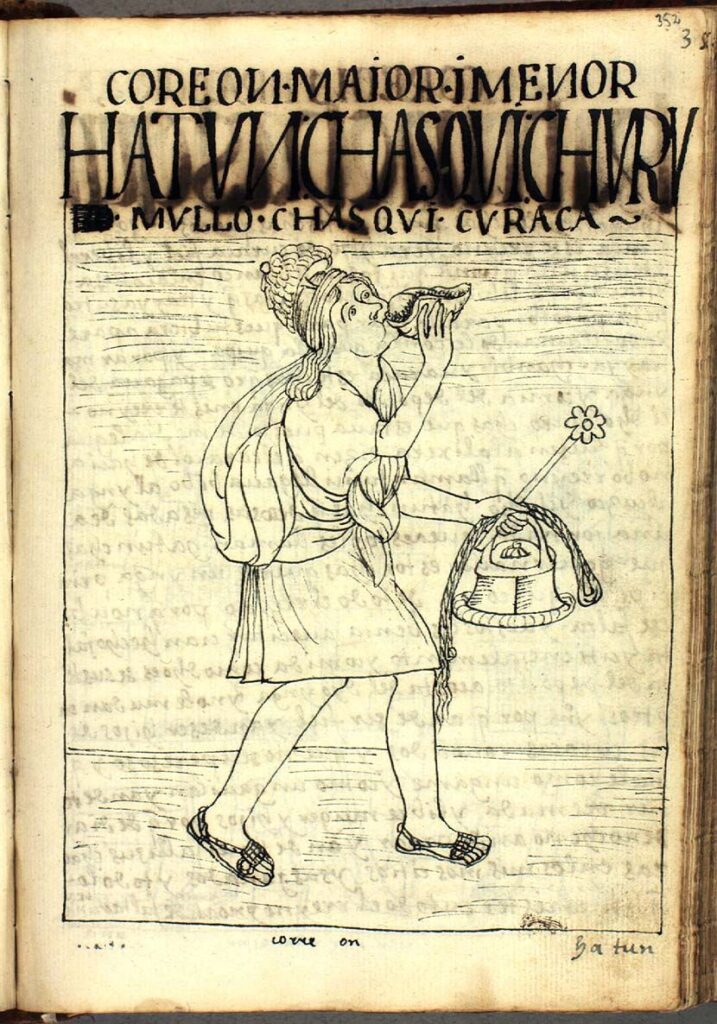

Del mismo modo, fue vital para las comunicaciones. Los célebres chasquis, corredores entrenados que operaban en un sistema de postas, podían cubrir enormes distancias en tiempo récord. Una orden enviada desde Quito podía llegar al Cuzco en menos de 10 días, y en casos urgentes, el inca podía recibir pescado fresco desde la costa —a más de 200 km de distancia— en menos de 24 horas. Este sistema de mensajería era uno de los más eficientes del mundo antiguo y permitía un nivel de organización estatal sin precedentes en América prehispánica.

«Por el camino del inca circulaba gente, ejército, cosas para abastecerlo, pero también información. Hay personas que tenían la misión de correr con información, porque aquí no hay ni celular ni diario. Entonces, si hay una provincia que se está revelando, que preparó una rebelión, y que está a 500 km del Cuzco, para poder movilizar los ejércitos los incas tenían que saberlo lo antes posible. Por lo mismo, estaban estos funcionarios que corrían con esa información y que se llaman chasquis, palabra que también ocuparon después los españoles como sinónimo de mensajero. Y esos chasquis eran personas de la élite, no cualquiera podía ser un chasqui, porque en el fondo son personas que manejan información confidencial y que, además, tienen que estar muy preparados físicamente. No era un trabajo cualquiera, era muy importante», comenta González.

En términos culturales y simbólicos, el Qhapaq Ñan actuaba como un hilo conductor entre diferentes pueblos, lenguas y cosmovisiones. Aunque el quechua se impuso como lengua oficial, la diversidad cultural del imperio era enorme, y los caminos permitían una circulación constante de ideas, rituales y saberes entre comunidades. La ruta era también una forma de conexión espiritual, pues muchos de sus tramos coincidían con lugares sagrados (huacas), montañas adoradas y puntos de culto astronómico. En este sentido, recorrer el Qhapaq Ñan no era solo un acto físico, sino también una forma de peregrinación.

«Macul fue una zona de mitimaes. Sabemos por los documentos que llegaron muchos de estos pueblitos. Trajeron gente de Ecuador. Con esa gente, a través de los caminos, llegaban también las costumbres. Los vestuarios y los lenguajes. El quechua era la lengua franca, pero también llegaban otros dialectos y, sobre todo, nuevas comidas. Entonces, el camino es un aporte desde el punto de vista cultural también tremendo y que tiene su efecto sobre las sociedades que están siendo conquistadas. Detrás de esa conquista también hubo matanzas. Hubo matanzas en el Elqui, 5.000 coquimbanos, porque se negaron, dicen las crónicas, a hacer un canal», señala Berenguer.

El Qhapaq Ñan en el presente: desafíos y preservación

Hoy en día, su relevancia patrimonial y ambiental ha tomado nueva fuerza. Desde 2014, el Qhapaq Ñan fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, gracias al esfuerzo conjunto de seis países andinos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Esta declaración reconoce no solo su importancia histórica, sino también su valor como corredor ecológico y como símbolo de identidad para cientos de comunidades indígenas que aún hoy habitan sus tramos.

«El Qhapaq Ñan es hoy en día no todo el camino, sino que ciertos segmentos que se nominaron como patrimonio de la humanidad por la Unesco. Ese fue un proyecto conjunto que se hizo entre los seis países donde estuvo el Qhapaq Ñan: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Cada país eligió ciertas rutas específicas, las cuales tienen esta categoría. Ahora, obviamente, todo el camino, por lo menos en Chile, es un sitio arqueológico», menciona Garrido.

«Pasa por distintos territorios, distintas culturas, en fin. Hay algunas comunidades que todavía están activas en el presente, mientras que en otros sectores no tanto. Entonces, en muchos casos, después de la conquista hispana, el camino siguió en uso, no es como que se hubiera abandonado del todo. Hay ciertos segmentos del camino que estuvieron mucho más en uso por las comunidades locales, como la zona entre Putre y Zapahuira, donde hasta el día de hoy hay comunidades que viven ahí y que siempre han utilizado el camino como ruta para conectarse entre una población y la otra. Incluso hay celebraciones religiosas que están asociadas al camino. A veces, por ejemplo, en muchas de estas apachetas colocan cruces para celebrar fechas, como la Cruz de Mayo», agrega.

Además, la ruta atraviesa una diversidad ecológica única, cruzando 15 de los 100 ecosistemas más importantes de América del Sur, incluidos algunos actualmente en riesgo, como los yungas peruanos, el bosque seco del Marañón o el matorral chileno. La presencia de especies como la vicuña, el cóndor andino y el oso de anteojos dan cuenta del valor ambiental del corredor, lo que ha impulsado iniciativas que combinan la protección del patrimonio arqueológico con la conservación del medio ambiente.

En términos contemporáneos, el Qhapaq Ñan también representa una herramienta de reconstrucción de identidad para las comunidades andinas. Proyectos como Inka Naani, en Perú, han trabajado activamente en revitalizar la memoria colectiva asociada al camino, rescatando narraciones orales, prácticas rituales y modos de vida que aún subsisten a lo largo de su trazado. Esto convierte al Qhapaq Ñan no solo en una reliquia del pasado, sino en un eje vivo que permite tejer la historia con el presente.

Sin embargo, este objetivo enfrenta desafíos considerables. La expansión urbana, la agricultura extensiva, la minería, la tala ilegal y el turismo no regulado han afectado negativamente varios sectores del camino. En algunos casos, los vestigios han sido destruidos o abandonados por falta de presupuesto o conocimiento técnico. Por otro lado, la fragmentación institucional entre países y regiones ha dificultado la creación de un plan de acción conjunto, que permita proteger este patrimonio compartido como un todo, más allá de las fronteras modernas.

«Las principales amenazas son muchas. Hay amenazas tanto antrópicas como ambientales, por ejemplo, cada vez más son más frecuentes los aluviones, sobre todo en sectores que tenían muy poco registro de lluvia. Entonces, en 2015, por ejemplo, cuando fue ese gran aluvión en la Región de Atacama, al norte de Copiapó, ahí hubo una importante afectación al camino, en varias partes. Otro tema son los rallys. Los rallys, como los del Dakar y todos los otros que se hacen en el desierto, tienen rutas que se hacen precisamente en lugares inhóspitos. Muchas veces estas coinciden no solamente con el camino, sino que también con muchos sitios arqueológicos. Esto porque no tienen un camino fijo, sino que, como solo tienen que ir de un punto a otro, los conductores muchas veces toman cualquier sendero. Eso le ha generado mucho daño al camino del inca. Hay lugares donde el camino está completamente borrado por huellas vehiculares modernas», indica Garrido.

«Yo creo que es necesario más investigación. La misma investigación que se llevó a cabo en el contexto de la postulación de la Unesco no fue suficiente, y una de las principales conclusiones era que se necesitaban más datos, muchos más datos. Entonces, todas las investigaciones arqueológicas son caras, implican harta gente en terreno. Además, la información que vas obteniendo después tienes que analizarla en el laboratorio. Todo eso es caro. De esta forma, el desafío más grande que enfrenta ahora el camino del inca es que, si realmente hay una conciencia de que eso se quiere patrimonializar o convertir en parte de una memoria, tenemos que saber qué recordar, y para saber qué recordar necesitamos financiamiento. También se necesitan planes de gestión, porque algunos tramos están muy lejos», complementa González por su parte.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos