-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años

20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves

20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile

20 de febrero, 2026

Johan Eklöf y su Manifiesto por la oscuridad: Cómo la luz artificial está transformando nuestro mundo

La contaminación lumínica es más que un brillo incómodo en el cielo: es un síntoma de nuestra relación desequilibrada con la naturaleza y una advertencia de que el impacto de nuestras decisiones se extiende mucho más allá de lo visible. La expansión descontrolada de la luz artificial está alterando ecosistemas, confundiendo insectos, desplazando murciélagos y borrando el cielo estrellado de nuestra memoria cultural. Mientras la noche desaparece, científicos y conservacionistas —como el sueco Johan Eklöf, autor de Manifiesto por la oscuridad e invitado del seminario Noche Zero en Chile— llaman a repensar nuestra forma de iluminar el mundo y a redescubrir el valor vital de la oscuridad.

Cada vez que se enciende una farola, un letrero luminoso o una pantalla, la oscuridad que la naturaleza diseñó se altera. La noche, que durante millones de años ha regulado ciclos de actividad, migración y reproducción de innumerables especies, se ha convertido en un recurso escaso y fragmentado. Lo que antes era un espacio seguro para la vida nocturna ahora se ha transformado en un territorio donde muchos organismos luchan por adaptarse o simplemente desaparecen.

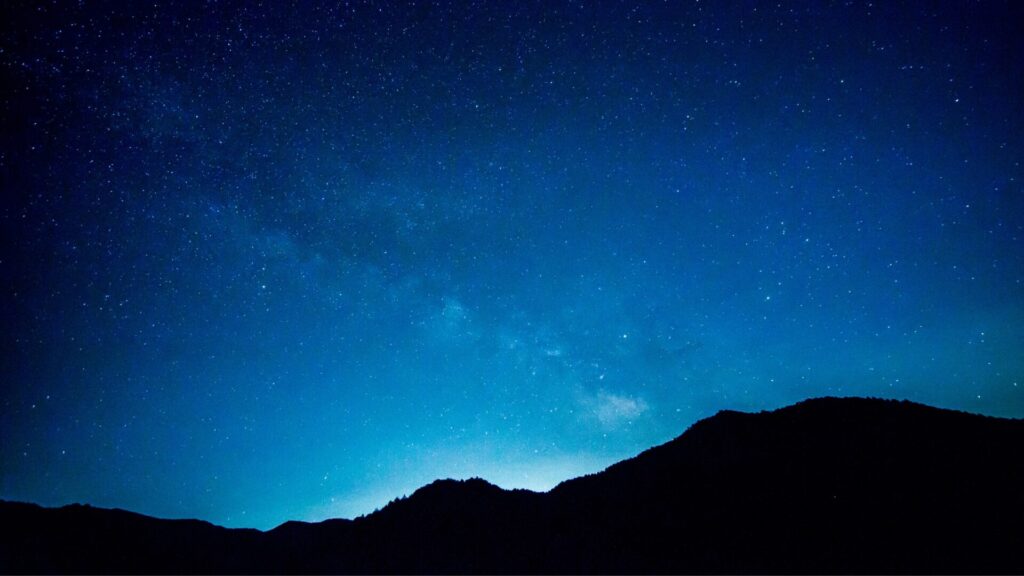

Del mismo modo, el cielo estrellado, antes visible desde cualquier lugar despejado, ha dejado de ser un espectáculo cotidiano. La contaminación lumínica de las ciudades hace que la Vía Láctea sea invisible para la mayoría de las personas, borrando no solo un paisaje, sino también parte de nuestra memoria cultural y de la relación histórica que los humanos hemos tenido con la noche. La luz artificial constante cambia la manera en que percibimos el mundo, así como altera ritmos vitales y patrones de conducta en animales, insectos y plantas, generando impactos profundos sobre los ecosistemas.

Aunque la luz nocturna ha sido fundamental para el desarrollo de la vida moderna —mejorar la seguridad, la movilidad y la productividad— su exceso tiene un costo creciente. Desde insectos incapaces de orientarse hasta murciélagos que pierden colonias completas, la vida nocturna se ve cada vez más limitada.

Incluso nosotros, los humanos, sentimos los efectos: la exposición a luz artificial interfiere con la producción de melatonina, afecta el sueño y provoca estrés, mostrando que los impactos de la luz van mucho más allá de la visibilidad. De esta manera, la pregunta que surge es inevitable: ¿cómo podemos equilibrar nuestras necesidades con la preservación de la noche y de los ecosistemas que dependen de ella?

Para responder aquella interrogante, conversamos con Johan Eklöf, escritor, científico experto en murciélagos y conservacionista, autor del Manifiesto por la oscuridad, quien se encuentra de visita en Chile en el marco del seminario “Noche Zero: luz, espacio público y naturaleza”, convocado por Fundación Cielos de Chile. El evento se realizará este 23 de octubre en Santiago, en el Campus Los Leones de la Universidad San Sebastián, y reunirá a expertos nacionales e internacionales del mundo de la arquitectura, urbanismo, cielos oscuros y biodiversidad.

La contaminación lumínica, un fenómeno global

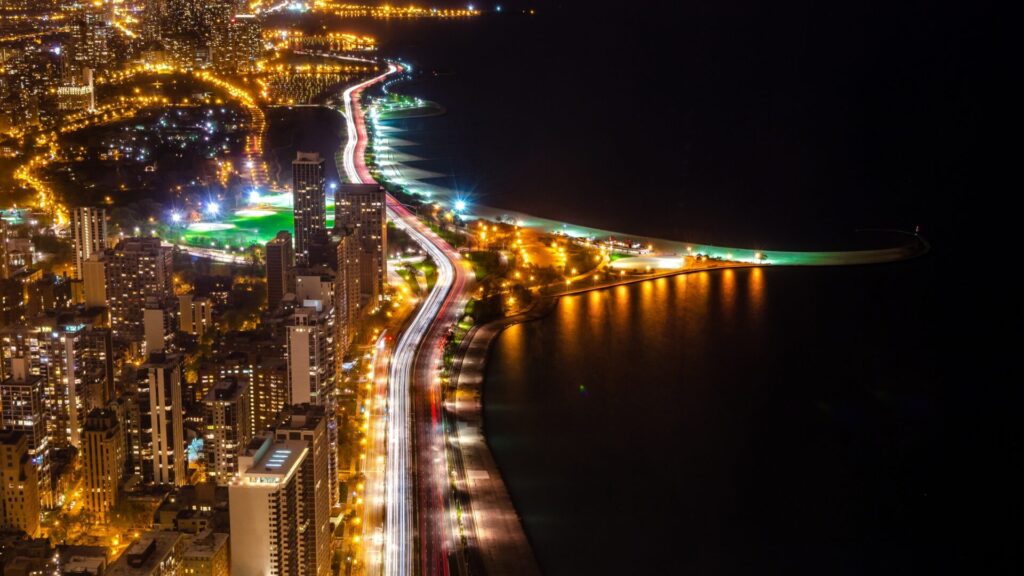

La luz artificial, que nos permite vivir, trabajar y desplazarnos durante la noche, ha dejado de ser un mero recurso funcional para transformarse en un elemento omnipresente que modifica el equilibrio natural del planeta. Lo que comenzó como pequeñas señales para iluminar caminos o edificios hoy se ha convertido en un mar de luces que se extiende por ciudades, carreteras, puertos y zonas industriales, alcanzando incluso regiones rurales y áreas protegidas. Este aumento constante de iluminación ha generado un fenómeno que los científicos denominan contaminación lumínica, una forma de polución ambiental que, aunque invisible para muchos, tiene efectos medibles y profundos sobre todos los seres vivos.

La contaminación lumínica no se limita únicamente a la intensidad de la luz. También involucra su distribución, su color y la dirección en que se proyecta. Farolas mal orientadas, reflejos en superficies urbanas, letreros luminosos y luces de vehículos crean un resplandor difuso que invade horizontes enteros y modifica la percepción natural de la noche. En áreas urbanas densamente iluminadas, este brillo artificial puede superar en cientos de veces la luminosidad natural de la luna, borrando por completo el cielo estrellado.

El fenómeno es global y crece de manera acelerada. Estudios recientes estiman que la contaminación lumínica aumenta aproximadamente un diez por ciento cada año, afectando tanto a países desarrollados como a regiones en desarrollo, donde la urbanización y la electrificación rápida incrementan la exposición a la luz artificial sin planificación. La expansión urbana y el “despertar nocturno” de la sociedad 24/7 han hecho que cada vez más entornos naturales se vean invadidos por la luz, y con ello, especies que dependían de la oscuridad para cazar, alimentarse o reproducirse se ven desplazadas o atrapadas en “trampas lumínicas”, donde sus instintos evolucionados por millones de años ya no funcionan.

«Se dice que la contaminación lumínica está aumentando alrededor de un 10% cada año a nivel global, lo cual es muchísimo. Esto significa que, en solo unos años, quizá ya no podamos ver la noche en ninguna parte del mundo. Hoy, solo una quinta parte de los estadounidenses o europeos, por ejemplo, pueden ver la Vía Láctea con regularidad. Sé que en Chile son afortunados, porque todavía tienen muchos lugares oscuros, pero incluso si miramos el área de Santiago, es muy luminosa. Y comparada con otros tipos de contaminación, la luz afecta absolutamente todo», señala Eklöf.

«Afecta nuestros mecanismos internos, nuestros relojes biológicos y ritmos diarios. Influye en todas las especies vivas. Pero, al mismo tiempo, tiene una solución bastante sencilla: podemos simplemente apagar las luces, y todo vuelve a la normalidad. Bueno, al menos suena así de simple, pero en realidad necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra manera de relacionarnos con la oscuridad», agrega.

La contaminación lumínica también tiene diferentes dimensiones: puede ser directa, cuando la luz impacta directamente sobre un organismo; difusa, cuando se refleja en superficies y altera patrones de comportamiento; o incluso espectral, cuando ciertos tipos de luz —como la ultravioleta o la azul— resultan particularmente disruptivos para la fauna y la flora. La longitud de onda de la luz es un factor crucial: estudios demuestran que la luz blanca, muy similar a la del día, tiene efectos más intensos que la luz cálida o roja, que se asemeja al crepúsculo natural y es menos invasiva. Por ello, no toda la luz tiene el mismo impacto, y entender estas diferencias es clave para diseñar estrategias de mitigación.

Impacto de la contaminación lumínica en la biodiversidad

La luz artificial no solo transforma el paisaje nocturno; altera profundamente los comportamientos, ciclos y relaciones de innumerables especies. En la naturaleza, la noche no es simplemente ausencia de luz, sino un componente esencial que regula ritmos biológicos, reproducción, alimentación y migración. Cuando la oscuridad se ve interrumpida por farolas, letreros y reflejos urbanos, se desencadenan consecuencias que pueden afectar desde insectos diminutos hasta aves, murciélagos y plantas.

«En el caso de los humanos, hay evidencia que muestra que las personas que trabajan por turnos, por ejemplo, tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar distintos tipos de cáncer, diabetes y enfermedades relacionadas con el ritmo circadiano. Y, de alguna manera, todos somos un poco trabajadores por turnos hoy en día. Vivimos con un pequeño “jet lag” constante, porque la noche llega más tarde y la mañana más temprano, y a veces simplemente no tenemos noche. El cuerpo entonces no sabe cuándo descansar. Hay evidencia de eso», explica Eklöf.

«En los animales ocurre algo similar, aunque de maneras muy diversas. Si observas diferentes especies, cada una reacciona de forma distinta, por supuesto. Por ejemplo, los insectos: hemos perdido un 75% de la biomasa de insectos en los últimos 30 años. Y eso, claro, se debe a muchas cosas —la agricultura, la silvicultura—, pero si miras algo tan simple como una sola farola, esta puede atraer miles de insectos. Están muy afectados», añade.

Tal como menciona Eklöf, para los insectos, la luz artificial es particularmente dañina. Muchos dependen de señales luminosas naturales, como la luna o el horizonte, para orientarse durante la noche. La exposición a la luz artificial provoca desorientación temporal y espacial, alteración de rutas migratorias y confusión al buscar espejos de agua esenciales para su reproducción. Además, la atracción hacia focos urbanos o señales luminosas genera “trampas ecológicas”, donde los insectos terminan muriendo antes de completar su ciclo vital.

«De muchas maneras. En el caso de los insectos, cuando vuelan de noche, siempre orientan su espalda hacia el punto más luminoso para saber qué es “arriba” y qué es “abajo”. Normalmente, el cielo es un poco más brillante que el suelo. Pero cuando encuentran una luz artificial, giran la espalda hacia esa luz y comienzan a dar vueltas a su alrededor en espiral. Quedan atrapados, sin poder salir, hasta que mueren por agotamiento o son comidos por aves al amanecer», señala Eklöf.

Por otra parte, entre las aves y murciélagos, la contaminación lumínica altera la navegación, la alimentación y los patrones de reproducción. Las golondrinas de mar, por ejemplo, utilizan la luz de la luna como guía durante sus migraciones nocturnas, pero los reflejos urbanos las desorientan, llevándolas a entornos peligrosos. Murciélagos, que antes habitaban iglesias y zonas rurales, han visto desaparecer la mitad de sus colonias en apenas una generación debido a la iluminación artificial. La luz también afecta a especies diurnas, perturbando sus ritmos circadianos, la sincronización de ciclos reproductivos y la actividad predatoria, generando un efecto en cascada sobre ecosistemas completos.

«Es un campo de estudio bastante nuevo, así que no hay muchos estudios a largo plazo. Pero lo que me hizo pensar en la relación entre luz y oscuridad fue un caso en Suecia: una especie de murciélago de orejas largas que vivía en iglesias. En un período de 30 años, su población se redujo a la mitad, y fue únicamente por la iluminación de los edificios donde vivían. Terminó incluida en la lista roja sueca. Fue el primer mamífero que vimos declinar por la contaminación lumínica», comenta Eklöf.

«Yo he estudiado murciélagos, y no existe una sola especie que sea diurna; todos necesitan la noche. Algunos aprovechan las luces para cazar insectos debajo de los postes, pero la mayoría no se atreve a vivir cerca de la luz. Tienden a desplazarse o, si hay demasiada iluminación en sus refugios, simplemente mueren. Ellos esperan la oscuridad porque durante el día temen a las aves depredadoras. Si la noche nunca llega, no salen a volar, o lo hacen por poco tiempo, sin alcanzar suficiente alimento para sus crías. Y, aunque hay algunas especies que aprovechan la luz para cazar donde se acumulan los insectos, a largo plazo también se ven afectadas, porque cuando los insectos disminuyen, se quedan sin alimento», añade.

Las plantas tampoco escapan al impacto de la iluminación nocturna. La luz artificial puede retrasar la caída de hojas en otoño o el brote primaveral, alterar los ciclos de floración y modificar la interacción con polinizadores nocturnos. Al modificar la disponibilidad de polen y néctar en horarios naturales, se afecta indirectamente a insectos y aves que dependen de estos recursos, alterando la estructura de la cadena alimentaria.

«El 70% de los mamíferos se ve afectado solo por la contaminación lumínica. En cuanto a los insectos nocturnos, hubo un estudio en Suiza donde contaron cuántas flores eran visitadas cada noche. En los prados iluminados por farolas, se registró un 60% menos de flores visitadas. Eso afecta gravemente la polinización. Y no solo porque las polillas no llegan a las flores, sino también porque la sincronía entre insectos, árboles y plantas se altera. Si los insectos ya no vuelan en el mismo momento de siempre y las flores florecen en épocas distintas por culpa de la luz, se genera un desajuste. Es como si todo el ecosistema estuviera con “jet lag”», afirma Eklöf.

Además, la contaminación lumínica interactúa con otros problemas ambientales, como el cambio climático y la contaminación atmosférica, amplificando sus efectos. La luz artificial puede alterar los ciclos circadianos de animales y plantas, mientras que el calor y la polución del aire modifican la disponibilidad de recursos y la calidad de los hábitats. Juntos, estos factores generan un efecto dominó que puede alterar ecosistemas completos, afectando la supervivencia de especies y la estabilidad de las cadenas alimentarias.

Preservar la noche y la biodiversidad

Aunque la contaminación lumínica se ha extendido rápidamente, existen soluciones accesibles que permiten reconciliar la vida moderna con la necesidad de oscuridad para la naturaleza. Preservar la noche no significa apagar todas las luces ni comprometer la seguridad, sino adoptar un uso inteligente, consciente y orientado a minimizar impactos sobre los ecosistemas.

Una de las estrategias más efectivas es la planificación de la iluminación urbana y rural. Las luces deben dirigirse hacia abajo, evitando el deslumbramiento y la dispersión al cielo. El uso de luminarias con temperatura de color cálida, preferiblemente amarilla, ámbar o roja, reduce la atracción de insectos y disminuye la alteración de ritmos circadianos de aves y mamíferos. Sensores de movimiento y sistemas inteligentes permiten que la iluminación solo se active cuando es necesaria, limitando la exposición nocturna de la fauna.

«No se trata simplemente de apagar todas las luces, porque las necesitamos por seguridad, entre otras cosas. Pero podemos usarlas solo cuando realmente son necesarias: emplear temporizadores, sensores de movimiento y dirigir la luz hacia abajo para que no se disperse tanto. Si utilizamos la tecnología que ya tenemos —como sensores y sistemas inteligentes—, podemos avanzar mucho», asegura Eklöf.

Asimismo, en espacios naturales y seminaturales, una buena alternativa es restringir la iluminación en carreteras, parques y senderos puede generar corredores oscuros que faciliten la movilidad de murciélagos, insectos y aves nocturnas. La colocación estratégica de refugios vegetales, fuentes de agua y árboles también ayuda a compensar la pérdida de hábitat, proporcionando lugares seguros donde la fauna pueda alimentarse y reproducirse lejos de la influencia directa de la luz artificial.

La concientización ciudadana es otro elemento clave. Cambiar hábitos simples, como apagar luces innecesarias en casas y jardines, elegir focos amigables con la fauna o evitar reflectores y señaléticas luminosas excesivas, contribuye significativamente a la conservación de la biodiversidad. A nivel colectivo, campañas educativas y normativas locales pueden incentivar el diseño de ciudades y barrios que respeten los ciclos naturales, demostrando que es posible convivir con la luz sin sacrificar la noche.

Existen ejemplos exitosos alrededor del mundo que muestran cómo estas medidas pueden implementarse. Ciudades como Flagstaff, en Estados Unidos, y ciertas localidades de Francia o Dinamarca han adoptado regulaciones sobre intensidad, dirección y color de la luz, logrando cielos más oscuros y un entorno más seguro para la fauna. En Suecia, Johan Eklöf y su equipo han trabajado con municipios para crear corredores oscuros que permiten a murciélagos, aves e insectos moverse libremente entre parques y áreas protegidas, reduciendo mortalidad y preservando comportamientos naturales.

En el caso de Chile, más del 30% de la población vive bajo altos niveles de contaminación lumínica. Para enfrentar este problema, se implementó en 2019 la Norma de Emisión de Contaminación Lumínica (DS-43), reforzada recientemente con una nueva normativa (D.S. N°1). Este último decreto amplía la regulación a todo el territorio nacional y establece límites más estrictos a la emisión de luz artificial.

De esta forma, se reduce drásticamente la proporción de luz azul permitida —de un 15% a un 7% en áreas urbanas y a solo un 1% en zonas protegidas—, además, se incorpora la biodiversidad y la salud como objetivos de protección ambiental, y refuerza los controles sobre la fabricación y comercialización de luminarias.

«Existe una organización llamada Dark Sky Association, que designa parques e incluso municipios en todo el mundo donde se trabaja en este tema. Es como si añadieran la “oscuridad” como valor a las reservas naturales. Es algo que está creciendo en muchos lugares. También hay países, como Francia, que ya tienen leyes que regulan cuánto y qué tipo de luz se puede usar. Todavía son pocos los países con legislación realmente nueva, pero hay algunos ejemplos. Y creo que el interés en este tema ha aumentado muchísimo en los últimos dos o tres años», afirma Eklöf.

Es así como, con pequeños cambios en la forma en que iluminamos nuestro entorno, podemos revertir muchos de los impactos negativos y garantizar que la noche continúe siendo un espacio seguro, productivo y esencial para todas las especies. Como recuerda Eklöf, no necesitamos tecnología nueva ni grandes inventos: la solución empieza por valorar la oscuridad y usar la luz de manera consciente y respetuosa, demostrando que un equilibrio entre modernidad y naturaleza es posible.

«Nosotros también somos parte de la naturaleza. Es fácil ver cómo la luz afecta a los animales, pero debemos darnos cuenta de que nosotros también necesitamos la oscuridad. Durante la noche, nuestra hormona del sueño, la melatonina, no se activa si hay demasiada luz. Así que debemos entender que necesitamos la oscuridad para nuestro bienestar. Además, tenemos un lazo cultural muy profundo con las estrellas: desde que el ser humano llegó a este planeta, hemos mirado el cielo nocturno. Y estamos perdiendo eso», sentencia Eklöf.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos