-

Benditas malezas: Descubriendo los beneficios de estas plantas usualmente descartadas

2 de octubre, 2025 -

Fallece Jane Goodall, icónica científica y etóloga (1934-2025)

1 de octubre, 2025 -

Chile celebra la protección de su biodiversidad en V Encuentro Nacional de Áreas Protegidas y Comunidades Portal

1 de octubre, 2025

Experto sobre el Tratado de Altamar: “Va a regular los grandes intereses de las empresas farmacéuticas por los recursos genéticos marinos”

El océano está a las puertas de un cambio histórico. Tras casi dos décadas de negociaciones en la ONU, el Tratado de Altamar —o Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ)— entrará en vigor en enero de 2026, convirtiéndose en el primer instrumento internacional que regula de manera vinculante el uso y la conservación de los recursos genéticos marinos en aguas internacionales. En entrevista con Mongabay Latam, el consultor chileno en conservación marina y derechos del mar, Cristian Laborda, explica cómo este acuerdo busca equilibrar los intereses de grandes industrias como la pesquera, minera y farmacéutica con la necesidad de proteger al menos un 30% del océano, garantizando nuevas áreas marinas protegidas y una gobernanza global basada en la transparencia y el bien común.

La crisis ambiental y climática que atraviesan los océanos tiene nuevas reglas. El Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), también conocido como el Tratado de Altamar, entrará en vigencia a mediados de enero de 2026 para establecer normas sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos marinos en aguas internacionales. Marcará un hito en la conservación marina.

Sus pautas fueron negociadas durante casi dos décadas y su implementación requiere que los Estados miembros establezcan y apliquen un sistema que regulará lo que sucede a miles de kilómetros de distancia de nuestros países: las aguas internacionales.

El Tratado de Altamar ya tiene más de 140 firmas y en los últimos días, alcanzó las 60 ratificaciones requeridas para entrar en vigor, según comunicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “El tratado es producto de un proceso largo porque aquí hay intereses muy importantes, pero lo cierto es que demuestra que el dicho de que el multilateralismo no sirve es una fake news. El problema es que están los intereses de por medio”, asegura Cristian Laborda, chileno, consultor senior en conservación marina y derechos del mar.

En diálogo con Mongabay Latam, el experto explica los alcances de este acuerdo y cómo influirá en el accionar de las industrias pesquera, petrolera, minera y farmacéutica, al igual que sus lobbies para expandir sus actividades en altamar.

—¿Se puede decir que este tratado ayudará a regular y controlar los lobbies de las grandes industrias en altamar, donde no hay reglas estatales?

—No cabe duda que este es un desarrollo muy importante para gobernar la altamar. ¿Y gobernar para quién? Para el bien común. Claro que están los intereses de las empresas, no hay ninguna duda de ello y todo lo que ello implica. Pero estos intereses deben hacerse bajo los principios y las reglas del acuerdo. El acuerdo también viene a generar un balance normativo que antes no existía. El desafío de generar una regulación para algo que no se está dando es muy grande. Los lobby que existan tienen que darse dentro de los marcos de participación, con transparencia y con incidencia política, pero respetando las reglas del juego. El acuerdo significa una gobernanza que debe ser efectiva, pero el acuerdo es el punto de partida. Ojalá tengamos más de 100 países que sean parte.

—¿Podría darnos un ejemplo de qué cambiaría con este tratado?

—Por ejemplo, Fukushima. Ellos van a estar liberando aguas que tienen elementos radioactivos, algunos de ellos no alcanzados por los procesos de limpieza, por decirlo de alguna manera. Eso podría ser muy dañino. Eso lo está haciendo Japón dentro de su costa y su zona económica exclusiva. Pero es indudable que van a haber trazas que van a llegar a la altamar. China ha presentado reclamos. También Chile. Antes del tratado no había un mecanismo para esta situación. Sí hay mecanismos bilaterales, pero no había uno multilateral. Ahora lo que pueden hacer esos países, como China y Chile, es llevar a Japón al acuerdo. Si Japón lo ratifica, Japón tiene la obligación de cooperar y de poner a disposición información, contestar preguntas, consultas. Entonces tú generas un mecanismo.

Y luego en áreas marinas protegidas: el mandato de protección de la biodiversidad es único.

—¿Qué se modifica en cuanto a la necesidad de proteger la biodiversidad marina?

—Ya está establecido que debemos proteger un mínimo del 30 % del océano, es el mínimo que ha recomendado la ciencia. ¿El mínimo para qué? Para que el océano pueda seguir desempeñando su función de gran reservorio ecosistémico de sumidero de carbono. Es canalizador del sobrecalentamiento que genera la actividad humana en la atmósfera, producto de los gases de efecto invernadero. Entonces ese 30 % no es un número al azar. Las mejores prácticas dicen que deberíamos proteger un 50 %.

Actualmente, más del 80 %, el 90 % del océano está abierto a todo tipo de actividades. Las industrias dicen que tiene que haber un balance, que no todo es conservación. ¿Cuál es el balance? No hay balance. Un balance debería ser 50 y 50.

Entonces la creación de áreas marinas protegidas en altamar es muy importante, porque hasta ahora los esfuerzos de los países están en sus zonas económicas exclusivas. Pero con eso no llegamos al 30 % global [del océano protegido].

Necesitamos que en la esfera de la altamar gobierne el tratado, se puedan desarrollar estas áreas protegidas basadas en ciencia, con objetivos de conservación. Nuevamente el acuerdo brinda esta institucionalidad.

Un logro del acuerdo es que define las áreas marinas protegidas, entrega una definición. Esa fue una larga negociación, muy compleja, pero es un punto a favor porque te fija claramente que cuando estamos hablando de áreas marinas protegidas son aquellos espacios geográficos que se conservan y donde se permite el uso, en algunos casos, pero siempre conmensurado con los objetivos de conservación.

Cuando usted tiene actividades como la pesca industrial versus la pesca artesanal, la pesca industrial no conversa con los objetivos de conservación de un área marina protegida, por los niveles de remoción. Y esto es algo que lograron las pequeñas islas Estados, la integración de los conceptos de conocimiento tradicional. Los países latinoamericanos también se sumaron, este conocimiento viene de las comunidades indígenas y de las comunidades costeras.

—¿Cómo ayuda el tratado a regular las actividades industriales en el mar?

—Otro tema muy importante es el tema de evaluación de impacto ambiental. Vamos a considerar cuál es el daño que una actividad puede producir en la altamar y también en la zona económica exclusiva. Porque cuando tú desarrollas una actividad, producto de las corrientes marinas, producto de que estamos en el océano, los efectos que va a producir esa actividad pueden alcanzar distancias que, en principio, no alcanzaría en tierra.

Aquí hay un punto débil del acuerdo: nuevamente los intereses de países primaron respecto al interés común. Muchos países han defendido que en altamar existen una serie de libertades y entre esas libertades está la de ejercer las actividades económicas que ellos consideren, por ejemplo, con la minería submarina. Pero no debemos olvidar que el fondo marino es patrimonio común de la humanidad.

La columna de agua, si bien es cierto que no es patrimonio común de la humanidad, es un bien público común y, por lo tanto, muchos países, entre ellos varios latinoamericanos, plantearon que la autorización para hacer una actividad económica tiene que ser autorizado por la Conferencia de las Partes (COP de la ONU). Aquí, varios países no desarrollados no apoyaron eso.

Lo que sí es bueno es que va a haber un mecanismo de coordinación, de cooperación, de consultas. Un Estado pequeño puede hacer un planteamiento en igualdad de condiciones en la COP o a través de sus organismos subsidiarios para decir no, aquí no, esta actividad requiere evaluación de impacto ambiental.

Segundo, esta evaluación tiene que hacerse de acuerdo a la evaluación que está en el proceso de impacto ambiental que indica el propio acuerdo. Es decir, se genera nuevamente una gobernanza que beneficia a los países pequeños, que son los que no tienen las capacidades para llevar adelante esa evaluación. No tienen la expertise, no tienen la técnica.

—Habló de intereses muy grandes detrás de la extensión del proceso para llegar al tratado…

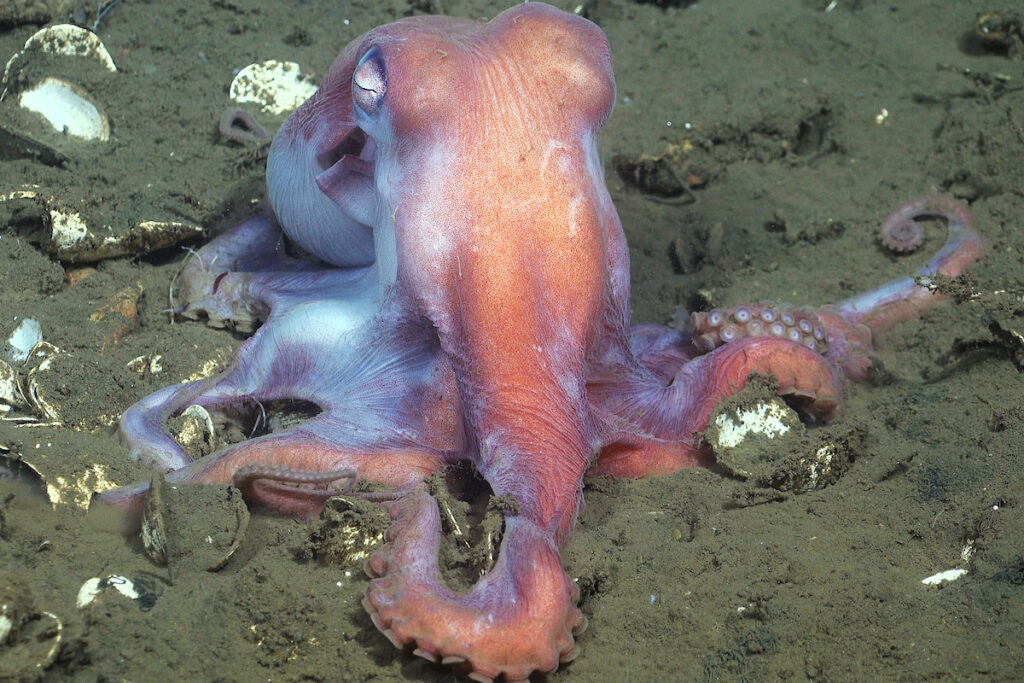

—El Tratado de Altamar va a regular los grandes intereses de las empresas farmacéuticas por los recursos genéticos marinos. Recursos genéticos marinos es igual a patentes por licencias de medicamentos, vacunas, todo lo que sean soluciones para la salud. Han tomado una relevancia y un valor económico incalculable. ¿Y usted me dice, pero, qué tiene que ver esto con el océano? Es que se extraen recursos genéticos de algunas especies marinas que tienen grandes propiedades, y que obviamente luego son sintetizadas con biotecnología, etcétera. Así puedes obtener un medicamento.

—Hablamos del lobby petrolero, minero, pesquero en el océanos pero pocas veces se habla del farmacéutico…

—Ahí hay países desarrollados muy importantes: Estados Unidos, Alemania, Japón, Suiza. Entonces el acuerdo viene a poner unas reglas de cómo se deben extraer, establece un proceso de notificación y el reparto de algunos beneficios que estos nuevos desarrollos puedan tener.

El acuerdo en recursos genéticos marinos establece obligaciones también en las otras áreas, pero lo importante es que genera recursos económicos que hasta ahora simplemente quedaban entre unos pocos cuando estos recursos son de toda la humanidad. Pertenecen a todos. A todos los países. Y ahora, con esto, hay un framework. Hay una gobernanza que va a establecer un procedimiento.

—¿Qué le plantea ahora el tratado de altamar al lobby farmacéutico?

—Lo primero es que genera una regulación. Y el punto de partida de esta regulación es que cuando se hacen estas investigaciones, que muchas veces están esponsorizadas por empresas farmacéuticas en conjunto con la universidad, consorcios, lo primero es que van a tener que notificar al acuerdo a los órganos del acuerdo que están realizando estas investigaciones y el resultado de las mismas. Hoy día tú vas con un barco, tomas muestras, te las llevas y desarrollas tu banco de datos que sintetiza, desarrolla un medicamento, lo patentas. Entonces va a haber un proceso de notificación y de puesta en conocimiento que va a seguir todo el proceso.

Cuando este medicamento es generado, se van a generar unos royalties. Hay todo un mecanismo por desarrollar que está en lo que es el paraguas del reparto de los recursos monetarios así como no monetarios. Se establecen reglas del juego.

A las empresas multinacionales que tienen mucho poder también les sirve porque en definitiva les establece cómo van a tener que actuar todos los competidores en esta materia. Estos lobbies van a tener que jugar con las reglas del juego, o sea, de buena fe. El acuerdo va a tener un fondo, un mecanismo financiero que se va a nutrir y ese fondo va a estar destinado a cumplir los propios objetivos del acuerdo. Es un gran logro.

—¿Cómo se van a manejar esos fondos financieros multilaterales?

—Van a entrar en una primera etapa para poder poner en práctica el instrumento, que tiene varios órganos, como grupos de expertos que van a analizar una serie de materias, tanto de impacto ambiental como de recursos genéticos marinos. Entonces va a haber mucha gente trabajando, miembros de los países expertos, y eso tiene costos. Al comienzo este mecanismo se va a nutrir en parte de los aportes que ya hacen los países de Naciones Unidas, pero cuando comience a funcionar, va a tener flujos económicos que van a venir a nutrir ese fondo.

—Se dice que la industria pesquera no va a ser alcanzada por el tratado. ¿Cómo logró el lobby pesquero quedar fuera de las regulaciones en altamar?

—Siempre estuvieron presentes las industrias pesqueras en algunas partes de la negociación, otras llegaron muy tarde, tenían mucho desconocimiento. Ahí hubo una falta de interés, pero las que sí participaron entendían muy bien el mecanismo. Por ejemplo, yo participaba como parte de la delegación chilena y también había colegas de la industria pesquera, tuvieron la oportunidad de participar, de opinar al interior de la delegación. Pero eso no pasó en todas las delegaciones. En la industria les preocupa que el acuerdo pudiera interferir en el manejo pesquero. Pero eso siempre fue una fake news, porque el acuerdo nunca discutió ese interés ni propuestas para ese fin. Por lo tanto, eso sí que fue un desconocimiento.

El acuerdo va a afectar la pesca en cuanto a que tiene que preocuparse de la biodiversidad. Donde tú creas un área marina protegida es evidente que no puedes tener actividades industriales, de extracción. Hay que trabajar para su implementación, integrando a la organización pesquera, conversando con sus Estados, intercambiando información, pero nuevamente comprendiendo que el mandato de biodiversidad pertenece al tratado.

Esa es la dinámica que se viene ahora. Hay un grupo de países que se llaman los Pioneros, que tienen identificado áreas donde quieren crear parques marinos. Chile tiene una propuesta, en la cual yo estuve muy involucrado, para la Dorsal de Nazca, por ejemplo. Hay otras en Estados Unidos bien avanzadas.

Cuando se dice que la pesca está fuera, es un error. La pesca no está afuera, sino que la pesca no va a ser afectada respecto a sus mandatos de manejo, pero en cuanto a biodiversidad y lo que es claramente creación de áreas marinas protegidas, sin lugar a dudas que las organizaciones van a tener que coordinar con el tratado. Los Estados son los que tienen que asumir el protagonismo para llevar adelante este tema.

Estuve en el proceso de conferencia del Comité Preparatorio hace dos, tres semanas, en Nueva York, y ya se nota, hay una suerte de tensión, estaban todas las organizaciones pesqueras, muchas de ellas atuneras, que son grandes. Participaron de muchos eventos y comentaron muchos elementos relativos a lo bueno que hacen respecto al manejo de recursos y los elementos vinculados a biodiversidad. Perfecto, pero la biodiversidad no es el mandato en ninguno de los acuerdos pesqueros. Habrá que cooperar y coordinarse. Pero es muy importante no confundir cooperación y coordinación con mandatos, porque quienes traten de meternos en esa discusión, buscan debilitar el mandato del tratado.

Emilia Delfino

Emilia Delfino