-

¡Buenas noticias desde El Impenetrable! Nace el segundo cachorro de yaguareté silvestre en el parque nacional

6 de febrero, 2026 -

¿Cómo reconocer las flores que crecen junto al mar? Guía práctica para identificar especies costeras de la zona central de Chile

5 de febrero, 2026 -

Sin playas ni protección legal: La odisea de las tortugas marinas más grandes del mundo para anidar en Ecuador

5 de febrero, 2026

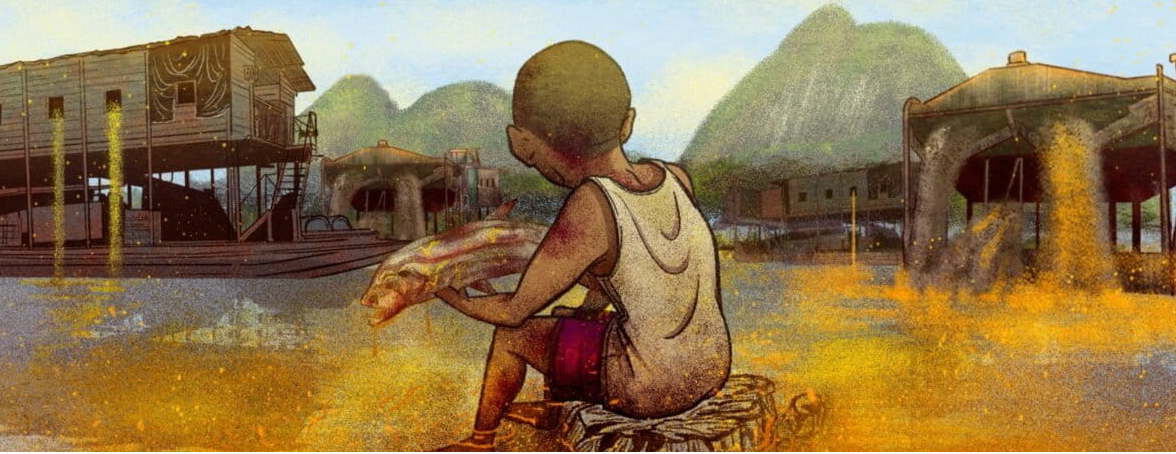

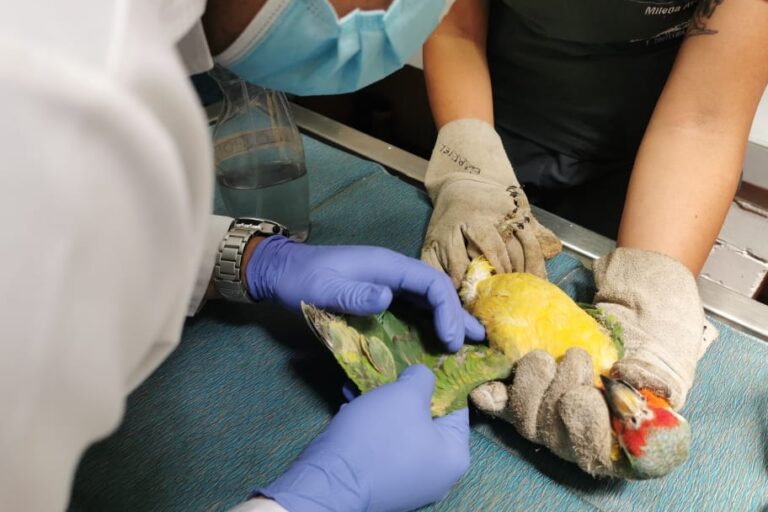

El poder del ADN para cambiar el destino de los loros más traficados de Colombia

Determinar el lugar de origen de los loros víctimas del tráfico ilegal en Colombia ha sido un desafío para su correcta rehabilitación y liberación. Sin embargo, un equipo de científicos colombianos ha desarrollado una solución innovadora: la creación de una base de datos genética mediante la secuenciación del ADN de loros del género Amazona con procedencia documentada. Esta herramienta permitirá a las autoridades identificar con precisión el origen de las aves rescatadas, asegurando su liberación en hábitats adecuados. Con ello, se evitará la alteración de sus características adaptativas y se protegerán los procesos evolutivos de estas especies en peligro. Revisa todos los detalles en este artículo de Ana Cristina Alvarado, publicado por Mongabay.

Los loros del género Amazona están entre las aves más traficadas en Colombia. Una vez rescatadas, diferenciar entre las especies de este género es relativamente sencillo, pues sus plumajes y otros rasgos son distintivos. Sin embargo, debido a que estos loros habitan en diferentes puntos del país, “determinar su procedencia es una tarea mucho más compleja que no se puede realizar a simple vista”, explica el biólogo Luis Alejandro Arias.

Conocer el origen de las especies rescatadas y rehabilitadas es necesario para reinsertarlas en la naturaleza. “Aunque la ley exige a las corporaciones liberar a los animales lo más cercano a su origen, esto no es fácil a nivel técnico”, añade el experto.

Como solución a este problema, un grupo de científicos colombianos, liderados por Arias, estableció una base de datos genética referencial a partir del estudio de individuos del género Amazona con origen documentado. Después, evaluaron la información genética de los ejemplares rescatados y, tras compararla con la base referencial, determinaron el origen más probable de 156 loros incautados en los alrededores de Bogotá.

Los resultados se difundieron en el artículo Utilising mitochondrial barcode sequencing to evaluate phylogeographical structure and guide the release of illegally traded Amazon parrots, publicado en diciembre de 2024 en la revista científica Bird Conservation International.

“A medida que se van creando las nuevas herramientas moleculares, como esta que se publicó, podemos ir un paso más allá”, opina Carlos Del Valle, coautor del estudio y biólogo del Laboratorio de Identificación Forense de Especies Silvestres de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía de Colombia.

Parte de su trabajo consiste en determinar la especie de fauna o de sus partes rescatadas del tráfico ilegal. Se espera que pronto también pueda usar la nueva herramienta, cuando el laboratorio de la DIJIN la haya estandarizado y validado.

“No es solo para las autoridades judiciales que intervienen desde el punto de vista penal, también para autoridades administrativas que responden desde el punto de vista del manejo de la fauna”, aclara Del Valle.

Un tercio de aves traficadas son loros Amazona

El tráfico de fauna es “uno de los grandes problemas” ambientales de Colombia, dicen desde el Equipo de Combate al Tráfico de Vida Silvestre de la organización Wildlife Conservation Society (WCS) Colombia.

Para WCS, este delito es “uno de los grandes motores de la pérdida de biodiversidad en Sudamérica”. Entre 2010 y 2019 hubo 90 000 incautaciones de animales o sus partes en Colombia.

Los loros están entre los animales más traficados porque son “muy llamativos”, afirman desde WCS. Entre las características que los vuelven atractivos están la capacidad de replicar sonidos y, en algunas ocasiones, incluso el habla de las personas; los vistosos plumajes; el gran tamaño de algunas especies, y la facilidad para transportarlos y criarlos.

De acuerdo con el artículo, los loros representan entre el 74 % y el 91 % de las aves rescatadas del tráfico ilegal en Colombia. Los loros del género Amazona constituyen el 41 % de todos los loros decomisados. Es decir, conforman el 37,31 % o más de un tercio de todas las aves traficadas en el país.

En Colombia habitan seis especies de este género: A. festiva, A. mercenaria, A. farinosa, A. amazónica, A. Autumnalis y A. Ochrocephala.

El destino de los ejemplares traficados

El tráfico de estas especies responde a la demanda nacional para tenencia. La extracción puede originarse en “zonas muy alejadas, como la Amazonía, la Costa Atlántica y Pacífica o la zona andina”, explican en WCS. Del Valle cuenta que los loros son vendidos en grandes centros poblados como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

Los ejemplares rescatados pasan por un proceso de rehabilitación. Después se determina su destino. Existen varios caminos, según explica Arias. El primero es mantenerlos en los centros de rescate, pero esto se vuelve inmanejable por la cantidad de individuos que llegan cada año. Otra opción es sacrificarlos. “En algunos países prefieren esto antes que liberarlos donde no pertenecen”, asegura.

La tercera vía es “liberarlos donde convenga”, es decir, en el sitio más cercano a donde fueron incautados. El líder del estudio explica que esta alternativa es criticada porque las especies de loros tienen poblaciones con diferencias genéticas. En el transcurso de miles de años, los grupos se fueron adaptando a las características únicas de los ecosistemas en los que habitan, sean costeros, amazónicos o andinos.

Al liberarlos en cualquier sitio, se corre el riesgo de “mezclar artificialmente poblaciones que no deberían mezclarse, ocasionando la pérdida de la diversidad genética”, detalla el biólogo. Esto puede incidir en la pérdida de las capacidades adaptativas y en la irrupción de procesos evolutivos.

En WCS agregan que también se correría el riesgo de transportar virus y bacterias a las que no están adaptadas las poblaciones que recibirían al individuo liberado.

El biólogo de la DIJIN ha identificado que las especies provienen de hábitats cercanos. Por ejemplo, si las aves son vendidas en la capital colombiana, es probable que hayan sido extraídas de los Andes y no necesariamente de la Amazonía o la Costa, que están más alejadas. Aún así, no se sabía con exactitud la proveniencia de las especies confiscadas, por lo que se dificultaba la liberación.

Barcoding para identificar el origen de los especímenes

Los investigadores analizaron muestras de seis especies de Amazona mediante secuenciación del gen Citocromo Oxidasa i (COI). Este es un gen usualmente utilizado para generar barcoding, una especie de código de barras genético para identificar especies de animales. En este caso se usó para evaluar la estructura filogeográfica, es decir, la distribución geográfica de los ejemplares.

Arias detalla que el trabajo se inició con la toma de muestras de loros silvestres de varias regiones del país. Entonces, encontraron que dentro de una misma especie había diferencias genéticas y que en cada región hay un genoma particular que indica su lugar de proveniencia: costa, Amazonía o Andes.

Después tomaron muestras del ADN de los loros decomisados y mediante comparación con la base de datos de referencia determinaron su proveniencia. “No son poblaciones homogéneas. Varias regiones tienen un genoma diferente, en algunos casos es muy diferente”, dice el autor del artículo.

Esta es una herramienta para hacer liberaciones dirigidas, explica Arias. Aclara que no se puede determinar el lugar puntual de donde el ejemplar fue extraído, pero sí se puede responder a qué región geográfica pertenece.

Los autores encontraron que la mayoría de los loros estudiados, que fueron confiscados en Bogotá, provenían de los Andes. En menor medida, de la Amazonía y en último lugar de la costa.

El género Amazona tiene poblaciones heterogéneas

En el artículo se describe que los investigadores encontraron “un impacto notable de la caza furtiva en el Valle Medio del río Magdalena” de los individuos de A. ochrocephala. Además, identificaron tres grupos genéticos distintos para A. farinosa. Los individuos incautados de esta especie provenían en proporciones comparables de ambos lados de los Andes. También observaron una “diferencia genética significativa” entre los individuos de A. festiva del río Meta y de aquellos del Caquetá y Amazonas.

Por otro lado, los científicos encontraron que A. mercenaria mostró divergencia genética entre individuos de los Andes centrales y la Sierra Nevada de Santa Marta. En contraste, no observaron una estructura filogeográfica significativa en A. autumnalis.

Para Del Valle, un resultado importante del estudio fue que el A. amazónica, también conocido como loro de mejillas amarillas, mostró gran diversidad genética. “Quiere decir que evolutivamente es una especie muy compleja”, dice. Explica que esto puede indicar que aunque se trata de una misma especie, es posible que pueda adaptarse a diferentes ecosistemas, desde la selva húmeda tropical hasta el ambiente caluroso del valle del Magdalena medio.

Arias relata que cuando se analizó esta especie, la estructura genética “no era tan clara”. Al secuenciar el ADN de los individuos incautados, encontraron que se formó un nuevo grupo genético del que no tenían datos referenciales de su proveniencia. “Es muy probable que esta especie esté subestimada. Se requiere hacer un muestreo más amplio y en más regiones de Colombia”, agrega.

Una herramienta costosa, pero necesaria

Arias explica que establecer la metodología y las bases de referencia es costoso porque hay que invertir en la colecta de muestras y extracciones de ADN de varios individuos de diferentes poblaciones del país, en secuenciación y en validación.

Una vez que se tiene la base de referencia, obtener las muestras de los individuos traficados “es relativamente fácil y poco costoso”. No obstante, ahora los autores de la investigación están buscando metodologías más económicas. Para ello están perfeccionando el uso de pruebas PCR en tiempo real, un mecanismo similar al que se usó para detectar el COVID-19. De esta manera, no habría necesidad de secuenciar el ADN, un paso más técnico y, por lo tanto, costoso.

“Este tipo de aportes que realiza la academia y las autoridades ambientales es supremamente necesario para mejorar las acciones que tienen las autoridades colombianas para rehabilitar y devolver las especies a su hábitat”, opinan desde WCS. Reconoce que es un trabajo que requiere inversión, pero es fundamental para mejorar las capacidades instaladas en la lucha contra el tráfico de vida silvestre. Además, cree que debe replicarse en otros países.

Este estudio todavía es novedoso en Colombia, de acuerdo con Arias. Se ha hecho para muy pocas especies, como primates y tortugas mata mata (Chelus fimbriata). Del Valle cree que los ministerios de Ambiente y Ciencia colombianos deben “priorizar” la consecución de fondos para continuar con el estudio de otras especies que lideran las listas de las más traficadas.

Mongabay Latam

Mongabay Latam

Ana Cristina Alvarado

Ana Cristina Alvarado