-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años

20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves

20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile

20 de febrero, 2026

El Hombre de Los Vilos: Los secretos del esqueleto más antiguo de Chile

Con más de 11 mil años de antigüedad, el Hombre de Los Vilos es considerado el esqueleto humano más antiguo de Chile y uno de los más completos de Sudamérica. Hallado en 2012 en el sitio arqueológico Los Rieles, fue enterrado en posición fetal y cubierto con conchas, revelando posibles rituales funerarios. Sus huesos muestran una dieta basada en recursos marinos como moluscos, peces y lobos de mar, además de evidencias de movilidad y uso de herramientas. Mientras continúa siendo estudiado por investigadores nacionales e internacionales, autoridades y vecinos de la comuna impulsan la creación de un museo que permita resguardar este hallazgo y poner en valor el patrimonio arqueológico de la zona.

En la costa de la Región de Coquimbo, a escasos metros de la antigua línea del ferrocarril, yace un pasado que conecta directamente con los orígenes de la ocupación humana en Sudamérica. Se trata del llamado Hombre de Los Vilos, un esqueleto de más de once mil años que además de revolucionar la arqueología nacional, también ha abierto un debate sobre cómo una comunidad puede recuperar, proteger y proyectar su patrimonio.

Hoy, mientras autoridades locales, investigadores y vecinos impulsan la creación de un museo en la comuna, la historia de este hallazgo se convierte en una oportunidad para mirar el pasado y, al mismo tiempo, pensar en el futuro. La discusión ya no solo involucra a científicos, sino también a organizaciones comunitarias y al propio municipio, que buscan devolver a la ciudadanía parte de su herencia cultural.

El descubrimiento, ocurrido hace poco más de una década, reveló mucho más que restos óseos: permitió comprender las formas de vida de los primeros cazadores-recolectores costeros del país. El análisis detallado de su dieta, actividades y entorno aportó información inédita sobre cómo se adaptaban estos grupos humanos a un territorio donde la costa ofrecía recursos fundamentales para la subsistencia.

Sin embargo, el caso de Los Vilos no se limita a un hallazgo aislado. La zona concentra una serie de sitios arqueológicos y paleontológicos que dan cuenta de la coexistencia entre humanos y grandes animales hoy extintos, convirtiéndola en un punto clave para entender la historia de los primeros pobladores del actual territorio chileno.

«Como resto humano, como esqueleto, por decirlo así crudamente, el hombre de los Vilos es el hallazgo más antiguo que se conoce para el país. Y también probablemente para Sudamérica. Muchos fechados a veces son puestos en duda por el riesgo de contaminación, por el riesgo, digamos, de que haya mezcla con lo que llama palimpsesto, es decir, se mezclen cosas de diferentes estratos, y algunos que no están vinculados a la ocupación humana, etcétera», comenta Eugenio Armando Aspillaga Fontaine, profesor jubilado de Biología y Ciencias con especialización en Antropología Física.

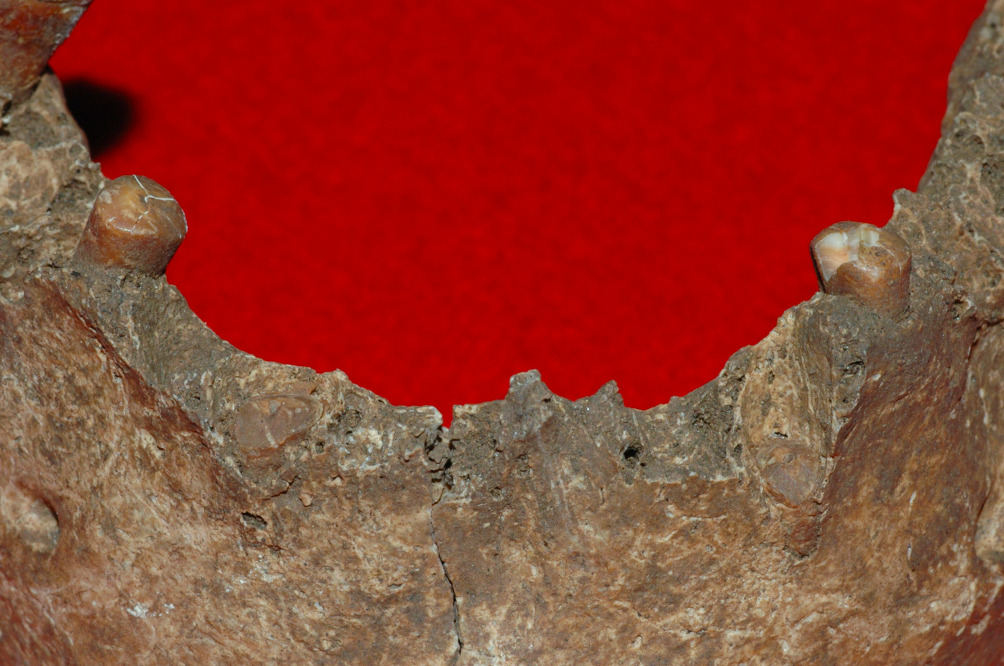

«Hay distintas razones para, digamos, objetar ciertos fechados. En este caso se está haciendo un fechado directamente sobre el individuo, y en el caso del esqueleto uno se hizo sobre una pieza dentaria, un molar, una muela del juicio. Los dientes son unos de los lugares del esqueleto que preservan mejor, digamos, sin contaminación, los materiales que se requieren para hacer un buen fechado», agrega.

Un hallazgo único en Sudamérica

En 2012, en medio de un proyecto de rescate arqueológico en el sector conocido como Los Rieles, un grupo de investigadores realizó un descubrimiento que cambiaría la comprensión de la prehistoria de Chile. A pocos metros de la antigua línea del tren, apareció un esqueleto humano enterrado en posición fetal, cubierto por restos de conchas y arena. La sorpresa no solo radicó en el hallazgo en sí, sino en su datación: los análisis arrojaron una antigüedad cercana a los 12.000 años, lo que lo convierte en uno de los individuos más antiguos encontrados en Sudamérica con registro científico completo.

«El registro del esqueleto del individuo 1 del sitio Los Rieles, llamado coloquialmente como el Hombre de Los Vilos, es excepcional por varias razones y están asociadas a su antigüedad. Los restos están fechados hacia 12.000 años atrás, cuestión que hemos verificado a través de distintos análisis. Existen muy pocos restos en Sudamérica de esa edad y solo un par en Norteamérica un poco más antiguos. No es solo su antigüedad lo importante, sino que todos los otros restos de esta antigüedad o fueron excavados hace mucho tiempo o sus restos no se encontraron articulados. El individuo de Los Rieles se encontró en posición anatómica lo que nos muestra además cómo fue el patrón de enterramiento y corresponde a unos restos que tienen bastante completitud. Eso es muy poco frecuente para algo de esta antigüedad», ahonda el Dr. César Méndez, subdirector de Investigación de Estudios Aplicados, Antropología UC.

«El descubrimiento fue realizado en el marco de un proyecto de estudios de impacto ambiental cuando se debían ampliar la construcción de los drenajes del agua de Los Vilos, cuyo plan involucraba la construcción de una tubería desde el pueblo hacia la quebrada de Quereo y desde la quebrada creo 200 metros al interior del mar. Dado que esta tubería atravesaba el sitio, junto con Donald Jackson, solicitamos autorización para una medida de compensación que significaba excavar una serie adicional de áreas, por sobre el mínimo que nos exigía el reglamento de Monumentos Nacionales. A nosotros nos interesaba realizar estas excavaciones adicionales porque teníamos un proyecto de investigación en la zona de Los Vilos e involucramos este estudio en nuestro programa de investigación de escala mayor», agrega.

El individuo, bautizado como Hombre de Los Vilos, correspondía a un hombre de entre 40 y 45 años de edad al momento de su muerte. Sus huesos entregaron información excepcional sobre su modo de vida. Los estudios isotópicos revelaron que su dieta estaba basada principalmente en recursos marinos: moluscos, peces y mamíferos marinos como el lobo de mar. La evidencia dental reforzó esta idea: los dientes mostraban un desgaste intenso, compatible con el consumo de alimentos duros y también con el uso de la dentadura como herramienta, posiblemente para trabajar cuero o fibras vegetales.

«Estos hallazgos aportan mucho para el entendimiento de los procesos de poblamiento y las características de la distintas adaptaciones a los ecosistemas de los seres humanos de tal antigüedad. Además de ser único por sus características y antigüedad los restos han sido analizados con diversas metodologías que nos han permitido identificar cuál era su dieta, dónde consumía agua, por dónde se movía , qué actividades realizaba y cuáles fueron algunas de las afecciones que tuvo en términos de enfermedades durante su vida. Este nivel de completitud en cuanto a la información solo se puede lograr cuando uno cuenta con porciones grandes de los esqueletos. Adicionalmente, los análisis genéticos que se han desarrollado permiten confirmar que es el individuo más cercanamente emparentado con sus parientes de 900 años más antiguos que se han registrado en Norteamérica», menciona Méndez.

«Respecto a la dieta, los análisis de Nitrógeno 15 permiten establecer que el individuo consumía sus proteínas a partir de recursos del mar. Probablemente se alimentaba de una combinación de moluscos pescados y en algún nivel lobos marinos. Esto lo sabemos porque además los sitios arqueológicos de edad contemporánea nos permiten caracterizar cuáles son los principales restos de subsistencia de la época», agrega.

Asimismo, este hallazgo fue particularmente valioso porque, a diferencia de otros esqueletos tempranos de Sudamérica, fue recuperado en un contexto controlado y con rigurosidad científica desde el inicio. Esto significa que su ubicación, asociación con el conchal y los detalles de la excavación quedaron documentados en cada etapa, lo que evita dudas posteriores sobre su autenticidad o procedencia. Varios laboratorios internacionales, mediante análisis de Carbono 14, confirmaron su antigüedad, reforzando su relevancia como un punto de referencia sólido en la discusión sobre el poblamiento temprano del continente.

«La metodología utilizada para fichar estos restos es la del Carbono 14. Utilizamos una técnica que se llama ams que permite procesar muestras más pequeñas y, por tanto, mucho más precisas. Se realizaron distintos análisis sobre distintas partes del cuerpo pero sin duda los más importantes son los desarrollados en el hueso petroso. Es una porción pequeña del cráneo muy dura y, por lo tanto, muy resistente, que ha permitido guardar no solo los datos de ADN antiguo sino también ha permitido obtener Las edades radiocarbónicas más confiables de este individuo. Si bien en algún momento pensamos que el individuo era un poco más joven, ahora sabemos que es tan antiguo como 12.000 años», afirma Méndez.

«Los huesos aportan mucho conocimiento con respecto a su vida. Los trabajos realizados por Eugenio Aspillaga permitieron identificar una serie de patologías propias de la vida de cazadores recolectores, que tiene una existencia bastante rigurosa dada las actividades que realizan en la adquisición de moluscos en el intermarial rocoso y las actividades de buceo. El individuo tenía 45 años al momento de muerte, lo que para los estándares de aquella época era alguien que tuvo una larga vida», agrega.

De esta manera, el impacto científico fue inmediato: el Hombre de Los Vilos demostró que los primeros habitantes de la costa chilena no solo eran cazadores terrestres, sino también expertos en explotar los recursos marinos. Esto reveló la existencia de un modo de vida altamente adaptado al litoral, ampliando la mirada sobre cómo y por dónde se expandieron los grupos humanos en América del Sur tras el fin de la última glaciación.

«Para mí la mayor importancia de este hallazgo corresponde al parentesco genético que tiene este individuo con su antecesor más cercano que corresponde al niño de Anzick en Montana, Estados Unidos. Este niño tenía una adaptación a las praderas norteamericanas y una dieta claramente orientada a la casa de megafauna del interior. Este Niño pertenecía al famoso complejo clovis de las praderas. Los trabajos publicados el año pasado confirman que este niño y la comunidad de dónde provenía eran cazadores altamente especializados de fauna terrestre. 900 años después, y varios miles de kilómetros más al sur, su pariente más cercano es el Hombre de Los Vilos, que ya muestra una economía costera marítima viviendo en la costa y consumiendo todos los recursos de este ambiente», comenta Méndez.

«La implicancia de esto es que en 900 años, y en una trayectoria de muchos kilómetros, se desarrolló este cambio notable, que implica que los primeros descendientes en Chile provienen directamente del complejo Clovis y no apoyan la idea que son más antiguos que esto. Largamente se pensó que la adaptación costera era la más antigua, y que incluso la vía de ingreso al continente norteamericano fue por vía marítima. El hecho de que el Hombre de Los Vilos descienda de los cazadores terrestres Clovis apunta a un escenario diferente», agrega.

Además, la forma en que fue enterrado aporta pistas sobre aspectos culturales. La posición fetal y la cobertura de arena y conchas sugieren que no fue un simple abandono, sino un acto intencional, posiblemente un rito funerario temprano. Esto abre preguntas fascinantes, tales como: ¿qué significados tenía la muerte para estas comunidades? ¿Cómo concebían la relación entre la vida, la naturaleza y el mar que les daba sustento?

«Los entierros de grupos humanos pequeños y móviles generalmente no están asociados a ajuares funerarios muy destacados o abundantes. Este individuo no tenía ninguna ajuar inmediatamente dispuesto junto a él, pero a unos metros de distancia encontramos una punta de lanza que tenía un característico aserrado en sus lados que nos sugiere que probablemente estuvo vinculada originalmente al entierro y que con el paso de los procesos de formación se desplazó lateralmente, como ocurre muchas veces en los sitios arqueológicos. Igualmente, otra pieza más robusta con talla por ambas caras fue encontrada en similar posición y nos sugiere que ambas pudieron haber sido parte de los materiales asociados al entierro. Además, la posición del individuo que estaba flectado nos sugiere que probablemente el cuerpo pudo haber estado con alguna estera o amarra como se ha visto en otros casos donde la preservación sí ha podido hacer que este tipo de materiales sobreviva. En el caso de Los Rieles esto es meramente una especulación porque no sobrevivió material orgánico de esa antigüedad», profundiza Méndez.

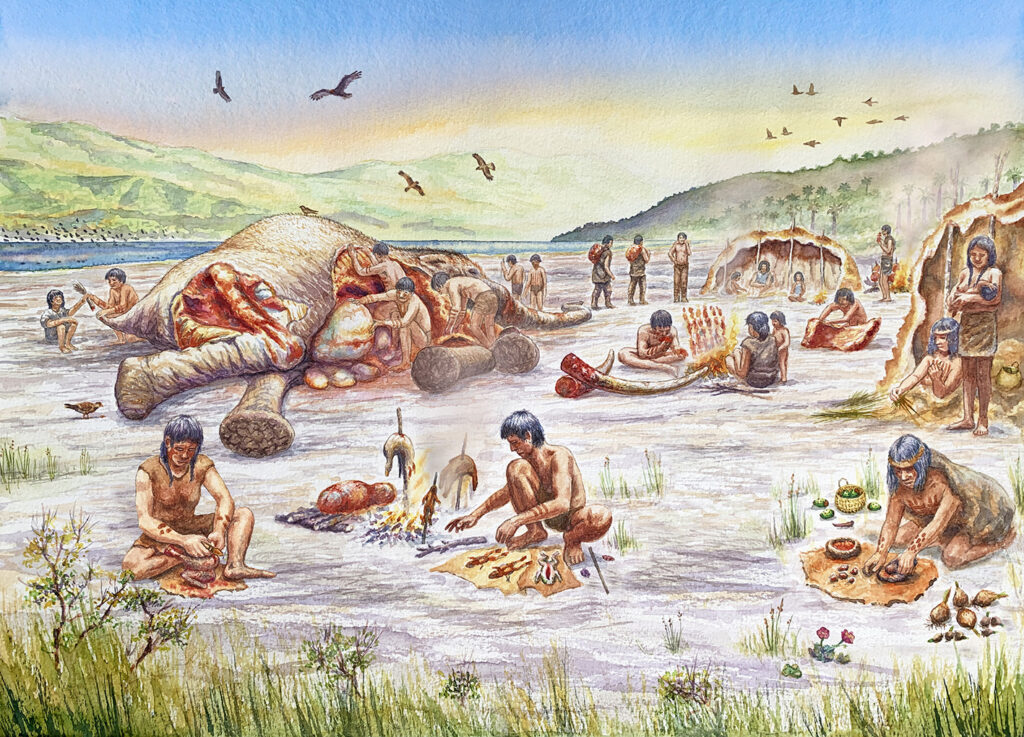

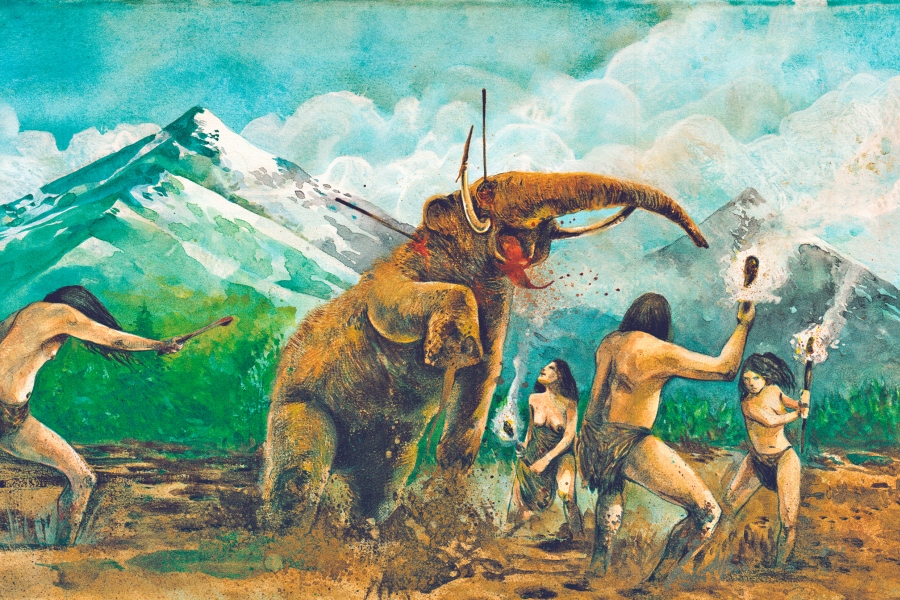

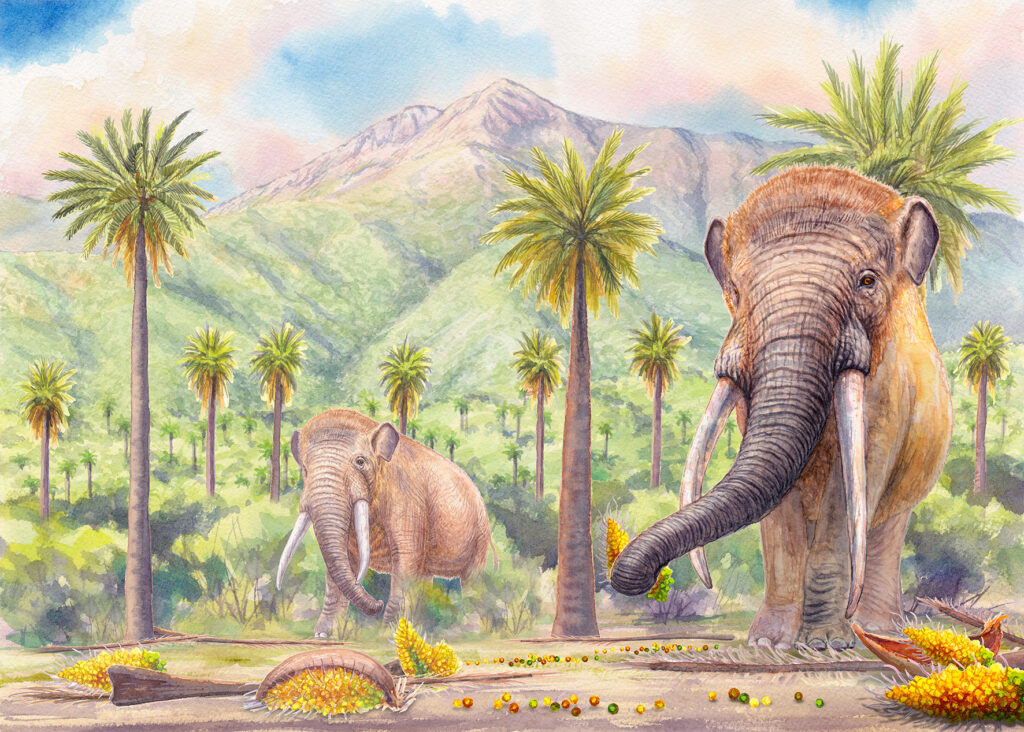

El contexto arqueológico del primer sudamericano. Créditos: Mauricio Álvarez (@mauricio_alvarez_art).

El contexto arqueológico del primer sudamericano. Créditos: Mauricio Álvarez (@mauricio_alvarez_art).

«Las comunidades de dónde provenían este individuo fueron grupos de pescadores cazadores y recolectores, que se movían a lo largo de la costa activamente en las bahías más productivas de la zona de Los Vilos. Probablemente, entre la desembocadura del Río Choapa e incluso hasta la zona de Pichidangui, donde hemos podido identificar sitios con similares características. Estas poblaciones eran muy móviles, vivían de los productos marinos. Testimonio de estas ocupaciones son los conchales que corresponden a remanentes muy visibles de los basurales antiguos que estaban alrededor de los campamentos», agrega.

Actualmente, los restos del Hombre de Los Vilos se encuentran bajo resguardo en la Universidad de Chile. Sin embargo, su historia ha trascendido las fronteras académicas. Para la comunidad de la zona, este es un hallazgo que simboliza identidad y orgullo local. De ahí el interés en levantar un museo que permita exhibir réplicas y difundir el conocimiento sobre este individuo que, desde hace más de once milenios, guarda secretos sobre los orígenes de la humanidad en la región.

Los Vilos, territorio de primeros pobladores

El hallazgo del Hombre de Los Vilos es parte de una red de evidencias que hacen de esta comuna un verdadero laboratorio natural para comprender los inicios de la ocupación humana en Sudamérica. Desde principios del siglo XX, investigadores han identificado en la zona una concentración excepcional de sitios arqueológicos y paleontológicos que combinan vestigios de fauna extinta con restos culturales de los primeros grupos humanos.

«La zona de Los Vilos es destacable a nivel de arqueología regional y sudamericano, en tanto es uno de los pocos lugares que tiene un registro semi continuo a lo largo de toda su ocupación. No son muchos los lugares que tienen esta característica y en esta zona especialmente se ha logrado conocer la trayectoria de la ocupación humana desde hace 13.000 años atrás hasta la actualidad. Es decir, hay ocupaciones hasta 1000 años más antiguas que el Hombre de Los Vilos. Este carácter no solo es propio del registro arqueológico, sino que tiene que ver con el tipo de investigación intensiva que se ha desarrollado en un programa que viene sin interrupciones desde los primeros años de la década del 90. El hecho que se investigue con tal intensidad una zona, hace que se pueda conocer con detalle las características de sus ocupaciones y levantar datos excepcionales como este hallazgo», indica Méndez.

Es así como uno de los sectores más emblemáticos es Quereo, donde se han encontrado fósiles de mastodontes, caballos americanos, milodones y paleolamas, animales que formaban parte de la megafauna del Pleistoceno final. En este lugar se ha debatido durante décadas si los restos humanos y las herramientas líticas halladas junto a huesos de grandes herbívoros corresponden a evidencias de caza o si su asociación es producto de procesos naturales. Aunque las interpretaciones difieren, lo cierto es que Quereo ha permitido abrir preguntas fundamentales sobre la interacción entre los primeros pobladores y la fauna hoy extinta.

«Se encontraron otras tumbas, que son más tardías. El sitio donde fue encontrado este esqueleto fue ocupado por mucho tiempo, por muchos miles de años. Lo que permite decir que esa colina, ese lugar cerca de la quebrada de Quereo, tenía una cierta relevancia para la ocupación humana durante miles de años. Los esqueletos más tardíos tienen fechas de entre 5.000 y 4.000 y algo. Entonces, son muestra, digamos, de una cierta sistematicidad, cierta recurrencia en el ocupar ese lugar como sitio de funeraria. Y como todo cementerio reutilizado, tiene movimiento de tierra, de suelo, digamos, que de alguna manera perturba los enterratorios originales», menciona Aspillaga.

«La costa de Los Vilos, como buena parte de la costa pacífica, es una costa con muchos recursos, tanto terrestres como marítimos. Y si tú ves los antecedentes de la arqueología sudamericana, el desarrollo de grandes sociedades humanas en torno a la costa, Perú, Ecuador, Colombia, es muy grande. En el caso de la quebrada de Quereo, como un espacio de caza, de sacrificio de animales, tanto de fauna extinta como potencialmente fauna más tardía, ha sido un lugar atractivo para el ser humano. En un lado estaba este recurso de fauna terrestre, es probable que ahí haya habido una zona más húmeda, una especie de bosque pequeño de vegetación esclerófita, que ayudara a hacer más atractivo el lugar. Y la cercanía relativa al mar, como fuente de recursos, hacían esa zona muy atractiva», agrega.

Del mismo modo, a pocos kilómetros se ubican sitios como la Quebrada Santa Julia y Tilama, donde las excavaciones han documentado ocupaciones humanas de más de 13 mil años de antigüedad. Allí se han encontrado herramientas de piedra tallada, fogones y evidencias de movilidad entre el interior y la costa. Estos registros demuestran que las comunidades del periodo no vivían de manera aislada, sino que desarrollaban estrategias de adaptación a distintos entornos, combinando la caza de animales terrestres con el aprovechamiento de recursos marinos.

La riqueza arqueológica de Los Vilos, además, tiene un valor estratégico para la investigación internacional. Mientras en otros sectores del continente los hallazgos tempranos han sido esporádicos o carecen de documentación completa, aquí existe un conjunto de sitios que abarcan desde los primeros asentamientos humanos hasta los cambios en el paisaje y la fauna tras el fin de la última glaciación. Esto convierte a la comuna en un punto clave para reconstruir cómo los seres humanos se expandieron y adaptaron en la transición del Pleistoceno al Holoceno.

Hoy en día, el desafío va más allá de seguir excavando. Se trata también de cómo proteger y socializar este patrimonio. La propuesta de crear un museo local en Los Vilos no solo busca exhibir réplicas del Hombre de Los Vilos, sino también poner en valor la historia de los sitios arqueológicos de la zona, conectando a la comunidad con su pasado. Para científicos y habitantes, este proyecto representa la posibilidad de transformar a la comuna en un referente de divulgación, donde ciencia, identidad y turismo cultural se unan en torno a una misma pregunta: ¿cómo vivían y pensaban los primeros pobladores de este territorio costero?

«En nuestro país, desafortunadamente, los desarrollos urbanos han borrado una parte significativa de huellas de ocupación humana. Yo recuerdo que en una parte de mi juventud iba a veranear a Maitencillo, donde hoy día eso está cubierto de edificios, de condominios y todo eso. Casi todas las dunas fósiles o los acantilados cercanos, hacia Horcón, arriba, existían huellas clarísimas de ocupación humana. Es decir, conchales, se encontraban puntas de proyectil, y una serie de cosas. Todas esas cosas han ido desapareciendo. Entonces, en el caso de Los Vilos, hay zonas donde la densidad humana, ocupación humana, todavía permite que estos restos sean estudiados, para no perder esa evidencia, que es bastante más importante de lo que la gente suele presumir», comenta Aspillaga.

«La gente cree que la arqueología se hace solamente por una especie de curiosidad sobre la historia, pero el estudio de los restos humanos, y de los sitios arqueológicos, cada vez está entregando más información relevante para la humanidad actual. Que va desde recursos ambientales, cómo fue el ambiente, cómo se fue modificando, qué consecuencias tuvo eso para los seres humanos; hasta la evolución de los cuadros de salud de las personas, cómo evolucionaron, no solo sobre los individuos, esos cuadros de salud, sino que cómo evolucionaron parásitos y agentes microbianos. Son cosas muy relevantes de conocer, y también cómo evolucionaron algunos aspectos de nuestra genética», agrega.

Un museo para mirar el pasado y proyectar el futuro

Tras más de una década desde el hallazgo, el Hombre de Los Vilos sigue generando interés en la comunidad científica, así como en la propia ciudadanía de la comuna. El municipio, en conjunto con la Universidad de Chile y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ha comenzado a impulsar la idea de un museo local que permita resguardar, exhibir y difundir este legado.

El proyecto contempla la creación de una muestra permanente donde se expongan réplicas del esqueleto y materiales asociados al contexto arqueológico de la zona. La idea es que el museo no sea solo un espacio de contemplación, sino también de educación y participación comunitaria, con actividades dirigidas a escuelas, talleres de divulgación y visitas guiadas que acerquen la ciencia a los habitantes.

Para Los Vilos, esta iniciativa representa una oportunidad de fortalecer su identidad local y de posicionarse en el mapa cultural y turístico del país. El Hombre de Los Vilos no es visto únicamente como un vestigio arqueológico, sino como un símbolo de arraigo y memoria que puede contribuir al desarrollo de la comuna.

El desafío actual está en equilibrar la investigación científica con la puesta en valor del patrimonio. Mientras los restos originales continúan bajo resguardo en la Universidad de Chile, la exhibición de réplicas busca garantizar su conservación y, al mismo tiempo, permitir que la comunidad se reconozca en esta historia milenaria. De esta forma, el futuro museo aspira a convertirse en un punto de encuentro entre pasado y presente, donde la ciencia, la cultura y la ciudadanía dialoguen en torno a una herencia que ha esperado más de once mil años para ser compartida.

«Me parece que lo más importante en albergar una sala de exposición en Los Vilos es que te pueda presentar a la comunidad los resultados de la investigación de este sitio y de otros. Existen sitios más antiguos, con registros igual de importantes, que deben ser valorados de la misma forma y no reciben la misma atención. Me parece que centrar solo en un hallazgo es reduccionista y simplista. De hecho, el sitio de Los Rieles tiene varios individuos más y todos nos dicen una información muy importante del pasado de la región. ¿Sabías que existe también una mujer de Los Vilos? Pero nadie pregunta por ella y no parece interesar. Solo si entendemos las trayectorias de ocupación humana del espacio completamente, y la riqueza de su registro arqueológico, entenderemos la historia de forma holística, comprendiendo que los procesos son más complejos y no simplemente titulares de hallazgos excepcionales», asegura Méndez.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos