-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años

20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves

20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile

20 de febrero, 2026

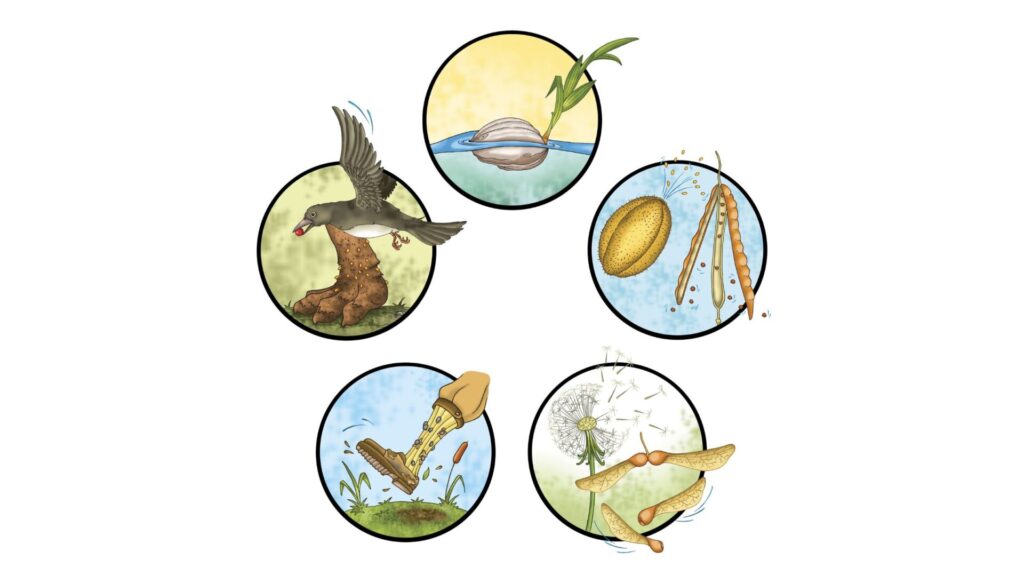

Pueden viajar de un continente a otro: Explorando las diferentes formas en que se dispersan las semillas

La dispersión de semillas es un proceso sumamente diverso y complejo, que juega un papel fundamental en la supervivencia y expansión de las plantas. A través de mecanismos como el viento, los animales, el agua y la gravedad, las plantas han logrado colonizar nuevos territorios y adaptarse a una amplia variedad de condiciones ambientales. Este fenómeno no solo favorece la dispersión geográfica de las especies, sino que también contribuye a la biodiversidad y la estructura ecológica de los ecosistemas. En última instancia, la dispersión de semillas es una de las estrategias más sorprendentes y esenciales en el ciclo de vida de las plantas, y un componente clave en la conservación de la vida vegetal en la Tierra.

La dispersión de las semillas es un proceso fundamental en el ciclo de vida de las plantas, desempeñando un papel crucial en su distribución y abundancia. A través de mecanismos diversos, las semillas se alejan de la planta madre, lo que les permite colonizar nuevos hábitats y aumentar sus probabilidades de supervivencia, al reducir la competencia por recursos y el riesgo de depredación.

Este proceso se lleva a cabo mediante diferentes agentes naturales, como el viento, el agua y los animales. Algunas semillas tienen estructuras especializadas que les permiten volar o ser transportadas por flotación, mientras que otras dependen de diferentes seres vivos para ser dispersadas a través de la ingestión de frutos y la posterior eliminación de las semillas. Estas interacciones bióticas y abióticas no solo son esenciales para la diseminación de las semillas, sino que también permiten que las plantas establezcan nuevas poblaciones en lugares más adecuados para su germinación y crecimiento.

«La dispersión tiene que ver con mecanismos que llevan a que la semilla, desde donde se produce la planta madre, llegue lo más lejos posible, a otros lugares, y por distintos mecanismos o vectores. Puede ser a través de animales, por el viento, el agua, etcétera. También hay plantas que tienen solo semillas y otras que tienen frutos y semillas. A veces lo que se dispersa es la semilla y en otras ocasiones lo que se dispersa es el fruto. Esa una distinción que hay que tener en cuenta», señala Cristian Atala, doctor en Ciencias Biológicas, área Botánica, profesor del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

«Hay varias cosas que explican un poco cuál es el éxito de poder dispersar. Una, en el fondo, es colonizar ambientes nuevos. También, cuando se dispersa la semilla, por ejemplo, la planta madre generalmente tiene los bichos que se comen a esa especie, o están ahí cerca, las plagas, las pestes. Entonces, cuando yo me voy lejos, en el fondo evito que los mismos herbívoros, los mismos bichos, me coman. Y, aparte de eso, al dispersar la semilla se evita la competencia con la propia madre. Imaginemos que es un árbol, si las semillas caen ahí mismo, van a quedar sombreadas por el árbol madre, lo que no tiene mucho sentido para el éxito de la especie, mejor que vayan a otro lado, que acaben en otro lado, y no compitan por los recursos con la misma madre», agrega.

Asimismo, este proceso no solo ofrece beneficios a nivel individual para la planta, sino que también favorece la biodiversidad genética al evitar la “consanguinidad”, lo que puede resultar en una mayor resiliencia frente a enfermedades o cambios en el entorno. Sin embargo, a pesar de los beneficios, la dispersión de semillas no está exenta de costos y riesgos. Uno de los principales costos es la energía que se invierte en la dispersión, ya sea a través de mecanismos estructurales que permiten el transporte o mediante la intervención de animales. Además, las semillas enfrentan el riesgo de no encontrar un entorno adecuado para su establecimiento, o de ser sometidas a condiciones extremas, como la falta de agua o nutrientes. Este proceso también consume tiempo y recursos, que podrían haberse utilizado en el crecimiento o la reproducción de la planta, lo que añade otra capa de costo para la especie.

Por otro lado, este mecanismo también tiene implicaciones importantes en el contexto ecológico y evolutivo. Las poblaciones de plantas no están distribuidas de manera uniforme, sino que exhiben patrones de dispersión heterogéneos, que crean lo que se conoce como “sombra de semillas”, un fenómeno donde la mayor concentración de semillas se encuentra cerca de la planta madre. Igualmente, la dispersión juega un papel clave en la adaptación de las plantas a cambios en su entorno. En un mundo afectado por el cambio climático, la capacidad de las especies para dispersarse y adaptarse a nuevas condiciones es vital para su supervivencia. En este sentido, algunas especies responden al cambio climático desplazándose hacia nuevos hábitats, una estrategia que puede ser más eficaz que la adaptación a través de la evolución, especialmente en especies con ciclos de vida largos y adaptaciones lentas.

«Las especies hoy en día están refugiadas en ciertos espacios específicos, llamados parques nacionales, santuarios de la naturaleza, y eso implica que las poblaciones tienen menos diversidad, y que, cuando llegue una perturbación, sean más propensas a morir. Hemos visto en múltiples ocasiones, en el hemisferio norte, por ejemplo, que son bosques menos diversos, donde dominan solo un par de especies, que le llega una peste y empiezan a morir masivamente. Si yo no tengo una suficiente cantidad de individuos, producto de que mi dispersión estuvo limitada a un espacio muy específico, entonces voy a tener menor diversidad genética y, por tanto, me va a afectar más cada uno de los impactos que tengan los efectos antrópicos. Entonces, en definitiva, desde el punto de vista de la dispersión, los cambios de uso de suelo, la pérdida de hábitat, no hace más que reducir la capacidad de las especies por reproducirse», explica Matías Guerrero Gatica, Dr. en Territorio, Espacio y Sociedad, de la Universidad de Chile, e Investigador en Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB Chile)

«El cambio climático está desafiando todas las especies, incluidas las plantas. Están cambiando los ecosistemas. Si lo vemos, por ejemplo, en Chile central, un ecosistema que está recibiendo menor cantidad de lluvia va a explicar que si antes el 1% de mis semillas tenían éxito, ahora solo lo tendrán el 0.5%. Por tanto, los bosques van a estar más vulnerables, las especies que emerjan van a estar más sensibles y, cuando lleguen los impactos, ya sea incendios forestales, cambio uso de suelo para uso agrícola, u otro uso, entonces, en definitiva, las especies no van a poder resistir esos cambios. La semilla requiere de energía para la planta, le gasta energía de alguna forma, y si no puede sobrevivir, menos va a tener energía para producir semillas», agrega.

De la misma manera, existen barreras naturales y humanas que pueden limitar la dispersión de las semillas. Las barreras naturales, como montañas o ríos, restringen el movimiento de las semillas entre áreas geográficas, mientras que la actividad humana, como la urbanización y la fragmentación de hábitats, ha creado nuevas limitaciones.

«Nosotros, cuando intervenimos el paisaje natural, uno de los fenómenos que pasa es la fragmentación del paisaje. Entonces, antes teníamos un bosque continuo, ese bosque continuo permitía que los animales, las aves, los ratones, y las plantas mantuvieran una coherencia ecológica. Pero, cuando nosotros intervenimos el paisaje, ponemos en cultivo de paltos, por ejemplo, después un mall, una bencinera, generamos un ambiente que es más como parche. Es decir, hay por allá un pedacito de bosque, después nada, y luego otro pedacito chico. Entonces, se pierde la conectividad, y eso afecta también a la dispersión. Por ejemplo, uno de los dispersores del quintral es el monito de monte, el que, evidentemente, no va a cruzar una carretera, ni va a cruzar un condominio, por lo que si el parche es chiquitito, se va a quedar ahí mismo. Se limita la dispersión», comenta Atala.

Por otro lado, las actividades humanas también pueden ampliar el rango de dispersión de ciertas especies, como cuando los humanos transportan plantas o animales a través de barcos, lo que a veces resulta en la propagación de especies invasoras. Este fenómeno, aunque puede tener efectos positivos en algunos casos, también puede alterar el equilibrio ecológico de las áreas afectadas.

«Nosotros, los humanos, también somos vectores de dispersión de semillas. De hecho, hay evidencia reciente que indica que el algarrobo, el espino, el tamarugo, y el pimiento boliviano, que son plantas consideradas como nativas, en realidad fueron movidas por los pueblos prehispánicos desde Argentina, desde lugares de Bolivia, Perú. Fueron transportadas porque tenían uso etnobotánico, usaban los frutos, se los comían. El espino lo usaban, las semillas, para hacer como un café. Esto ha pasado en todas partes. Asimismo, como dispersores de semillas, también hemos provocado lo que se llaman invasiones biológicas, que es la dispersión de plantas a otros lugares que, naturalmente, no podrían llegar, y que se han naturalizado, se han empezado a reproducir, y terminan generando efectos negativos ecológicos y económicos. Esto ocurre a veces de forma intencional, y a veces de forma no intencional, generando estos movimientos de especies que, en los últimos 200 años, se ha disparado a nivel global por el transporte aéreo y marítimo, generando estos problemas de invasiones biológicas», afirma Atala.

Pese a lo anterior, a través de los diversos mecanismos que existen en la naturaleza, las semillas pueden sortear estas limitaciones de su entorno, escapar de la competencia y aumentar la diversidad genética de las poblaciones.

Tipos de dispersión de semillas

Dispersión por viento

Una de las formas más comunes de dispersión es el transporte de semillas a través del viento, un proceso denominado anemocoria. Las semillas que dependen de este mecanismo suelen ser pequeñas, ligeras y estar diseñadas para aprovechar las corrientes de aire. Muchas presentan adaptaciones como alas, pelos o estructuras tipo «paracaídas», que les permiten viajar grandes distancias.

Este tipo de dispersión es eficiente en hábitats abiertos y en áreas con pocos obstáculos, como los campos y las zonas de sabana. Plantas como el fresno, el arce o algunos tipos de pinos utilizan este método para propagar sus semillas. Si bien el viento es un medio de dispersión muy eficaz, también está condicionado por la velocidad y dirección de los vientos, por lo que no todas las semillas logran llegar tan lejos.

«Hay algunas especies que, cuando el fruto madura, se abre y las semillas tienen como alitas, por lo que estas se dispersan por el viento. Por ejemplo, las semillas de pino tienen como una alita, y vuelan, recorren grandes distancias por el viento», puntualiza Atala.

«Los mecanismos principales tienen que ver con elementos físicos, podríamos decir bióticos y abióticos. Generalmente, uno tiende a ver síndromes, que se le llaman a estos fenómenos de dispersión, que tienen que ver con el viento. Muchas especies de angiospermas, también con flor, ocupan este mecanismo. Podemos ver, por ejemplo, el coigüe, que se dispersa por viento, el romerillo, las Baccharis también. Algunas especies que son de las familias de las compuestas, se dispersan por viento», señala Guerrero por su parte.

Dispersión por animales

Los animales desempeñan un papel fundamental en la dispersión de semillas a través del fenómeno conocido como zooocoria. Este mecanismo se basa en las interacciones entre las semillas y los animales que las transportan, ya sea de manera externa o interna.

«Una de las novedades evolutivas que ocurrieron en los ecosistemas, tiene que ver con esta colaboración que ocurre de las angiospermas, las plantas con flor y fruto, con otro animal. Eso de por sí es algo súper novedoso, que ocurre y que tiene total y absoluto éxito, porque, posterior a la última extinción masiva que hubo, aparte de la que nosotros estamos viviendo ahora por efecto antrópico, hay un vacío en los nichos ecológicos, digamos de todos los ecosistemas, y ahí las plantas con flores aprovechan esa oportunidad y empiezan a explotar, tanto en cantidad de especies como en número de individuos por especie», profundiza Guerrero.

En este sentido, existen varias formas de dispersión por animales:

Ectozoocoria

En este caso, las semillas se adhieren al pelaje de los animales gracias a estructuras como ganchos o espinas. A medida que se desplazan, las semillas son transportadas a nuevas ubicaciones, a menudo alejándose de la planta madre. Este tipo de dispersión es común en plantas con semillas que tienen características pegajosas o espinosas, como los cardos.

«Tenemos los mecanismos propios de colaboración a través de los animales, ya sea con insectos, a través de polinización, o a través de dispersión producto de que las semillas generan mecanismos para poder engancharse. Por ejemplo, el pelaje de ciertos animales suele servir de transporte, como cuando se hace una cabalgata en la cordillera, que es súper común que los caballos anden llenos de estos pinchos. Simplemente, no es más que el éxito de dispersión de esa morfología de fruto que tienen algunas especies, y que permite que se puedan mover por kilómetros. O sea, esa semilla, si fuera por viento, sería imposible que se pudiera mover más de 1 metro quizás, pero enganchándose a los animales puede dispersarse mucho más, y obviamente eso implica conquistar otros territorios y expandir su ámbito de distribución. Lo cual genera posteriormente, en cientos de miles de años, probablemente otras especies, porque las condiciones cambian, las poblaciones se dividen y de alguna forma vamos diversificando la vida», ahonda Guerrero.

Endozoocoria

En este tipo de dispersión, los animales ingieren las semillas, generalmente al consumir frutas u otros productos vegetales. Después, las semillas son excretadas en nuevas ubicaciones, a menudo a distancias significativas de la planta original. Este mecanismo es común en plantas tropicales que producen frutos que son atractivos para aves, murciélagos o mamíferos frugívoros. Las semillas que siguen este proceso están a menudo protegidas por una capa carnosa que les permite sobrevivir al paso por el tracto digestivo de los animales, y una vez excretadas, pueden germinar en un entorno diferente al de la planta madre.

«Existen distintos linajes de plantas que han optado por distintas opciones, digamos. Todos los linajes que son dispersados por animales, usualmente desarrollaron frutos carnosos, frutas comestibles. Todos hemos visto alguna vez pajaritos picoteando frutos. Entonces, los animales se comen los frutos, se tragan las semillas y después en las deposiciones viene la semilla íntegra, no se degrada. Lo que se digiere es la pura parte comestible del fruto y la semilla después la eliminan por la caquita, y eso dispersa la semilla lejos. También hay mamíferos que lo hacen, como, por ejemplo, el monito del monte y nosotros mismos. Del mismo modo, hay animales que escupen la semilla y la tiran lejos», cuenta Atala.

Mirmecoria

En este caso, las semillas son dispersadas por las hormigas. Muchas semillas tienen estructuras nutritivas, como el elaiosoma, que atraen a las hormigas. Estas, al recolectar las semillas, las transportan a sus nidos, donde las almacenan y, en ocasiones, las desechan en áreas protegidas y húmedas, lo que favorece su germinación. Este tipo de dispersión es muy eficiente en bosques y áreas con una fuerte presencia de hormigas.

Ornitocoria y mamiferocoria

En la orinitocoria, las aves transportan semillas tanto de manera externa (pegadas a sus plumas) como interna (cuando ingieren frutos). Este tipo de dispersión es esencial para muchas especies de plantas frutales y arbustivas. Las aves, al moverse a través de grandes distancias, transportan las semillas a nuevos territorios. De manera similar, en la mamiferocoria, mamíferos como murciélagos, primates o ciervos transportan semillas que ingieren o que se adhieren a su pelaje, asegurando su dispersión a lugares alejados.

«Toda la línea de plantas que son dispersadas principalmente por aves, por ejemplo, tienen un fruto más pequeño, por lo que también hay una selección para el tamaño de la semilla. O sea, por ejemplo, una palta nunca la va a dispersar un pájaro, porque es muy grande, por lo que claramente ese fruto está “diseñado” para que lo disperse un mamífero grande, como un mono», comenta Atala.

«Generalmente, son pepas duras, semillas duras, porque si fueran blandas, los pájaros las mascarían, las romperían. Por lo mismo, usualmente tienen una cascarita que es bien dura y que, de hecho, requiere pasar por el tracto digestivo de algún animal. Los ácidos del estómago logran que la cascarita de la semilla se vuelva más delgada, para que recién ahí pueda germinar. Entonces, también las plantas tienen estos mecanismos evolutivos para evitar que la semilla germine cuando todavía no ha sido dispersada», añade.

Dispersión por agua

La dispersión por agua, conocida como hidrocoria, es un mecanismo clave en ecosistemas acuáticos, como los manglares y las islas oceánicas. Este tipo de dispersión permite que las semillas viajen largas distancias a través de ríos, lagos o el mar.

Las semillas adaptadas a este proceso suelen ser ligeras, flotantes y resistentes al agua, lo que les permite ser transportadas por corrientes acuáticas. Plantas como el cocotero y otras especies costeras se valen de este mecanismo para colonizar nuevas áreas. La capacidad de las semillas para flotar les permite viajar grandes distancias, cruzando océanos y alcanzando islas distantes, lo que favorece la expansión geográfica de las especies vegetales.

«Hay algunas plantas que contienen semillas que se dispersan por el agua. Por ejemplo, tal como se ve en las películas en las que aparecen estas islas donde hay palmeras en la orilla, en la arena. Esto pasa porque los cocos, que son frutos, tienen una parte carnosa, pero por adentro tienen un cuesco que alberga la semilla, y flotan. Entonces, se dispersa el fruto por el agua, hasta que llega a otra isla, se entierra en la arena, y sale otra palmera», asegura Atala.

Dispersión por gravedad

La dispersión por gravedad, o barocoria, es un mecanismo relativamente simple pero efectivo, que implica la caída de las semillas debido a la acción de la gravedad. Muchas especies de plantas, como los cipreses o los robles, utilizan este proceso para dispersar sus semillas cuando los frutos se abren y las semillas caen al suelo.

Aunque este tipo de dispersión tiene un alcance limitado en comparación con los métodos anteriores, en ciertos hábitats, como áreas de pendiente o terrenos inclinados, las semillas pueden rodar o desplazarse hacia nuevas ubicaciones. La dispersión por gravedad es común en ambientes donde no es necesario un transporte activo de las semillas, y donde las condiciones del suelo son favorables para la germinación.

Del mismo modo, existen semillas que se dispersan a través de propulsión. La dispersión balística de semillas es un mecanismo fascinante que algunas plantas utilizan para propagar sus semillas mediante un proceso explosivo que las impulsa a cierta distancia de la planta madre. Este fenómeno ocurre cuando la planta almacena energía en sus estructuras y, al madurar las semillas, libera esa energía acumulada, lo que provoca una expulsión repentina que lanza las semillas al exterior.

«Hay algunas especies que tienen este fenómeno de biobalística, que en el fondo las semillas se dispersan por una explosión del fruto. Por ejemplo, el colliguay, que es una planta nativa de Chile, un arbusto súper común en la zona central, tiene una cápsula de tres partes. Se junta presión adentro de esta cápsula y, cuando es verano, explotan, arrojando las semillas muy lejos. Es más, uno puede escuchar incluso el “pop” que hacen cuando revientan. Yo les he traído a mis hijos acá, y los pongo en la ventana para que se sequen, se calienten bien y, cuando revientan, suena muy fuerte y saltan las semillas. Es realmente impresionante, porque uno pensaría que se quedan ahí mismo nada más, pero saltan como unos 5 o 6 metros, por lo menos, de distancia. Hay otras plantas que tienen unos frutos que, cuando están bien maduros, y si tú los tocas, saltan también y se revientan», explica Atala.

La distribución de las plantas: teorías y factores evolutivos

La dispersión de semillas no solo asegura la supervivencia de las especies a nivel local, sino que también tiene un impacto importante en la distribución geográfica de las plantas. En este sentido, la distribución de las angiospermas, también conocidas como plantas con flores, es un tema complejo que está vinculado a su evolución y a los cambios geográficos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra. Se sabe que el continente sudamericano se separó de África a mediados del Cretácico, un evento que influyó directamente en la evolución de las plantas. La mayoría de las familias de angiospermas se distribuyen de manera global, lo que sugiere que estas plantas ya se encontraban presentes antes de la separación definitiva de los continentes.

Las familias más cosmopolitas son las más grandes y diversificadas, mientras que las endémicas suelen ser más pequeñas y menos diversas, lo que apoya la idea de que la evolución de las angiospermas ocurrió antes de que los continentes se separaran. A pesar de esto, resulta difícil determinar, sin el análisis de fósiles, si la distribución actual de ciertos géneros transcontinentales es el resultado de su presencia en tiempos preexistentes a la separación de los continentes, o si más bien fue el efecto de una dispersión posterior a través de los océanos.

«Hay algunos tipos de dispersión de larga distancia, y hay dispersiones de corta distancia, depende del mecanismo. Entonces, por ejemplo, se sabe que las aves migratorias pueden ser vectores de dispersión a larga distancia, incluso a nivel intercontinental. Hay algunos ejemplos de restos que quedan pegados en el cuerpo, se trata de estos frutos que tienen como ganchitos, o semillas también que son como pinchuditas. Estos pueden, eventualmente, dispersarse en larga distancia. Ahí hay filtros que tienen que pasar para que la semilla realmente se establezca. Entonces, lo primero es que ocurra la dispersión. Eso es lo primero. Segundo, cuando llegó, ¿encontró condiciones para germinar o no? Y lo tercero, si encontró condiciones para germinar, ¿es capaz de sobrevivir? En caso de lograr sobrevivir, ¿es capaz de reproducirse y producir poblaciones autosustentadas?», plantea Atala.

«Chile es un caso bien especial, porque casi todas las especies son de aquí nomás, porque hay ciertas barreras biogeográficas que, en el fondo, limitan la dispersión, por ejemplo, la cordillera o el desierto. Pero también hay algunas otras especies que son compartidas con Argentina, Perú, Bolivia, o que llegan desde Brasil hasta acá. También hay filtros climáticos, porque claramente nosotros, por ejemplo, no tenemos muchas especies que sean tropicales, debido a que las condiciones climáticas no son compatibles», agrega.

Por lo mismo, existen diversas teorías que intentan explicar cómo se dieron estas distribuciones discontínuas, pantropicales y cosmopolitas. En general, todas coinciden en que hubo importantes cambios en la distribución de tierras y mares a lo largo del tiempo. Una de las hipótesis más populares sugiere que las angiospermas se originaron y evolucionaron en los trópicos, donde hoy se concentra la mayoría de los taxa. Durante el Eoceno, el clima era uniformemente tropical, lo que permitió que las angiospermas se dispersaran ampliamente. Esta teoría se respalda con fósiles de especies tropicales encontradas en regiones que hoy son frías o templadas.

Otra teoría plantea que las especies de plantas con distribución transoceánica y discontinua no provienen de un único origen común, sino que su similitud se debe a una evolución independiente en distintas regiones geográficas. Por otro lado, existe la idea de que algunos géneros con distribución discontinua eran originalmente pantropicales y hoy solo sobreviven como relictos en áreas específicas, lo que indica una reducción en su área de distribución debido a cambios climáticos o geográficos. En este caso, algunas especies podrían haber sido parte de una flora más extendida, pero su rango se ha limitado con el paso del tiempo.

La dispersión transoceánica es otra explicación viable para algunas plantas, aunque no todas las especies pueden dispersarse de esta manera. La teoría de los puentes intercontinentales, por otro lado, sugiere que existieron conexiones de tierra entre continentes que facilitaron el intercambio de flora entre Asia, Australasia y América tropical. Estos puentes habrían permitido que diversas especies se trasladaran entre continentes y que sus afinidades florísticas perduraran a lo largo del tiempo.

Finalmente, la teoría de la deriva continental, que es ampliamente aceptada, sostiene que la corteza terrestre está formada por placas que se han movido a lo largo de millones de años. Esto explica cómo los continentes se separaron de un supercontinente original, lo que permitió que las plantas se distribuyeran de manera independiente a medida que las masas de tierra se alejaban. A medida que los continentes se separaron, las especies de plantas también se adaptaron a sus nuevos entornos y comenzaron a diversificarse.

De cualquier forma, y dejando las teorías de lado, el proceso de dispersión de las semillas, ya sea por tierra o por océanos, depende en gran medida de las características de las semillas y de las condiciones ambientales. Si las semillas tienen lugares cercanos y seguros para germinar, suelen ser menos tolerantes a condiciones extremas y no viajan grandes distancias. Sin embargo, cuando los sitios adecuados para la germinación están más alejados de la planta madre, las semillas desarrollan una mayor tolerancia y pueden viajar mayores distancias.

Este fenómeno de dispersión a gran distancia es especialmente relevante para las especies con distribución discontinua, y se atribuye principalmente a los cambios climáticos del pasado y a la aparición de barreras geográficas. Para estudiar este fenómeno, las islas oceánicas, y en particular las de origen volcánico, juegan un papel importante debido a su aislamiento, su historia geológica conocida y su capacidad para ofrecer información sobre la dispersión de especies.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos