-

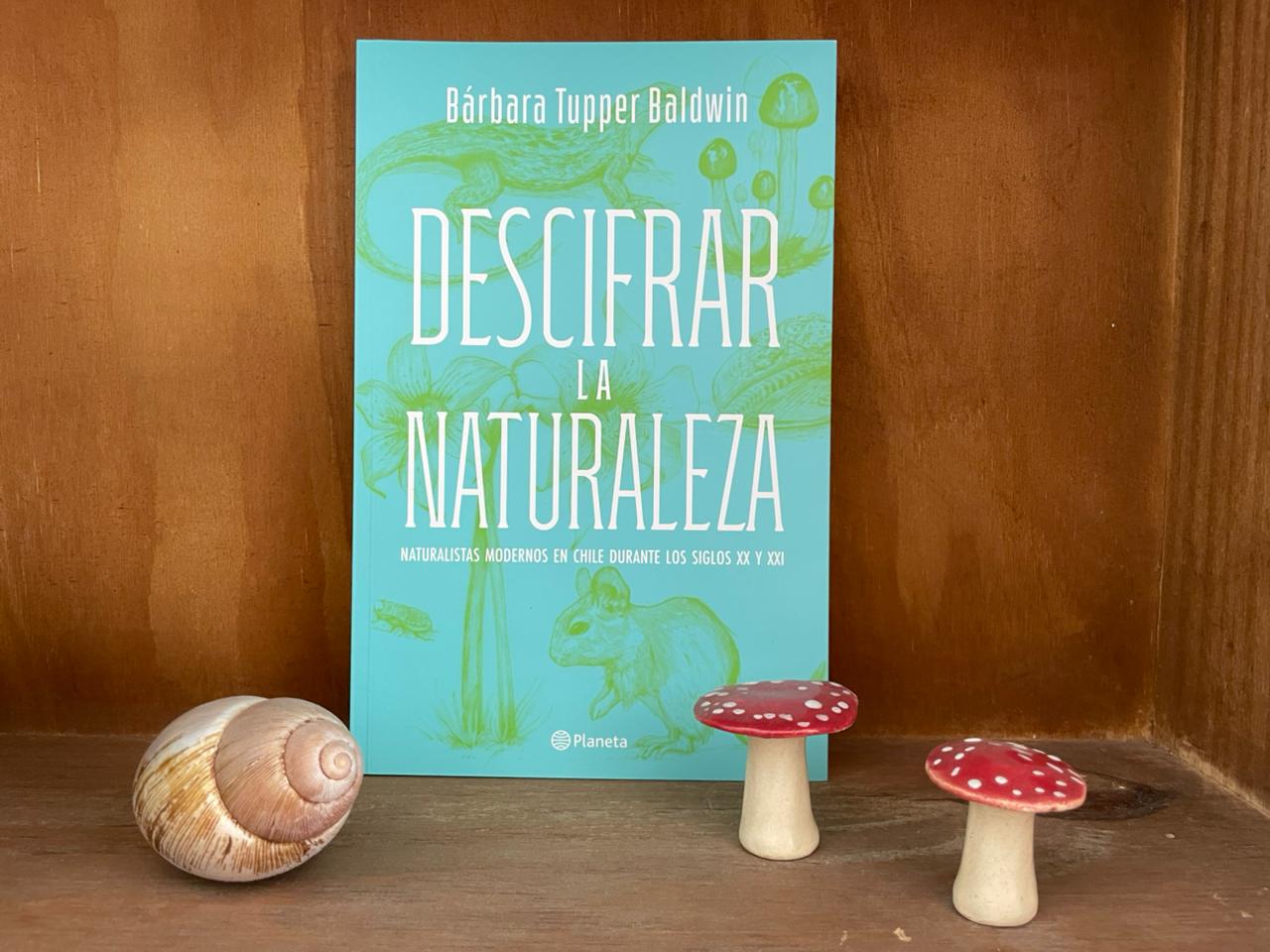

ADELANTO EXCLUSIVO: Llega a librerías “Descifrar la Naturaleza”, el primer libro sobre naturalistas modernos de Chile

8 de noviembre, 2025 -

Publireportaje

Una última curiosidad: SíMiPlaneta e Iván Arenas se preparan para el estreno del último capítulo de Dato Rossa

6 de noviembre, 2025 -

Pingüino de Humboldt En Peligro: “La nueva clasificación muestra que debemos tomar acciones para cuidar la corriente de Humboldt”

6 de noviembre, 2025

Empieza la COP30: ¿Qué papel tendrá Chile en la cumbre del clima?

A casi una década de la firma del Acuerdo de París, el mundo llega a la COP30 en la ciudad de Belém, Brasil, buscando su implementación y acción concreta. Desde el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, la ministra Maisa Rojas adelanta que busca posicionar al país como un líder proactivo en la acción climática global, basándose en la implementación de compromisos ambiciosos a nivel nacional y promoviendo el fortalecimiento de la voz de América Latina.

Desde el 10 hasta el 21 de noviembre, en la ciudad de Bélem do Pará, Brasil, se juntarán gobiernos, sociedad civil, empresas y otros actores en la COP30, instancia en la que se discutirán política ambientales, financiamiento y transición energética, entre otros. Se trata de un momento histórico ya que la cumbre climática regresa a Latinoamérica, en plena Amazonía, y coincide con el décimo aniversario del Acuerdo de París.

La realización de este evento en Brasil es significativa ya que vuelve a un país democrático que, a diferencia de otras sedes recientes, no es un productor principal de combustibles fósiles. Además, la elección de Belém, una ciudad amazónica, subraya la importancia global de la conservación, la preservación del ecosistema y del conocimiento ancestral de los pueblos que la habitan. Allí, los países intentarán definir los indicadores de adaptación y los mecanismos de financiamiento para las metas ya establecidas en el Acuerdo de París.

Esta conferencia se estructurará en dos grandes ámbitos: las negociaciones formales, que reúnen a las autoridades de los países participantes, y la agenda paralela de actores no estatales. Brasil ha promovido activamente esta última instancia, que incluye al mundo privado, las ONG y la academia. En ese espacio, Chile tendrá un rol destacado. La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, cofacilitará junto a Australia la negociación del nuevo Plan de Acción de Género, una agenda clave para visibilizar cómo las mujeres enfrentan de manera desigual los impactos y oportunidades de la crisis climática.

Para Chile, las prioridades están claras. El país no carga con responsabilidades directas sobre los combustibles fósiles, pero enfrenta consecuencias cada vez más severas: aumento sostenido de las temperaturas, incendios forestales, olas de calor, marejadas, inundaciones y una caída proyectada de hasta un 30% en las precipitaciones de la zona central, junto a la pérdida de nieve en la cordillera. Frente a ese escenario, el desafío pasa por fortalecer la adaptación y la resiliencia territorial, sin perder de vista la reducción de emisiones.

Metas ambiciosas y una nueva hoja de ruta

Cada cinco años, los países deben presentar nuevos compromisos, renovados y más ambiciosos que los anteriores. En ese ámbito, Chile ha demostrado ser ejemplo con el diseño, elaboración y publicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, New Distribution Capability, en inglés). Estas se refieren a las reducciones previstas de las emisiones de gases de efecto invernadero, comprometidas en años anteriores.

La actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile para el periodo 2025-2035 es la primera realizada bajo el mandato de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC). Esta NDC, que incluye 51 medidas e involucra a 17 ministerios, busca alinear al país con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C y movilizar inversiones hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.

Los esfuerzos estratégicos de Chile para 2025-2035 se centran en los sectores que más contribuyen a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y en aquellos más vulnerables a los impactos climáticos, definidos por los planes sectoriales de mitigación y adaptación establecidos en la LMCC.

En el contexto de la LMCC, la ministra Rojas, en conversación con Ladera Sur, destaca el compromiso con reducir las emisiones de metano, en particular a aquellas asociadas a rellenos sanitarios: “El metano es un potente gas de efecto invernadero. Reducir metano nos permite ponerle un freno de mano al cambio climático y reducir metano de relleno sanitario es hacernos cargo de una crisis que muchos de nuestros países viven”.

En cuanto a mitigación, es decir, acciones, medidas o procesos orientados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros, los sectores priorizados son transportes y telecomunicaciones, energía, minería, agricultura, vivienda y urbanismo, salud y obras públicas.

Por su lado, la adaptación se refiere a las acciones, medidas o procesos de ajuste al clima actual, con el objetivo de moderar, reducir la vulnerabilidad o aumentar la resiliencia. En este caso, la LMCC ordena la elaboración e implementación de 12 Planes Sectoriales de Adaptación, priorizando biodiversidad, recursos hídricos, infraestructura, salud, minería, energía, silvoagropecuario, pesca y acuicultura, ciudades, turismo, zona costera y transportes. Siendo la transición energética, uno de los pilares centrales de la acción climática del país.

Sello de justicia

Al ser en Latinoamérica, este año la discusión gira en torno a la justicia ambiental, la cual está profundamente vinculada a la equidad y la justicia social. Las convenciones discuten numerosos problemas que son de responsabilidad común, pero diferenciadas. Chile, por ejemplo, no tiene combustibles fósiles, al igual que gran parte de los países de la región, por lo que no tiene las mismas responsabilidades que los países que sí los producen.

Por otro lado, establecer alianzas con el resto de la región ha sido clave para Chile, que ha impulsado una voz latinoamericana más cohesionada en materia ambiental a través del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Desde allí, el país ha desempeñado un rol de liderazgo, fortaleciendo la cooperación regional frente a los desafíos comunes. La ministra de la cartera de Medio Ambiente, considera fundamental esta articulación: “Para Latinoamérica cambio climático y pérdida de biodiversidad, las dos grandes crisis que está viviendo el planeta son dos caras de la misma moneda”.

Maisa Rojas, asegura que Chile cuenta con ese sello de justicia en sus políticas ambientales: “El primer proyecto ley que ingresamos como gobierno fue adherir al acuerdo de Escazú, no solamente adherimos al acuerdo sino que en un tiempo muy rápidamente nos pusimos al día y elaboramos un plan participativo para la implementación del acuerdo de Escazú, que tiene un enfoque en comunidades vulnerables, acceso a la información, participación y acceso a la justicia y finalmente acceso a democracia ambiental, se mejor la democracia especialmente pensando en los más vulnerables”.

En el contexto global, Chile impulsa este sello de justicia climática como parte de una conversación mayor que interpela al Norte Global a asumir su responsabilidad histórica y a financiar la adaptación sin aumentar la deuda de los países más vulnerables.

Género: la cara menos explorada de la justicia ambiental

Durante la segunda semana de la convención, la ministra tendrá el rol de co-facilitar, junto a Australia, las consultas ministeriales para la negociación de un nuevo Plan de Acción de Género. Se trata de un ámbito poco incursionado, pero importante, ya que las mujeres llevan de manera distinta la injusticia climática, al no tener acceso a las mismas oportunidades de recuperación.

“Género nos importa mucho, históricamente es una agenda que ha sido bien transversal para el país. Yo diría que desde siempre, pero probablemente, especialmente desde la presidenta Bachelet”, señaló la ministra Maisa Rojas al ser consultada por sus ambiciones en rumbo a la COP30.

En el caso de las mujeres, las desigualdades estructurales existentes profundizan su vulnerabilidad. En Chile, estas brechas se manifiestan en la desigual distribución del poder, los recursos y el acceso a la información, que las expone de forma desproporcionada a los efectos del clima.

Muchas mujeres, especialmente en zonas rurales, son las principales gestoras del hogar y de la alimentación, pero enfrentan barreras para acceder a servicios, capacitación y recursos para la gestión del riesgo. A esto se suma una brecha económica persistente, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, las mujeres ocupadas ganan en promedio un 18,9% menos que los hombres, lo que limita aún más su capacidad de adaptación y recuperación frente a desastres o crisis climáticas.

Los impactos del cambio climático no se distribuyen de forma justa, ya que afectan con mayor fuerza a quienes menos han contribuido a provocarlo, como pueblos indígenas, mujeres, personas mayores o comunidades en situación de pobreza. Por eso, el Estado está llamado a evitar nuevas desigualdades, asegurar una transición socioecológica justa y promover un desarrollo bajo en carbono que no deje a nadie atrás.

10 años del Acuerdo de París

Una década ha pasado desde que los países firmaron el Acuerdo de París, comprometiéndose a limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Aunque el objetivo sigue siendo ambicioso y aún está lejos de cumplirse, el pacto ha marcado el rumbo de la acción climática global. En el caso de Chile, su impacto ha sido concreto, permitiendo avanzar en la elaboración de la Ley Marco de Cambio Climático y consolidar la transición energética hacia un desarrollo bajo en carbono.

La ministra Maisa Rojas subraya que el acuerdo está funcionando, pero advierte que el ritmo de implementación no es suficiente frente a la magnitud del desafío, y alerta sobre el peligro del negacionismo climático, en un escenario donde los efectos del calentamiento son cada vez más evidentes y respaldados por la ciencia. En esa línea, Rojas recuerda cómo iniciativas como la incorporación de buses eléctricos no solo reducen emisiones, sino que también mejoran la calidad de vida de las personas, reflejando que el compromiso climático puede traducirse en beneficios tangibles.

Además, se trata de un problema global. “Si Chile quisiera hacer esto solo, no puede. Y por eso es que es importante que uno participe con su voz y con su presencia en estas cumbres internacionales”, afirma la ministra, y añade: “Hace 10 años firmamos el Acuerdo de París y el mundo ha cambiado para bien gracias a él, eso está ocurriendo. ¿Está ocurriendo a la velocidad que tiene que ocurrir? No, pero está ocurriendo.”

Daniela Carreño

Daniela Carreño