-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años

20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves

20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile

20 de febrero, 2026

Flamencos retornan al Salar de Surire: Colonia histórica vuelve a surgir en el principal lugar de reproducción del país

En el altiplano chileno, el Salar de Surire vuelve a convertirse en un refugio vital para miles de flamencos que, tras años de perturbaciones, comienzan a recuperar sus zonas históricas de reproducción. Este ecosistema altoandino, reconocido por albergar a las tres especies de flamencos presentes en el país, refleja hoy señales alentadoras de resiliencia, con el nacimiento de miles de polluelos y la reocupación de antiguos sitios de nidificación. Sin embargo, su recuperación sigue siendo frágil y depende de la protección efectiva de la zona y de un manejo responsable que asegure la estabilidad de las aguas y los ciclos ecológicos que sostienen la vida en uno de los paisajes más extremos del norte de Chile.

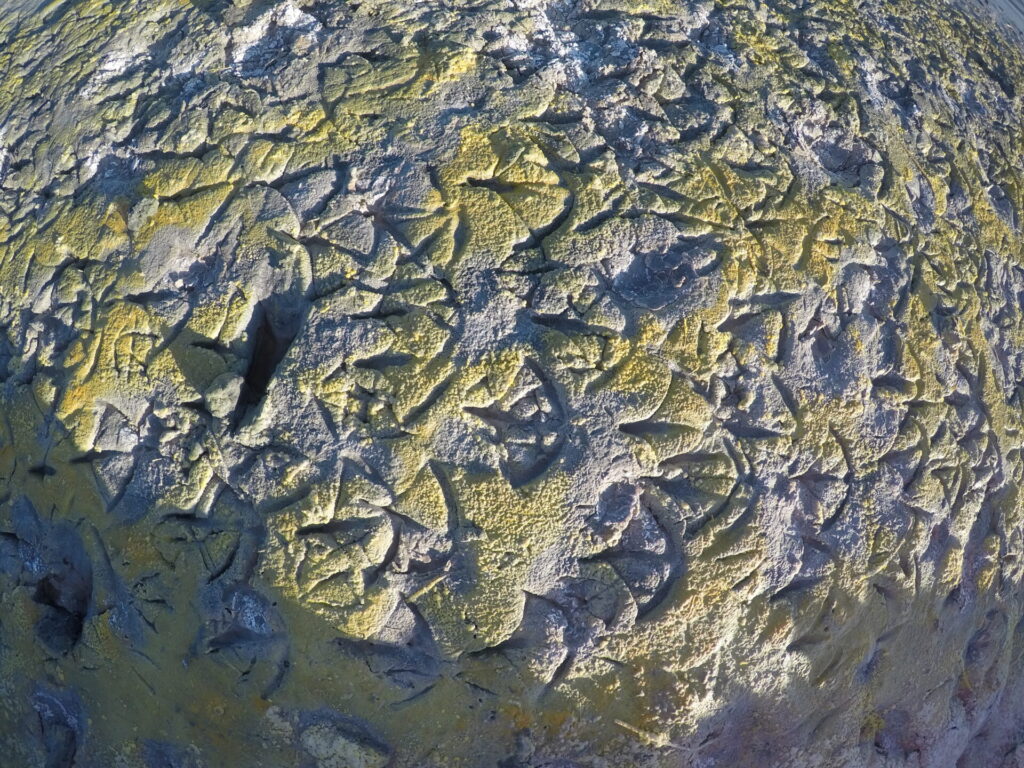

En el corazón del altiplano chileno, rodeado de montañas y dunas, el Salar de Surire se extiende como un mosaico de salares y lagunas que desafían la dureza del clima. Este paisaje, que combina belleza y aislamiento, es también un refugio esencial para diversas especies altoandinas. Entre ellas destacan los flamencos, que encuentran aquí uno de los pocos lugares del país donde aún pueden reproducirse y alimentarse en paz.

Estas aves, con su plumaje rosado y su porte elegante, son indicadores de la salud del ecosistema, ya que dependen de lagunas estables y de un balance delicado de recursos acuáticos para sobrevivir. De esta manera, la presencia de flamencos a lo largo del año refleja la importancia de este salar como refugio y sitio de reproducción de estas aves.

Sin embargo, el Salar de Surire enfrenta diversas amenazas que lo ponen en riesgo. Las actividades humanas, particularmente la extracción minera, modifican la estructura del suelo, alteran los flujos de agua y fragmentan el hábitat. A esto se suman factores naturales como la variabilidad climática, que puede provocar sequías extremas o inundaciones, afectando la reproducción y alimentación de las especies residentes.

Pese a estas dificultades, los flamencos de Surire han demostrado una notable capacidad de resiliencia. Tras años de alteraciones y perturbaciones, poco a poco han logrado retomar sus zonas de nidificación y alimentación, recuperando el espacio que históricamente ocuparon. La recuperación de estas aves no solo es un signo de la resistencia del ecosistema, sino también un recordatorio del valor de la conservación y la necesidad de proteger los hábitats altoandinos.

«En Chile, según el último censo, el salar más importante de reproducción es el Salar de Surire. En segundo lugar, está el Salar de Maricunga, que es una colonia activa, que el año pasado no pudo sacar huevos porque hubo una lluvia. Eso es lo que se cree, y hubo problemas con la nidificación, pero sí había una colonia de 2.000 pájaros y 900 nidos. En tercer lugar, tenemos el Salar de Atacama», comenta Dominique Durand Montserrat, conservacionista, flamencóloga, y directora de Proyectos de Conservación de Fundación Symbiótica.

«Desde el censo del año 97 hasta ahora se ha incrementado más de un 20% la población de flamencos. Entonces, uno ve los números y debería estar muy contento, porque si decíamos que en Chile antes había 35.000 flamencos, ahora hay 56.000 o 58.000. Pero, cuando uno ve la reproducción de los últimos años, es realmente muy triste, porque antes la gran colonia de reproducción de flamencos era el Salar de Atacama. Y el Salar de Atacama está altamente impactado, se está hundiendo 2 centímetros», agrega.

El Salar de Surire: riqueza natural y amenazas

El Salar de Surire, ubicado específicamente en la región de Arica y Parinacota, es un ecosistema altoandino único que sirve de refugio para múltiples especies, las que han encontrado su hogar en aquel entorno de condiciones extremas, tanto de altitud, salinidad, como de radiación solar.

Sus lagunas albergan microalgas y pequeños crustáceos que constituyen la base de la alimentación de numerosas aves acuáticas, especialmente de los tres tipos de flamencos altoandinos que existen en el mundo: el chileno (Phoenicopterus chilensis), el de James (Phoenicoparrus jamesi), y el andino (Phoenicoparrus andinus). Las dos primeras especies están catalogadas como Casi Amenazadas (NT) por la IUCN, mientras que la última está como Vulnerable (VU).

«El Salar de Surire, igual que las redes de salares y humedales altoandinos, cumple un rol súper importante para conectar, digamos, distintas poblaciones de las tres especies de flamenco altoandino que habitan nuestro planeta. Nosotros tenemos salares de gran envergadura, como el Salar de Surire, en la Reserva Nacional Los Flamencos también tenemos lagunas bien grandes. Sin embargo, el caso de Surire, por lo que nosotros hemos visto a través de nuestros trabajos de estudio de ecología espacial de flamenco altoandino, es que constituye una zona de agregación de flamenco, tanto en estaciones de reproductividad como en estaciones de alimentación. Son zonas donde, después de la reproducción, hay dispersión de los flamencos. Una vez que los flamencos nacen, a partir de ese punto empiezan a dispersarse hacia el norte», explica Guillermo Cubillos, especialista senior en Conservación y Fauna Silvestre, encargado de la unidad de Educación, Conservación e Investigación del Zoológico Nacional de Chile.

«Surire agrupa a tres especies de flamenco, y a otras especies de avifauna también, porque es una zona que está muy bien protegida. Es un lugar alto, de gran altura, por lo que constituye una zona protegida para los flamencos, sobre todo para pasar algunos inviernos. Eso lo da la estabilidad del clima, y eso también permite que los flamencos tengan sus estaciones reproductivas en esa zona», agrega.

Sin embargo, a pesar de su riqueza, el Salar de Surire enfrenta múltiples amenazas que ponen en peligro su integridad ecológica, así como el futuro de sus habitantes rosados. Entre las naturales, los fenómenos climáticos extremos son un factor determinante: sequías prolongadas pueden secar lagunas temporales y reducir drásticamente la disponibilidad de alimento, mientras que lluvias intensas pueden inundar nidos, destruir huevos y alterar los ciclos reproductivos de las aves. Las temperaturas extremas, el congelamiento de lagunas en invierno y la alta radiación solar también afectan directamente la supervivencia de polluelos y adultos.

«Los salares eran estos remanentes de los grandes lagos antiguos, que se fueron seccionando. Por eso son tan endémicos cada uno y son tan maravillosos, porque son realmente milenarios. Para hacer un salar hay una evaporación. Es como la condición de un salar. ¿Qué pasa con el calentamiento global? Es que llueve menos donde ya llueve casi nada, y se hace una sobreevaporación. Entonces, claramente, es una de las amenazas más importantes», asegura Durand.

«El Salar de Surire pasó dos años sin reproducción, y las colonias de reproducción del Salar de Maricunga se conocen solamente desde hace 3 años. Entonces, tenemos que la población que nació de flamencos ha sido muy poca. Tú tienes que pensar que estos pájaros viven 40-50 años, por lo que ahora no se nota que están bajando los números, porque los pájaros siguen vivos. ¿Pero, qué va a pasar cuando esa población adulta se muera y no haya un recambio de ejemplares?», añade.

La intervención humana constituye otra fuente de presión significativa. La actividad minera altera la estructura del paisaje a través de varios mecanismos: la construcción de calicatas y caminos genera fragmentación del hábitat y puede impedir el acceso de los flamencos a áreas tradicionales de nidificación; mientras que la circulación constante de camiones levanta polvo y produce ruido, afectando la conducta y los desplazamientos de las aves.

«En el caso de Surire la acción minera ha sido clave, porque la acción minera partió hace muchos años en el Salar de Surire. Primero partió con un decreto que no decía mucho, decía solo que se tenía que proteger la naturaleza. Pero después salió un decreto (D-12) que estipulaba que la actividad minera no se podía acercar a 3.000 metros, y a las zonas de alimentación a 700 metros. Funcionó bien así. Sin embargo, hacia el año 2010 la minera apela y cambian los números, y aquí viene toda la telenovela que se ha armado en Surire», profundiza Durand.

«¿Qué pasa el año 2010? Se llega a un acuerdo de que se puede acercar a 500 metros de los nidos que se llaman “sitios potenciales de nidificación”. ¿Y qué pasa? En Chile hay tres especies de flamencos, el andino, el de James y el chileno. El andino y el de James son muy buenos para hacer sus nidos, pero el flamenco chileno tiende a reutilizar muchos nidos, y el flamenco que más habita en Surire es el flamenco chileno, y el que más se reproduce. Entonces, ¿qué pasó? Que la minera, al cambiar las reglas del juego y al acercarse más a las colonias, diciendo que estos sitios que ya no estaban siendo usados no servían, le quitó muchos espacios a los flamencos para reproducirse», agrega.

Sumado a lo anterior, la remoción mecánica del sustrato modifica la composición de los suelos, destruye nidos y cambia la disponibilidad de nutrientes. Del mismo modo, la minería puede crear lagunas artificiales con profundidades inadecuadas para la alimentación y reproducción de los flamencos, alterando los flujos naturales de agua en el salar.

«Ellos tenían permiso para trabajar el salar manualmente, pero pasaron a mecánica dura, usando retroexcavadoras y todo eso, lo que finalmente cambia la composición del suelo. Y al cambiar eso, al compactarlo, hace que se produzcan menos alimentos. Lo increíble de esto es que se trata de un monumento nacional. El lugar más importante de producción, como lo demostró el censo del año pasado. Entonces, el problema que tiene Surire y la solución tiene el mismo nombre, y no es que yo sea anti-minería, porque yo también uso un teléfono con litio y uno usa los fines minerales, lo que pasa es que hay que regular bien cómo se trabaja ahí», explica Durand.

«La minera cambió el aspecto físico del salar. Entonces, uno ve las imágenes satelitales antiguas y está lo que se llama el río blanco, que es la lengua de agua que entra. En el fondo, la minera al alterar, como trabajan con los sustratos, cambió cómo se distribuía el agua. También hizo piscinas, que son artificiales y más profundas, que no sirven para los flamencos. A esto se suma que ellos hicieron un camino central y miles de caminos laterales, llegando muy cerca de las colonias», añade.

La presencia humana, aunque limitada, también representa un riesgo. Visitas de turistas o trabajadores pueden alterar la conducta de los flamencos, provocando huida de nidos o abandono temporal de colonias. Aunque los asentamientos humanos son escasos, cualquier aproximación a las zonas de nidificación aumenta el estrés de las aves y reduce las probabilidades de éxito reproductivo.

«El turismo sí ha impactado en las poblaciones de flamencos también. Por ejemplo, la región que yo creo es la más característica de esto es San Pedro de Atacama, donde hay mucho turista que llega, arrienda su auto, y sale a turistear. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, cuando uno va a Machuca, es que se puede ver un cartel que pide por favor no tirar piedras. Claro, la gente le tiraba piedras a los flamencos para que salieran volando y así sacarse una selfie. Pero, sin duda, el caso más emblemático es el Salar de Tara. Este salar no tenía camino y llegaba toda la gente de forma informal por todas partes. Los flamencos que visitaban el salar se concentraban en una zona, pero, al llegar tantos vehículos, se tuvieron que trasladar a otra. Lamentablemente, los autos también se fueron a ese sitio, lo que los llevó a colocarse en el medio, entre ambos lugares», ahonda Durand.

«En ese sector yo he visto que llegan minibuses con turistas, y muchas veces, cuando están en estaciones reproductivas, los turistas se acercan mucho a la orilla. No hay resguardo. Esto puede también generar algunas alteraciones a los flamencos. Nosotros, para mitigar eso, es que hemos estado haciendo algunos talleres y capacitaciones, justamente a los guías de turistas, para que en el fondo su actividad sea un poquito más sostenible y respetuosa con la vida de los flamencos», agrega por su parte Cubillos.

Los depredadores naturales completan el cuadro de amenazas. En la zona, zorros (Lycalopex culpaeus), felinos silvestres (Puma concolor y Leopardus colocola) y aves depredadoras, como Chroicocephalus serranus, pueden afectar directamente la supervivencia de los huevos y polluelos, especialmente cuando el ecosistema se encuentra fragmentado o alterado.

«¿Qué buscan los flamencos cuando anidan? ¿Por qué anidan en los salares? Porque los flamencos no tienen ningún arma para defenderse. Su defensa es arrancar. Por lo mismo, buscan estos salares, con estas costras blancas, salinas, impenetrables, donde no hay grandes amenazas. Entonces, ¿qué hace el flamenco cuando entra un animal, entra un auto, lo que sea? Dejan abandonadas las colonias de miles de huevos», menciona Durand.

Finalmente, la combinación de estas interacciones genera un patrón de comportamiento alterado, con reducción en las agregaciones de cortejo, construcción incompleta de nidos y escaso éxito reproductivo. Debido a esto, durante la temporada reproductiva 2022-2023, la actividad de construcción de nidos y postura de huevos se vio interrumpida: las aves adultas se congregaron en pequeñas decenas, pero no se completó el ciclo reproductivo, resultando en un fracaso total del reclutamiento de nuevos individuos.

«El problema de estos últimos años es que hay una muy baja reproducción de flamencos. En Chile, de las tres especies flamencos que hay, el flamenco de James se reproduce más en Bolivia. Eso no quita que se reproduzca en Chile. Pero su gran fuerte es Bolivia. El flamenco chileno se reproduce en Mar Chiquita en Argentina. En grandes números. Pero el flamenco andino, que es el más amenazado del mundo, se reproduce en Chile. En el Salar de Atacama este año nacieron creo que 60 flamencos, antes nacían 10.500 flamencos», señala Durand.

«Mientras estuvo la minera en Surire, pasaron dos años en los que no hubo reproducción, pero cuando se para la minera, debido a la demanda medioambiental que impuso el Estado, el año pasado volvieron a aparecer todos los flamencos. Además, todavía no está el número oficial de nacimientos de flamencos, pero son miles. Realmente el impacto que han hecho es claro. No es una cosa sentimental», agrega.

Retorno y recuperación: Los flamencos retomando su hogar

A pesar de los desafíos que enfrentaron en temporadas recientes, actualmente los flamencos del Salar de Surire han mostrado señales alentadoras de recuperación. Observaciones de terreno y censos realizados en los últimos años indican que, aunque el impacto de la actividad minera y las alteraciones del paisaje afectaron la reproducción, las aves han comenzado a reaparecer en los sitios tradicionales de nidificación y a retomar gradualmente el uso de su hábitat, a través del nacimiento de cerca de 7.000 polluelos.

«En este año hubo en Chile un total de 58.237 flamencos, de esos, solo 57.813 se pudieron identificar por especie, porque hay algunos que se ponen como indefinidos porque son juveniles y, de repente, están tan lejos que uno no los puede ver. El flamenco que tuvo más abundancia fue el flamenco de James. Después el flamenco chileno y último el andino. El sitio más importante de concentración fue Surire, por lejos. Surire tuvo 30.055 flamencos. En reproducción no se sabe aún con certeza, pero son miles», cuenta Durand.

«Cuando un salar tiene mucha cantidad de flamencos es un salar que también produce mucho alimento para esos flamencos. Uno, cuando piensa en flamencos, muchas veces está esta imagen de la flamenca flaca, sola, pero los flamencos no son así, los flamencos son muchos, ruidosos, grandes, con colonias de miles. Entonces, la primera condición que debe tener un salar para poder mantener esa población de flamencos es que produzca un muy buen nivel de alimentación, y eso a la vez significa que es un salar que está funcionando sanamente», agrega.

El retorno se evidencia en la reocupación de zonas donde los nidos habían quedado en desuso y en la formación de pequeñas agregaciones que muestran intentos de cortejo y construcción de nidos. Los sitios históricos de reproducción, como los cuerpos de agua permanentes y los islotes dentro de lagunas, están siendo nuevamente utilizados, lo que indica que los flamencos conservan la memoria de estos espacios y pueden adaptarse si las condiciones mínimas se restauran.

Otro factor positivo es la reducción relativa de perturbaciones en ciertas áreas clave del salar, combinada con esfuerzos de monitoreo por parte de autoridades ambientales. La información recogida por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y observadores independientes ha permitido identificar los lugares más sensibles y orientar medidas de conservación, como limitar el tránsito de vehículos en zonas de nidificación y proteger los flujos de agua que mantienen la productividad del ecosistema. Estas acciones han facilitado que los flamencos puedan iniciar nuevamente su ciclo reproductivo con mayor éxito que en temporadas anteriores.

«El monitoreo es fundamental. Hay que llevarle el pulso a las poblaciones silvestres. En el fondo, en la medida en que vamos sabiendo cuántos individuos hay en primavera-verano, que es la estación reproductiva, y vamos comparándola año a año, eso es un buen indicativo. Esto nos dice si nuestra población está siendo estable, va aumentando en el tiempo, o va disminuyendo. Los monitoreos, los censos, en este caso los estudios que hacemos nosotros también son importantes, con el uso de tecnología satelital, nos permite ver en tiempo real cómo utilizan un salar los flamencos, cuánto tiempo permanecen en un sitio forrajeando, alimentándose y vuelan a otro, etcétera, para conocer las dinámicas ecológicas poblacionales más precisas», señala Cubillos.

La recuperación de los flamencos también depende de la resiliencia del ecosistema en su conjunto. La disponibilidad de alimento y la estabilidad de los cuerpos de agua son fundamentales para que las aves puedan completar el ciclo de reproducción. La evidencia más reciente sugiere que, si se mantiene un manejo cuidadoso del hábitat y se minimizan las alteraciones humanas, las poblaciones podrían estabilizarse e incluso aumentar a mediano plazo.

En este sentido, el panorama actual, aunque todavía frágil, ofrece un motivo de esperanza. La combinación de monitoreo científico, manejo responsable de la actividad humana y preservación de los hábitats críticos podría asegurar que el Salar de Surire vuelva a ser un refugio seguro y sostenible para estas especies emblemáticas, consolidando su papel como un sitio de importancia ecológica regional e internacional.

«Los flamencos tienden a anidar siempre en los mismos lugares o zonas. Si los flamencos siguen yendo, y el año pasado sacaron una gran producción de polluelos, significa que, aunque el Salar de Surire está altamente impactado, todavía hay una esperanza para que se recupere. Pero solo se va a recuperar, así se le respetan sus ciclos. Piensa que los flamencos que están ahí, los polluelos, no van a volar por 4 meses. Entonces, el salar debe tener la suficiente comida para alimentar a miles de flamencos», afirma Durand.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos