ALMA: Los ojos del universo en el desierto de Atacama

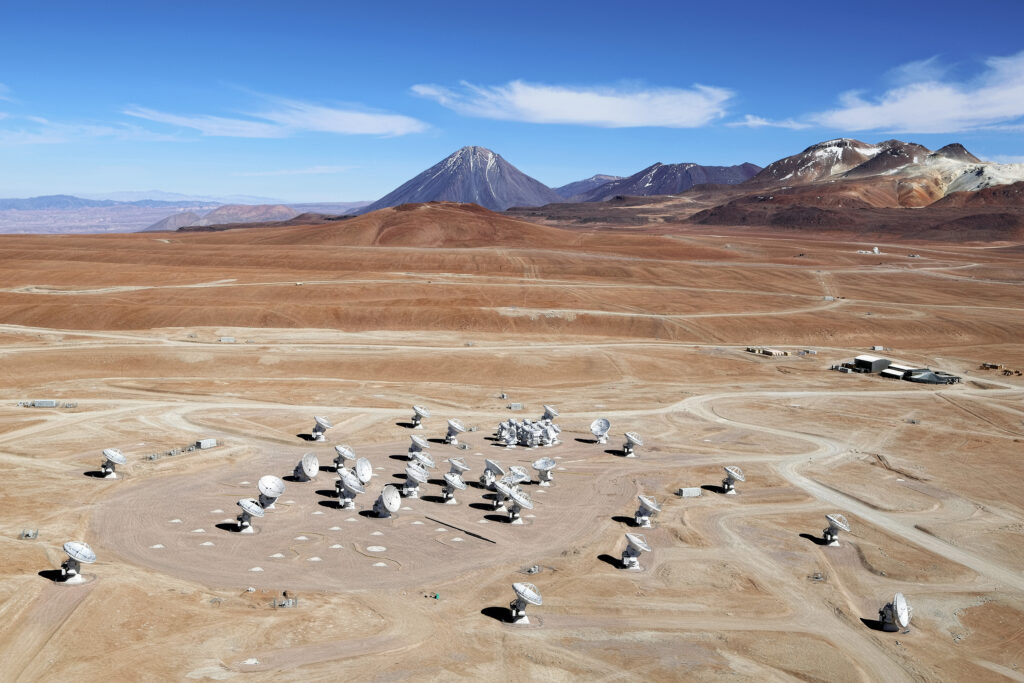

En el altiplano de Atacama, a más de 5.000 metros de altura, Chile alberga a ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), el radiotelescopio más grande del planeta, con 66 antenas distribuidas en el llano de Chajnantor que funcionan coordinadas como una sola. En ese entorno extremo y silencioso, el observatorio no recoge luz visible, sino ondas milimétricas y submilimétricas que provienen de regiones frías del universo. Con ellas reconstruye imágenes y espectros que revelan procesos ocultos a los telescopios ópticos, desde el nacimiento de estrellas y planetas hasta trazas del pasado más remoto del cosmos.

¿Sabías que el radiotelescopio más grande del mundo está en Chile? En el corazón del desierto de Atacama, a más de cinco mil metros de altura, se levanta una de las obras científicas más impresionantes del planeta. ALMA, o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, es un conjunto de 66 antenas que trabajan sincronizadas como si fueran una sola. Desde allí, en medio del silencio del altiplano, este observatorio capta señales invisibles para el ojo humano y revela los secretos más antiguos del universo.

Para quienes nunca han oído hablar de él, Priscilla Nowajewski, analista de datos del Program Management Group en ALMA, ofrece una imagen precisa:

«ALMA es primero que nada uno de los radio observatorios más grandes del mundo. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de los observatorios que generalmente nosotros vemos otra vez un telescopio. Acá nosotros usamos antena. Y no es solamente una antena para poder observar cuerpos celestes, sino que son 66 antenas que trabajan como una gran antena».

Estas 66 antenas, distribuidas a lo largo del llano de Chajnantor, actúan como si fueran una sola, combinando sus señales para formar una imagen del cosmos invisible al ojo humano. En lugar de captar luz visible, ALMA capta ondas milimétricas y submilimétricas, es decir, longitudes de onda que provienen de zonas extremadamente frías del cosmos. Esa es precisamente la clave que permite estudiar los lugares donde nacen las estrellas y los planetas, regiones que los telescopios comunes no pueden ver.

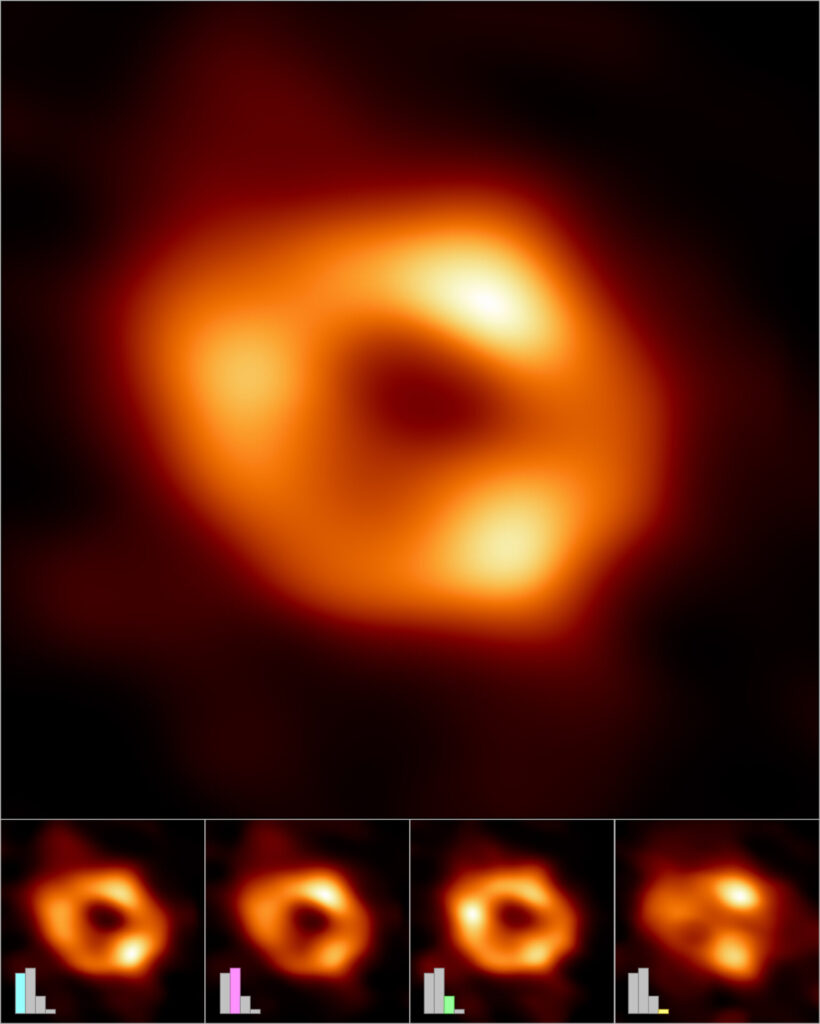

Desde su puesta en marcha, ALMA ha revolucionado la astronomía moderna. Gracias a su precisión, fue posible obtener la primera imagen de un agujero negro —Sagitario A*, ubicado en el centro de nuestra galaxia—, un hito que marcó un antes y un después en la observación del cosmos. También permitió registrar los primeros discos protoplanetarios, revelando los anillos y surcos donde se forman nuevos planetas, y demostrando que este proceso ocurre mucho más rápido de lo que se pensaba.

Además, ALMA puede observar el Sol, algo poco común en otros observatorios, lo que le permite aportar una visión complementaria del universo al combinar sus registros con los de telescopios ópticos como Paranal o La Silla.

Pero, ¿cómo se transforma una señal invisible del espacio en una imagen que podemos ver? Nowajewski explica: «La antena está captando esta luz que está llegando de otro objeto celeste. Y claro, lo que tenemos es ruido, no una imagen, entonces es como cuando la tele se perdía la señal de la tele y aparecieran estas cositas con las hormiguitas en la pantalla (…) El tema es que eso se tiene que transformar en imagen y para eso hay un proceso que se llama transformada de Fourier».

Gracias a ese proceso matemático, las ondas se traducen en imágenes y espectros que permiten conocer la composición química y física de los objetos astronómicos.

El lugar perfecto para ver el universo

El desierto de Atacama es mucho más que un paisaje árido: es un laboratorio natural a cielo abierto. En sus noches despejadas, las estrellas parecen suspendidas a pocos metros del suelo, gracias a una atmósfera limpia, estable y libre de contaminación lumínica. Este escenario convierte a la zona en un verdadero santuario astronómico, donde la luz del universo llega casi intacta después de viajar millones de años.

«De hecho, es el mejor lugar del mundo para observar astronomía, ya sea infrarrojo, óptico o radio, porque las condiciones que nosotros tenemos en el desierto de Atacama, de verdad, son únicas en el mundo y tiene que ver justamente con el clima que tenemos, la configuración atmosférica que tenemos en el lugar», afirma Nowajewski.

Sin embargo, este privilegio también viene acompañado de desafíos. Las condiciones extremas —vientos que superan los 100 km/h, sequedad absoluta y variaciones térmicas que pueden superar los 30 grados entre el día y la noche— ponen a prueba tanto a la tecnología como a las personas que trabajan allí. Pese a ello, el altiplano de Atacama sigue siendo el punto más nítido del planeta para mirar el pasado del cosmos, un lugar donde la ciencia dialoga a diario con el silencio del desierto.

«Este año en particular se ha visto bastante tormenta, (…) tuvimos una tormenta maravillosa que duró 4 días y hace 10 años que no se veía algo así. Da la impresión y es algo que hay que investigar, que se están repitiendo estos patrones», comenta Nowajewski.

Pese a ello, ALMA sigue operando sin detenerse. Solo suspende las observaciones cuando las lluvias o la nieve amenazan con dañar sus componentes electrónicos.

Una ventana al origen

Cada observación en ALMA es una mirada hacia el pasado. La luz que llega a sus antenas ha viajado durante millones —e incluso miles de millones— de años antes de ser captada en el altiplano chileno. Así, cada imagen es un fragmento de historia cósmica que nos ayuda a entender cómo se formaron las galaxias, las estrellas y los planetas.

Entre el viento, la sequedad y el silencio del desierto, ALMA no solo observa el universo: lo traduce. Convierte las ondas invisibles del espacio en datos que revelan la composición química y física de objetos lejanos. Es, en definitiva, una máquina del tiempo que desde Chile mira los orígenes del cosmos y nos recuerda que, en cada destello de luz, viaja una parte de nuestra propia historia.

Loreto Andaur

Loreto Andaur