-

Relaves mineros en Chile: El legado tóxico de una potencia minera

30 de enero, 2026 -

Un pequeño marsupial de Chile: Nuevo registro del monito de Pancho en el Maule extiende su distribución más al norte

29 de enero, 2026 -

Proyecto pionero busca producir árboles más resistentes ante incendios en Chile

29 de enero, 2026

Vaquitas del desierto, las discretas y esenciales guardianas de la flora desértica

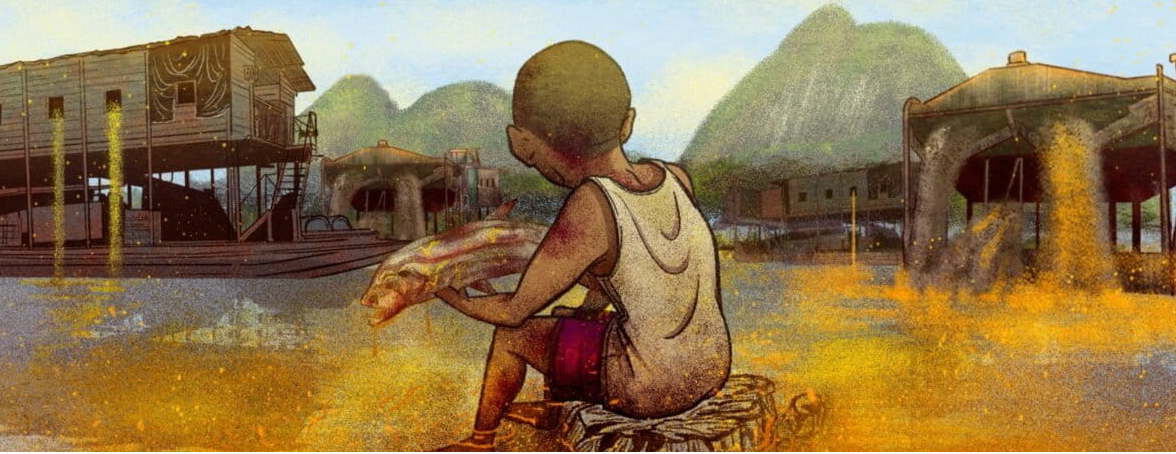

Bajo la aparente inmovilidad del Desierto de Atacama, una vida silenciosa aguarda el momento exacto para resurgir. Cuando las lluvias llegan y el paisaje florece, también lo hacen sus habitantes ocultos: insectos, aves y, entre ellos, las vaquitas del desierto, escarabajos capaces de desafiar la aridez más extrema. Estas diminutas criaturas, endémicas de Chile, no solo participan en el espectáculo del Desierto Florido, sino que cumplen un papel clave en la regeneración del suelo y la dinámica ecológica del norte del país. Su historia revela un equilibrio delicado entre adaptación, diversidad y amenaza, en un territorio que depende del agua para volver a latir. En esta nota te contamos todo sobre ellas.

Durante gran parte del año, el Desierto de Atacama parece un territorio inmóvil: suelos áridos, colinas grises y una calma que engaña. Sin embargo, bajo esa superficie, innumerables organismos esperan en silencio el regreso del agua. Cuando las lluvias finalmente llegan, el paisaje se transforma. Miles de semillas germinan, las laderas se cubren de colores y los valles se tiñen de lilas, amarillos y blancos. Se trata del Desierto Florido, uno de los fenómenos naturales más asombrosos del planeta, capaz de transformar la zona más árida del mundo en un entorno lleno de vida.

Pero este espectáculo no es solo una explosión de flores y aromas. También marca el inicio de una reactivación biológica masiva, un despertar de animales que habían permanecido ocultos, en estado de reposo o con mínima actividad durante meses. Insectos, arácnidos, reptiles y aves encuentran en este breve periodo una oportunidad de reproducción, alimentación y dispersión. La vida subterránea emerge, y entre ella aparecen unas discretas protagonistas: las vaquitas del desierto, escarabajos del género Gyriosomus, de aspecto robusto y tonalidades oscuras.

«Las vaquitas del desierto tienen unos diseños hermosos que van mezclando generalmente su negro con blanco o colores marfileños. Eso les ha valido el nombre común de vaquitas. Esos diseños, junto con ser unos de los insectos que han logrado colonizar ambientes muy extremos, es aquello que las hace únicas», apunta Eduardo Faúndez, doctor en Entomología y científico del departamento de Entomología de la Escuela de Ciencias en Recursos Naturales de la Universidad del Estado de Dakota del Norte, y del Centro Internacional Cabo de Hornos (Chic).

Estas diminutas criaturas son piezas esenciales del engranaje ecológico del desierto. Mientras las flores atraen miradas y cámaras, las vaquitas trabajan silenciosamente en la superficie y bajo el suelo, cumpliendo funciones ecológicas que sostienen la vitalidad del ecosistema. Son, en muchos sentidos, el rostro oculto del Desierto Florido, invisibles para la mayoría, pero imprescindibles para todos.

De esta manera, la historia de las vaquitas del desierto es también una historia de adaptación. Pertenecientes a la familia Tenebrionidae, el mismo grupo que alberga escarabajos característicos de ambientes áridos, el género Gyriosomus ha logrado colonizar diversos sectores del norte de Chile, desde zonas costeras hasta valles interiores. Su presencia se asocia estrechamente a los eventos de floración y a la dinámica del suelo desértico, revelando una evolución moldeada por millones de años de resiliencia ante la aridez.

«Uno puede meter bajo el nombre de vaquitas del desierto a varios grupos, porque está el género Gyriosomus, que es el que trabajamos, pero también está Praocis, que es otro género bastante cercano a las vaquitas, aunque tienen patitas más cortas y un caparazón más redondo. También hubo un tiempo en que Geoborus, que es otro género, estuvo dentro de Gyriosomus, pero finalmente se determinó como un género independiente, compuesto por voladores y polinizadores. Son estos típicos escarabajos que son medio redonditos, achatados, que viven en las flores de la misma familia», explica Simón Anguita-Salinas, tesista del doctorado en Sistemática y Biodiversidad de la Universidad de Concepción, así como uno de los autores de un estudio sobre vaquitas del desierto, realizado recientemente gracias al apoyo de diferentes expertos en el tema.

«Entonces, hay al menos tres géneros a los que uno les puede llamar vaquitas del desierto, sin embargo, el consenso es que Gyriosomus es el género oficial de las vaquitas del desierto», agrega.

Desierto Florido: Un estallido de vida

El Desierto Florido es más que un espectáculo estético: es una reacción en cadena ecológica que transforma un escenario de aparente quietud en un sistema frenético de producción, movimiento y conexiones tróficas. Cuando lluvias inusuales —frecuentemente ligadas a episodios climáticos como El Niño, pero también a pulsos localizados durante años de La Niña— superan ciertos umbrales, miles de especies vegetales latentes rompen su letargo.

Ese florecimiento no opera en aislamiento, es el detonante de un pulso biótico que activa invertebrados, vertebrados y procesos ecosistémicos. Polinizadores, herbívoros y descomponedores aumentan su actividad y demografía, y depredadores responden a la nueva abundancia. Así, lo que a simple vista podría percibirse como una “explosión de colores” es en realidad el lado visible de un fenómeno mucho más amplio: la reactivación simultánea de múltiples niveles tróficos y funciones ecológicas en un periodo breve y decisivo.

Dentro de esta reactivación, las vaquitas del desierto ocupan un papel multifacético. Estos coleópteros emergen masivamente en torno a la floración y los aumentos de humedad. Su aparición se sincroniza con los picos de disponibilidad alimentaria y de microhábitats favorables.

«Las vaquitas del desierto concentran su aparición entre septiembre y noviembre, coincidiendo con la floración de especies anuales y con un incremento transitorio de la cobertura vegetal. La presencia de flores y materia orgánica fresca no solo estimula la alimentación, sino que también sirve de señal ambiental para la cópula y la oviposición. Durante el resto del año, la mayoría de las especies permanece en estado subterráneo, reduciendo su metabolismo y evitando la desecación», comenta Jaime Pizarro-Araya, especialista en artrópodos del desierto chileno y académico titular de la Universidad de La Serena. Actualmente dirige el Laboratorio de Entomología Ecológica y es investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

«De este modo, Gyriosomus constituye un ejemplo claro de cómo las especies del desierto han evolucionado para depender de la irregularidad climática como motor de su dinámica ecológica. Su supervivencia está estrechamente asociada a la resiliencia de los ecosistemas áridos frente a las oscilaciones del Pacífico, y por ello representan no solo un símbolo biológico del Desierto Florido, sino también un indicador sensible de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad del norte de Chile», agrega.

En este sentido, el efecto de las vaquitas sobre el ecosistema es tangible y diverso. Por un lado, su consumo de material vegetal acelera la descomposición y facilita el reciclaje de nutrientes en suelos pobres. Por otro, algunas especies muestran conductas omnívoras inesperadas (consumo de carroña, excrementos, e incluso depredación sobre larvas de lepidópteros), lo que las posiciona como conectores entre los compartimentos vegetal y animal de la red trófica.

«En general los tenebriónidos son carroñeros omnívoros, y tienden a ocupar ese nicho tanto en los desiertos como en otras áreas (por ejemplo, en la estepa patagónica hay otros géneros que cumplen el mismo rol). Por lo mismo, en eventos como el desierto florido, son de gran importancia, porque proveen un servicio ecosistémico en la descomposición, especialmente de materia vegetal. Además son una fuente de alimento muy importante para los vertebrados», señala Faúndez.

«Son presas de muchos depredadores, son consumidas por zorros pequeños, lagartijas, arañas, escorpiones, etcétera. Pero también son depredadores. Entonces, ellos principalmente aparecen cuando ya está terminando la floración, que es cuando se ven las poblaciones, por lo que estos insectos tienen un rol de volver a hacer disponibles los nutrientes que tienen las flores para el suelo. Comen y después excretan, mejorando la calidad del suelo, la disponibilidad de nutrientes para el suelo», aporta Anguita-Salinas por su parte.

Asimismo, la distribución espacial y temporal de estas respuestas añade otra capa de complejidad. Mientras que episodios de El Niño activan amplias porciones del territorio, las lluvias más localizadas asociadas a algunos años de La Niña generan floraciones en parches que estimulan solo poblaciones aisladas. El resultado es una dinámica de “ventanas de oportunidad”. En años con lluvias generalizadas, muchas poblaciones se activan simultáneamente y aumentan las posibilidades de intercambio entre linajes. En años de lluvias localizadas, poblaciones concretas se reproducen de forma aislada, lo que favorece la diferenciación genética en microescala.

«Durante los años asociados a El Niño, las temperaturas superficiales del océano aumentan y las precipitaciones se vuelven más frecuentes en las zonas áridas, generando un aumento en la humedad del suelo y la emergencia de la vegetación anual. Este cambio ambiental activa la aparición masiva de adultos de Gyriosomus, que emergen de su fase de reposo subterránea para alimentarse, reproducirse y completar su ciclo vital en sincronía con el fenómeno conocido como Desierto Florido. La reproducción ocurre en pocas semanas, aprovechando la abundancia temporal de flores y materia vegetal fresca, lo que permite el desarrollo de nuevas generaciones y la expansión de sus poblaciones», profundiza Pizarro-Araya.

«Por el contrario, durante los eventos de La Niña, caracterizados por una disminución en la temperatura del océano y un marcado descenso en las precipitaciones, el paisaje se torna extremadamente árido y las condiciones para la reproducción se vuelven adversas. En estos periodos, las poblaciones de Gyriosomus entran en diapausa, un estado de latencia que puede prolongarse durante varios años (no sabemos cuánto). Aún no se conoce con certeza en qué estadio ocurre esta pausa —si en la pupa o en la larva—, pero la evidencia sugiere que los insectos permanecen enterrados en el sustrato, protegidos de la desecación y a la espera de las lluvias que reactivan el ciclo vital. Esta estrategia les permite sobrevivir en un ambiente donde las lluvias pueden ser impredecibles y separadas por largos intervalos de tiempo», agrega.

Finalmente, la función de las vaquitas en el Desierto Florido va más allá de la simple “utilidad” de consumir recursos. Su presencia es un indicador sensible de la salud y la integridad de los parches florales y de las propiedades del suelo. Al participar en la transformación de materia orgánica, en la potencial dispersión accidental de semillas o polen y en la interacción con otros invertebrados y vertebrados, estos escarabajos son piezas clave de un mecanismo natural que permite que la efímera abundancia del Desierto Florido se traduzca en ganancias reales para la productividad. Sin ellas el espectáculo de las flores sería menos duradero.

Diversidad, comportamiento y desafíos

El género Gyriosomus comprende un conjunto de escarabajos oscuros estrictamente terrestres, distribuidos a lo largo de la vertiente occidental de los Andes, desde Paposo hasta el sur de la Depresión Intermedia. Hasta la fecha, los estudios moleculares y morfológicos sugieren la existencia de al menos 44 especies, agrupadas en nueve clados, muchas de ellas aún en estado de especie candidata.

«El género Gyriosomus se distribuye desde Paposo (25° S) hasta Machalí (34° S), concentrando su mayor diversidad en las regiones de Atacama y Coquimbo. La topografía costera —dunas, terrazas y quebradas— genera microhábitats únicos, favoreciendo la especiación local. Sin embargo, la fragmentación provocada por la expansión urbana y minera ha aislado poblaciones. Hoy sabemos que existen “zonas de alta simpatría cladística”, donde conviven especies morfológicamente similares, pero genéticamente distintas», cuenta Pizarro-Araya.

«Hasta la fecha se han descrito 44 especies del género Gyriosomus, todas endémicas de Chile y conocidas popularmente como vaquitas del desierto. Sin embargo, un estudio reciente de filogenia molecular demostró que solo cerca de la mitad de esas especies tradicionales se validan genéticamente, mientras que el resto corresponde a especies crípticas, polimórficas o posibles sinónimos. Es decir, aún hay diversidad oculta por resolver dentro del grupo», añade.

Esta diversidad es notable considerando su limitada capacidad de dispersión. Al carecer de alas funcionales, cada especie depende de movimientos terrestres reducidos, lo que, sumado a la topografía fragmentada del desierto, genera patrones de microendemismo marcados. Algunas especies se restringen a dunas o sistemas llanos específicos, mientras que otras presentan rangos más amplios y parecen generalistas ecológicos.

En términos de morfología, Gyriosomus es un género heterogéneo. Se observan cuerpos alargados y pilosos en especies de dunas como G. elongatus, G. gebieni o G. kingi, adaptaciones que facilitan la movilidad sobre arenas sueltas y la protección frente a la radiación solar directa. Por otro lado, especies que habitan suelos compactados, como G. laevigatus, G. atacamensis o G. camanchaca, presentan cuerpos pequeños y compactos, con pilosidad reducida, optimizados para desplazarse bajo condiciones más firmes y vegetación escasa.

«Gyriosomus laevigatus es esta especie que se encuentra en Santiago, que es donde hay una alta demografía en el país. Entonces, la mayor parte de la población podría ir a ver a estos animales en los cerros de Santiago, ya sea en el cerro de Chena o cerca de Maipú, o también en Parque Cordillera, por ejemplo», menciona Anguita-Salinas.

«La única población de Gyriosomus camanchaca que se conoce está amenazada por este proyecto de hidrógeno verde INNA, que es bastante polémico. Esta especie es muy sensible, porque es microendémica. Yo estuve haciendo el estudio, revisando datos, y estos animales se distribuyen en menos de 10 km cuadrados. Lo dramático es que ni siquiera habitan en la totalidad de ese sector, sino que, en algunas partes, y no se ven todos los años. Son muy delicados», agrega.

En cambio, en ambientes montañosos, como los ocupados por G. granocostatus o G. impressus, los ejemplares muestran cuerpos globosos y grandes, decorados por pequeños puntos blancos, adaptaciones que probablemente contribuyen a la termorregulación y al camuflaje en suelos rocosos. A pesar de estas diferencias externas, muchas especies presentan alta similitud morfológica en caracteres tradicionales, lo que ha generado complejos de especies crípticas y sinónimos históricos, revelando la importancia de combinar genética y morfología para una delimitación confiable.

«Entre las especies más conocidas o fácilmente observables durante el Desierto Florido destacan: Gyriosomus kingi (Parque Nacional Llanos de Challe, Atacama), Gyriosomus batesi (terrazas costeras de Bahía Inglesa-Caldera, Atacama), Gyriosomus subrugatus (alrededores entre Vallenar y Pajaritos, Atacama), Gyriosomus whitei (alrededores entre Punta de Choros y Chañaral de Aceituno, Coquimbo, Atacama), Gyriosomus elongatus (Punta de Choros y Los Choros, Coquimbo) y Gyriosomus angustus (Específicamente Paposo, Antofagasta), reconocida en 2022 como Especie Embajadora de la Fauna Chilena por el Instituto Jane Goodall Chile y Fundación Goodwall, por su valor simbólico en la conservación de los desiertos costeros del norte», explica Pizarro-Araya.

«Presentan diferencias morfológicas y de comportamiento que reflejan una notable diversificación evolutiva en los ecosistemas áridos y semiáridos del norte de Chile. En términos morfológicos, las especies se han distinguido históricamente por la forma y ornamentación del pronoto y los élitros, así como por el patrón de manchas o bandas claras que caracterizan a cada una. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que estos rasgos externos son altamente variables y pueden presentar convergencias entre especies no emparentadas. Esto ha llevado a que hoy la identificación se base en características más estables, como la morfología del edeago en machos y de la espermateca en hembras, además de comparaciones genéticas», agrega.

Por otra parte, el comportamiento de las vaquitas está fuertemente mediado por la temperatura y la disponibilidad de humedad. Su actividad es predominantemente nocturna o crepuscular, evitando las horas de calor extremo y refugiándose bajo piedras, vegetación o enterrándose en el sustrato. Sin embargo, observaciones recientes indican que pueden extender su actividad durante el día si la cobertura de nubes reduce la radiación solar directa, evidenciando flexibilidad conductual frente a condiciones ambientales cambiantes.

«El comportamiento diario y estacional de las vaquitas del desierto está determinado por un conjunto de factores ambientales que interactúan estrechamente con la disponibilidad de recursos, la temperatura y la humedad del suelo, todos elementos claves en la dinámica de los ecosistemas áridos y semiáridos del norte de Chile. Entre ellos, la temperatura del aire y del sustrato es el regulador más evidente. Estos escarabajos son organismos ectotermos, por lo que dependen directamente del calor ambiental para mantener su metabolismo activo. Durante el día, presentan un patrón bimodal de actividad, con movimientos intensos en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando la radiación solar disminuye y las temperaturas del suelo se mantienen entre 25 °C y 35 °C. En las horas de máxima insolación, cuando el sustrato puede superar los 40 °C, los individuos suspenden toda actividad superficial y se refugian bajo piedras, grietas o en el interior del suelo, donde la temperatura es más estable y la humedad relativa mayor», profundiza Pizarro-Araya.

«La humedad ambiental y del sustrato es otro factor decisivo. Tras las precipitaciones o la presencia de nieblas costeras, el aumento de humedad activa la búsqueda de alimento, la actividad reproductiva y la locomoción superficial. Estas condiciones también favorecen la emergencia sincronizada de adultos, especialmente durante los eventos del Desierto Florido. En años extremadamente secos, la escasa humedad limita el movimiento y reduce las interacciones entre individuos, provocando una prolongación de los estados de reposo o diapausa», agrega.

La reproducción y la interacción entre especies son igualmente complejas. Se han documentado episodios de apareamiento entre diferentes morfos y especies cercanas, especialmente en localidades donde múltiples especies coexisten, como en Punta de Choros y Aguada de Tongoy. Estas interacciones sugieren posibles intercambios genéticos, incluso entre especies con más de 2.5% de divergencia genética, aunque los linajes parecen mantener integridad reproductiva en la mayoría de los casos.

«En campo se han documentado interacciones estrechas entre especies de vaquitas del desierto, sobre todo en zonas donde coexisten varios linajes. El estudio filogenético más reciente registró cortejos y cópulas interespecíficas en simpatría. Estas observaciones de comportamiento sugieren contacto reproductivo cuando confluyen varias especies, lo que se enmarca en una “zona de alta simpatría cladística” donde también se detectan especies crípticas y convergencia morfológica. Sin embargo, pese a esas cópulas observadas, la hibridación no está demostrada: confirmar flujo génico requiere evidencia genética y de genitalia que vaya más allá de la sola conducta en terreno», comenta Pizarro-Araya.

Entre los desafíos que enfrentan, la fragmentación de hábitat y los cambios climáticos representan amenazas críticas. La especialización ecológica de muchas especies las hace vulnerables a la pérdida de dunas, llanuras costeras o zonas montañosas, mientras que la irregularidad de las precipitaciones puede afectar la sincronización de su ciclo reproductivo y la disponibilidad de alimento.

«Las vaquitas del desierto enfrentan un conjunto de amenazas naturales y antrópicas que operan sobre su ciclo vital, sus microhábitats y, en último término, sobre su viabilidad poblacional. En el plano natural, la variabilidad climática del Pacífico (ENSO) regula la ventana corta en que los adultos emergen, se alimentan y se reproducen; cuando dominan periodos secos o fríos tipo La Niña, esas ventanas se cierran y las poblaciones quedan forzadas a permanecer en diapausa más tiempo, con menor reclutamiento y mayores riesgos de colapso local. A escala diaria, olas de calor y sustratos por sobre ~40 °C cortan su actividad superficial —clave para forrajeo y apareamiento—, restringiendo su éxito reproductivo y aumentando la mortalidad por estrés térmico», ahonda Pizarro-Araya.

«Entre las presiones antrópicas, la pérdida y fragmentación de hábitats costeros (dunas, terrazas y lomas costeras y quebradas) por expansión urbana y actividades mineras interrumpe la continuidad de microambientes donde coexisten linajes distintos y, en algunos casos, especies crípticas. Esa ruptura espacial puede aislar poblaciones, reducir flujo génico y dificultar la delimitación de unidades de conservación efectivas, más aún cuando la revisión molecular mostró que solo cerca de la mitad de las especies descritas se valida genéticamente y el resto podría corresponder a complejos crípticos o sinónimos», agrega.

A lo anterior se suma que algunas especies son extremadamente raras o se conocen solo de localidades tipo con difícil acceso, lo que limita la posibilidad de estudios exhaustivos y la evaluación de su estado de conservación. La microendemicidad combinada con estos factores convierte a Gyriosomus en un grupo especialmente sensible a perturbaciones antropogénicas y fenómenos extremos asociados al cambio climático. A pesar de estos riesgos, el estudio de las vaquitas del desierto ofrece una ventana única para comprender cómo la fauna adaptada a ambientes extremos responde a pulsos ecológicos, interacción entre especies y procesos evolutivos a microescala.

«Las vaquitas del desierto más vulnerables corresponden a aquellas con distribución extremadamente restringida, tamaños poblacionales reducidos y una marcada especialización ecológica. El caso más emblemático es Gyriosomus granulipennis, endémica de la Isla Choros, en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Esta especie ocupa un área menor a 20 km² y depende de parches vegetacionales muy específicos asociados a Frankenia chilensis y Ophryosporus triangularis, que le proporcionan refugio y alimento. Fue la primera especie de insecto chileno en ser incluida oficialmente en una categoría de conservación, inicialmente catalogada como Vulnerable (VU D2) por el Ministerio del Medio Ambiente», cuenta Pizarro-Araya.

«Otra especie en peligro de extinción es Gyriosomus angustus, una vaquita endémica de los cordones litorales de Paposo, en el Desierto Costero de Antofagasta. Su distribución se restringe a un estrecho corredor costero de menos de 40 km, donde enfrenta presiones derivadas de la expansión minera, la fragmentación del hábitat y el tránsito vehicular sobre dunas y quebradas. Esta especie fue declarada en categoría En Peligro (EN) por el Ministerio del Medio Ambiente y, en 2022, reconocida como Especie Embajadora de la Fauna Chilena por el Instituto Jane Goodall Chile y Fundación Goodwall, en atención a su valor ecológico, cultural y simbólico para la conservación del desierto costero», añade.

De esta manera, cada especie constituye un fragmento del intrincado mosaico del Desierto Florido, mostrando cómo la biodiversidad se sostiene en uno de los ambientes más extremos y fluctuantes del planeta. Conocerlas a fondo, desde su morfología y comportamiento hasta su ecología espacial y genética, es crucial para diseñar estrategias de conservación que consideren no solo la preservación de especies individuales, sino la integridad de los procesos ecológicos que permiten que el Desierto Florido cobre vida cada año.

«Al igual que en otros casos, hay que proteger su hábitat, evitar hacer turismo irresponsable en zonas únicas como el Desierto Florido y en general, evitar dañarlos directamente cuando nos encontremos con alguno, que además no pican y suelen ser bastante bonitos de ver sin necesidad de tomarlos o reubicarlos», sentencia Faúndez.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos