-

Conversaciones con una leyenda: Paul Dayton y sus 84 años dedicados al estudio de los bosques de algas

21 de enero, 2026 -

En el Día de la Concientización por los Pingüinos: Relevando al pingüino de Humboldt, una especie única en peligro

20 de enero, 2026 -

Corredores ecológicos y otras soluciones basadas en la naturaleza que se buscan fortalecer en Chile para enfrentar la crisis climática

20 de enero, 2026

Nuevos hallazgos de Tagua Tagua: Uso de plantas entre los cazadores de hace 12 mil años, y formas tempranas de conocimiento ecológico

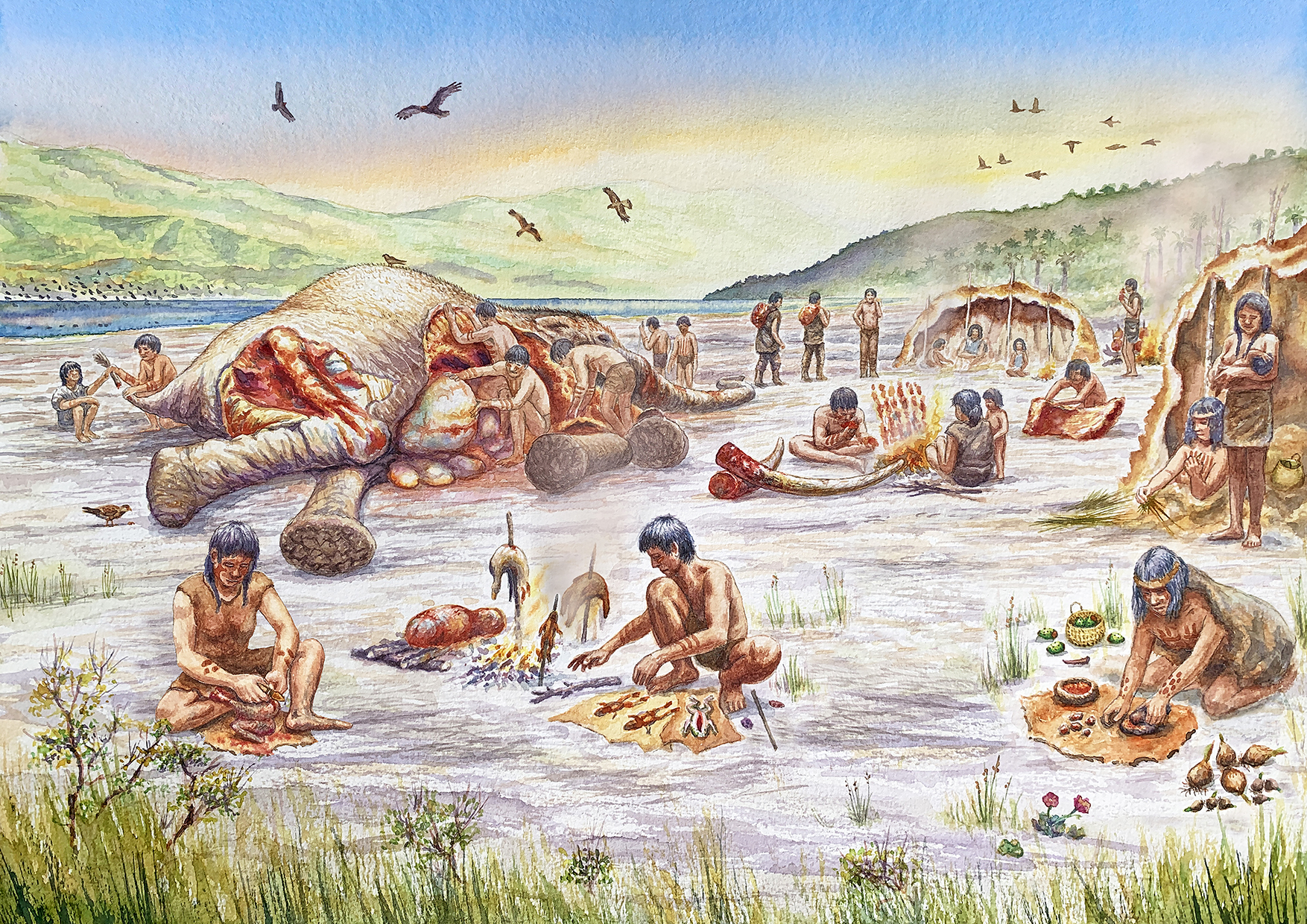

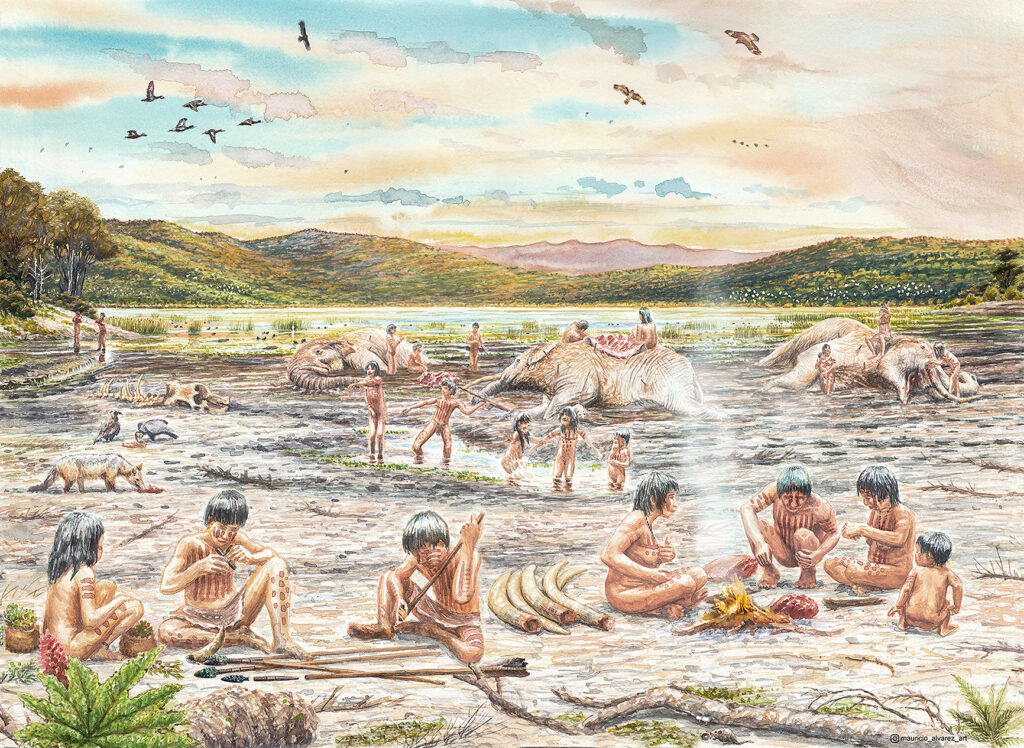

Hace más de 12 mil años, en el antiguo lago de Tagua Tagua, los primeros cazadores del valle central no solo siguieron las huellas de la megafauna, sino también las de las plantas que moldearon su vida cotidiana. Un nuevo estudio arqueobotánico revela cómo estas comunidades recolectaban, procesaban y transportaban especies vegetales de humedales y bosques, demostrando un conocimiento ecológico profundo y flexible frente a los cambios climáticos del Pleistoceno. Más que simples recursos, las plantas fueron parte esencial del entramado que unía a los humanos con su entorno. En esta nota te contamos todos los detalles.

A lo largo de Chile, los vestigios de los primeros grupos humanos revelan una estrecha relación con los paisajes que habitaron. Desde los cerros áridos del desierto de Atacama hasta las turberas del sur, el registro arqueológico muestra que las plantas no solo fueron parte del entorno, sino elementos clave en la vida cotidiana, así como en la supervivencia de estos pueblos.

En sitios como Monte Verde, en la actual Región de Los Lagos, las huellas de madera, fibras vegetales y restos de semillas dan cuenta de cómo, hace más de 14 mil años, las comunidades usaban los recursos vegetales para construir refugios, alimentarse y crear utensilios. En ese mapa diverso de ocupaciones tempranas, Tagua Tagua, en la actual Región de O’Higgins, también se levanta como un enclave excepcional.

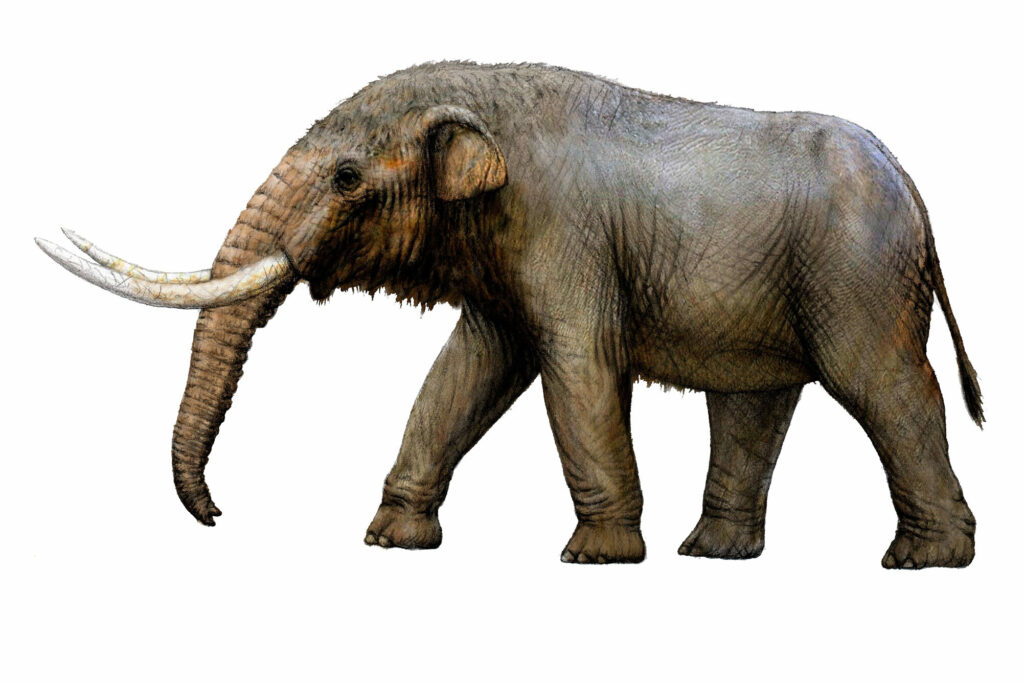

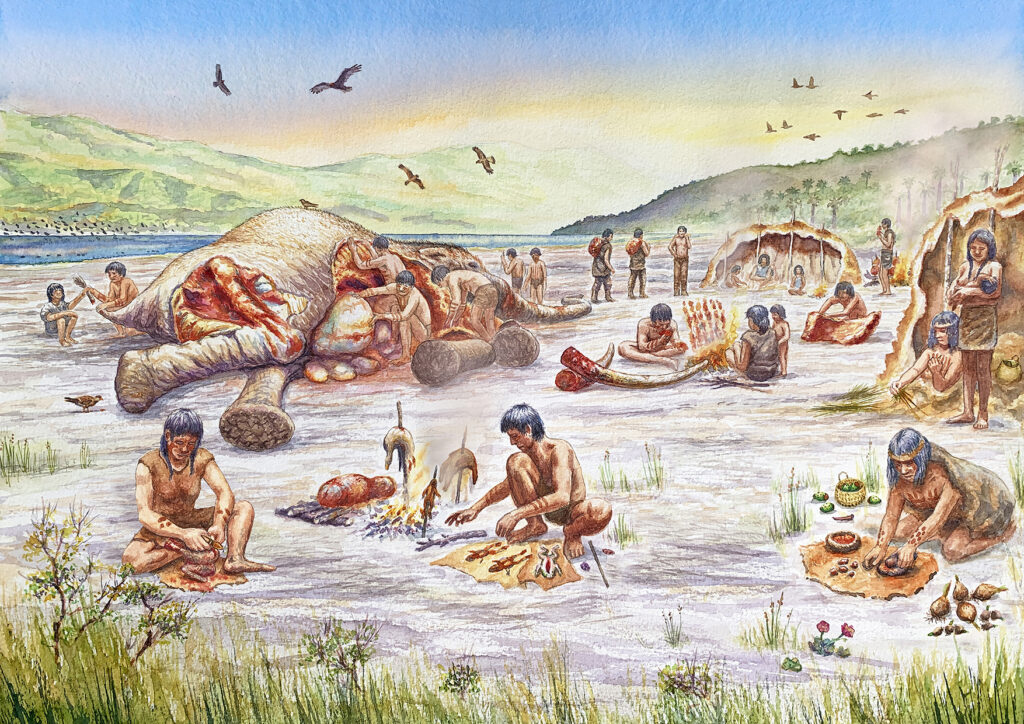

Antiguamente, cubierto por un gran lago, este lugar concentró una enorme biodiversidad y se transformó en un punto de encuentro entre humanos, animales y plantas durante el Pleistoceno tardío. Allí, entre mastodontes sudamericanos, caballos y perezosos gigantes, los cazadores recolectores dejaron rastros que permiten reconstruir un modo de vida profundamente entrelazado con la vegetación.

«El uso de los vegetales en grupos tempranos en Monte Verde está ultra descrito. En Monte Verde existe otro nivel de preservación, porque la turba que cubrió el sitio en el fondo evitó que todos los restos vegetales se descompusieran. Y ahí hay un manejo de vegetales que es súper importante, en realidad. O sea, es mucho más significativo que el que tenemos nosotros acá, pero también está dado por un tema de preservación. Allá tienen maderas, semillas, restos de algas, en fin, es otra cosa. Sin embargo, digamos que en Chile central al menos, el de Tagua Tagua es el registro más antiguo de uso de vegetales. Aunque, en realidad, los cazadores recolectores ocupaban vegetales desde antes de llegar a América. Entonces, lo que pasa es que lo estamos recién comenzando a encontrar el registro», profundiza Rafael Labarca, arqueólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Arqueología de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

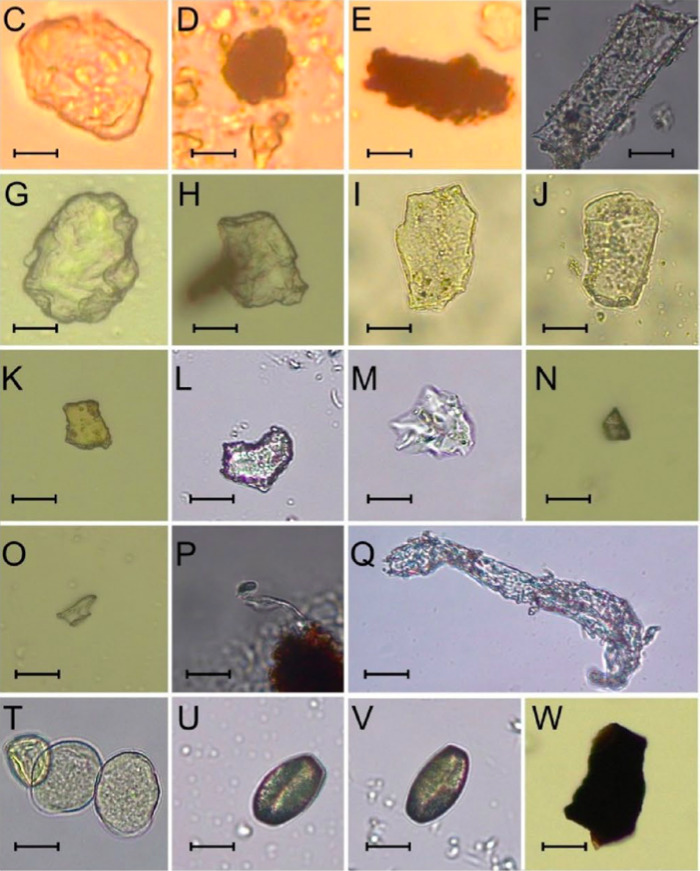

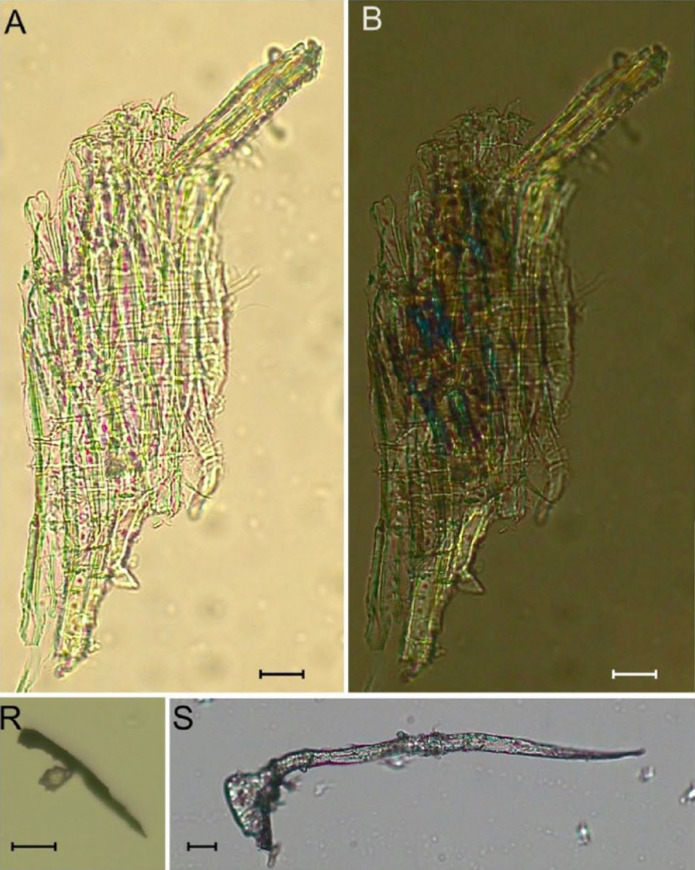

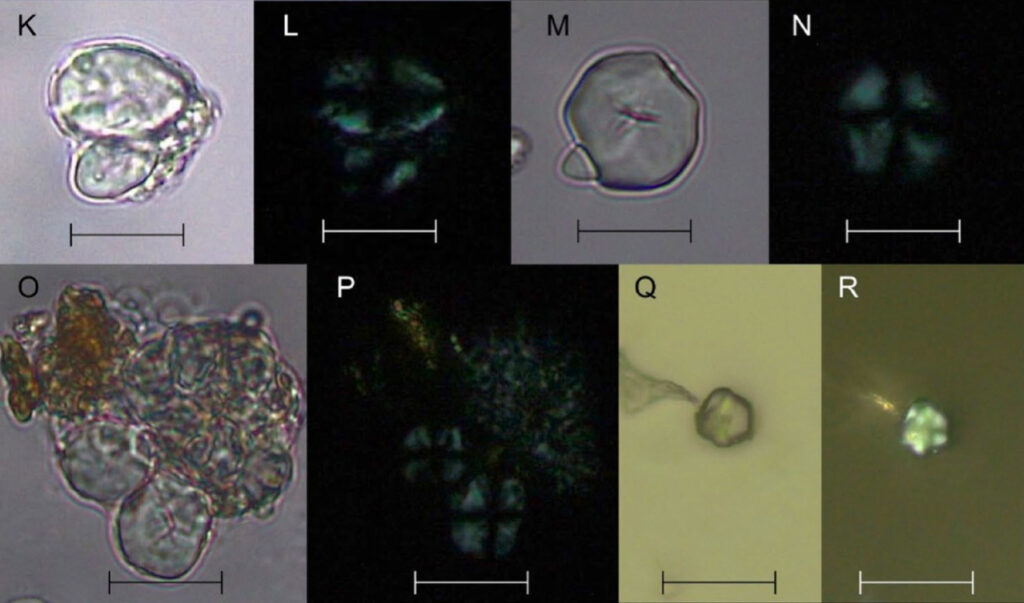

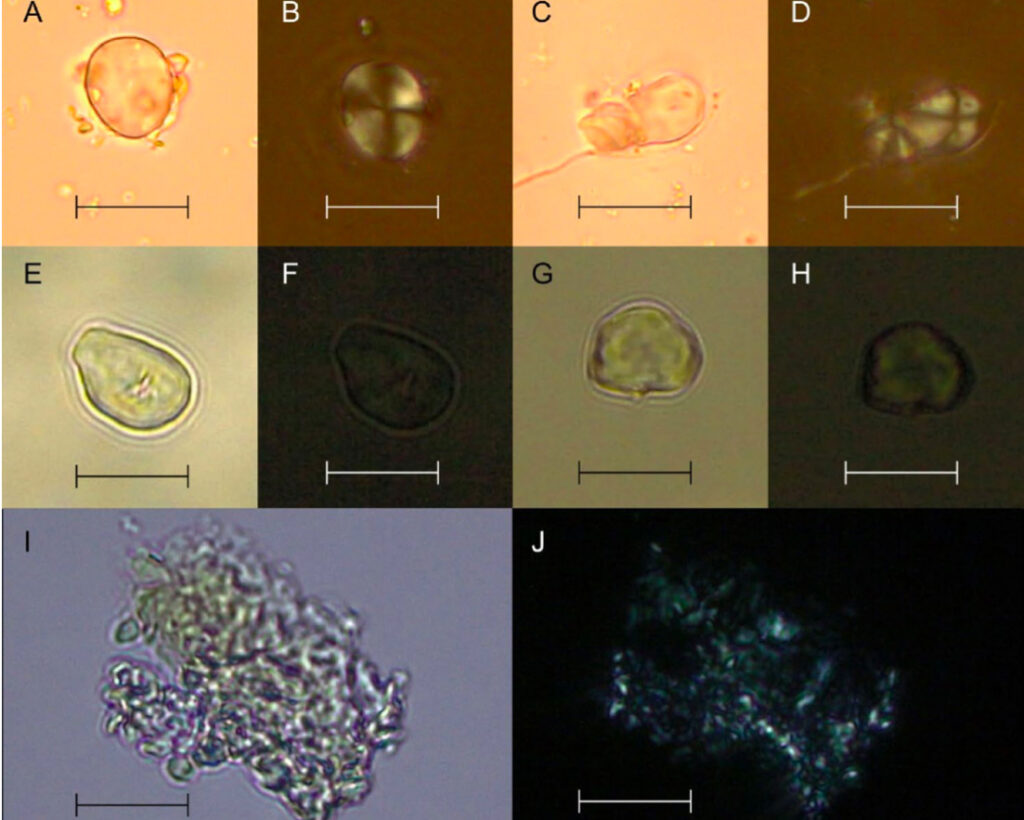

Hoy, un nuevo estudio realizado en Tagua Tagua III ha permitido ir más allá de la caza y revelar este aspecto natural menos visible, pero igual de crucial: el uso y conocimiento de las plantas. A través del análisis de fitolitos, granos de almidón y restos microscópicos, los investigadores han descubierto que estas comunidades recolectaban, procesaban y transportaban especies vegetales con distintos fines. En ellas, las plantas aparecen no como un simple recurso, sino como parte del tejido que conectaba al ser humano con su entorno.

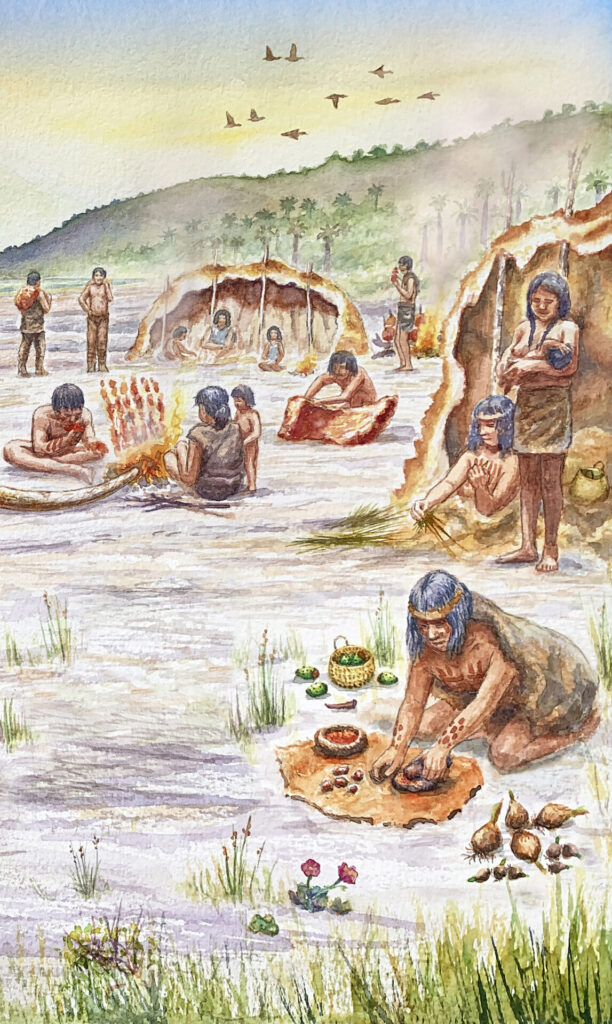

«En Tagua Tagua se combinan varios tipos de sitios, que son ocupaciones. Por ejemplo, residenciales breves, como era Tagua Tagua I, pero también tenemos Tagua Tagua II y III, que eran campamentos más especializados. En el caso de Tagua Tagua II, hasta ahora sabemos que era especializado en caza y faenamiento, mientras que Tagua Tagua III, como hemos hecho últimamente muchos estudios intensivos, sabemos que era un campamento temporal, pero logístico, donde se hacían muchas cosas», menciona Carolina Godoy, antropóloga de las Pontificia Universidad Católica de Chile, quien ha realizado estudios de los vegetales y de los materiales líticos presentes en Tagua Tagua III, investigadora principal del estudio.

«Entonces, además de cazar, sabemos que consumían la fauna mayor, pero también menor, que recolectaban plantas y trozaban plantas ahí, trozaban estos pigmentos, y tenían muchas actividades, donde también se une este movimiento hacia la cordillera. Refleja un sistema de movilidad que parece ser bien flexible, con la laguna como un punto estratégico», agrega.

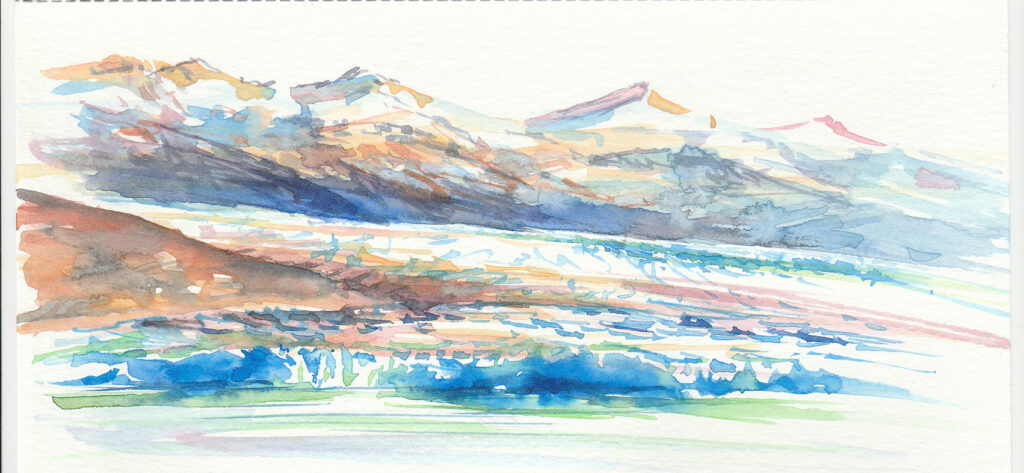

Tagua Tagua: Un paisaje de agua y vida

Hace más de 12.600 años, la cuenca de Tagua Tagua no era solo un simple valle; era un gran humedal y lago estacional que podía alcanzar hasta 31 km² de superficie durante la temporada de lluvias, con profundidades de hasta cinco metros. Rodeado por bosques frondosos que combinaban especies propias del bosque valdiviano y de la región nordpatagónica, este lago ofrecía refugio y alimento a una rica diversidad de fauna, desde gonfotéridos y caballos hasta ciervos extintos, roedores, aves y anfibios. La región funcionaba como un microclima templado-frío, con lluvias abundantes y temperaturas que fluctuaban según las glaciaciones, convirtiéndola en un refugio natural durante los cambios climáticos del Pleistoceno tardío.

El entorno vegetal era variado y estratégico. Los márgenes del lago estaban cubiertos de juncales y gramíneas acuáticas, mientras que los bordes más elevados albergaban bosques de coníferas y especies de invierno frío, además de arbustos y helechos. Esta diversidad permitía a los primeros habitantes explotar múltiples recursos simultáneamente.

De esta manera, el registro arqueológico de Tagua Tagua es excepcional por su densidad y variedad de hallazgos. Los sitios identificados como Tagua Tagua I, II y III muestran ocupaciones recurrentes de grupos cazadores-recolectores, siendo así sumamente valiosos. En ellos se han encontrado herramientas líticas, restos de fogones, huesos de animales con marcas de corte y fragmentos de carbón vegetal, lo que permite reconstruir con precisión actividades de caza, procesamiento de alimentos y uso de fuego. Además, la presencia de obsidiana —una roca volcánica no local— indica que estas poblaciones tenían conocimientos geográficos avanzados y redes de movilidad o intercambio para obtener materias primas de alta calidad.

Asimismo, los restos de megafauna extinta, como los gonfotéridos, junto con especies menores, muestran cómo estos ecosistemas sostenían una amplia red trófica. Los fósiles también permiten estudiar patrones de extinción y adaptación de la fauna frente a los cambios climáticos y la presión humana. La combinación de restos arqueológicos y paleontológicos convierte a Tagua Tagua en un laboratorio natural único, donde es posible estudiar simultáneamente la vida humana y animal en un mismo contexto ambiental.

«Tagua Tagua es importante por varios motivos, la verdad. En general, estos sitios son complicados de excavar, son difíciles de encontrar. Muchas veces la evidencia es discutible, porque en ocasiones ha pasado mucho tiempo, entonces, son dudosas las asociaciones, pero en Tagua Tagua en realidad hemos tenido la suerte de que las depositaciones son muy claras, las asociaciones están claras, los fechados radiocarbónicos son coherentes. Entonces, en general, son sitios con una evidencia que es súper indiscutible», explica Labarca.

«Después, hay varios sitios concentrados en un espacio muy reducido. Eso también es bastante interesante y que no es tampoco tan común dentro de estos sitios tempranos, que normalmente están como sueltos en el espacio. Del mismo modo, tenemos una evidencia clara de interacción entre fauna extinta y los grupos humanos. Tenemos huesos quemados, hay huesos con huellas de corte, los materiales líticos están asociados a los restos óseos, entonces, por ese lado también es bastante clara esa asociación. Lo otro es que tenemos mucha evidencia de explotación de animales que normalmente no están en el registro, que son los gonfoterios, eso es muy valioso, porque en Sudamérica son pocos los sitios donde hay evidencia de caza y de procesamiento de estos animales. Acá en Chile está Monte Verde, por ejemplo, pero saliendo de Chile hay unos sitios en Venezuela y algunos en Brasil quizás, pero no hay mucha evidencia», agrega.

Por otro lado, los sedimentos acumulados en el fondo del lago funcionan como un registro paleoambiental y paleoclimático. A través del análisis de polen, carbón vegetal y microfósiles, los científicos han reconstruido cómo cambiaron los bosques, humedales y pastizales durante los últimos 50.000 años. Esto ha permitido entender no solo la dinámica ecológica del lago, sino también cómo los primeros humanos adaptaron sus estrategias de subsistencia frente a variaciones de clima y disponibilidad de recursos.

«Tagua Tagua es importante porque es un sitio arqueológico y también paleontológico. Provee de registros paleoclimáticos al mismo tiempo, y que está muy bien datado. Entonces, nos permite tener certeza de que podemos hacer asociaciones entre, por ejemplo, lo que hacían las personas, cómo era el clima y también cómo era el ambiente y otras especies que habitaban ahí, como las plantas y animales», señala Godoy.

«Los sitios de Tagua Tagua muestran que, durante el final del Pleistoceno, y el comienzo del Holoceno, hubo una variación climática muy fuerte, pasando de periodos de mayor humedad a mayor sequía de forma bien alternada. Entonces, estas personas, al parecer según lo que hemos visto en las evidencias, habrían respondido con alta flexibilidad utilizando un set amplio de recursos. No solamente era la megafauna, sino que también la fauna menor, la recolección tanto de plantas como de recursos animales, porque hay recursos animales que también se recolectan como, por ejemplo, los huevos. De esta manera, respondían de manera flexible a estos cambios ambientales, utilizando el lago como un punto ecológico estratégico, donde, si bien hubo muchas fluctuaciones, siempre se mantenía cierta biodiversidad alrededor que se podía utilizar», agrega.

Finalmente, la ubicación del lago en el valle central chileno lo hacía un punto estratégico de asentamiento. Ofrecía abundante agua y alimentos, así como materiales para herramientas, pigmentos y combustibles. La memoria histórica y cultural de la zona, aún presente en los actuales habitantes, confirma que estos paisajes fueron intensamente utilizados y reconocidos como lugares de ocupación prolongada y recurrente, siglos antes de la llegada de la agricultura moderna que desecó el lago en 1833.

Herramientas, pigmentos y fuego

El registro arqueobotánico de Tagua Tagua III revela que los primeros habitantes no solo dependían de la fauna, sino que también utilizaban activamente una amplia gama de plantas para alimentación, herramientas y posibles fines simbólicos. Los análisis de fitolitos, granos de almidón y restos leñosos recuperados de artefactos de piedra muestran un uso diversificado de recursos vegetales provenientes de humedales, bosques y zonas ribereñas.

Las herramientas líticas, tanto de andesita como de sílice, contenían evidencia de tejidos leñosos y fitolitos asociados a coníferas y Winteraceae, lo que sugiere que estas especies fueron transportadas deliberadamente desde zonas más altas o distantes para su procesamiento. Del mismo modo, si bien la evidencia de carpintería es limitada y probablemente esporádica, la presencia de granos de almidón adheridos a los mismos artefactos indica que estas herramientas cumplían funciones múltiples, incluyendo el procesamiento de raíces, tubérculos y otras partes vegetales.

«Por ejemplo, en el sitio Tangua Tagua III hemos visto que los artefactos líticos eran muy multifuncionales. Entonces, en un mismo artefacto lítico, por ejemplo, encontramos filamentos de plumas de aves y a la vez encontramos restos vegetales. Estamos viendo que los artefactos eran bien versátiles, y tiene relación con cómo era esta ocupación logística del sitio, donde se realizaban múltiples actividades al mismo tiempo», asegura Godoy.

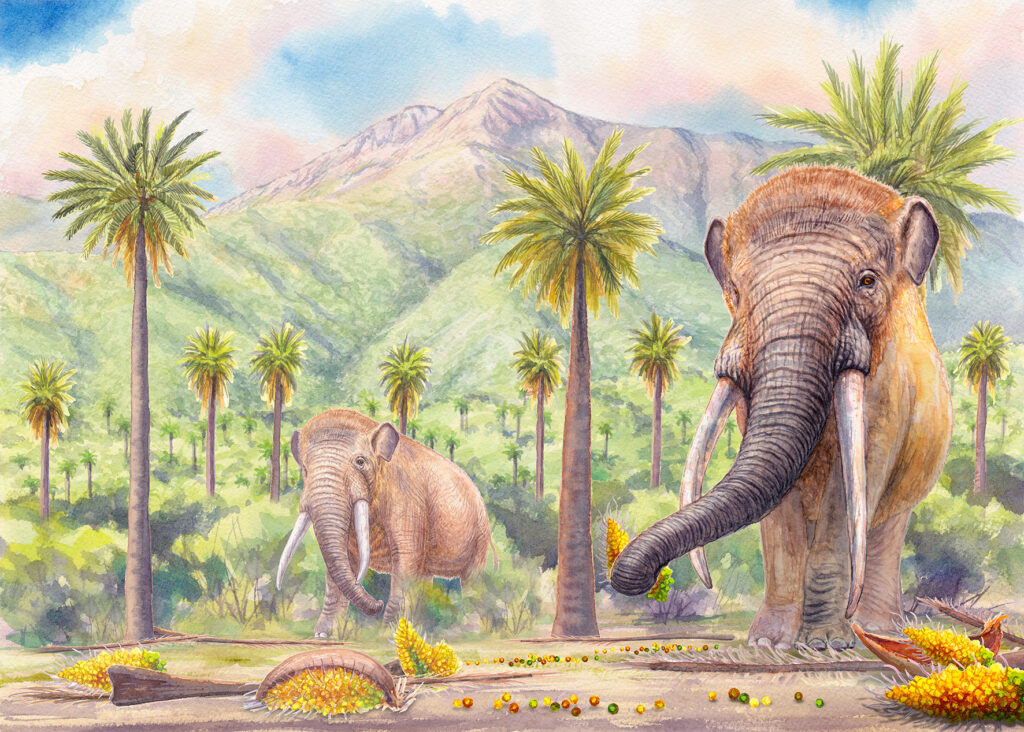

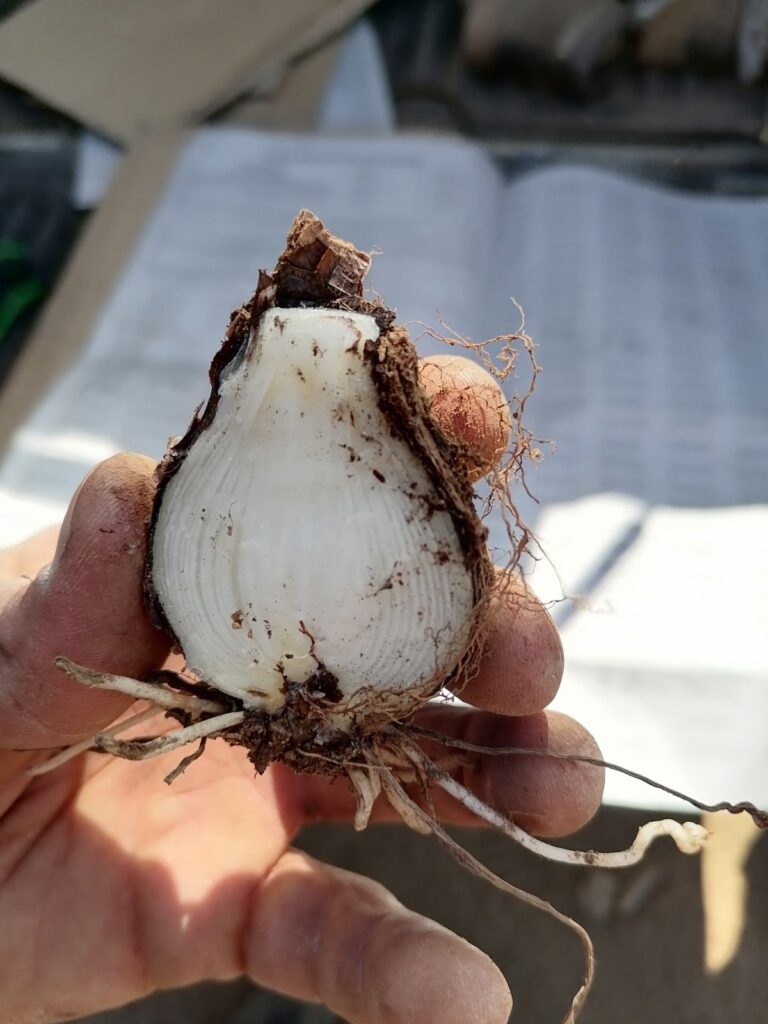

La diversidad de plantas identificadas es notable. Entre los hallazgos se incluyen tubérculos y raíces comestibles, semillas de cactáceas, palmas chilenas (Jubaea chilensis), gramíneas rizomatosas, juncos y plantas acuáticas como Potamogeton spp. Esta variedad refleja un aprovechamiento de microhábitats muy diferenciados, desde zonas húmedas hasta bosques abiertos. Asimismo, La gelatinización parcial de algunos granos de almidón indica que muchas plantas fueron cocinadas o expuestas al calor, probablemente en fogones, para hacerlas más digeribles o útiles para otras actividades.

«Lo que nosotros hemos encontrado, a partir de análisis de microfósiles, también de restos de carbón y de macro restos, son algunos vestigios, porque no tenemos las plantas completas en sí. Hemos identificado, por ejemplo, la palma chilena, la chusquea, también algunas ciperáceas y varios tipos de tubérculos. Estamos tratando de trabajar para definir bien cuáles podrían ser, pero parece que los tubérculos eran una base muy importante dentro del uso de las plantas de alrededor de la laguna. También hemos encontrado microfósiles de maderas, que son tanto del esclerófilo como de plantas que parecen ser más altoandinas, como por ejemplo las winteráceas o posibles coníferas», señala Godoy.

«Estas posibles maderas de coníferas o winteráceas vendrían de zonas, probablemente, más altas de lo que se ubica la laguna. Podrían ser, por ejemplo, de las cadenas montañosas que están alrededor o la cordillera. Esto está en conjunto con otras evidencias, como, por ejemplo, la obsidiana, que está muy bien representada en los sitios. Entonces, sabemos que ellos tenían unos circuitos de movilidad amplios, donde posiblemente iban a buscar recursos, como la obsidiana, y también aprovechaban de traer madera que eran deseadas para ellos», agrega.

Otro aspecto relevante es la combinación de residuos vegetales con pigmentos minerales, especialmente ocre rojo. En algunas herramientas se identificaron restos de ocre mezclados con fitolitos, lo que podría sugerir usos prácticos y simbólicos. Por un lado, el ocre podía servir para fabricar adhesivos resistentes que reforzaban el agarre de mangos en herramientas; por otro, se plantea la posibilidad de pintura corporal o decorativa, aunque hasta ahora no se ha documentado arte rupestre en el área.

«Como encontramos microfósiles, tenemos que un poco mirar en la literatura etnográfica, por ejemplo, para ir interpretando cómo se podrían haber usado las plantas. Entonces, hasta el momento hemos encontrado que la palma chilena, además de estar sola, o sea, como evidencia propiamente vegetal, también está integrada con lo que es un pigmento rojo, que es mineral de óxido de hierro. Y, mirando un poco en la literatura, hemos visto que algunos grupos de otros lugares del mundo, pero también cazadores recolectores, lo usaban, por ejemplo, para combinarlo con este pigmento y hacer que la retención fuera mejor. Entonces, podría ser que estén usando algunos de estos tipos de plantas para esos fines», ahonda Godoy.

«Todavía estamos tratando de investigar bien para qué sería el uso de este pigmento, porque hay miles de posibilidades. Podría ser para pintura corporal o para arte rupestre, que aún no se ha encontrado cerca de la zona de estudio, pero podría eventualmente encontrarse. También se usaban los pigmentos para otros tipos de fines más domésticos. Entonces, es una puerta abierta a la investigación. Además, algunas de las plantas que hemos encontrado, sabemos por la literatura, que tienen fines más allá de lo alimenticio, como, por ejemplo, para cestería», añade.

Paisajes vegetales en el Pleistoceno tardío

Los hallazgos de Tagua Tagua no solo documentan cómo las plantas fueron parte de la vida cotidiana de los cazadores del Pleistoceno tardío, sino que también permiten vislumbrar una forma temprana de conocimiento ecológico. Lejos de una relación meramente utilitaria, los registros indican que estos grupos entendían las dinámicas del paisaje, las estaciones y la distribución de los recursos con notable precisión. Esta capacidad de leer el entorno fue clave para su supervivencia y puede considerarse una de las raíces más antiguas de la gestión ambiental humana en Chile central.

«Nosotros vemos, por ejemplo, en Tagua Tagua III, tenemos semillas de cactus que además están en consonancia con el hallazgo de las cáscaras de huevo que están en el sitio. Pensamos que es posible que estos recursos indiquen un mayor uso en la temporada seca, o sea, en primavera a verano. Hemos pensado también que, si logramos identificar mejor, por ejemplo, los tipos de tubérculos que usaban, podríamos revisar en qué temporada se suelen recolectar, para así ir afinando mejor si es solamente en primavera o más en verano. Una vez que vayamos afinando las especies de estos recursos, con mejores colecciones de referencia, podríamos contestar una pregunta más exacta, pero por el momento parecen ocupaciones más estivales», señala Godoy.

Es así como el uso selectivo de especies provenientes de distintos ambientes —humedales, bosques y zonas cordilleranas— revela una comprensión compleja del territorio. Saber qué plantas podían servir como combustible, alimento o material de trabajo implicaba reconocer sus propiedades físicas, su disponibilidad estacional y los lugares donde crecían. En este sentido, los habitantes de Tagua Tagua fueron no solo recolectores, sino también observadores atentos y transmisores de conocimiento. La memoria ecológica que construyeron probablemente se transmitía de generación en generación, configurando una forma temprana de tradición ambiental.

«Estamos reuniendo cada vez más evidencia de que los grupos cazadores recolectores ocupaban de manera integral todos los recursos del lago. Ese es también un punto importante, porque en años anteriores, 20-30 años atrás, cuando se excavó Tagua Tagua I y II, había una sobrerrepresentación de los animales, y particularmente de los animales grandes. Pero lo que hemos estado haciendo nosotros en el proyecto, por un lado, es demostrar que también había consumo de animales pequeños, que son eventualmente hasta más abundantes en el lago, como patos, taguas, coipos, ranas. Y ahora estamos agregando los recursos vegetales que estaban en principalmente en torno al lago», asegura Labarca.

Este tipo de evidencias también desafía la antigua dicotomía entre “cazadores” y “agricultores”. En Tagua Tagua ya existían comportamientos que anticipan una domesticación incipiente del paisaje: la selección de plantas útiles, la recolección recurrente en sitios específicos y el transporte planificado de materiales vegetales. Estos gestos, aunque aún no agrícolas, sentaron las bases para una relación más estructurada con los ecosistemas, una que reconoce el valor de las plantas no solo como recursos, sino como parte fundamental del equilibrio entre cultura y naturaleza.

«Los cazadores recolectores eran parte del ambiente, no estaban sobre el ambiente, que es como ahora nosotros concebimos la naturaleza, como nosotros separados de la naturaleza. Los grupos cazadores recolectores se sentían parte de esa naturaleza. Entonces, por ese lado, la conocían impecablemente bien, sabían los ciclos del florecimiento, de la maduración de los frutos, sabían en qué temporada había ciertas aves, cómo migraban los animales, qué frutas son comestibles, cuáles no», agrega.

Todas estas practicas muestran que los paisajes del Pleistoceno tardío eran gestionados activamente por sus habitantes. Este patrón de conocimiento y adaptación ofrece hoy una perspectiva única sobre la compleja relación entre humanos y ecosistemas, revelando prácticas de manejo, movilidad y sostenibilidad que perduran como lecciones del pasado.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos