-

Un “Fuego” bioluminiscente que enciende el Archipiélago de Humboldt: Registran la presencia de Pyrosoma frente a Isla Chañaral de Aceituno

9 de enero, 2026 -

Tras la pista de los refugios escondidos de Los Andes: Científicos rescatan historia de antigua ruta de comunicación trasandina

9 de enero, 2026 -

Caminos de memoria andina: Voces del Qhapaq Ñan ante la emergencia climática.

8 de enero, 2026

Una mirada a la Cordillera de Nahuelbuta, una de las formaciones rocosas más antiguas de Chile y refugio de un alto endemismo

La Cordillera de Nahuelbuta es mucho más que un macizo montañoso: es un testimonio de la historia geológica del planeta, un santuario de biodiversidad y un territorio cargado de significado cultural. Recorrer sus senderos es adentrarse en un espacio donde ciencia y tradición dialogan, recordándonos que el futuro de este lugar depende de la capacidad que tengamos para protegerlo. En tiempos de crisis climática y pérdida de biodiversidad, Nahuelbuta se levanta como un símbolo de resistencia y como un llamado urgente a la acción.

Entre los paisajes más antiguos de Chile, se alza un macizo que ha sido testigo de procesos geológicos, históricos y culturales que marcaron al territorio y a sus habitantes: la Cordillera de Nahuelbuta. Su nombre, proveniente del mapudungun nawelfütra —que puede traducirse como “gran jaguar” o “gran puma”—, evocando así la fuerza de la naturaleza y el vínculo ancestral del pueblo mapuche con estas montañas.

Aunque suele quedar eclipsada por la imponente Cordillera de los Andes, Nahuelbuta forma parte de la Cordillera de la Costa y es, en realidad, mucho más antigua que su vecina del este. Su formación comenzó hace más de 500 millones de años, cuando aún las plantas no colonizaban la tierra, lo que la convierte en un auténtico “fósil viviente” de la geología sudamericana.

Hoy, este cordón montañoso no solo representa un relicto natural de alto valor científico y ecológico, sino también un espacio cultural cargado de memoria. Desde antiguos senderos mapuches utilizados para la recolección de plantas medicinales hasta las huellas de la colonización española y la posterior expansión forestal, Nahuelbuta ha estado en el centro de tensiones entre conservación y explotación.

Explorando su historia y geografía

La Cordillera de Nahuelbuta forma parte de la Cordillera de la Costa, aunque por sus características físicas y su valor ecológico suele ser considerada un territorio con identidad propia. Se extiende entre el río Biobío por el norte y el río Imperial por el sur, actuando como frontera natural entre las regiones del Biobío y La Araucanía. Su superficie es de unas 620 mil hectáreas y su altura oscila entre los 200 y 1.500 metros sobre el nivel del mar.

A diferencia de la Cordillera de los Andes, que se formó hace “solo” unos 170 millones de años, Nahuelbuta es mucho más antigua: las rocas que la componen datan del Paleozoico, hace alrededor de 450 a 570 millones de años. En aquel entonces, cuando aún las plantas no habían colonizado los continentes, se levantaban ya los macizos graníticos que hoy conforman su núcleo. Estas rocas, surgidas en el período Carbonífero, conviven con extensas franjas de material metamórfico que narran una historia geológica compleja, marcada por choques de placas tectónicas y procesos de erosión a gran escala. Su carácter milenario hace que algunos científicos la consideren un auténtico “laboratorio natural” para entender la evolución de los paisajes de Sudamérica.

«Esta es una historia un poquito controversial, porque efectivamente durante mucho tiempo se habló de que la Cordillera del Nahuelbuta era una de las más antiguas de Chile en cuanto a su formación. Pero hay que hacer una diferencia. La cordillera en cuanto su formación efectivamente es más antigua que la Cordillera de los Andes, la formación del material rocoso. Lo que es muy reciente es su levantamiento. Hablamos de que la roca de la que está hecha efectivamente es muy antigua, corresponde a cámaras magmáticas de volcanes que se extinguieron hace cientos de millones de años. Sin embargo, estas se mantuvieron bajo el mar, y era relativamente plano hasta hace no más de 3 o 5 millones de años, que es el tiempo en que se levanta la Cordillera de Nahuelbuta como cordillera», explica Christian Romero, director ejecutivo de Fundación Nahuelbuta.

Desde el punto de vista geomorfológico, Nahuelbuta presenta una forma semielíptica, con aproximadamente 190 km de extensión longitudinal en dirección norte-sur y 50 km de ancho este-oeste, entre las ciudades de Angol y Cañete. Sus cumbres más altas alcanzan cerca de los 1.400 m s. n. m., con la Piedra del Águila como punto emblemático. Desde allí, en días despejados, es posible observar una panorámica única: los volcanes de la Cordillera de los Andes hacia el este, el valle central en toda su extensión y, hacia el oeste, la franja azul del océano Pacífico.

Pero la geografía de Nahuelbuta no solo es un espectáculo visual. Sus laderas cumplen un rol clave en el ciclo del agua, pues obligan a los ríos andinos a desviarse y, al mismo tiempo, dan origen a lagos costeros como el Lanalhue y el Lleu Lleu, que abastecen de agua a comunidades, agricultura e industrias locales. Además, sus bosques nativos y humedales de altura actúan como un biombo climático, regulando las temperaturas y almacenando carbono.

La historia humana en Nahuelbuta es igualmente profunda. Durante siglos, las comunidades mapuche habitaron y recorrieron estas montañas, desarrollando un conocimiento íntimo de su flora y fauna. Aquí se trazaron senderos para la recolección de plantas medicinales por parte de las machis, y también rutas de entrenamiento para los weichafes (guerreros) y kalkus (conocedores de la espiritualidad). Este vínculo ancestral con el territorio ha moldeado una rica farmacopea tradicional y un sentido cultural que persiste hasta hoy.

«Lo que finalmente nos han podido compartir ellos a nosotros es que este territorio es un territorio de encuentros, no solo para la biodiversidad, sino que también para la gente que la habita. Y ha sido así desde que existe gente habitando el territorio. Los mapuches nos cuentan que la Cordillera de Nahuelbuta es un lugar espiritual, donde uno va a peregrinar de alguna manera, a buscar conexión con la Mapu. Conexión con el entorno, con lo que nosotros llamamos ecosistemas o naturaleza. De alguna manera, a través de esto, encontrar una iluminación. Son lugares de peregrinación antiguamente para las machis, para los loncos. Son lugares donde se iba a conversar y a tomar decisiones», profundiza Romero.

Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, Nahuelbuta se transformó en un espacio estratégico dentro de la Guerra de Arauco. Los colonizadores buscaron explotar sus depósitos auríferos aluviales, fundando fuertes y asentamientos en torno a la cordillera, con la intención de controlar tanto los recursos minerales como a la población mapuche. Sin embargo, la resistencia indígena y la compleja geografía del macizo dificultaron estos intentos de dominación.

Ya en los siglos XIX y XX, el avance de la colonización y la industrialización trajo consigo profundas transformaciones. La madera de Nahuelbuta abasteció primero la minería del carbón en Lota y Coronel, y luego se convirtió en un recurso clave para la exportación de trigo durante la Fiebre del Oro en California y Australia. Estas talas intensivas degradaron extensas zonas de bosque nativo. Posteriormente, para contener la erosión de suelos y satisfacer la demanda de madera, se impulsó la introducción de especies exóticas como el pino radiata, proceso que alcanzó su punto máximo en la segunda mitad del siglo XX. Así, buena parte del paisaje original fue sustituido por plantaciones forestales que aún dominan la zona.

Hoy, pese a siglos de explotación, Nahuelbuta sigue siendo reconocida como una reserva de biodiversidad de valor mundial, gracias a que su geografía permitió la supervivencia de especies que desaparecieron en otras regiones durante las glaciaciones. Es un territorio de contrastes: entre lo milenario y lo contemporáneo, entre la cultura mapuche y la herencia colonial, entre el bosque nativo y las plantaciones. En ese equilibrio frágil descansa su importancia, no solo para Chile, sino para el planeta entero.

«La Cordillera de Nahuelbuta es un territorio que se destaca por concentrar una importante biodiversidad nacional. Y esto se debe principalmente a varios factores, dentro de los que destacan los procesos biogeográficos, que permitieron que este territorio fuera un refugio de mucha de esta biodiversidad durante los periodos de glaciares. Y desde ahí después comenzó a repoblar otro territorio, una vez que los hielos retrocedieron. Entonces, tenemos un lugar que desde el pasado se ha concentrado una fuente importante de biodiversidad, por lo tanto, ha sido refugio para muchas de estas especies», profundiza Rafael García, doctor en Ciencias Forestales e ingeniero forestal, de la Universidad de Concepción.

«Posteriormente, con los cambios en el uso del suelo, ahora también es un refugio, pero de una u otra manera escapando de la pérdida de ecosistemas que nosotros hemos generado, porque tenemos estos refugios históricos que explican mucho de la historia evolutiva y de nuestras poblaciones más antiguas de algunas especies. Actualmente, es un reservorio de biodiversidad, ante la grave pérdida de biodiversidad que hemos tenido en las latitudes circundantes del territorio», agrega.

Un santuario natural único

La Cordillera de Nahuelbuta es reconocida internacionalmente como una de las áreas con mayor riqueza y endemismo de Chile. Su particularidad radica en ser un punto de encuentro de dos grandes ecosistemas: el bosque mediterráneo de la zona central y el bosque valdiviano siempreverde del sur. Esta confluencia genera una mezcla irrepetible de especies, algunas propias de ambientes templados y otras adaptadas a condiciones más frías y húmedas.

«Este territorio se encuentra precisamente en lo que se considera un ecotono, que es una transición entre dos de los ecosistemas más importantes que hay en Chile. Como resultado, finalmente, de un efecto que se produjo en la última glaciación. Tanto este territorio, como otros dos lugares en Chile, que son el norte de Chiloé y el Cerro Oncol en Valdivia, fueron lugares que no se congelaron durante la última glaciación, hace unos 12.000-14 000 años atrás, y precisamente permitieron que la biodiversidad se refugiara acá. Biodiversidad de todo el territorio, del norte y de más al sur, también de la Cordillera de los Andes», comenta Romero.

«Desde ahí se mantuvieron muchas especies, que incluso son muy particulares, porque no se encuentran en algunos otros lugares de Chile, en distribuciones muy extrañas, como algunas orquídeas que están en Valparaíso y Angol, otras especies como algunas coníferas, como el lleuque, que están en algunos puntos de la Cordillera de los Andes y también en la Cordillera de Nahuelbuta, y las emblemáticas araucarias, que obviamente hacen que este territorio sea muy particular. Entonces, hay una historia relacionada con este refugio glaciar, que nosotros le decimos que es como una especie de arca. Si tuviéramos que buscar algo similar al arca de Noé sería la Cordillera de Nahuelbuta», agrega.

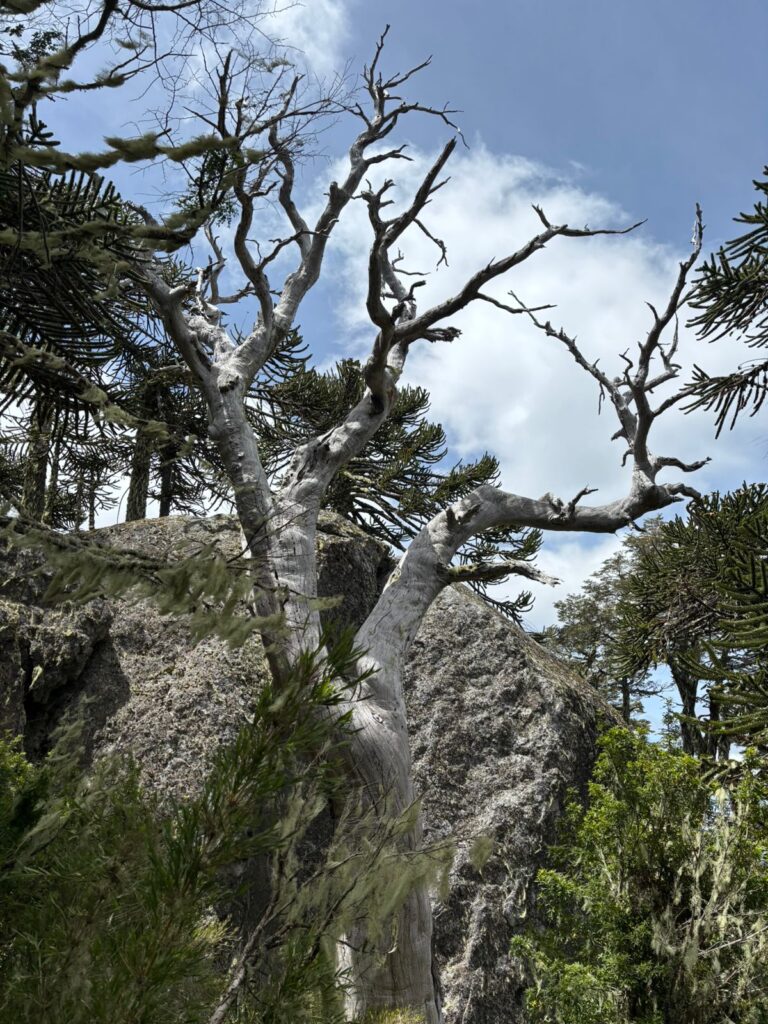

En el ámbito de la flora, Nahuelbuta alberga cerca de 700 especies de plantas vasculares, de las cuales alrededor de un 38% son endémicas, es decir, solo existen aquí y en ningún otro lugar del planeta. Su símbolo indiscutible son las araucarias (Araucaria araucana), que en este sector forman los únicos bosques fuera de los Andes. Estos árboles milenarios, capaces de vivir más de dos mil años, se elevan sobre el paisaje como testigos de la historia natural del continente. Junto a ellas conviven robles, coigües, lengas, ñirres y mañíos, además de especies propias del bosque maulino como el peumo, radal y litre, que predominan en la zona norte del macizo.

«La especie más carismática es la araucaria, que tiene una población diferente a la de la Cordillera de los Andes justamente en este territorio, especialmente en toda la zona del Parque Nacional Nahuelbuta. No tenemos araucarias en el valle. Entonces, tenemos estas dos poblaciones completamente aisladas y con características más o menos distintas, lo que nos hablan de ese aislamiento que ha llevado esta especie por miles de años. Tienen características bien distintas, incluso hay algunos que plantean que ya serían casi subespecies, una de la otra», señala García.

«Comparten ese hábitat con muchas otras especies, como la guiña, el puma, los pudúes, y el monito del monte. Cientos de especies de invertebrados, que también son muy particulares acá en el territorio. Y por el lado de la flora, también Nahuelbuta se caracteriza por tener varias especies en peligro de extinción. Tenemos queule, y al menos tres especies de orquídeas en peligro. Tenemos también varias especies endémicas, que son esas de apellido nahuelbutensis», agrega Romero por su parte.

Sin embargo, la diversidad florística no se limita a los árboles. Durante la primavera y el verano, los suelos de Nahuelbuta se tapizan de flores como alstroemerias, diferentes variedades de orquídeas —se han registrado al menos 28— y otras especies nativas que aportan color y sustento a los ecosistemas. Algunas plantas carnívoras también se encuentran en sus humedales, demostrando la capacidad de adaptación de la vegetación a condiciones extremas.

En cuanto a la fauna, Nahuelbuta es igualmente excepcional. Aquí habitan 17 especies de anfibios, lo que representa el 33% de la batracofauna (sapos y ranas) chilena, con cinco especies de sapos endémicos: el sapo de Contulmo, el sapo de Nahuelbuta, el sapo de Vanzolinii, el sapo espinoso de Barrio y el sapo de Bullock. Estos pequeños habitantes cumplen un rol ecológico crucial como bioindicadores de la calidad ambiental, pero a la vez son extremadamente sensibles a la pérdida de hábitat y al cambio climático.

«Las especies más emblemáticas con las más amenazadas, y algunas endémicas. Entre las más amenazadas se encuentra la población más al norte del payne nguru o zorro chilote, y la araucaria, por ser una población aislada de Araucaria araucana, y la más al oeste de esta especie. Ambas especies se encuentran en muy baja abundancia y muy amenazadas. Además, se encuentra el arbusto Gaultheria renjifoana, endémico de Nahuelbuta, y también se encuentra el voqui pilfuco, (una enredadera endémica al bosque costero) ambos en Peligro de Extinción. También hay muchas especies de insectos que solo se han descrito en la Cordillera de Nahuelbuta», explica Cecilia Smith Ramírez, profesora titular del departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad.

Las aves son otro de los grandes tesoros de la cordillera. Se han registrado más de un centenar de especies, lo que convierte a Nahuelbuta en un destino privilegiado para el birdwatching. Entre las más emblemáticas se encuentran el carpintero negro, el pitío, el choroy, la cachaña y el churrín, cuyos cantos y vuelos animan los bosques.

Entre los mamíferos destaca la presencia del zorro de Darwin, una de las especies más amenazadas del planeta, cuya población en la zona está separada por más de 600 kilómetros de la que habita en Chiloé. Junto a él conviven el pudú —el segundo ciervo más pequeño del mundo—, el puma y el zorro culpeo, además de pequeños roedores y marsupiales. Esta fauna representa un equilibrio delicado en el que cada especie juega un papel esencial en la salud de los ecosistemas.

«Aparte de la araucaria, que es bien emblemática, otra especie propia es el zorrito de Darwin, que podemos encontrar en este territorio, conocido como zorro chilote también, que estaría teniendo su límite de distribución más al norte en este territorio. Hay otras especies también, como el monito del monte. Y eso nos habla de la importancia de este territorio, porque a la Cordillera de Nahuelbuta podríamos denominarla como una verdadera punta de flecha, de los bosques templados del sur, en un ecosistema más bien ya dominado hacia el ecosistema más mediterráneo. Entonces, se transforma de una u otra manera en el límite de distribución norte de muchas especies del sur», afirma García.

Amenazas y conservación: Entre la fragilidad y la esperanza

A lo largo de los últimos siglos, la Cordillera de Nahuelbuta ha sido escenario de profundas transformaciones que han puesto en riesgo su riqueza natural. La explotación intensiva de madera durante los siglos XIX y XX marcó el inicio de un proceso de degradación que se intensificó con la expansión de monocultivos forestales, especialmente de pino radiata y eucalipto. Estas plantaciones reemplazaron grandes superficies de bosque nativo, alterando el ciclo del agua, empobreciendo los suelos y reduciendo drásticamente la diversidad de especies que antes habitaban el territorio.

«Los ecosistemas nativos que hay en el área actualmente, para la superficie de bosque nativo como tal dentro de la Cordillera de Nahuelbuta, está cercana al 20%. Porque todo lo demás son bosques degradados o áreas destinadas a la producción», apunta García.

A ello se suma la presión urbana y agrícola en sus bordes, que ha fragmentado ecosistemas clave. Los incendios forestales —muchos de ellos intencionales o favorecidos por las plantaciones exóticas altamente inflamables— constituyen otra amenaza creciente, amplificada por los efectos del cambio climático. La disminución de anfibios endémicos, la reducción del hábitat del zorro de Darwin y la vulnerabilidad de la araucaria frente a nuevas plagas y enfermedades son ejemplos claros de los riesgos que enfrenta este ecosistema.

«Estos problemas de conservación tienen origen variado. Principalmente, tienen que ver con la pérdida de territorio, con la pérdida de hábitat. Las transformaciones históricas que hemos desarrollado del paisaje han llevado a estas especies a estar en una categoría actual de amenaza y las tendencias futuras no son muy alentadoras. Entonces, una de las principales amenazas que podemos determinar aquí en el territorio es el cambio de uso de suelo, que sigue ocurriendo», ahonda García.

«Algunos procesos han ido cambiando. Antiguamente, era el establecimiento de la agricultura el principal transformador del paisaje, después pasamos a territorios que están dominados por plantaciones forestales. Pero hay otros procesos que avanzan más lento, pero que no dejan de ser importantes, como el aumento de las mismas ciudades, las parcelaciones que van fragmentando y degradando el hábitat. En paralelo a eso, tenemos todo lo asociado al cambio climático, los cambios en los recursos, el aumento de la temperatura, que van haciendo una sinergia y poniendo a estas especies en una condición mayor de amenaza. También tenemos los incendios forestales, que se están volviendo cada vez más frecuentes en la zona. Tenemos las especies invasoras, que empiezan a generar la competencia o la depredación, dependiendo de la especie que estemos evaluando», agrega.

Frente a este escenario, han surgido múltiples esfuerzos de conservación. Uno de los hitos más importantes fue la creación, en 1939, del Parque Nacional Nahuelbuta, el primero en la región de La Araucanía y uno de los más antiguos de Chile. Su establecimiento permitió resguardar una porción significativa de bosque de araucarias y ofrecer un refugio a especies amenazadas. A lo largo de las décadas, el parque se ha consolidado como un espacio para la educación ambiental, la investigación científica y el ecoturismo responsable.

«La verdad es que no hay muchas estrategias. Las que podríamos mencionar son realizadas al territorio. Hay muchas iniciativas atomizadas dentro del territorio, pero no hay una directiva clara de hacia dónde podríamos estar enfocando los esfuerzos de conservación. Hay temas relacionados con la araucaria, con la protección del zorrito. Múltiples iniciativas privadas, la mayoría de ellas muy pequeñas, que de alguna u otra manera han aumentado la superficie protegida, pero, como te decía, no hay una organización central que ayude a unificar estos esfuerzos», comenta García.

«Hace unos años atrás, prácticamente hace una década, hubo todo un movimiento por tratar de generar un corredor biológico dentro de la zona de Nahuelbuta, con áreas centrales, el Parque Nacional de Nahuelbuta y la quebrada, que son los territorios más importantes y grandes dentro de la Cordillera de la Nahuelbuta. Pero esta iniciativa quedó en propuesta, en ideas de voluntades. En lo concreto nunca se materializó como un corredor formal, en donde se hubiera realizado un manejo centralizado y organizado de todas las distintas estrategias», agrega.

Más allá de las áreas protegidas oficiales, diversas comunidades mapuche y organizaciones locales han liderado proyectos de conservación y restauración de bosque nativo. Estas iniciativas suelen integrar el conocimiento ancestral con técnicas modernas de manejo ecológico, lo que demuestra que la conservación no solo es una tarea técnica, sino también cultural. Además, en los últimos años se han implementado programas de reforestación con especies nativas y campañas de sensibilización para promover un turismo sostenible.

«Es fundamental que las comunidades defiendan su territorio y biodiversidad, y que ellos que viven deben ser los principales gestores de cambio en recuperarla, y proteger lo que resta de ellas», apunta Smith.

Es así como el futuro de Nahuelbuta depende en gran medida de mantener un delicado equilibrio entre conservación y desarrollo. Proteger este macizo no significa aislarlo, sino reconocer su valor como fuente de agua, oxígeno, cultura y biodiversidad. En un contexto de crisis climática global, la Cordillera de Nahuelbuta se erige como un símbolo de resiliencia y un recordatorio de que los paisajes milenarios solo sobrevivirán si se les concede el cuidado y respeto que merecen.

Jǒzepa Benčina Campos

Jǒzepa Benčina Campos