-

¿Cómo reconocer las flores que crecen junto al mar? Guía práctica para identificar especies costeras de la zona central de Chile

5 de febrero, 2026 -

Sin playas ni protección legal: La odisea de las tortugas marinas más grandes del mundo para anidar en Ecuador

5 de febrero, 2026 -

Lo que mide un bus escolar: Registran medusa de 11 metros en la costa de Argentina

4 de febrero, 2026

¿Maqui, avellana, piñón, calafate? Conociendo los frutos nativos de Chile, sus usos y lugar cultural

A lo largo de Chile, entre desiertos costeros, quebradas húmedas, bosques lluviosos y altas montañas, crecen silenciosamente diversos frutos silvestres que han sido parte fundamental de la dieta, la salud y las tradiciones de los pueblos que han habitado este territorio. Hoy, muchos de ellos siguen siendo recolectados, conservados y usados en preparaciones tradicionales, conectando saberes ancestrales con el presente y abriéndonos una oportunidad para redescubrir y valorar sus múltiples usos, así como su importancia cultural y ecológica. Para que conozcas más sobre este patrimonio vivo, junto a expertos preparamos una guía con 10 de los frutos nativos emblemáticos de nuestro país.

A lo largo de todo Chile —entre desiertos costeros, quebradas húmedas, bosques lluviosos y altas montañas— crecen silenciosamente frutos silvestres que han acompañado por siglos a los pueblos que habitan este territorio. Desde tiempos precolombinos hasta hoy, estas especies han sido valoradas por sus propiedades nutritivas, medicinales y simbólicas, y muchas de ellas continúan siendo parte esencial de la dieta, la medicina popular y la cosmovisión de distintas comunidades.

Según investigaciones recientes, en Chile existen al menos 775 plantas silvestres comestibles, muchas de las cuales son nativas o endémicas. “Cada una de ellas es muy importante en los ecosistemas que habitan por cuanto se constituyen en especies que tienen diversas funciones, entre las que destacan los usos alimentarios para las personas, pero también para insectos, mamíferos y también para los seres humanos”, señala Lucía Abello, bibliotecóloga y botánica, asociada de la Sociedad de Botánica de Chile y Chilebosque, quien ha investigado por años el uso tradicional de la flora de Chile.

Pese a su relevancia ecológica y cultural, gran parte de estos frutos son hoy desconocidos para buena parte de la población, especialmente en las zonas urbanas. Sin embargo, hay un creciente interés por redescubrir estos sabores del bosque, del cerro, del sur, y por volver a conectarse con estos saberes que por generaciones se han transmitido de forma oral.

“De un tiempo a esta parte, hay un despertar por conocer más sobre la práctica de consumir frutos silvestres comestibles, especialmente de las personas más jóvenes. Ello redunda en que se permiten explorar en preparaciones varias y en la explosión de sabores que nos regalan los frutos silvestres comestibles, lo que es toda una experiencia, que, al menos a mí, me encanta y motiva a seguir investigando y probando”, comenta Lucía, quien además es coautora de los libros Plantas silvestres comestibles y medicinales de Chile y otras partes del mundo y Usos tradicionales de la flora de Chile. Volumen I, Nativas.

Usos y significados: alimento, medicina y cultura

Los frutos nativos comestibles no solo son un alimento nutritivo; también son expresión de conocimiento ancestral, prácticas sostenibles y memoria cultural. Desde tiempos precolombinos, los pueblos originarios han incorporado estas especies a su dieta cotidiana, reconociendo sus propiedades alimenticias y medicinales, pero también su dimensión simbólica y espiritual.

“Son muchos los frutos en particular y plantas en general cuyos usos son desconocidos, por lo mismo se desaprovechan por las personas, no así por las aves silvestres, mamíferos o insectos”, explica Abello.

De forma tradicional, estos frutos se han usado para preparar conservas, jugos, mermeladas, jarabes, licores artesanales, infusiones, harinas y aceites, pero también para tratar enfermedades, teñir telas, hacer cestería y acompañar ceremonias. Una versatilidad que refleja el conocimiento profundo sobre las especies presentes en el territorio, el cual ha sido transmitido por generaciones.

“La representatividad depende del territorio. En el norte, por ejemplo, eran fundamentales el algarrobo y el chañar. En el sur, la frutilla chilena, el maqui, la murta, los berberis, las chauras. Hay una diversidad enorme. En la zona del Salar de Atacama, por ejemplo, durante la limpia de canales, se hacían aspersiones con chicha de algarrobo. Era una forma ritual de asegurar buenas cosechas, una práctica anterior incluso a la llegada del maíz a Chile”, comenta Jose Luis Pizarro Theiler, Ingeniero Agrónomo de la Universidad Austral y co-autor de los libros “Chile: Plantas alimentarias prehispánicas “, “Chile: bebidas fermentadas prehispánica” y “Chile prehispánico: Almacenaje y conservación de alimentos”.

Si bien muchos de estos saberes han ido desapareciendo de nuestra memoria colectiva, algunas frutas como la murta, el maqui o la zarzamora siguen siendo protagonistas en emprendimientos familiares y en productos locales que se comercializan en ferias, mercados rurales y tiendas especializadas. Estos ejemplos actuales no solo dan cuenta de la importancia económica que pueden tener para las familias, sino también de su vigencia como elementos vivos de nuestro patrimonio cultural.

“Todos los frutos tienen potencial gastronómico y comercial. Pese a que hay algunos en el imaginario colectivo como la murta, de la que se hacen múltiples preparados con sus frutos, hay otras especies como el arrayán (Luma apiculata), posible de encontrar en diversos lugares, tanto rurales como en la ciudad, cuyos usos y propiedades se desconocen, por lo que se pierden una gran oportunidad para relevarlo como un producto local típico. Hace un par de años, junto a Miquel Moya de Alimento Silvestre, vimos una pareja que andaba en la calle con baldes colectando frutos, algo que llamó nuestra atención. Al preguntarles que para qué cosechaban, nos dijeron que era para probar a hacer mermelada o algo similar, lo que nos alegró profundamente. Son muchos los frutos en particular y, plantas en general, cuyos usos son desconocidos, por lo mismo, se desaprovechan por las personas no así por las aves silvestres, mamíferos o insectos”, explica Abello.

Pero los usos van mucho más allá de lo gastronómico. Varios frutos silvestres poseen propiedades medicinales ampliamente reconocidas en la tradición oral: el maqui como antiinflamatorio y antioxidante; el peumo como digestivo y hepatoprotector; la rosa mosqueta como antiséptico respiratorio y fuente de vitamina C; el pingo-pingo como estimulante sexual y diurético natural.

En la dimensión cultural, muchas de estas especies están profundamente arraigadas en la cosmovisión de los pueblos originarios. El maqui y el avellano forman parte del rehue mapuche, como árboles sagrados. La araucaria, o pehuén, es considerada un regalo divino para alimentar a los hijos del pueblo pehuenche. El calafate guarda una leyenda sureña: quien lo come, siempre vuelve al lugar donde lo probó por primera vez.

Además, algunos frutos silvestres tienen usos tintóreos (como el maqui, que tiñe lanas de colores morados o marrones), artesanales (como el coile, cuyos tallos sirven para hacer cestería) y cosméticos (como el aceite de rosa mosqueta o el de avellana).

En ese sentido, su diversidad de usos demuestra no solo su valor biológico, sino también su potencia cultural y económica. Por ello es que revalorar estos frutos no solo es una oportunidad para fortalecer la soberanía alimentaria, sino que también para apoyar economías locales, preservar saberes tradicionales y reconectar con el territorio.

El universo de la chicha silvestre: historia, tradición y conservación

Una de las formas tradicionales de conservar y consumir frutos silvestres ha sido la fermentación. La elaboración de chicha —y su versión mapuche, el muday— ha sido practicada desde tiempos prehispánicos con frutos como el maqui, la murta, el coile o la rosa mosqueta. Estas bebidas, típicamente de bajo grado alcohólico, no solo servían para conservar los frutos, sino que también constituían un componente esencial de ceremonias y celebraciones.

En regiones como Chiloé, por ejemplo, se elaboraba la maja, una chicha de manzana fermentada que aún forma parte de la cultura rural. Lucía Abello recuerda que «la mistela, conocida como ‘murtao’, es un licor tónico de exquisito sabor» elaborado con murta, y añade que incluso hoy es posible encontrar en mercados y ferias artesanales del sur de Chile productos hechos con frutos silvestres fermentados.

Además de la fermentación, la deshidratación al sol era un método esencial para conservar frutos nativos. Como señala José Luis Pizarro, “La frutilla, el maqui, el michay, el miñe, el chañar, el kilmo, la murta… muchas se deshidrataban para hacer chicha o conservarlas. También se hacían productos como el arrope de algarrobo, y hasta panes a base de su harina”.

El almacenamiento también formaba parte del proceso de conservación. “En la ruca mapuche, los alimentos se guardaban en la parte alta, donde llegaba el humo del fogón. Por eso muchos productos, como el medke, tenían ese sabor ahumado característico. No era un proceso intencional, sino parte del método de conservación”, agrega.

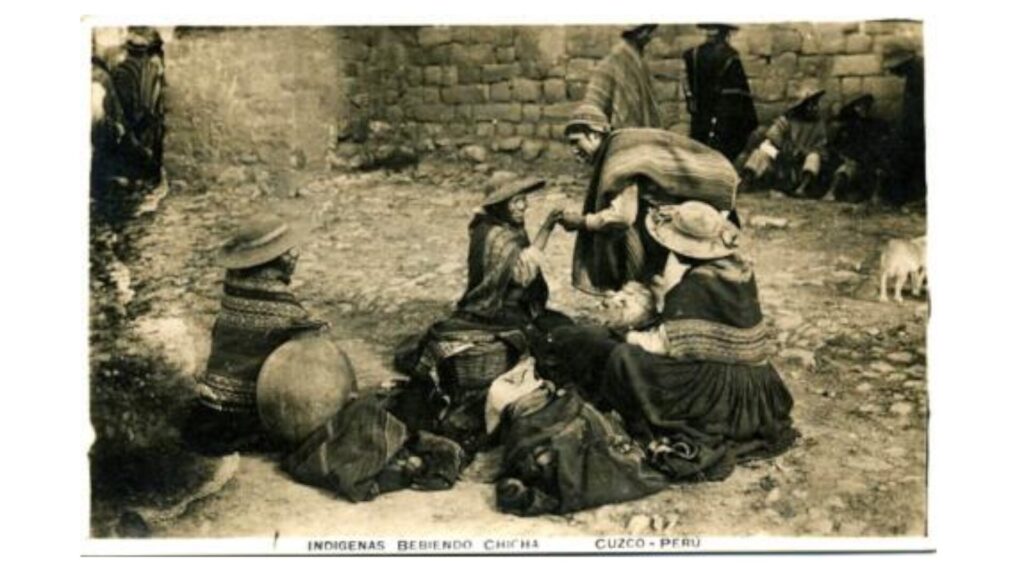

Más allá de estas preparaciones, la chicha ha tenido un papel central en la historia y cultura chilena. Esta bebida ancestral fermentada se ha elaborado tradicionalmente a partir de diversas plantas, principalmente maíz, frutas y tubérculos, y ha sido fundamental en la vida social, religiosa y medicinal de las comunidades indígenas. Como lo registró Garcilaso de la Vega en 1609, la chicha era considerada beneficiosa para el mal de riñones, dolor de vejiga y otras afecciones del aparato urinario.

La preparación de la chicha era una tarea esencialmente femenina, con técnicas transmitidas de generación en generación para controlar la fermentación y ajustar su graduación alcohólica, normalmente entre 3 y 8 grados. El término “chicha” proviene probablemente del kuna “chichahco-pah”, que significa bebida de maíz, y fue difundido por los españoles durante la conquista.

Sin embargo, con la introducción de la parra y la producción de vinos y destilados, las bebidas fermentadas tradicionales fueron perdiendo protagonismo, transformándose de un producto doméstico y ritual a un bien de mercado. Esta transición, junto con las imposiciones religiosas y culturales europeas, implicó la marginación social y económica de la chicha y la pérdida de su rol central en las ceremonias y la vida comunitaria originaria.

A pesar de estos cambios, fragmentos de esta tradición persisten hoy en ritos agrarios y fiestas populares, como el emblemático brindis del 19 de septiembre, que conserva el simbolismo de comunión y pertenencia que la chicha siempre representó en la cultura chilena.

Frutos nativos en riesgo: amenazas actuales y un futuro por preservar

Los frutos nativos de Chile enfrentan múltiples amenazas que ponen en riesgo tanto su disponibilidad como el conocimiento ancestral que los rodea. La fragmentación de los ecosistemas, el cambio en el uso del suelo, la recolección indiscriminada y los incendios forestales afectan directamente la supervivencia de estas especies y los hábitats donde crecen.

Lucía Abello advierte que “hay diversos factores que influyen en la pervivencia de las especies biodiversas, no solo de las plantas. La fragmentación del bosque, el cambio en el uso del suelo, la colecta indiscriminada, la sequía, el desconocimiento del territorio, la ignorancia en la que se vive respecto del patrimonio natural que nos rodea, afecta a los ecosistemas en que estas especies habitan”.

“No podemos analizar los frutos nativos sin entender su importancia ecológica. La agricultura precolombina era muy distinta a la intensiva de hoy, que es una verdadera aberración ecológica. En el mundo natural, las malezas también son parte del ecosistema”, advierte Pizarro, subrayando que preservar estas especies implica repensar la forma en que nos relacionamos con la tierra.

En este contexto, el cambio climático ha comenzado a impactar visiblemente, agravando las condiciones con sequías prolongadas, aumento de temperaturas y alteraciones en los ciclos naturales de las plantas. Algunas especies están experimentando floraciones y fructificaciones anticipadas o tardías, e incluso producen frutos durante todo el año, algo que antes no ocurría, y las consecuencias ecológicas de estos cambios aún son inciertas. En el bosque esclerófilo —hogar de especies como el peumo, el boldo y el quillay— ya se observan niveles importantes de deterioro que podrían comprometer la producción de frutos.

A pesar de estos desafíos, Lucía invita a reconectar con la naturaleza y el conocimiento tradicional, señalando que “es tan grato estar en la montaña o en el bosque y probar los frutos del pingo pingo, del chilco, la chaura, el chupón, la frutilla silvestre… que en general son desconocidos por parte importante de la población”.

Hoy, los frutos silvestres están despertando con fuerza, reapareciendo en la mesa chilena y cada día más presentes dentro de la gastronomía nacional. Desde las ferias campesinas donde se celebran los sabores ancestrales, hasta los proyectos que apuestan por un futuro sustentable, proteger estos frutos se ha transformado en una herramienta para cuidar la memoria viva del paisaje y honrar la identidad que llevan en lo más profundo de su esencia.

Para que descubras más sobre el fascinante mundo de los frutos comestibles nativos de Chile, sus usos ancestrales, historias, mitos y su gran potencial en la gastronomía sostenible y la valorización del patrimonio natural, hemos preparado para ti esta selección con 10 de los frutos más emblemáticos de nuestro territorio.

Guía de frutos nativos comestibles

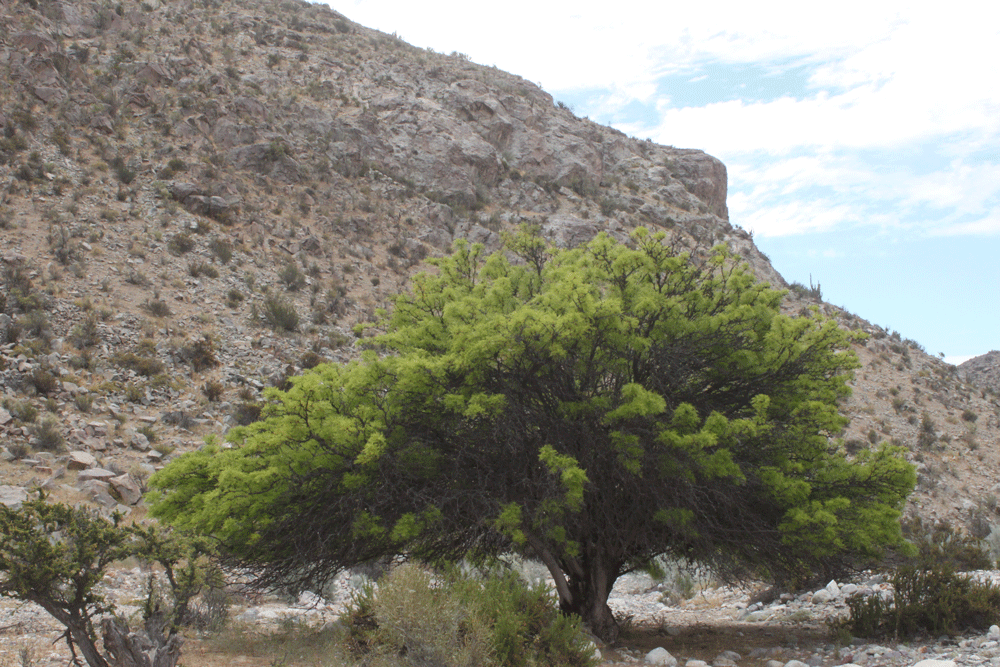

Algarrobo chileno (Prosopis chilensis)

Árbol que mide hasta 14 m de altura, con ramas espinosas. Corteza de color parda-rojiza, de desprendimiento fácil. Hojas bi-pinnadas, divididas en 13-20 foliolos lineares de 10 -20 cm de longitud. Flores dispuestas en espigas densas de 6-12 cm de longitud, de color verdoso-blanquecino a amarillentas. El fruto es una legumbre aplanada y curva de 4-10 cm de longitud, en su interior contiene semillas ovaladas de 6-8 cm de largo. Distribución: Regiones Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O’Higgins. Habita en suelos secos y arenosos, cerros y llanuras.

Usos comestibles: El fruto se consume crudo o cocido y es muy apetecido por su agradable sabor dulce. Puede prepararse un brebaje y miel moliendo los frutos. Con los frutos fermentados se elabora la aloja de algarrobo, chicha y vinagre. Además, con los frutos machacados se obtiene una bebida refrescante y de sabor dulce. Se ha reportado que los frutos contienen en promedio 6,1% de humedad, 27,5% de fibra cruda, 12,5% de proteína cruda, 4,9% de ceniza y 53,0% de carbohidratos. Respecto de su concentración de elementos traza se reportan 4,0 mg de sodio, 191,0 mg de potasio, 26,0 mg de calcio, 94,0 mg de magnesio, 164,0 mg de fósforo, 1,0 mg de manganeso y 0,3 mg de hierro por cada 100 g de fruto.

Usos medicinales: Las semillas se beben en infusión con fines diuréticos. La resina en cantidades pequeñas se usa para combatir afecciones bronquiales. Los frutos en cataplasma sirven como cicatrizantes de heridas y detienen hemorragias.

Observaciones: Especie con problemas de conservación, actualmente se encuentra en estado vulnerable a la extinción. Se recomienda su cultivo por sobre su recolección.

Chañar (Geoffroea decorticans)

Árbol o arbusto de 3-5 m de altura, tronco irregular, muy espinoso. Hojas caedizas, de 1,5-6 cm de largo, compuestas, folíolos opacos, oblongo elípticos, glabros o glabrescentes. Flores papilionadas, sépalos pubescentes, corola amarillo-anaranjada con estrías rojizas. El fruto es una drupa ovoide o globosa, rojiza, de mesocarpio suculento. Semillas fusiformes.

Esta especie se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Coquimbo, abarcando gran parte del norte de Chile. Habita en terrenos áridos y desérticos, y puede encontrarse desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar.

Usos comestibles: El fruto del chañar tiene sabor dulce y se consume crudo, cocido o tostado. Además, con los frutos se prepara el “arrope de chañar”, que se utiliza para endulzar los alimentos. Para esta preparación el fruto maduro se hierve, se muele y se concentra (se le da punto) a fuego lento hasta obtener la textura deseada. De los frutos fermentados también se elabora una bebida alcohólica llamada “aloja de chañar”. Finalmente, se fabrica harina a partir de los frutos maduros. Las semillas tostadas también son comestibles y se consumen como sucedáneo del maní. Se ha documentado que éstas contienen en promedio 48,6% de aceite, 21,6% de proteínas y 20,1% de carbohidratos.

Usos medicinales: La corteza, hojas y flores del chañar poseen propiedades expectorantes. La corteza hervida se usa como expectorante y antiasmático, el mismo uso se le da al arrope.

Observaciones: Con la corteza se obtiene una tinta color marrón claro. Especie fijadora de nitrógeno.

Boldo (Peumus boldus)

Esta especie habita en laderas asoleadas de cerros de las precordilleras andina y de la Costa, creciendo en tierras bajas y medias —hasta los 1.500 metros—, así como en valles y quebradas con influencia de neblina costera, entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. Se trata de un árbol o arbusto siempreverde que puede alcanzar hasta 20 metros de altura. Sus hojas son simples, opuestas, generalmente ovadas u oblongas, cubiertas de glándulas y pelos estrellados, ásperas al tacto, coriáceas y brillantes. Las flores, blanquecinas y con perigonio pubescente, se agrupan en racimos cortos y son unisexuales. El fruto es una drupa carnosa, ovoide, que adquiere un color amarillo en la madurez, y su semilla es globular-ovoide.

Usos medicinales: La infusión de las hojas se utiliza para tratar trastornos digestivos y hepáticos, bebiéndose después de las comidas para facilitar la digestión. El zumo de las hojas y de la corteza se usa para el tratamiento de la sífilis y también se aplica para el dolor de oídos. La decocción de la corteza y las hojas se usa para combatir la tos.

Usos comestibles: Posee frutos fragantes, dulces y refrescantes, que se consumen al natural o cocidos. Con ellos también se prepara un licor tradicional, el “boldeao”. Además, sus hojas aromáticas se utilizan como saborizante para el mate y para elaborar bebidas calientes.

Época de cosecha: antiguamente, sus sabrosos frutos se recolectan a fines de primavera y comienzos de verano, cuando ya han madurado y adquieren un color verde oscuro o amarillo, sin embargo, hoy es posible encontrarlos en cualquier temporada, dependiendo de la región.

Observaciones: Si se desea cultivar con el fin de aprovechar sus frutos, debe considerarse que es una especie dioica, por lo que se debe contar con más de un ejemplar. Las hojas consumidas en concentraciones altas pueden provocar efectos adversos, por lo que se recomienda utilizarla con moderación y evitar su consumo durante el embarazo. La literatura señala que debe usarse con moderación pues disminuye el apetito sexual.

Otros usos:

Combustible. La madera del boldo se usa como leña y carbón.

Maderero. La madera se utiliza para la fabricación del weño, bastón empleado en el juego del palín.

Tintóreo. De la corteza se obtiene un tinte de color café-verde.

Otros. Las hojas secas se espolvorean sobre la ropa para repeler insectos. La corteza contiene un alto contenido de taninos, por lo que se utiliza como tinte para curtiembre.

Peumo (Cryptocarya alba)

Habita en quebradas y laderas húmedas de exposición sur, asociado al bosque esclerófilo, entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía. Es un árbol siempreverde que puede alcanzar hasta 20 metros de altura. Sus hojas son simples, opuestas o alternas, de forma ovada, elíptica u oblonga, con borde entero y ondulado; presentan un color verde oscuro brillante en el haz y un tono glauco en el envés, además de ser aromáticas. Las flores son hermafroditas y se disponen en racimos densos. Su fruto es una baya fragante de entre 1 y 2 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, de color rojo-rosado, aunque en ocasiones puede ser blanca.

Usos medicinales: Sus hojas y frutos se preparan en infusión como antiácido y para tratar afecciones hepáticas y reumatismos. Las hojas, preparadas en infusión, sirven para lavar heridas. Con el extracto obtenido de hojas y tallos se realizan lavados internos. Además, con las semillas molidas se hace una pomada para el tratamiento del catarro vaginal y para aliviar dolores menstruales y gastrointestinales provocados por enfriamientos. La infusión de la corteza se bebe para tratar hemorragias vaginales. Tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, hepatoprotectoras, antivirales, antiespasmódicas y diuréticas.

Usos comestibles: Los frutos son comestibles, aunque se consumen preferente mente cocidos, debido a su sabor amargo. Para reducir el amargor, se mantienen en la boca por alrededor de media hora, o se remojan en agua tibia para obtener el mismo efecto e intensificar su sabor. Una vez cocidos, se consumen al natural o se utilizan para preparar postres.

Época de cosecha: otoño

Observaciones: Según el saber popular, si el fruto se consume al natural, debe hacerse cuando la temperatura del día sea más fría, ya que ello ayudará a que su consistencia sea más suave. Existe un antiguo refrán en alusión a las personas que no son buenas guardando secretos: “Esa boca no cuece peumo”, refiere a que, para cocer el fruto del peumo en la boca, esta debe permanecer cerrada.

Otros usos:

Artesanal. Se utiliza en artesanías para confeccionar hormas y tacos de zapatos, y como material para carretas.

Combustible. La madera del peumo se usa como leña, ya que es dura y resistente al agua.

Cosmético. Con las hojas se elabora un emplasto, el que se utiliza como máscara facial para limpiar la piel.

Medicinal. Sus hojas y frutos se preparan en infusión como antiácido y para tratar afecciones hepáticas y reumatismos. Con las semillas molidas se preparan pomadas para aliviar dolores menstruales y gastrointestinales causados por enfriamientos. Con el extracto obtenido de hojas y tallos se realizan lavados internos. Tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, hepatoprotectoras, antivirales, antiespasmódicas y diuréticas.

Tintóreo. Su corteza se utiliza para teñir el cuero de color anaranjado, ya que es alta en taninos.

Maqui (Aristotelia chilensis)

Este arbusto habita en lugares húmedos y sombríos, especialmente en laderas de cerro y bordes de bosque, distribuyéndose entre las regiones de Coquimbo y Aysén, así como en el archipiélago de Juan Fernández. Alcanza entre 3 y 4 metros de altura, con un tronco grisáceo de corteza lisa y tallos pardo-rojizos. Sus hojas son opuestas o subopuestas, oval-lanceoladas, aserradas, coriáceas y péndulas, con un pecíolo rojizo característico. Las inflorescencias se agrupan en corimbos, con 2 a 3 flores unisexuales dispuestas axilarmente, de color amarillo claro. El fruto es una baya esférica, lisa, de color violeta oscuro —aunque en ocasiones puede ser blanca— y mide entre 5 y 6 milímetros de diámetro. Cada lóculo contiene dos semillas de aproximadamente 2,5 milímetros de largo.

Usos medicinales: Las hojas secas y en polvo, preparadas como ungüento, sirven para curar heridas y cicatrices; la infusión de las hojas se bebe en ayuno como hipoglucemiante y febrífugo; Masticar las hojas o beberlas en infusión ayuda a curar lesiones de la boca; Molidas y aplicadas en cataplasma sirven para curar heridas superficiales, aliviar dolores de espalda y reducir hematomas, debido a sus propiedades analgésicas; Los frutos son antioxidantes, antiescorbúticos, antidiarreicos, astringentes y anticancerígenos, particularmente para el tratamiento del cáncer de colon; El vino de maqui es tónico y astringente para el tratamiento del acné. Los trozos de corteza colocados en la frente ayudan a disminuir el dolor de cabeza.

Usos comestibles: Los frutos son dulces y se consumen al natural o deshidratados. Secos y molidos sirven para preparar un jugo refrescante de propiedades tónicas, que se fermentan para obtener una chicha llamada tecu. Esta última es de consumo restrictivo, debido a su calidad estítica. Los frutos poseen un alto porcentaje de vitamina C y contienen en promedio 106 mg de hierro, 13 mg de zinc, 4.823 mg de calcio y 18.633 mg de potasio por cada 1 kg de fruto seco.

Observaciones: La recolección indiscriminada de los frutos ha aumentado progresivamente en el último tiempo, por lo que debería priorizarse su cultivo por sobre la recolección en estado silvestre. Se debe considerar que es una especie dioica, lo que significa que tiene flores femeninas y masculinas en plantas separadas. En el caso del maqui, hay maqui hembra, que es la que da los frutos, y maqui macho, cuyas flores son estériles y, eventualmente da muy poquitos frutos.

Época de cosecha: diciembre – enero

Otros usos:

Construcción. Su corteza es fácil de desprender, lo que permite que se utilice como cordel para amarrar.

Cosmético. Se utiliza como antimicrobiano en cosmetología, ya que mantiene la fisicoquímica de los productos. También se usa como antioxidante.

Maderero. La madera es blanda, por lo que se utiliza en la fabricación de instrumentos musicales.

Mágico-ritual. El maqui es uno de los árboles sagrados de los mapuche que conforman el rehue.

Tintóreo. Los frutos sirven para teñir lanas y telas de color marrón, rojizo y violáceo. Las mantas utilizadas por los caciques se tiñen con maqui. Con las hojas se tiñe de color verde, mientras que con las raíces se obtiene un color café.

Otros. Sirve para confeccionar jaulas para pescar.

Chupón (Greigia sphacelata)

Esta especie crece en suelos húmedos, ya sea en sombra, semi sombra o en laderas asoleadas con buena humedad, y se distribuye desde la Región del Maule hasta la de Los Lagos, incluyendo Ñuble, Biobío, Araucanía y Los Ríos. Se trata de una planta herbácea, acaule o con un tallo muy corto, que puede alcanzar hasta 2 metros de altura. Posee un follaje siempreverde, con hojas angostas de más de un metro de largo, de color verde brillante y bordes espinosos, las cuales forman una roseta en torno al tallo. Sus flores son hermafroditas, laterales y de color rosado. El fruto es una baya con numerosas semillas, que madura a partir de febrero.

Usos comestibles: El fruto del chupón es aromático, fresco, de pulpa dulce, se chupa y tiene sabor a piña. Con ellos se elabora chicha, por lo que se separa la pulpa, se desmenuza en una vasija, se deja en agua y finalmente se cuela. Además, se prepara una mazamorra con milcao colado, y la harina que se obtiene, secando y tostando los chupones, se consume con agua como una bebida. El corazón de la planta o eje del chupón también se consume frito o cocido. También se hace licor.

Usos medicinales: Sus semillas tienen actividad catártica, es decir, facilitan la eliminación de heces.

Época de cosecha: verano, otoño

Observaciones: Su fruto es llamado chupón y la infrutescencia completa guada. El conjunto de chupones se denomina chuponal. Se le conoce como fruto de camino porque al succionar su jugo se bota la semilla, lo que no se puede hacer al interior de las casas. Antiguamente sus hojas se usaron para cubrir techos de casas y para cestería.

Luma (Amomyrtus luma)

Este árbol o arbusto habita el bosque templado lluvioso, donde crece en suelos húmedos y se asocia a cursos de agua, distribuyéndose entre las regiones de Coquimbo y Aysén. Puede alcanzar hasta 20 metros de altura y presenta un tronco café-rojizo con duramen oscuro. Sus hojas son opuestas, elíptico-lanceoladas, de borde liso, ápice agudo —a veces mucronado—, coriáceas, de color verde claro, mientras que los brotes suelen presentar un tono rojizo. Las flores se disponen en pedúnculos unifloros o en racimos axilares de hasta 10 flores, cada una con cinco pétalos blanquecinos, cinco sépalos verde oscuros y numerosos estambres. El fruto es una baya de color negruzco, que contiene entre una y tres semillas.

Usos medicinales: Posee propiedades aromáticas, estimulantes y astringentes. También sirve como afrodisíaco masculino.

Usos comestibles: Los frutos de la luma, también conocidos como chauchau, se consumen al natural o en diversas preparaciones. Poseen un agradable sabor dulce y son muy aromáticos. Sirven para elaborar mermelada y chicha, la que se bebe con harina tostada. También se usan para preparar una salsa o jarabe que sirve de acompañamiento para postres.

Época de cosecha: verano.

Observaciones: Aunque los frutos son comestibles al natural, es preferible consumirlos en alguna preparación para enmascarar su astringencia. en Chile contamos con varias especies de arrayanes (Familia myrtaceae) cuyos frutos son comestibles.

Otros usos:

Artesanal. Se utiliza para construir el witral, telar mapuche; Debido a la dureza de su madera, se utilizaba para la fabricación de bastones de represión policial, comúnmente llamados lumas. También se usa como cerco vivo, ya que sus ramas rebrotan con rapidez.

Araucaria (Araucaria araucana)

Este árbol habita terrenos rocosos, arenosos o volcánicos entre las regiones del Biobío y Los Ríos, y puede alcanzar hasta 50 metros de altura. Presenta hojas imbricadas, oval-lanceoladas, de ápice mucronado, coriáceas y de color verde oscuro. Los estróbilos femeninos se ubican en el extremo de las ramas y se organizan en conos lignificados con brácteas seminíferas punzantes, mientras que los estróbilos masculinos forman conos compuestos por múltiples amentos cilíndricos dispuestos en las axilas de las ramas cortas. Sus semillas, cuneiformes, miden entre 3 y 5 centímetros de largo y presentan una base apendicular.

Usos medicinales: La resina obtenida desde el tronco se usa como parche para curar contusiones y heridas ulcerosas, como cicatrizante y para tratar úlceras venéreas. Además, alivia cefaleas provocadas por jaquecas. Las semillas son galactogogas y también se le atribuyen propiedades afrodisíacas.

Usos comestibles: Las semillas, llamadas piñones, se consumen cocidas, asadas, guisadas o en sopas. Con los piñones crudos y rallados se elabora harina, que se utiliza para hacer un pan llamado catuto. También se preparan como locro y se añaden a sopas y caldos, sirviendo como espesante. Mediante su fermentación se obtiene una bebida alcohólica, llamada muday. Además, las semillas recién recolectadas se consumen crudas y también en conserva durante los meses en que no están disponibles.

Época de cosecha: Marzo – abril (fines de verano – comienzos de otoño.

Observaciones: La araucaria es considerada Monumento Natural en Chile, por lo que se prohíbe la comercialización de semillas y su tala. Su estado es vulnerable, sin embargo, la práctica de recolectar piñones sigue muy arraigada y es parte del patrimonio cultural de distintas comunidades del sur de Chile. Debe recolectarse con moderación y responsabilidad.

Otros usos:

Artesanal. Los nudos reciben el nombre picoyo o chuchín y tienen aspecto de ámbar, por lo que se utilizan para elaborar artesanías tradicionales, entre ellas, aros, collares, posavasos. Usualmente se obtienen desde árboles muertos.

Maderero. Su madera es liviana y fácil de trabajar, por lo que ha sido utilizada en carpintería y para la fabricación de terciados. Antiguamente los troncos largos eran utilizados como mástiles para las embarcaciones.

Mágico-ritual. El pehuén es una planta sagrada en la cultura pehuenche, para quienes este árbol fue creado para alimentar a sus hijos.

Otros. La pulpa de las semillas se utiliza para la fabricación de un papel de alta calidad.

Avellano (Gevuina avellana)

Este árbol se encuentra en laderas pronunciadas de exposición sur y quebradas de cerros entre las regiones del Maule y Los Lagos. Puede alcanzar hasta 20 metros de altura y presenta un tronco recto, con corteza cenicienta salpicada de manchas oscuras. Sus hojas son siempreverdes, doble compuestas, de margen aserrado, con nervadura reticular, textura coriácea y brillo característico. Las flores, pequeñas, hermafroditas y de color blanquecino-crema, se agrupan en racimos axilares. El fruto es una nuez globosa de entre 1,5 y 2 centímetros de diámetro, que al madurar adquiere un color negro, luego de pasar por tonalidades verdes, rojas, marrones y violetas.

Usos medicinales: La corteza, en conjunto con otras hierbas medicinales, se utiliza para preparar té que se bebe para ayudar a coagular y sanar heridas internas provoca das por golpes. El café de las semillas disminuye calambres y dolores musculares.

Usos comestibles: Las semillas del avellano se consumen al natural, tostadas o hervidas. Son de sabor agradable y ricas en aceites de alto valor nutricional. Las avellanas molidas se utilizan para elaborar una bebida sucedánea del café, de propiedades similares al que se prepara con cebada. Tostadas se utilizan en la elaboración de chocolates. Además, de las semillas se obtiene aceite (de uso cosmético y alimentario) y harina. La harina de avellana desgrasada, obtenida tras la extracción del aceite, contiene alrededor de 25% de proteínas, casi 10% de fibras y más de 55% de carbohidratos.

Época de cosecha: enero- mayo

Otros usos:

Maderero. La madera se usa en carpintería, construcción de muebles, embarcaciones, chapas e instrumentos. También se emplea en la fabricación del weño, bastón utilizado en el juego del palín.

Mágico-ritual. Para tratar las hernias, se dibuja el pie de un niño en un tronco y se cuelga al humo. Si la corteza se seca, entonces se cura la hernia. De manera similar, si un niño se hiere, se saca un molde de su pie de la corteza, se hierve y se le da de beber. La herida sana a medida que se regenera la zona dañada del árbol. Para que bajen los testículos en los niños, se les frota con dos excrecencias en forma de bolitas, las que se guardan en un saquito hecho con escroto de un toro negro.

Tintóreo. De sus hojas se obtiene un tinte color café que se usa para teñir la lana.

Calafate (Berberis microphylla)

Este arbusto semi-caduco habita en matorrales, claros y bordes de bosque, así como en riberas y terrenos asoleados, desde la costa hasta la cordillera, entre la Región Metropolitana y Magallanes. Alcanza hasta 3 metros de altura y presenta un ramaje denso y desordenado. Sus hojas son pequeñas, ovadas o elípticas, con ápice mucronado, de color verde brillante por el haz y más claro por el envés. Las estípulas están transformadas en espinas amarillas, dispuestas en grupos de tres, salvo en los extremos de las ramas, donde aparece solo una. Las flores son amarillas, hermafroditas y solitarias. Su fruto es una baya globosa de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, de tonalidad azul-negruzca, que contiene ocho semillas de color café.

Usos medicinales: Los frutos poseen un alto contenido de antioxidantes. Entre sus compuestos posee varios alcaloides, principalmente berberidina y oxicantina, de propiedades antibacteriales y antivirales naturales. También es febrífuga, analgésica, astringente y ligeramente purgante. Las espinas de las ramas sirven para aliviar dolores de muelas. También contienen taninos, resinas, grasas, almidón y ácido málico de acción astringente.

Usos comestibles: Los frutos, comúnmente llamados calafates, tienen un sabor dulce acidulado y se consumen frescos o en preparaciones de repostería. Con ellos se elaboran jaleas, dulces, refrescos, jarabes y compotas, mezclándolos con azúcar. Además, sirven para hacer una bebida a base de aguardiente y chicha, mediante fermentación. En la antigüedad se preparaba una chicha fermentando las bayas. En la actualidad, hay sectores del sur austral de Chile que ofrecen Calafate sour como parte de la carta.

Época de cosecha: primavera – verano

Observaciones: Para sacar provecho de sus propiedades alimentarias, los frutos deben recolectarse cuando están maduros. Dentro de las costumbres existentes en comunidades al sur de Chile, se dice que quien come calafate, vuelve al lugar o, para volver al lugar, debe comer calafate.

Otros usos:

Psicotrópico. La corteza se fuma para alcanzar un estado de trance.

Tintóreo. Las raíces y tallos se utilizan para obtener un tinte de color amarillo.

Otros. La madera se utilizaba para fabricar astiles de cacería por los selk’nam.

Combustible. La planta se usa como leña, la que tiene un alto poder calórico.

Tamara Núñez

Tamara Núñez