-

Fundación Tierra Austral recibe premio internacional por impulsar un modelo pionero de conservación en Chile

28 de enero, 2026 -

Publireportaje

SíMiPlaneta dona insumos médicos y alimento a organizaciones que ayudan a animales en zonas afectadas por incendios

27 de enero, 2026 -

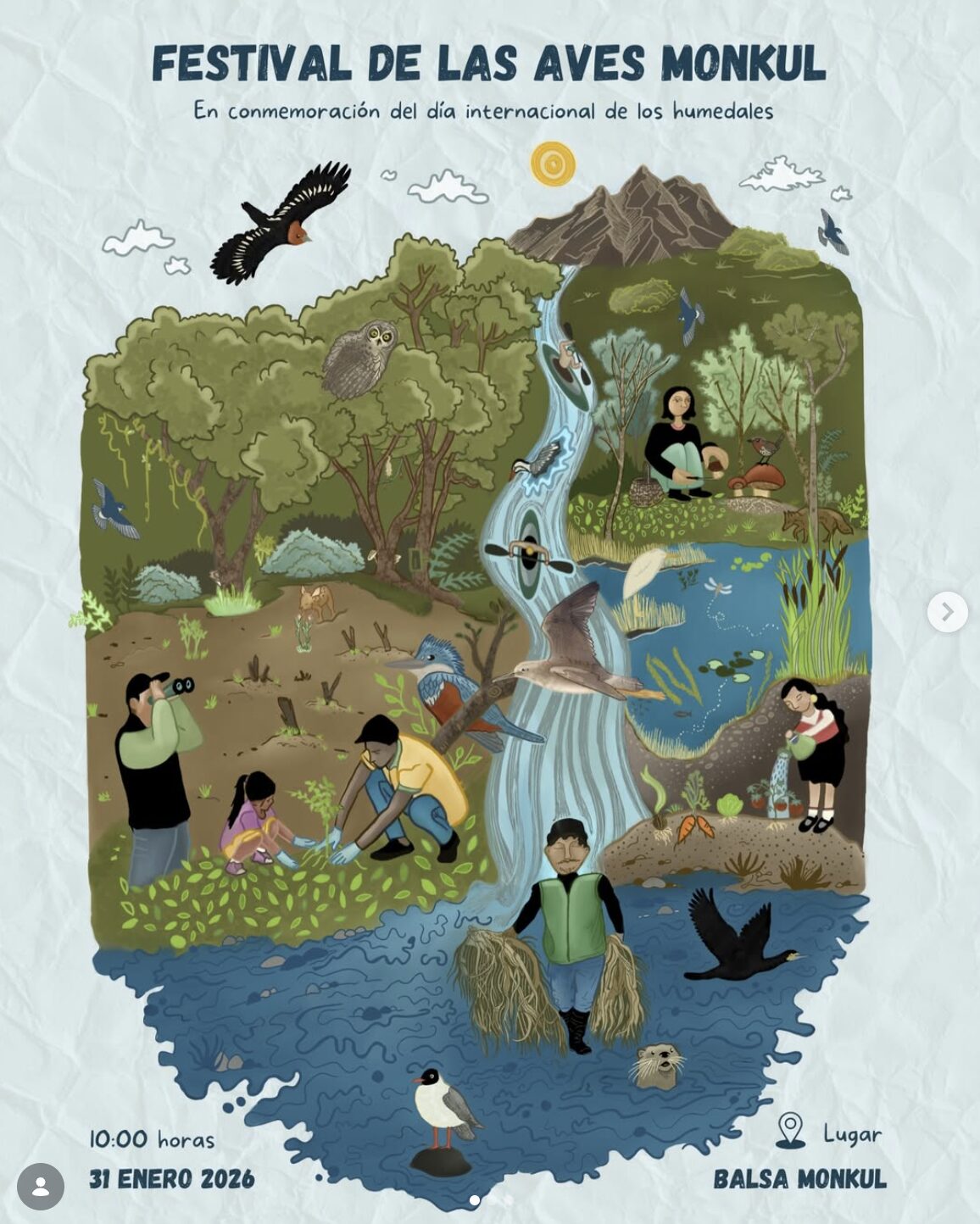

Lanzan encuesta para fortalecer la conservación de aves en Chile a través de eBird

27 de enero, 2026

¿Ya la viste? Descubriendo a la flor de mayo, un estallido de amarillo que anuncia las lluvias otoñales

Cuando las primeras lluvias de otoño llegan al Valle Central, la flor de mayo (Oxalis perdicaria) despierta de su reposo subterráneo para cubrir cerros y praderas con un vibrante manto amarillo. Esta geófita milenaria no solo es de las primeras en florecer tras las lluvias —ofreciendo néctar y polen a polinizadores nativos en plena escasez otoñal—, sino que sus diminutos bulbos son una importante fuente de alimento para una gran diversidad de aves y pequeños mamíferos. Asimismo, esta planta comestible ha nutrido la cocina y la medicina tradicional de Chile desde tiempos ancestrales. A pesar de su gran abundancia, esta especie enfrenta presiones como la perdida de hábitat, el cambio climático y la expansión urbana. A continuación, te contamos todos los detalles.

Como bien lo indica su nombre en mapudungún —«rimü», que significa «otoño»—, esta pequeña hierba de flor amarilla aparece como reloj con la llegada del otoño y la temporada de lluvias, tiñendo los paisajes de un hermoso amarillo brillante. Su floración, extremadamente abundante en zonas de matorrales abiertos y praderas, ofrece un verdadero espectáculo floral, por lo que es considerado como el oxalis otoñal por excelencia.

“Es prácticamente la primera flor que se ve iniciado el periodo de humedad, por decirlo de una manera, porque sale en mayo, como bien dice su nombre. De hecho, su nombre científico en algún momento fue Oxalis mallobolba”, menciona el ingeniero forestal y experto botánico, Patricio Novoa, investigador asociado y curador del herbario del Jardín Botánico Nacional.

Hablamos de la flor de mayo (Oxalis perdicaria), también conocida como flor de la perdiz o culle, una hierba perenne de la familia Oxalidaceae que debe su nombre a la alta concentración de ácido oxálico de sus especies. Esta especie forma verdaderas alfombras vegetales en llanuras y laderas soleadas de la costa y el valle central, donde cubre los cerros de amarillo durante el otoño. Es nativa del sur de Sudamérica, con presencia natural en el este de Argentina, el sur de Brasil, Uruguay y la zona central de Chile. En nuestro país, se distribuye entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, alcanzando su máxima expresión como especie de pradera en la porción norte de su rango.

Es una especie muy pequeña, que apenas alcanza los 10-15 cm de altura y que usualmente pasa desapercibida entre la hierba típica de los ambientes donde crece. Su flor -de un intenso color amarillo, con la nervadura de la base de los pétalos muy marcada, de color rojizo- es su sello distintivo y marca la floración otoñal en muchas partes de la zona centro-sur del país. Esta floración representa una de las escasas fuentes de néctar disponibles en el bosque esclerófilo durante el otoño, siendo clave para numerosos polinizadores nativos.

“Tiene un bulbo, como una cebollita muy pequeñita que crece debajo de la tierra. Los bulbos son órganos de reserva que permiten a las plantas sobrevivir en los periodos más desfavorables, entonces en cierta época, en la época que es más favorable para la planta, esta es tira sus hojas o sus flores. El oxalis perdicaria tiene la particularidad de que primero florece, como a finales del verano o principios del otoño, y después tira las hojas, en invierno. Es bien particular precisamente porque es de las pocas plantas que florecen en esta época, en mayo”, señala Nicolás García, Dr. en botánica, académico y curador del Herbario EIF de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile.

Además, sus bulbos son alimento para diversas especies como perdices (Nothoprocta perdicaria), roedores nativos y marsupiales, lo que explica su nombre común “flor de la perdiz”. También ha sido recolectada y consumida por pueblos originarios, manteniéndose hasta hoy como un ingrediente con valor en la cocina tradicional chilena.

La flor de mayo destaca además por su extraordinaria capacidad de adaptación y resiliencia, ya que es común encontrarla tanto en suelos alterados de zonas rurales como en espacios urbanos —incluso en veredas—, lugares donde pocas especies nativas logran prosperar.

Vale señalar que la flor de mayo es una especie abundante y ampliamente distribuida en Chile, especialmente en zonas del Valle Central y la costa, donde tiñe de amarillo los cerros y caminos durante el otoño.

Su éxito radica en su capacidad de crecer y reproducirse rápidamente: al ser una geófita, almacena nutrientes en un pequeño bulbo subterráneo que le permite rebrotar año tras año, incluso después de incendios o periodos prolongados de sequía. Esta estrategia de vida le ha permitido colonizar con facilidad espacios alterados o en descanso agrícola, lo que la vuelve común a simple vista. De hecho, su capacidad de adaptación y propagación es tal que ha sido incluida en el Compendio Mundial de Malezas (World Weeds: Natural Histories and Distribution), donde se mencionan especies que prosperan en ambientes perturbados o fuera de su distribución original.

“Tiene un comportamiento que en botánica se llama malezoide, es decir, que donde aparece ocupa casi el 100% del hábitat, copa los ambientes, sin que eso signifique una competencia con otras especies. Porque además en la época en la que florece generalmente está todo seco. Entonces tiene un comportamiento que en ecología se llama malezoide, es decir, se comporta como maleza, sin ser maleza. De hecho, en otras partes del mundo esta planta se ha asilvestrado y se ha convertido en maleza. Está en una base de datos mundial de malezas del mundo y en algunas partes es media complicada”, agrega el curador del herbario del Jardín Botánico Nacional.

Un linaje que precede a los dinosaurios: la historia evolutiva del género Oxalis

El género Oxalis pertenece a la familia Oxalidaceae y agrupa a unas 600 especies aceptadas, distribuidas en casi todos los climas y altitudes del planeta, hasta el límite nival —la frontera altitudinal donde la nieve persiste durante el invierno—. En Chile, el género está representado por alrededor de 60 especies, entre las que se encuentra la flor de mayo, una de las más emblemáticas del otoño central.

Aunque el origen exacto del género aún no está del todo claro, la concentración de su diversidad en regiones tropicales —como Brasil, México, Perú, Colombia y Centroamérica— sugiere un posible origen tropical. Desde allí, las especies se habrían diversificado a lo largo del tiempo, adaptándose a una enorme variedad de condiciones ambientales.

“Son plantas antiguas porque tienen cinco pétalos”, agrega la botánica Liliana Iturriaga, botánica, paisajista y conservacionista de Humedales, “todas las flores que tienen cinco y cuatro pétalos son plantas viejas. Las que tienen múltiplos de tres son plantas modernas. Eso es parte de la botánica”.

La evidencia filogenética respalda esa afirmación: el género Oxalis surgió antes de la gran extinción del Cretácico-Paleógeno —el evento que marcó el fin de los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años—. Se estima que las especies de este género tienen entre 70 y 100 millones de años de antigüedad.

Asi lo señala Patricio Novoa: “Pertenece al orden Oxalidales, que agrupa 7 familias, entre ellas la familia Oxalidaceae y es un orden un bastante basal dentro de las eudicotiledóneas, es basal de las rósidas, por lo tanto, es bastante antiguo en relación a otros órdenes. Luego de Oxalidales ya comienzan a aparecer los grupos más basales de las eudicotiledóneas, después las commelínidas y las monocotiledóneas”.

En cuanto a Oxalis perdicaria, no se ha podido establecer con precisión cuándo se separó de sus ancestros. Sin embargo, su peculiar distribución —presente tanto en Chile central como en el este de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil— podría ser una pista de su antigüedad.

Como explica el curador del Herbario EIF: “Esta especie también tiene una cosa bien particular que es su distribución. No está solamente acá en Chile, también es nativa del este de Argentina, de Uruguay y del sur de Brasil. Y allá el clima es súper diferente. Es más húmedo, más caluroso. Entonces una teoría que existe es que tal vez esta especie tenía una distribución mucho más amplia en el pasado, antes de que existiera la cordillera de los Andes y cuando se origina la cordillera de los Andes (hace alrededor de 20 millones de años), esta especie habría quedado separada en estos dos núcleos de distribución, acá en Chile central y en el este de Sudamérica”.

Así, la historia de esta pequeña planta amarilla podría remontarse a un tiempo muy remoto, cuando el paisaje del cono sur aún no tenía nombre ni fronteras, a aquella época en la que el poeta Pablo Neruda describe a nuestro territorio, en el Canto General, como “Las tierras sin nombres y sin números”.

Un tesoro subterráneo: la flor de mayo como un pilar ecológico de la zona central de Chile

A pesar de su pequeño tamaño, que muchas veces la hace pasar desapercibida entre los paisajes, lo cierto es que la flor de mayo cumple un rol ecológico que es mucho más profundo —literalmente—, y su presencia sostiene una compleja red de interacciones que la convierten en una de las especies clave para la biodiversidad de la zona central del país. “Su rol en el ecosistema es muy importante porque es una fuente de alimento para distintos tipos de animales”, agrega Patricio Novoa.

Sus pequeños bulbos subterráneos —estructuras de reserva que sobreviven bajo tierra durante todo el año— alimentan a una sorprendente variedad de especies, desde aves como la perdiz (Nothoprocta perdicaria), la tenca (Mimus thenca), la loica (Leistes loyca), el zorzal (Turdus falcklandii), el mirlo (Turdus merula) o la diuca (Diuca diuca), hasta roedores como los cururos (Spalacopus cyanus) y degúes (Octodon degus), e incluso marsupiales como la yaca (Thylamys elegans). De hecho, la gran dependencia de la perdiz por esta planta ha dado origen a uno de sus nombres comunes: “flor de la perdiz”.

“En Tunquén es frecuente verla en terrenos parejos y en la playa, donde llega el agua de la Quebrada Seca o Quebrada Honda. En estos lugares es frecuente avistar a loicas, tencas, diucas, tórtolas, picoteando afanosamente la tierra. Allí dejan esparcidas las motas de fibras esclerenquimáticas de lo que fue el bulbo subterráneo. En las salidas de los túneles realizados por los cururos que habitan allí, también es frecuente encontrar esparcidos las motas de los bulbos”, comenta Liliana Iturriaga, quien además es Coordinadora del Curso Biodiversidad y Conservación de Humedales de la Universidad Santo Tomás.

Más allá de su función alimenticia, esta especie también cumple un rol estructural dentro del ecosistema. El bulbo de Oxalis perdicaria, como explica la botánica Liliana Iturriaga, “se protege con muchas fibras esclerenquimáticas, para durar hasta el próximo año. Cuando los animales comen este bulbo, dejan esparcidas en el suelo estas fibras, que también son utilizadas por las aves para hacer sus nidos y por los cururos en sus túneles, donde viven gran parte de su vida. En el humedal de Batuco hemos encontrado nidos con estos pompones de fibras de los pequeños bulbos de esta herbácea”.

Por otro lado, durante el otoño, cuando comienza a florecer, la flor de mayo forma grandes praderas que brindan enormes cantidades de flores, polen y néctar, siendo capaz de sustentar a una enorme cantidad de especies de insectos, representando una de las escasas fuentes de alimento para los polinizadores en el bosque esclerófilo en esta época.

“Las flores de cinco pétalos amarillos son las primeras que salen después de las primera o primeras lluvias del año, emergen de los bulbos formados el año anterior y son polinizadas por polillas, mosquitas, coleópteros y otros insectos”, agrega Liliana.

Así, esta pequeña planta no solo cubre el paisaje de amarillo: también brinda refugio y alimento para una gran cantidad de criaturas del ecosistema central de Chile.

Sabor a historia: el uso culinario y medicinal de Oxalis perdicaria

Mucho antes de que el bosque esclerófilo se viera fragmentado por la expansión urbana, la flor de mayo ya era recolectada y utilizada por distintas culturas del centro-sur de Chile. Oxalis perdicaria, además de ser clave en la dieta de aves y pequeños mamíferos, también ha tenido un lugar en la cocina y la medicina tradicional del país.

Debido a su agradable sabor y textura, esta especie se ha aprovechado en diversas preparaciones. Los bulbos suelen usarse en sopas, mientras que las hojas, de sabor ácido, se consumen crudas o cocidas, a menudo en ensaladas. “Al degustar el bulbo comprobamos que tiene sabor a almendras, razón por la cual este pequeño bulbito podría tener una gran cantidad de grasas insaturadas, fibras, proteínas, vitaminas, minerales como magnesio, fósforo y calcio, y antioxidantes”, señala Liliana Iturriaga.

Aunque el uso específico de Oxalis perdicaria en la gastronomía y medicina tradicional chilena está poco documentado, existen registros del aprovechamiento de otras especies del mismo género. “Está documentado el uso de otras especies de Oxalis con fines medicinales. Incluso hay un libro que se publicó hace pocos años sobre las plantas medicinales del Ñuble, y ahí hablan de cómo la gente todavía usa los Oxalis para preparar una tortilla de culle”, comenta Nicolás García.

Tal como se menciona en el libro ”Flora cordillerana del Ñuble y sus usos tradicionales”, otras especies de Oxalis spp. se pueden consumir como verduras, en ensaladas o como sustituto del limón por su sabor ácido. También se prepara una bebida dulce y refrescante con las hojas, azúcar y agua.

Además, tienen un lugar en la medicina popular: las hojas pueden consumirse frescas en infusión, o tostadas, prensadas y secadas como pequeñas tortillas conocidas como “pan de culle”. Estas se emplean como emenagogo, abortivo, analgésico, antiescorbútico, para bajar la fiebre, aliviar dolores dentales, purificar la sangre o regular la presión arterial. Asimismo, algunas comunidades indígenas también las utilizaban como anticonceptivo natural.

El testimonio de Delia Garrido, recogido en el libro, da cuenta de esta tradición: “La torta de culle colorado es buena para resfriados o fiebres fuertes. Mi mamá hacía culle con cachanlagua juntos para fiebres fuertes, tos fuerte. El llague (Solanum nigrum) refregado con culle amarillo (Oxalis valdiviensis) le corta un resfriado si se toma desde el principio, el mismo día cuando empieza. Se refriega un puñado de hojas de llague con una mata de culle en agua fría. Los animales se comen el culle colorado en los potreros, ya no hay por acá, pero crece el amarillo en las huertas (Delia Garrido)”.

“Las hojas de esta planta poseen ácido oxálico, característico de este género, en la medicina popular se colectan las pequeñas hojas y se realizan pequeños panes que se dejan secar y se utiliza en resfríos en pequeñas dosis en infusión”, agrega Liliana Iturriaga. El ácido oxálico es un compuesto natural que se encuentra en muchas plantas, donde desempeña diversas funciones. Puede ser una defensa contra herbívoros, ayudar en la absorción de nutrientes, y participar en la regulación del equilibrio de calcio y otros minerales en la planta. También puede ser un factor en la toxicidad para los animales que se alimentan de plantas con altos niveles de ácido oxálico

Sin embargo, su consumo debe ser moderado. Todas las especies del género Oxalis acumulan oxalatos, compuestos que en grandes cantidades pueden favorecer la formación de cálculos renales. Por ello, se recomienda consumirlas con precaución, idealmente previa cocción o blanqueamiento.

Así, esta discreta planta que emerge con las primeras lluvias del año no solo nutre al ecosistema: también guarda en su bulbo una memoria de sabores y saberes que forman parte de la historia alimentaria y medicinal del Chile central.

Una abundancia engañosa: Las amenazas de Oxalis perdicaria

Actualmente, la flor de mayo no tiene una clasificación de estado de conservación oficial en Chile. Sin embargo, esto no significa que la especie se encuentra exenta de amenazas. Como señalan los investigadores, esta especie peligra por diversos factores como la perdida de hábitat, la expansión inmobiliaria y el cambio climático.

“Es una especie con una distribución muy amplia en Chile, está desde Coquimbo hasta Los Lagos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar acerca de todas las actividades humanas que hay en la actualidad en Chile central, en cierto sentido toda la flora de Chile central está amenazada, tanto por el crecimiento urbano, los incendios o por el cambio climático”, agrega Nicolás García.

En ese sentido, una de las principales presiones sobre ésta y otras especies nativas proviene del cambio de uso de suelo, especialmente por la expansión inmobiliaria y las parcelaciones rurales. Así lo señala Patricio Novoa: “A pesar de lo abundante que es, por supuesto que tiene amenazas. Yo diría que lejos lo que tiene más amenazada a esta planta es son las parcelaciones. Las parcelaciones son una gran amenaza en la zona central porque desgraciadamente la gente no valoriza la flora chilena y lo primero que hacen en un terreno es limpiar. Le meten maquinaria y sacan todo. Entonces, por supuesto que la limpieza destruye completamente las poblaciones de este oxalis y de los bulbos están enterrados en el suelo”.

La situación se agrava con los efectos del cambio climático, que altera los ciclos de lluvia y la estacionalidad de las especies, afectando su capacidad de floración y reproducción. En ese sentido, la flor de mayo enfrenta un escenario incierto que requiere de mayor atención e investigación, aunque aún no se haya traducido en una categoría oficial de conservación.

A pesar de lo anterior, es importante señalar que Oxalis perdicaria pertenece a un grupo botánico bastante resiliente: las geófitas. Como indica el curador del Herbario EIF: “Las geófitas, que son todas estas especies que tienen esta estructura de reserva subterránea, ya sea bulbos, rizomas o tubérculos, son super resilientes. Están adaptadas para sobrevivir periodos largos de sequía o diversas condiciones desfavorables”. Si bien, esa capacidad de resistencia no es infinita, sí le permite persistir mientras cuente con suelos relativamente intactos.

En ese sentido, Liliana señala que “es importante comentar que después de los grandes incendios que ha habido en los últimos años nos hemos encontrado con muchas floraciones de Oxalis. Entonces al parecer el fuego no les afecta mucho, porque sobreviven en subterráneo. Por ello esta especie también ha presentado una mayor abundancia producto de estos mismos incendios”.

El desafío, entonces, no es solo reconocer las amenazas que enfrenta esta planta, sino también entender que la abundancia aparente no garantiza su permanencia. La conservación de la flor de mayo pasa por una mayor valoración de su rol ecológico, cultural y paisajístico en los ecosistemas del centro-sur de Chile. “Esta planta tiene un importante rol en las relaciones que tenemos los organismos que habitamos este planeta. Todos somos uno, y uno somos todos”, finaliza Liliana Iturriaga.

Sigue la conversación en nuestras redes sociales.

Tamara Núñez

Tamara Núñez