Este domingo terminó el censo en Chile: ¿sabías que el censo y el quipu fueron herramientas esenciales para administrar el imperio Inka?

Este fin de semana recién pasado terminó el censo en Chile y hoy te presentamos cómo funcionaba esta valioso sistema de recopilación de datos en el imperio Inka. ¿Cómo lograba el gobierno central del imperio administrar una población tan numerosa que hablaba múltiples idiomas y se encontraba en un territorio tan extenso? A través de un complejo sistema a través del cual se dejaba constancia de todo aquello que tuviese importancia para el Imperio. ¿Quieres saber más? En este articulo del Museo Chileno de Arte Precolombino, te contamos más detalles.

En su apogeo, el Imperio Inka controló territorios desde Colombia en el norte hasta Chile y Argentina en el sur. Se han propuesto varias estimaciones sobre la población del imperio, una de las cuales sugiere alrededor de 10 millones de habitantes, y entre 80 y 100 grupos étnicos. Pero ¿cómo logró el gobierno central del imperio administrar una población tan numerosa que hablaba múltiples idiomas y se encontraba en un territorio tan extenso?

La inestabilidad de las cosechas de años agrícolas en los Andes hacían impracticable la recolección de impuestos a través de productos. Es por eso que los impuestos se pagaban en forma de mano de obra, con días de trabajo que debían cumplir las comunidades integradas al imperio para pagar sus impuestos. Este plan de trabajo, que era estatal y regional, requería de un centro de datos con información detallada de la población de cada región, así como también de un registro que clasificará a las personas según su género y etapas de vida. Solo así se podían asignar trabajos de manera efectiva. El censo al igual que hoy, fue la herramienta usada para recopilar estos datos. Así lo detalla la crónica de siglo atràs escrita por Pedro Cieza de Leòn:

“… en el Cuzco me dieron la relación, que antiguamente en tiempo de los reyes Ingas, se mandaba por todos los pueblos y provincias del reino del Perú que los señores principales y sus delegados supiesen cada año todos los hombres y mujeres que habían sido muertos y todos los que habían nacido, porque así para la paga de los tributos como para saber la que había para la guerra y la que podía quedar por defensa del pueblo, convenía que se tuviese esta cuenta; en la cual fácilmente podían saber porque cada provincia en fin del año, mandaba asentar en los quipos por la cuenta de sus nudos todos los hombres que habían muerto en ella en aquel año y, por el consiguiente, los que habían nacido…”

Según esta información los datos del censo fueron mandados al centro del imperio por medio del quipu, un sistema de registro de información numérica y no numérica por medio de cuerdas, nudos, colores y otros componentes. Sin embargo, el cronista mercedario, Martín de Murúa, describe, hacia fines del siglo XVI, otro método para recopilar la información del censo imperial en el cual también se empleaban los quipus. Según él, cada cinco años el imperio enviaba representantes a cada provincia, incluyendo a los quipucamayos, encargados de manejar este sistema de registro, y a los supervisores llamados tucuyricucs. Al llegar a cada pueblo, estos representantes convocaban a toda la población en un espacio lo suficientemente grande para albergar a todos. El tucuyricuc entonces organizaba a la población en filas, diez filas para mujeres y diez para hombres, cada una representando diferentes etapas de la vida. Dos dibujos que acompañan el texto de la crónica probablemente ilustran esta división, mostrando a hombres y mujeres agrupados frente al Inka, identificado por su cintillo que deja caer una borla roja en la frente, la maskaypacha. La figura del Inka en estos dibujos indica que el censo se hacía en su nombre, pero, evidentemente él mismo no llevaba a cabo el proceso.

![El Inka frente a un grupo de hombres y otro de mujeres (Martin de Murúa, Codice Galvin, 2004 [1590], 114v, 116v)](https://laderasur.com/wp-content/uploads/2024/06/image.png)

![El Inka frente a un grupo de hombres y otro de mujeres (Martin de Murúa, Codice Galvin, 2004 [1590], 114v, 116v)](https://laderasur.com/wp-content/uploads/2024/06/image-1.png)

Por otra parte, Guaman Poma en su crónica describe en texto y en dibujos la clasificación de la población según las categorías del censo, detallando las diez etapas de la vida tanto para mujeres como para hombres, junto con las labores correspondientes a cada etapa. Comienza enumerando desde la etapa en la que tanto hombres como mujeres cuentan con la mayor habilidad de su ocupación: el hombre como guerrero y la mujer como tejedora.

![Felipe Guaman Poma de Ayala 2001 [1615], 194 [196],215 [217]](https://laderasur.com/wp-content/uploads/2024/06/image-1.jpeg)

![Felipe Guaman Poma de Ayala 2001 [1615], 194 [196],215 [217]](https://laderasur.com/wp-content/uploads/2024/06/image-1-1.jpeg)

Curiosamente, la versión de la crónica de Martín de Murúa, conocida como el códice Galvin 2004, cuenta con dos páginas de texto que describen el censo. Estas páginas presentan letras entrelazadas con elementos gráficos horizontales que dividen el texto en diez segmentos que describen las diez etapas de vida. Estos separadores gráficos tienen la apariencia de hilos y nudos del quipu y no se encuentran en ninguna otra parte de la obra, ni siquiera en la página que trata sobre el trabajo del quipucamayoc. Esto indica que incluso en un texto sobre el censo, escrito con letras, el quipu sigue presente. Es relevante mencionar que Guaman Poma estuvo involucrado en la creación del códice Galvin, por lo que es posible que la inclusión de estos elementos gráficos del quipu sea resultado de su participación. Además, en su propia crónica, Guaman Poma emplea estructuras inspiradas en la organización de información en categorías características del quipu, el cronista enumera productos en un orden que se conoce de transcripciones coloniales de quipus.

![Página no. 116r del códice Galvin de la crónica de Martin de Murúa 2004 [1590]](https://laderasur.com/wp-content/uploads/2024/06/image-2-680x1024.png)

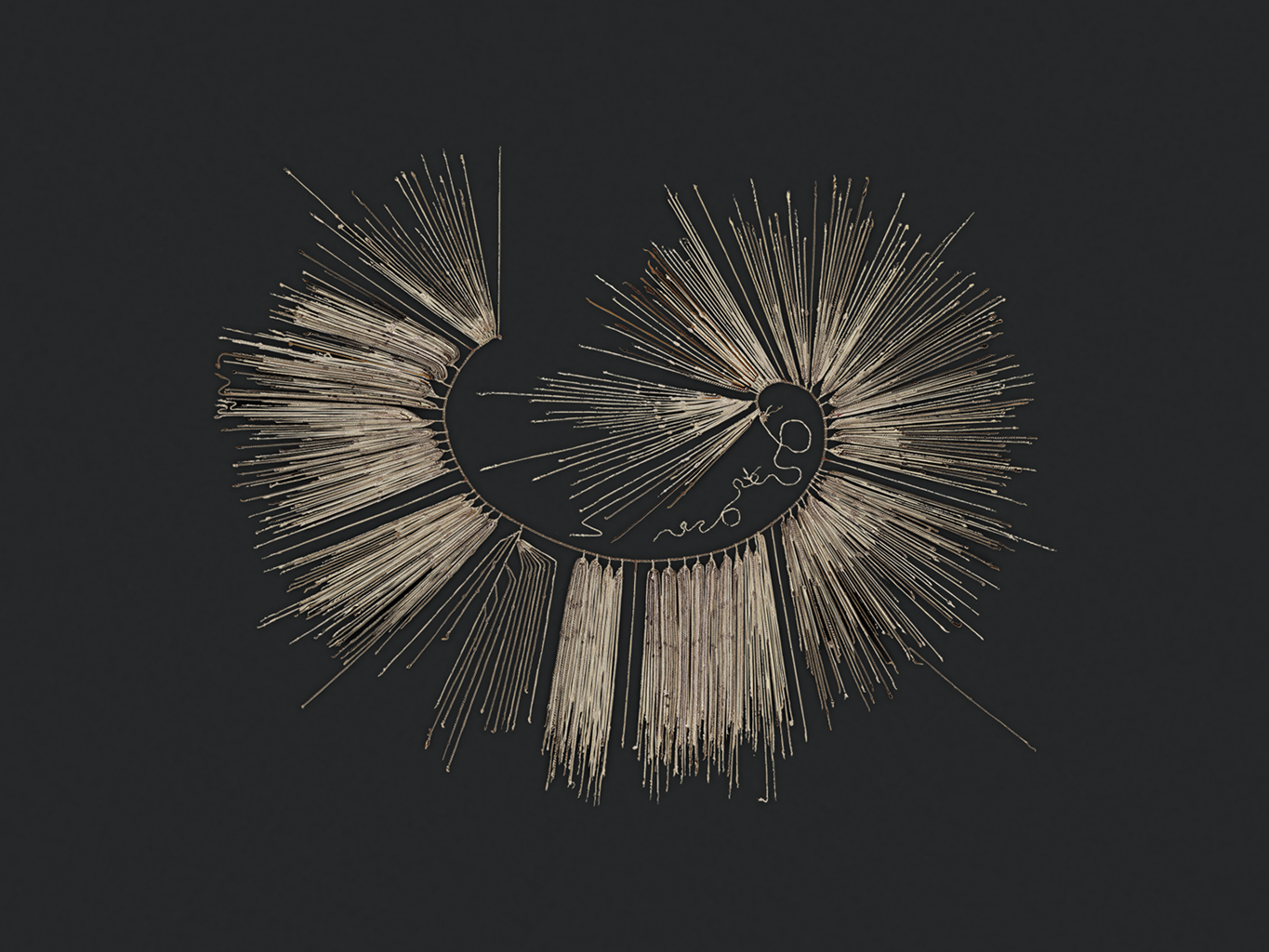

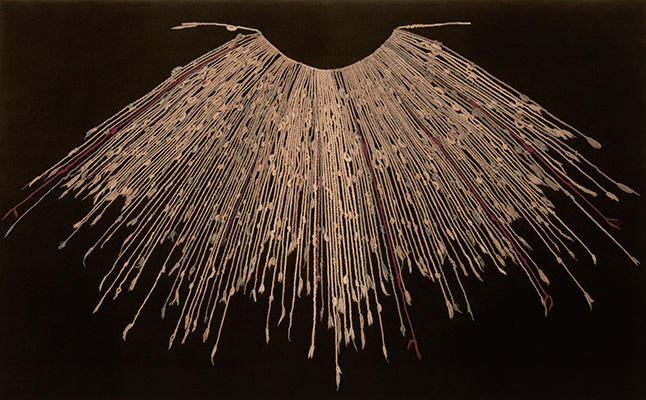

En nuestro museo se guarda uno de los quipus más grandes conocidos hasta la fecha. Este ejemplar procede de la región de Arica y consta de 586 cuerdas organizadas en ocho grupos, cada uno con 10 conjuntos de cuerdas. La suma total de los valores registrados mediante los nudos es de 15,024. Este quipu podría ser un registro del censo local de la población de la zona de Arica durante el periodo inkaico. ¿Qué significado podría tener entonces esta suma? ¿Es posible que la subdivisión interna de cada grupo de cuerdas en diez conjuntos haga referencia a la clasificación inkaica de la población según las diez etapas de la vida? Por el momento, estas preguntas quedan sin respuesta, pero los estudios sobre los quipus avanzan constantemente, y es posible que pronto tengamos respuestas a estas interrogantes.

Bibliografía citada:

Fernández, Gimena. 2015. “Una nueva relación entre escritura, historia y memoria en los Andes revelada por un cronista andino”. Revista Andina 53 : 113-136.

Guaman Poma de Ayala, Felipe. 2001 [1615]. El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno.

Royal Library, Copenhagen: http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/foreword.htm

Murúa, Martin De. 2004 [1590] Códice Murúa: Historia y genealogía de los reyes Incas del Perú del Padre mercenario Fray Martín de Murúa. Códice Galvin. Transcripción Juan Ossio. Testimonio Compañia Editorial, Madrid.

Museo Chileno de Arte Precolombino. 2003. Quipu. Contar anudando en el Imperio Inka. Museo Chileno de Arte Precolombino y la Universidad de Harvard.

Velezmoro Montes, Víctor. 2005. “Una mirada a las acuarelas del manuscrito Murúa 1590 y su relación con el arte de Felipe Guaman Poma de Ayala”. Boletín del Instituto Riva-Agüero 32: 51-74.

Wachtel, Nathan. 1976. Los vencidos: los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570). Alianza Ed, Madrid.

Cieza de León, Pedro. 2005 [1553]. El señorío de los incas. Biblioteca Ayacucho, Caracas. Wachtel, Nathan. 1976. Los vencidos: los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570). Alianza Ed, Madrid.